SESC in BC

EntwürfeBad Cannstatt ist geprägt von einer großen Vielfalt und enormen Gegensätzen. Stuttgarts größter Stadtbezirk kann auf eine lange Geschichte der Zuwanderung zurückblicken. Eine heterogene Bevölkerung lebt und arbeitet hier zusammen, in einer heterogenen Stadtstruktur.

Eine produktive und inklusive Stadt nutzt diese Vielfalt und Mischung, entwickelt daraus einen Nährboden auf dem Neues entstehen kann. Im Rahmen des Studios stellen wir uns die Frage nach den räumlichen Grundlagen für Interaktion und Austausch zwischen verschiedenen Gruppen in der Stadt. Wir reflektieren die Rolle des öffentlichen Raums in der europäischen Stadt und Stadtgesellschaft. Und wir entwerfen einen inklusiven und produktiven Ort für Bad Cannstatt.

Inspiration und Ausgangspunkt des Entwurfs sind die brasilianischen SESC-Zentren. Berühmtestes Beispiel: das SESC Pompeia von Lina Bo Bardi. Ein Ort offen für alle, der ein breites Angebot an Räumen und Nutzungen bietet. Kostenlose Sport- und Bildungsangebote werden hier ebenso angeboten wie Gesundheitsservice, Bibliothek, Kulturprogramm, Kinderbetreuung und last but not least erschwingliche Gastronomie oder einfach einen Ort zum Sonnen. Ebenso interessant die Finanzierung, getragen von den im Stadtbezirk ansässigen Gewerbebetrieben.

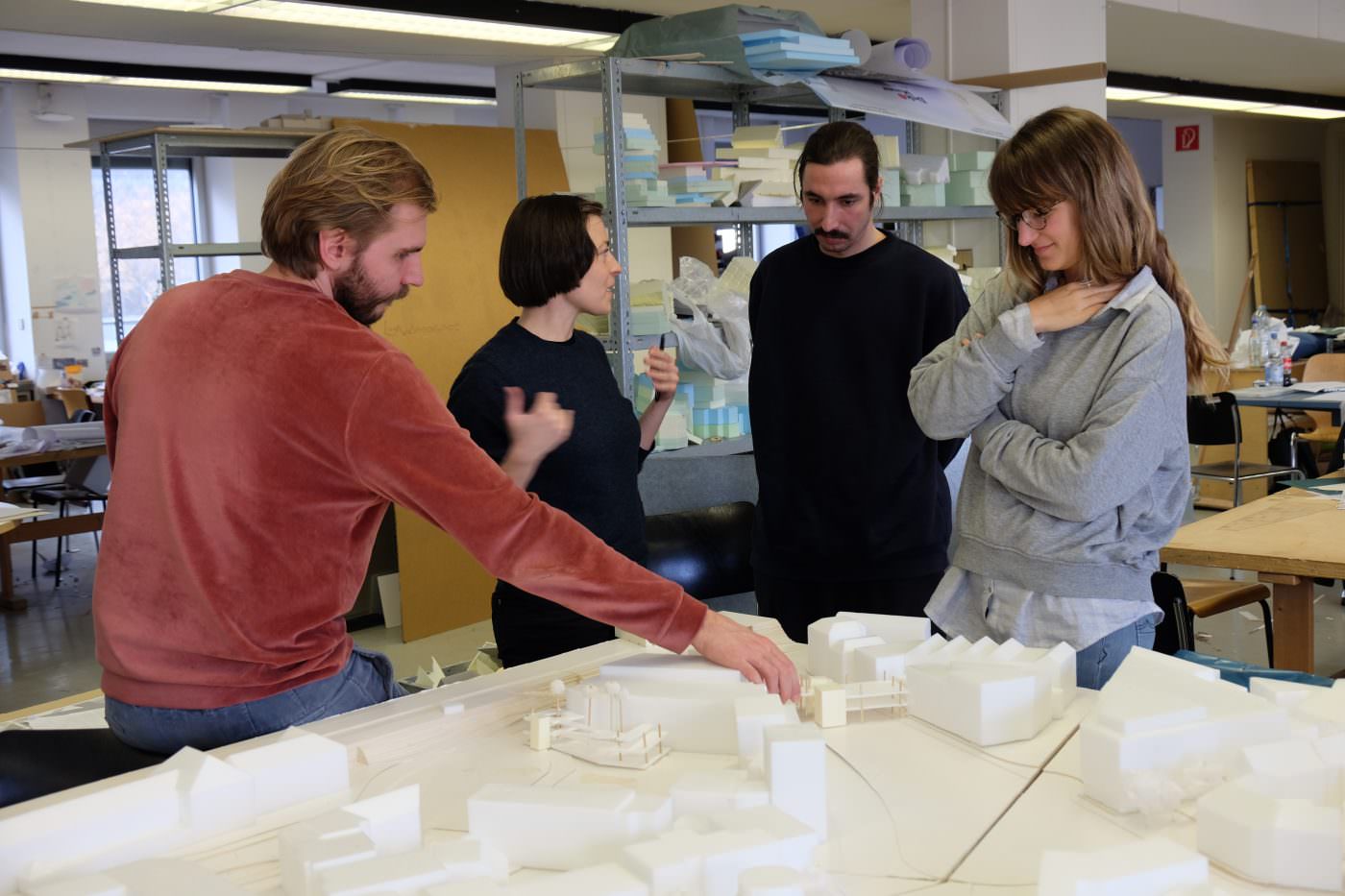

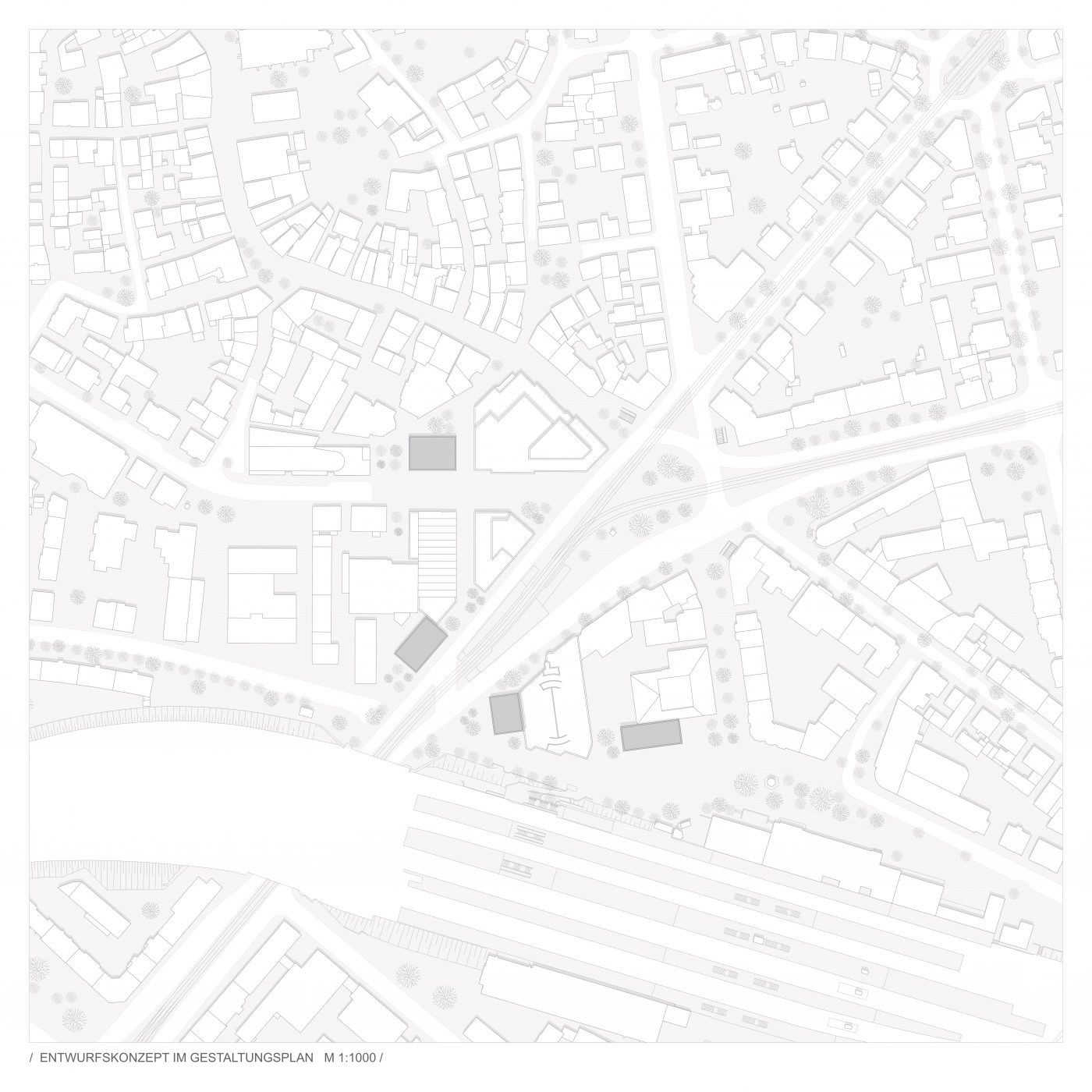

Im Entwurfsstudio sammelten wir interessante Konzepte für Gemeinschafts-, Sozial-, Kultur- und Bildungszentren weltweit. Wir diskutierten die Rolle eines solchen öffentlichen Ortes und die Potenziale für Bad Cannstatt. Wir erkundeten und analysierten den Standort im Umfeld des Wilhelmsplatzes und übertrugen die Erkenntnisse in Entwürfe.

Exkursion Ivry-sur-Seine am 26.11.18

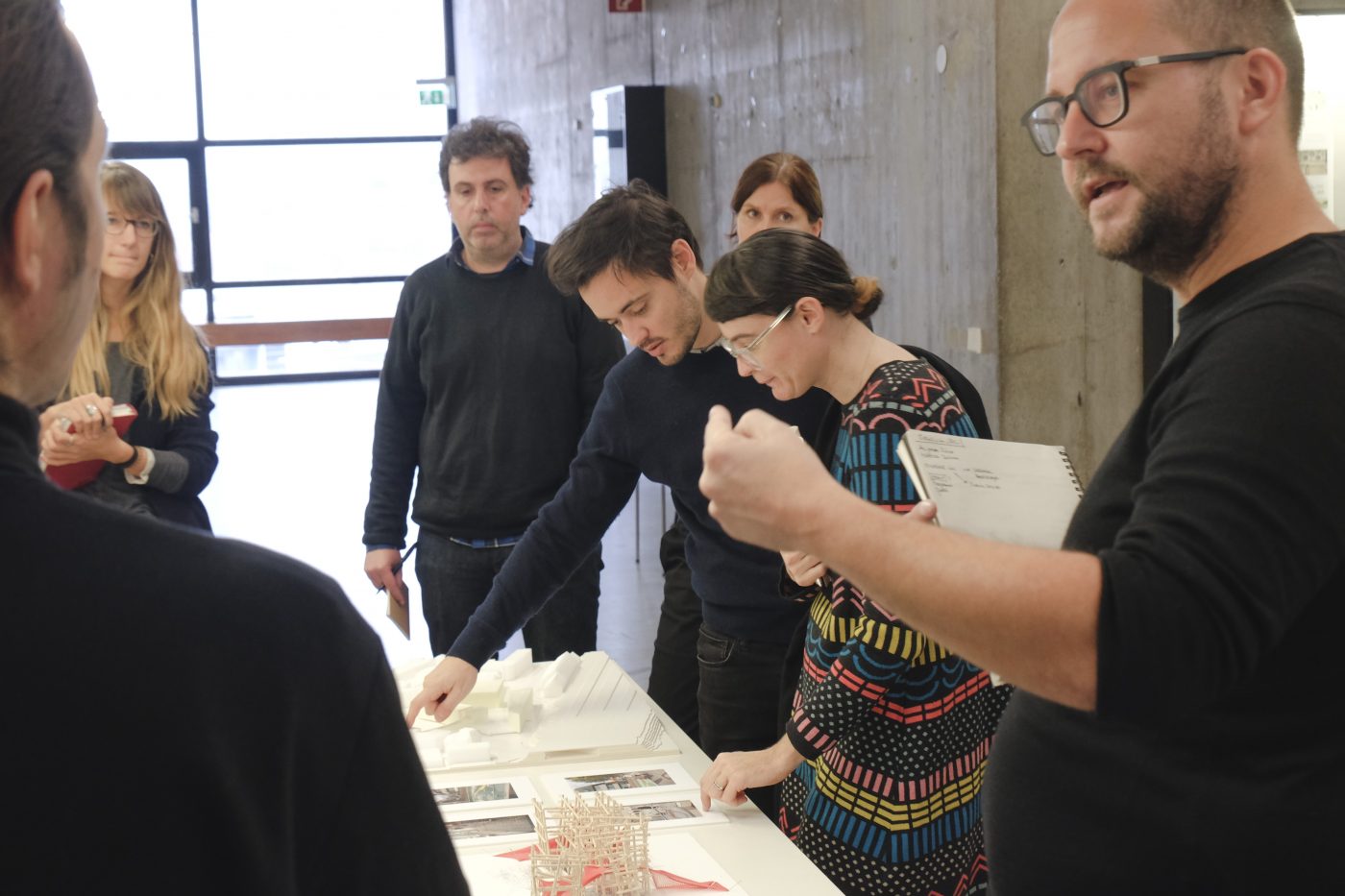

Rundgänge mit Gastkritiken von Ciro Miguel, Charlotte Malterre-Barthes, Markus Vogl, Facundo Fernandez, Sabine Kastner

Arbeiten der Studierenden

Karla Bendele

Activating BC

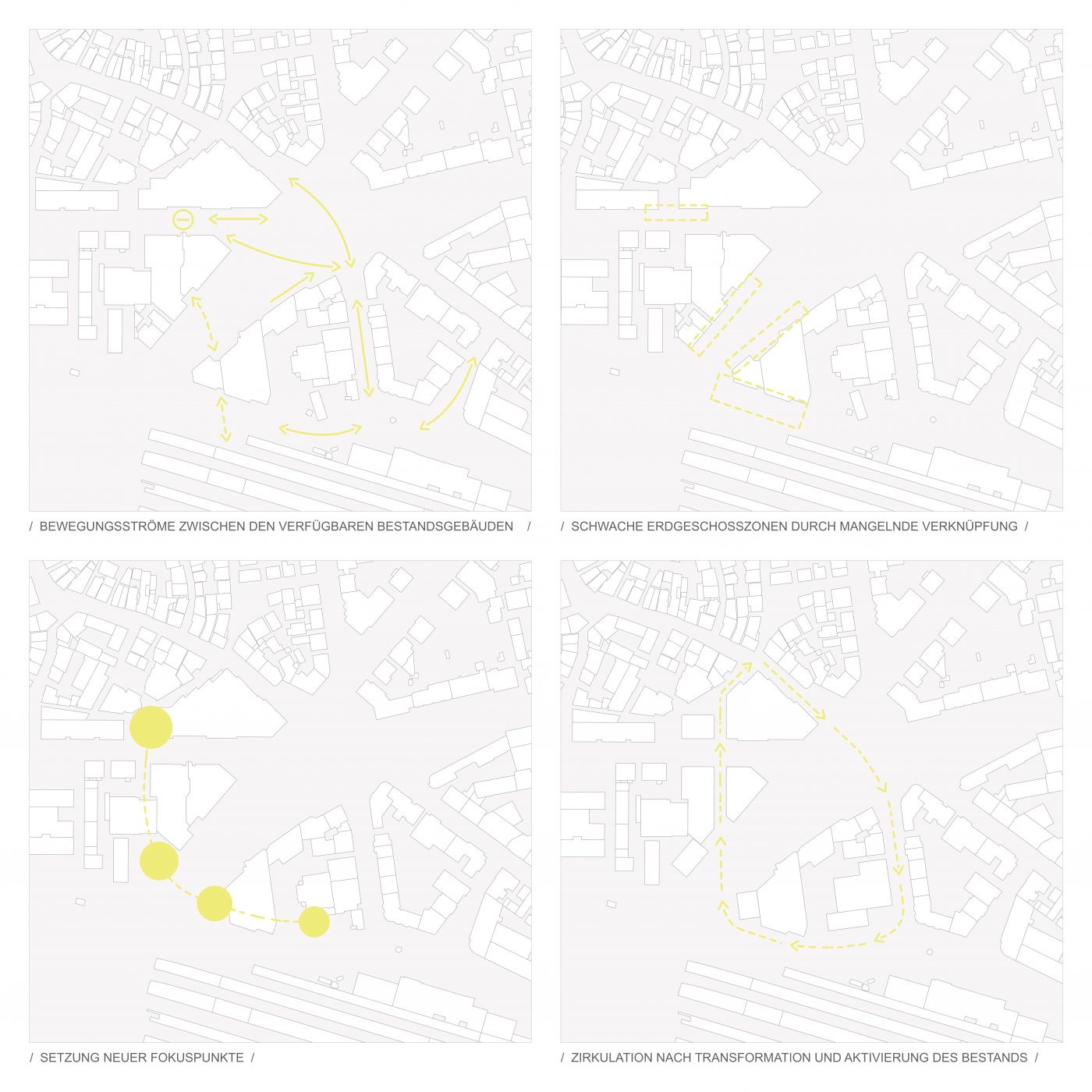

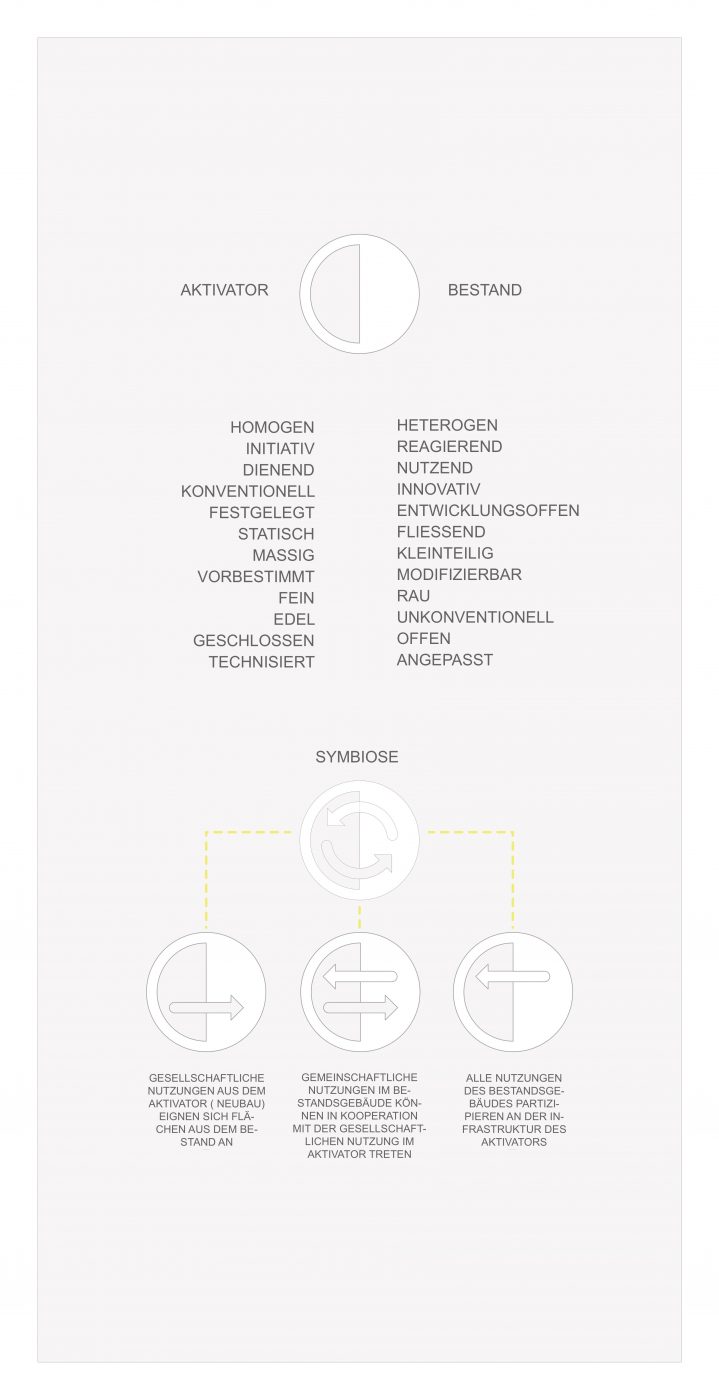

Auf die Heterogenität des Stadtteils soll mit einem Zentrum reagiert werden, das sich auf mehrere Punkte am Wilhelmsplatz bezieht und mit den baulich bestehenden Strukturen arbeitet und sich somit in das Gefüge dieses Ortes mischt. Ein dezentral organisierter Ort der Gemeinschaft. An den verfügbaren Bestand, das Schwabenbräu, Parkhaus mit Kopfbau, König-Karl-Passage und Kaufhof werden so neue Gebäude, sogenannte Aktivatoren angefügt, die eine gemeinschaftliche oder gesellschaftliche Funktion besitzen. Gebäude werden einfach nur hinzugefügt, Gebäudeteile werden ersetzt oder herausgenommen und Teile der Gebäude werden abgebrochen. Dies geschieht so, dass eine gute Zirkulation der Bewegung zwischen den einzelnen Gebäuden des Zentrums möglich ist und tote Zonen vor Ort durch die Setzung neuer Nutzungen aufgehoben werden. Jedes Bestandsgebäude bietet spezifische bauliche Voraussetzungen und so richtet sich die Zuteilung der Unterzentren nach der besten Eignung für das jeweilige dort geplante Geschehen.

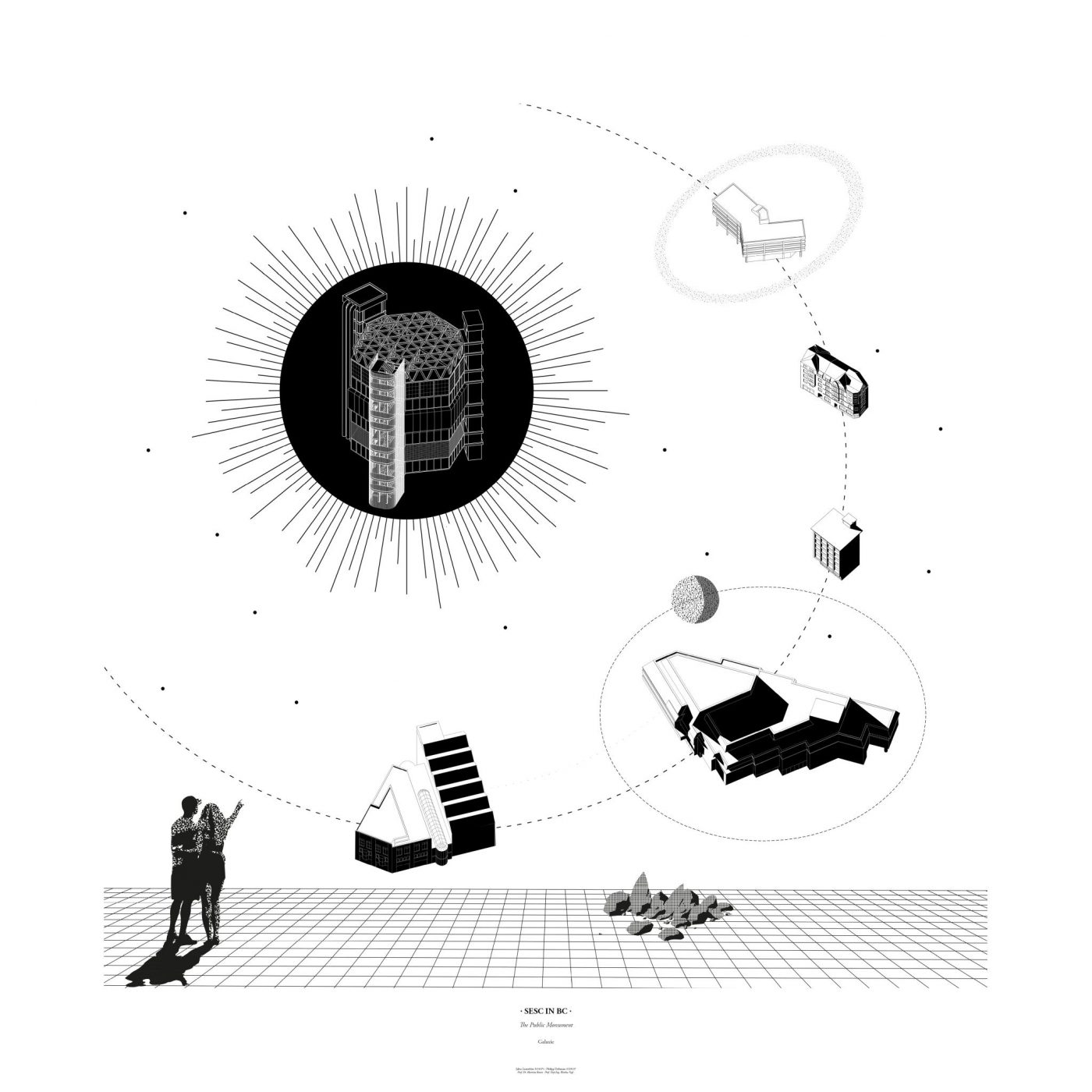

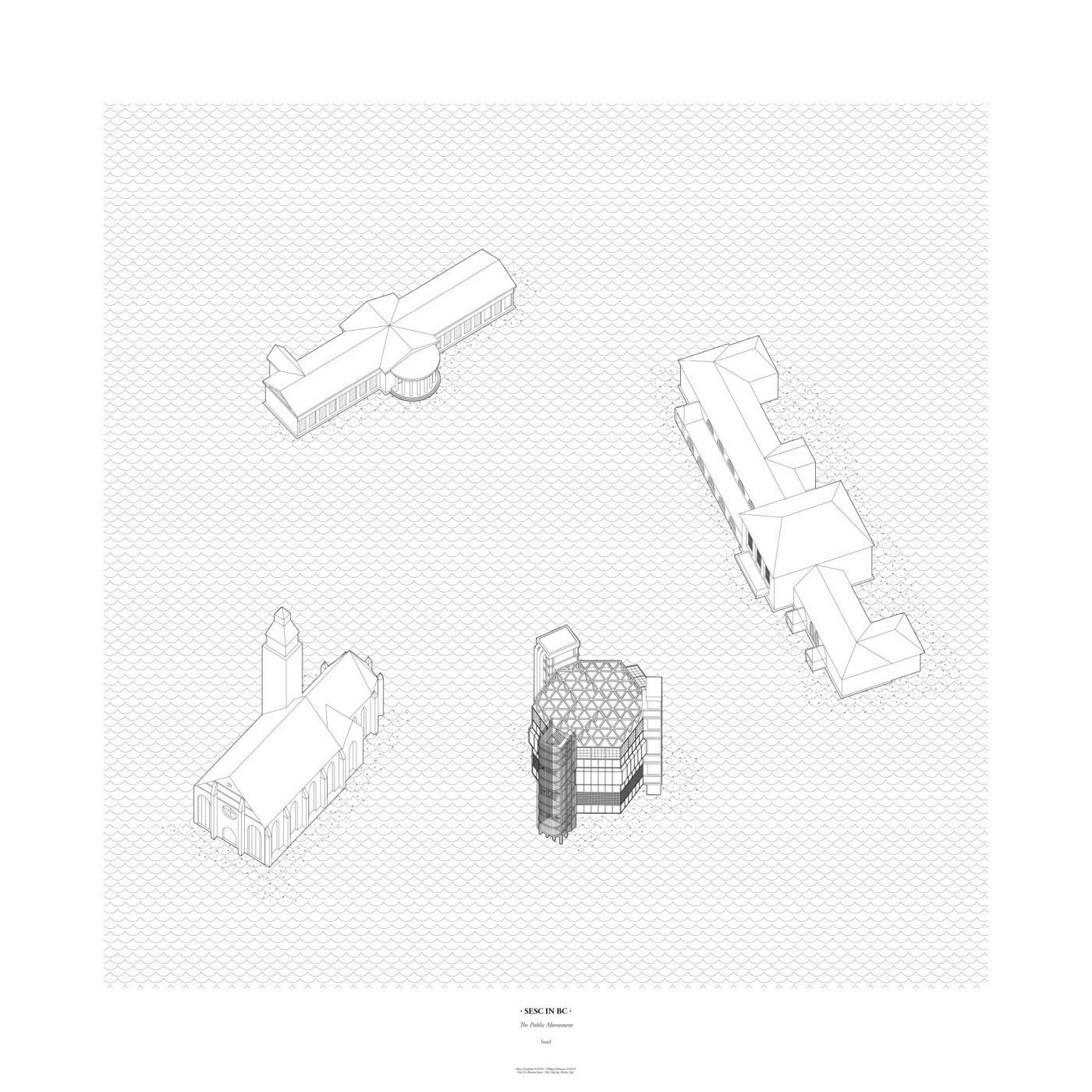

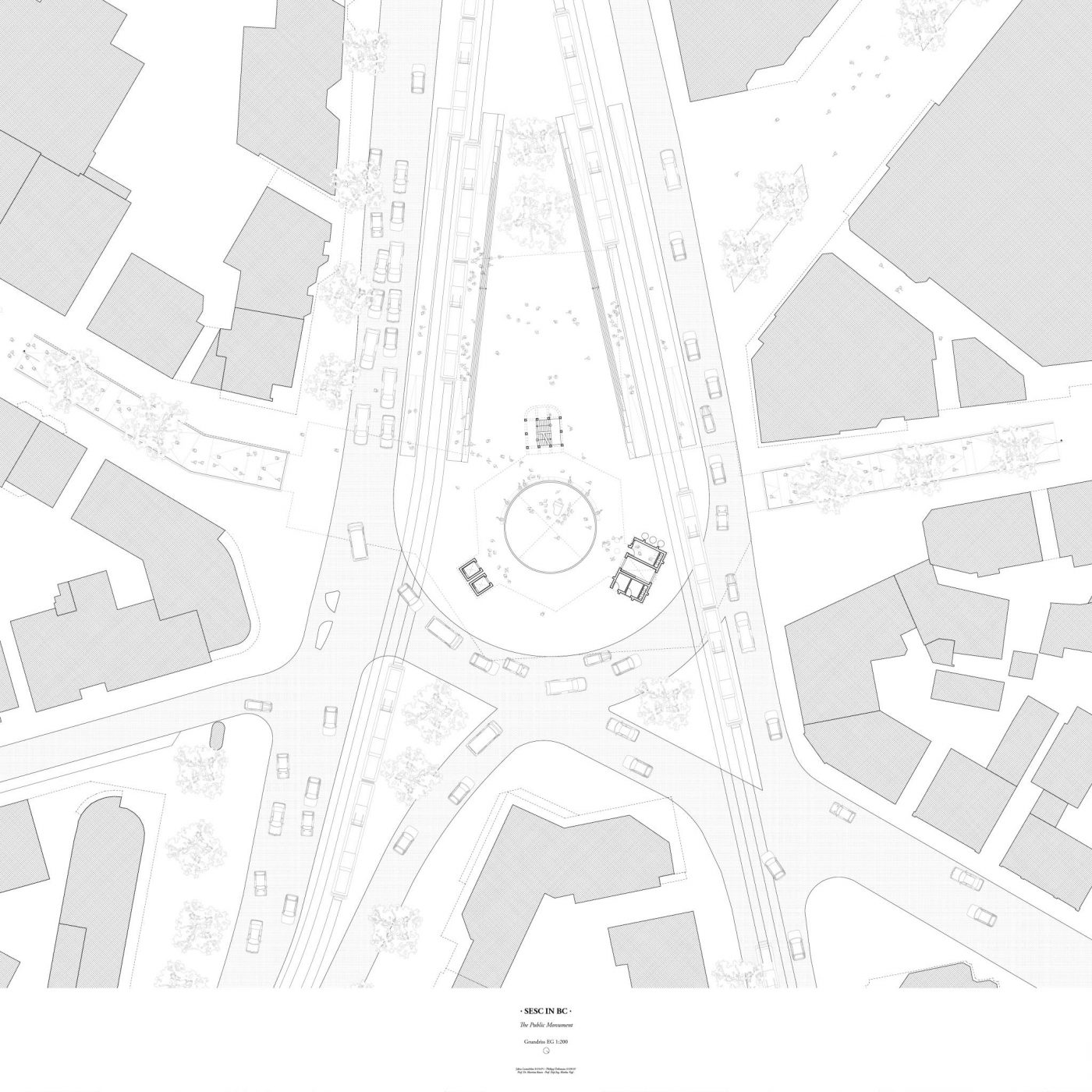

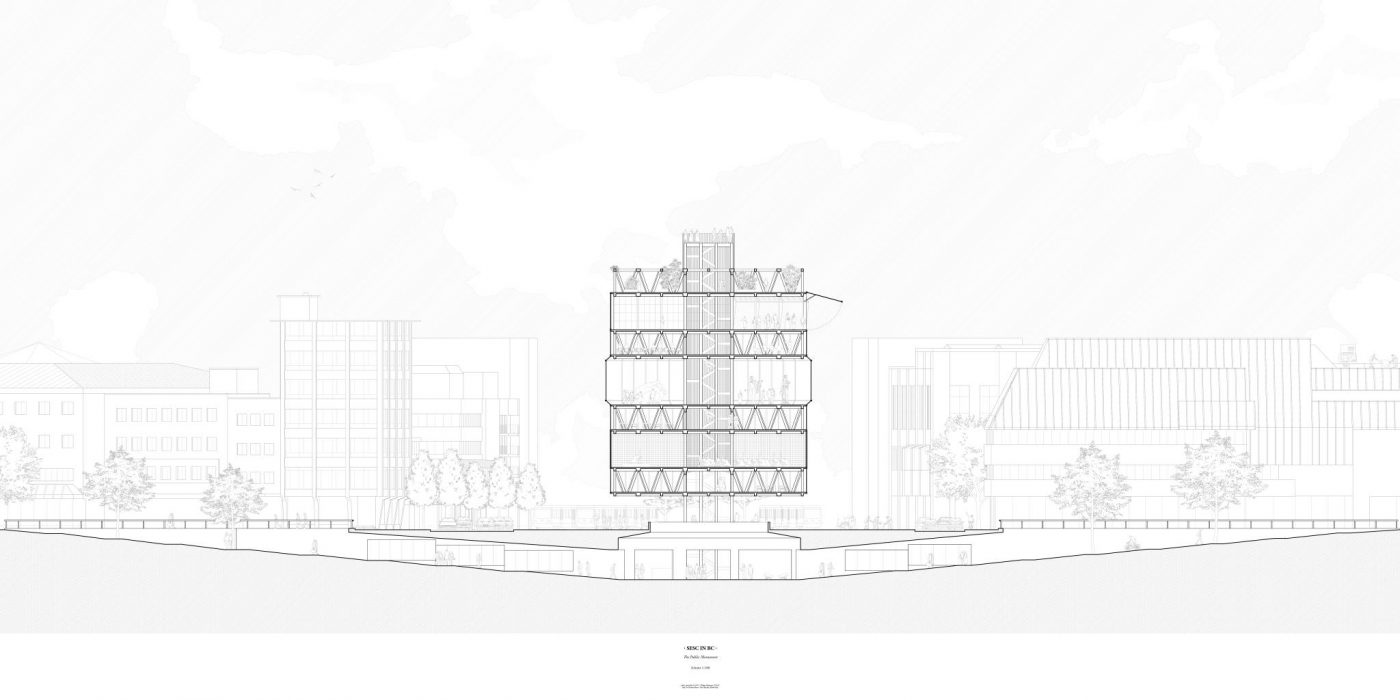

Philipp Deilmann & Julius Lutterbüse

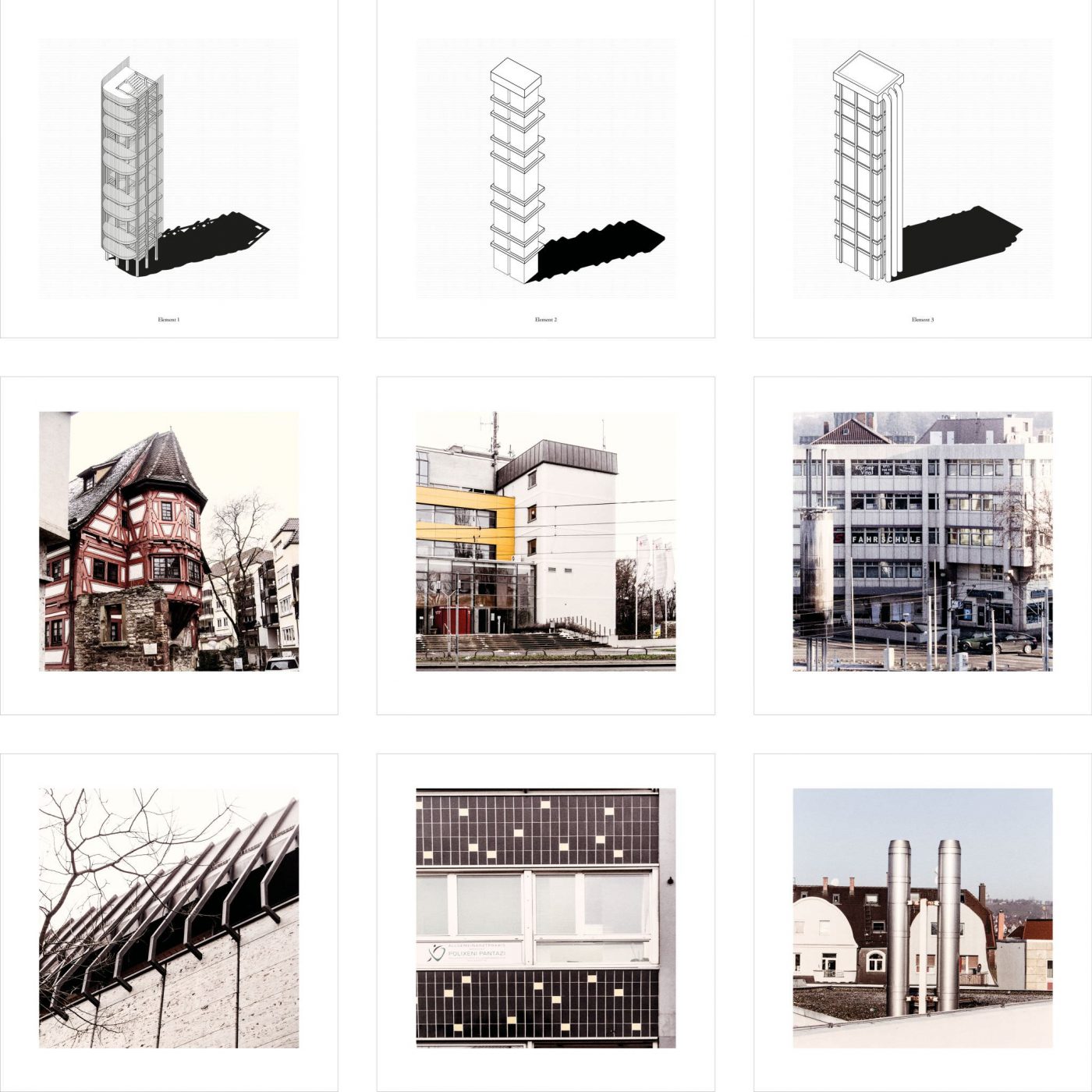

Public Monument

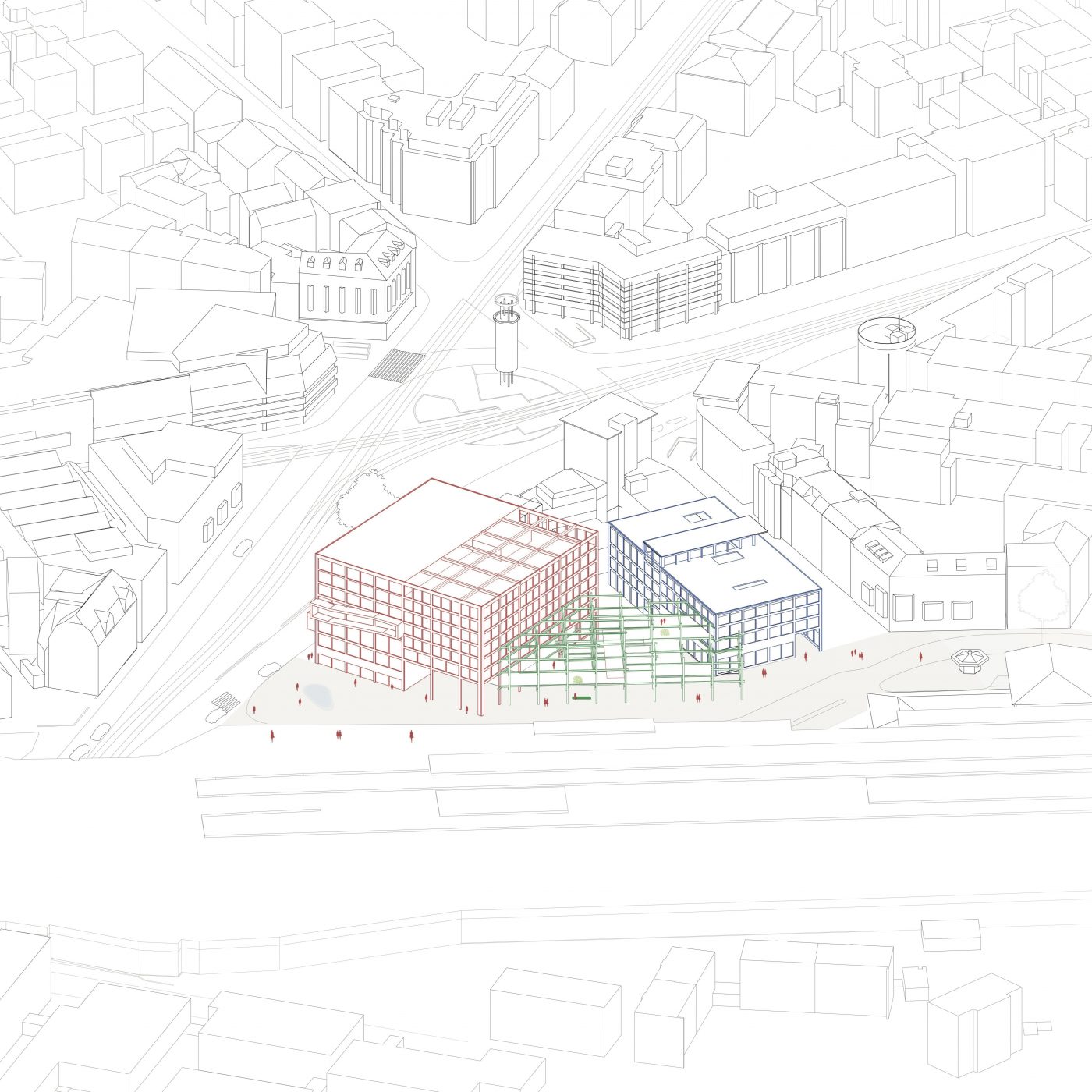

Die Heterogenität Bad Cannstatts führt immer wieder zu einem aufeinandertreffen unterschiedlichster Architekturen. An diesen Kollisionspunkten entstehen Vernetzungen, die sich wie ein Meer über das Stadtbild erstrecken. Die Lesbarkeit dieses Netzwerks ist nur durch Fixpunkte wie beispielsweise Bahnhof, Kursaal und Marktplatz möglich. Der Wilhelmsplatz bietet das Potenzial einen weiteren dieser Fixpunkte zu etablieren. Der monumental anmutende Baukörper bildet eine Insel, welche an die wichtigsten Stadtbausteine Bad Cannstatts anknüpft. Einzelne alltägliche Bausteine Bad Cannstatts wurden extrahiert und zu neuen Architekturen transformiert, welche die eigenständige Struktur Bad Cannstatts sichtbar werden lassen. Dies schafft eine Vertrautheit und Identifikation mit dem Neuen. Dabei geht es nicht um das Kopieren einzelner Elemente, sondern darum Bausteine sorgfältig zu kuratieren und neu in Zusammenhang zu bringen. Denn sowie die Stadt aus einzelnen Kompositionselementen besteht, ist auch das SESC IN BC in Fragmenten entworfen, welche sich zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Das neue SESC ist mit seinem Kontext verflochten: über eine unterirdische Passage, die Bahnhof und Altstadt miteinander verbindet, schlägt es seine Wurzeln in den Alltag Bad Cannstatts.

Ellen Scherr und Viviane Vu

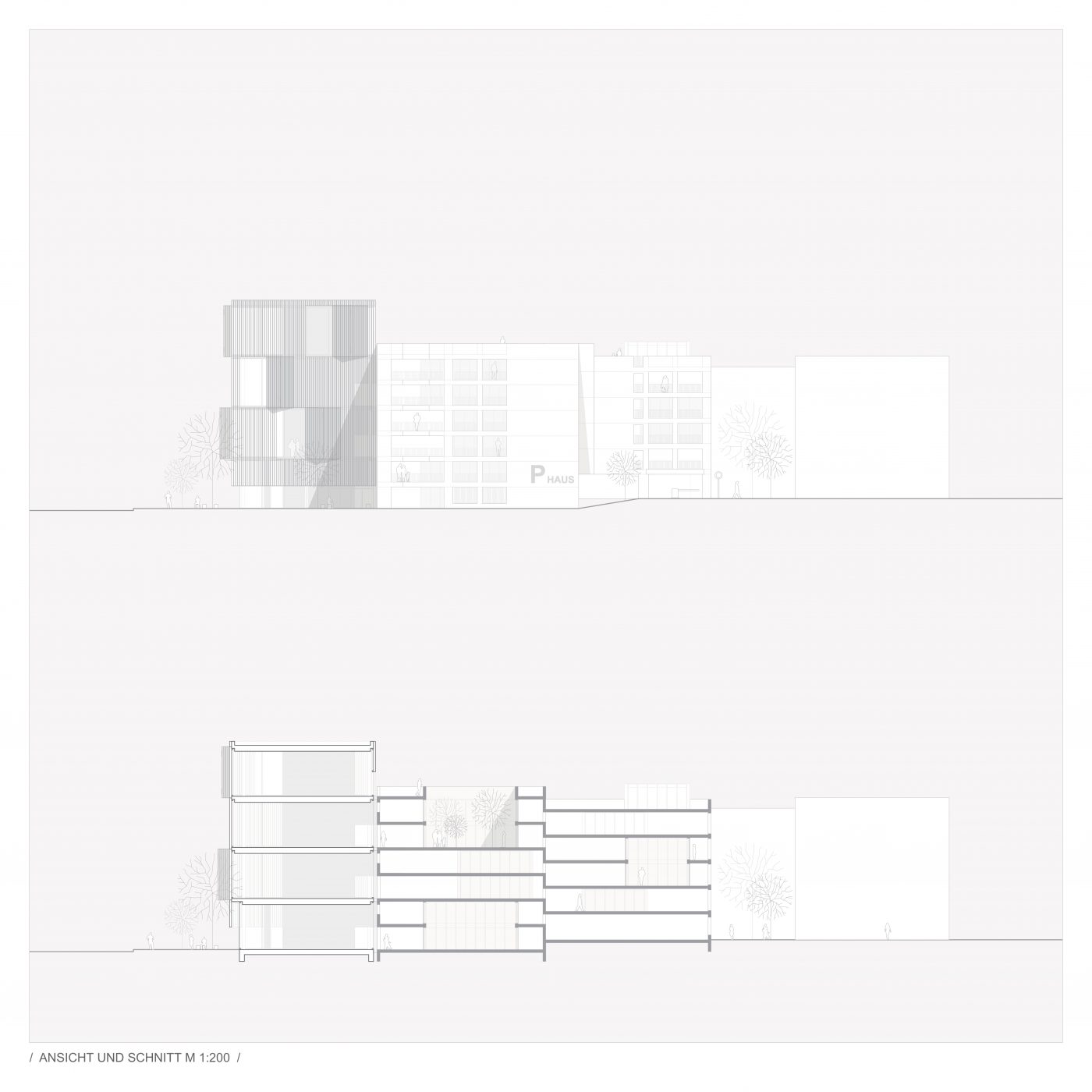

Stadtrampe

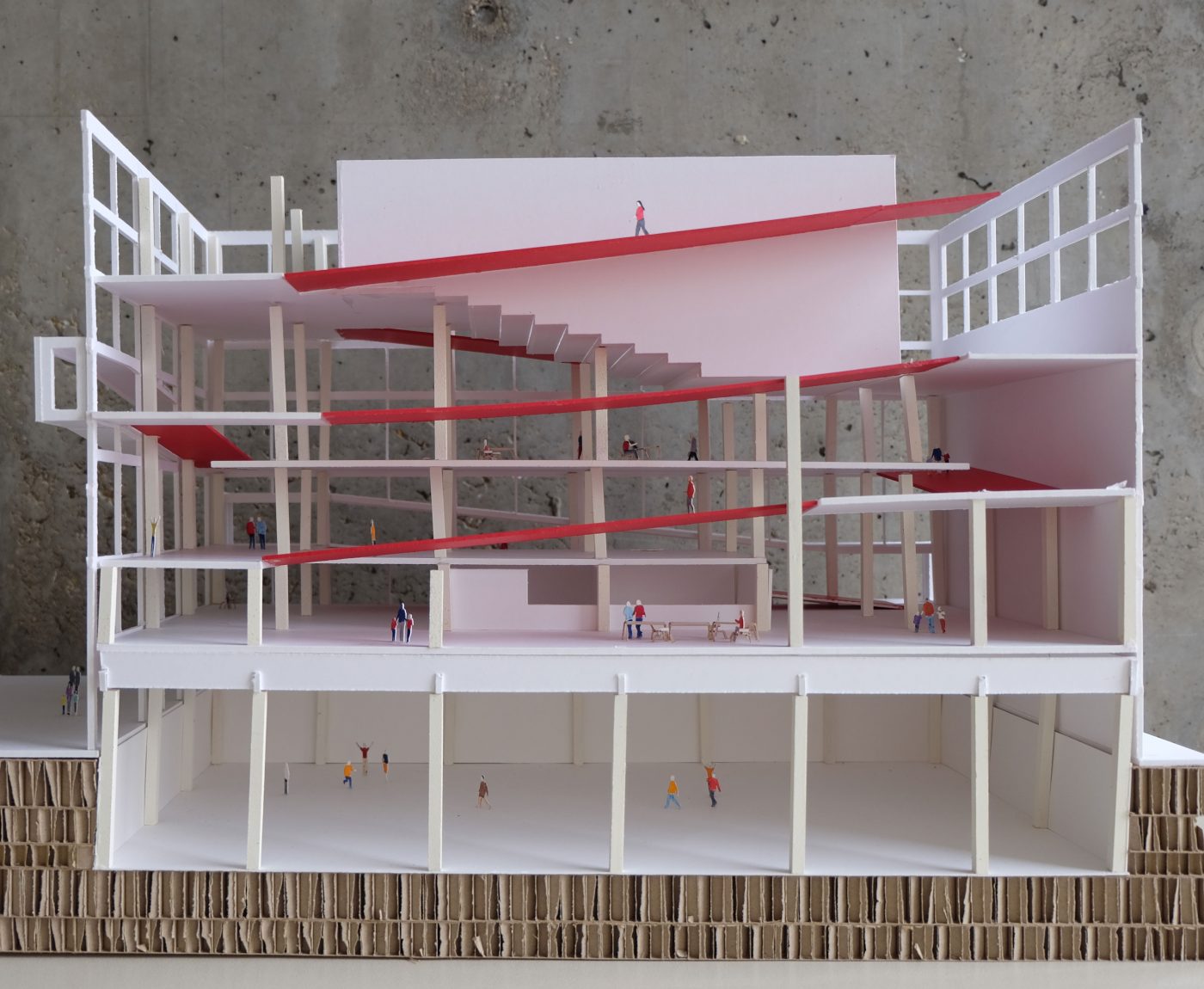

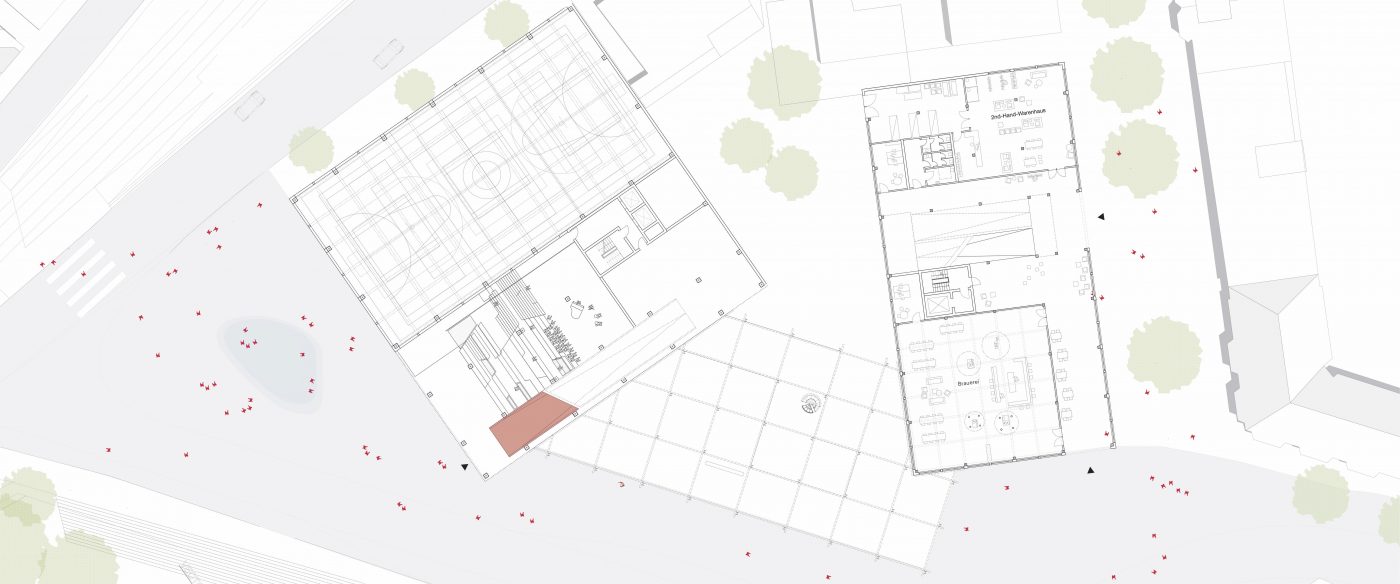

Die multikulturelle Gesellschaft Bad Cannstatts bietet einen idealen Nährboden und hat das Potential einer überregionalen Vorbildfunktion für das Etablieren eines Gemeinschafts- und Kulturzentrums. Mit dem Ziel, das Bewusstsein für ein starkes Kollektiv wiederherzustellen, soll das Gemeinschaftszentrum Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Lebensstile vernetzen. Neben den Bewohner Bad Cannstatts als Hauptzielgruppe, steigert eine hohe Vielfalt an interessenübergreifenden Nutzungen auch die Attraktivität des Zentrums für nicht im Stadtteil Ansässige. Dabei wurde bewusst auf kommerzielle Nutzungen verzichtet. Unterschiedlichsten Funktionen und deren Nutzer werden in einem Gebäudekomplex bestehend aus dem Kulturkubus, dem Produktionsbau und dem sich dazwischen spannenden vertikalen Freiraum vereint. Dabei steht der Raum zwischen den Nutzungen in besonderer Weise im Fokus: Anstelle mehrerer punktueller Erschließungskerne zieht sich eine alles verbindende Erschließungsrampe durch den gesamten Gebäudekomplex, die es den Besuchern erst ermöglicht die unterschiedlichen Nutzungen wahrzunehmen. Die sich entlang der Rampe befindenden Möglichkeitsräume fördern spontane Begegnungen.

Lehrteam

Prof. Dr. Martina Baum

Maria Schiller

Alexander Richert

Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen

Prof. Dr. Martina Baum