Moloch Stadt, Idylle Land?

EntwürfeEntwurfsbasiertes Forschungsstudio

Moloch Stadt, Idylle Land? — Versuch einer Interpretation

Was ist Stadt? Was ist Land? Gibt es diese Polarität heute noch? Oder wird sie in Zukunft sogar wieder verstärkt? In einem entwurfsbasierten Forschungsstudio widmen wir uns als kleine Studiogemeinschaft diesen Fragen.

Die aktuelle globale Pandemie macht besonders deutlich, dass trotz der Renaissance der Städte der letzten Jahre, der ländliche Raum wieder verstärkt zum Sehnsuchtsort geworden ist. Die Ursprünglichkeit, Ruhe, Abgeschiedenheit, Ortsverbundenheit und das gesunde Leben auf dem Land werden der potenziell gefährlichen, lauten, verdreckten und dichten Stadt gegenübergestellt.

Im Forschungsstudio hinterfragen wir diese Zuschreibungen und Narrative und verarbeiten die Erkenntnisse in konzeptionell künstlerischen Entwürfen zu Stadt und Land.

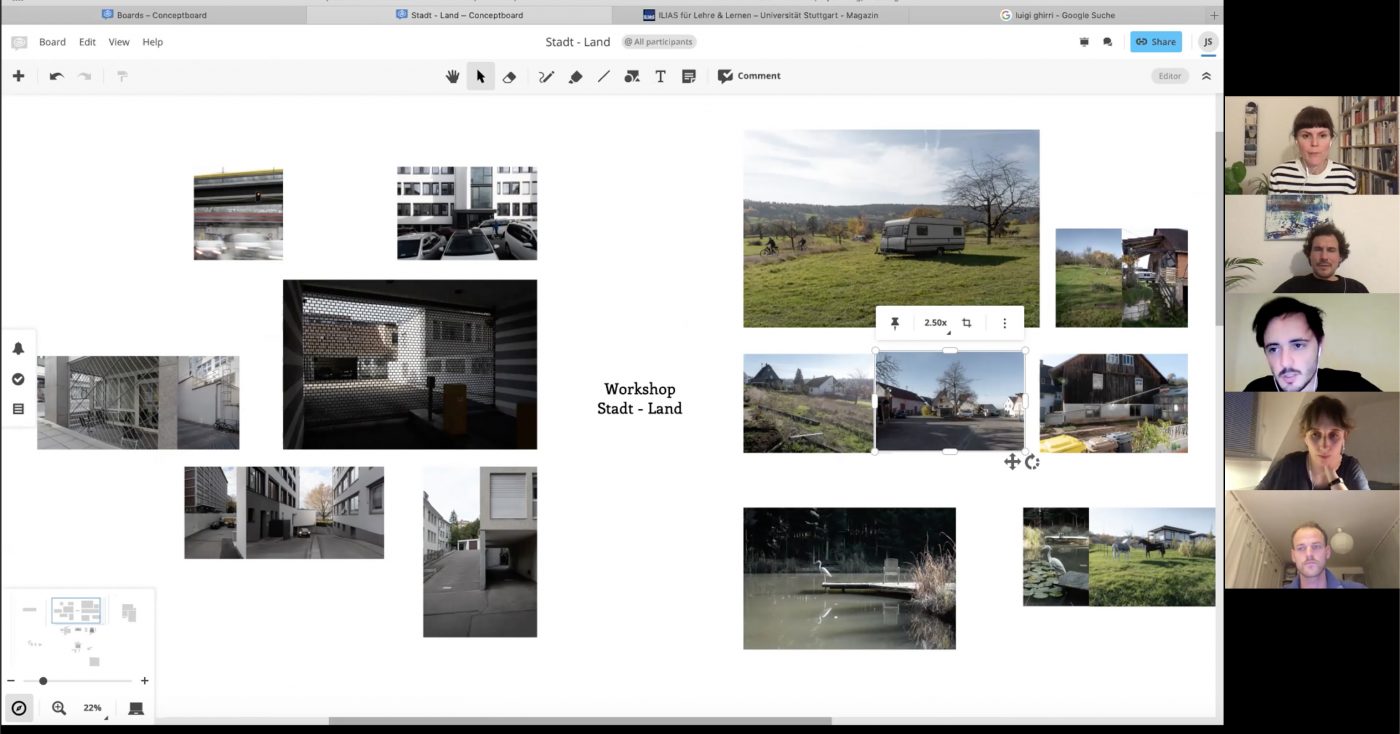

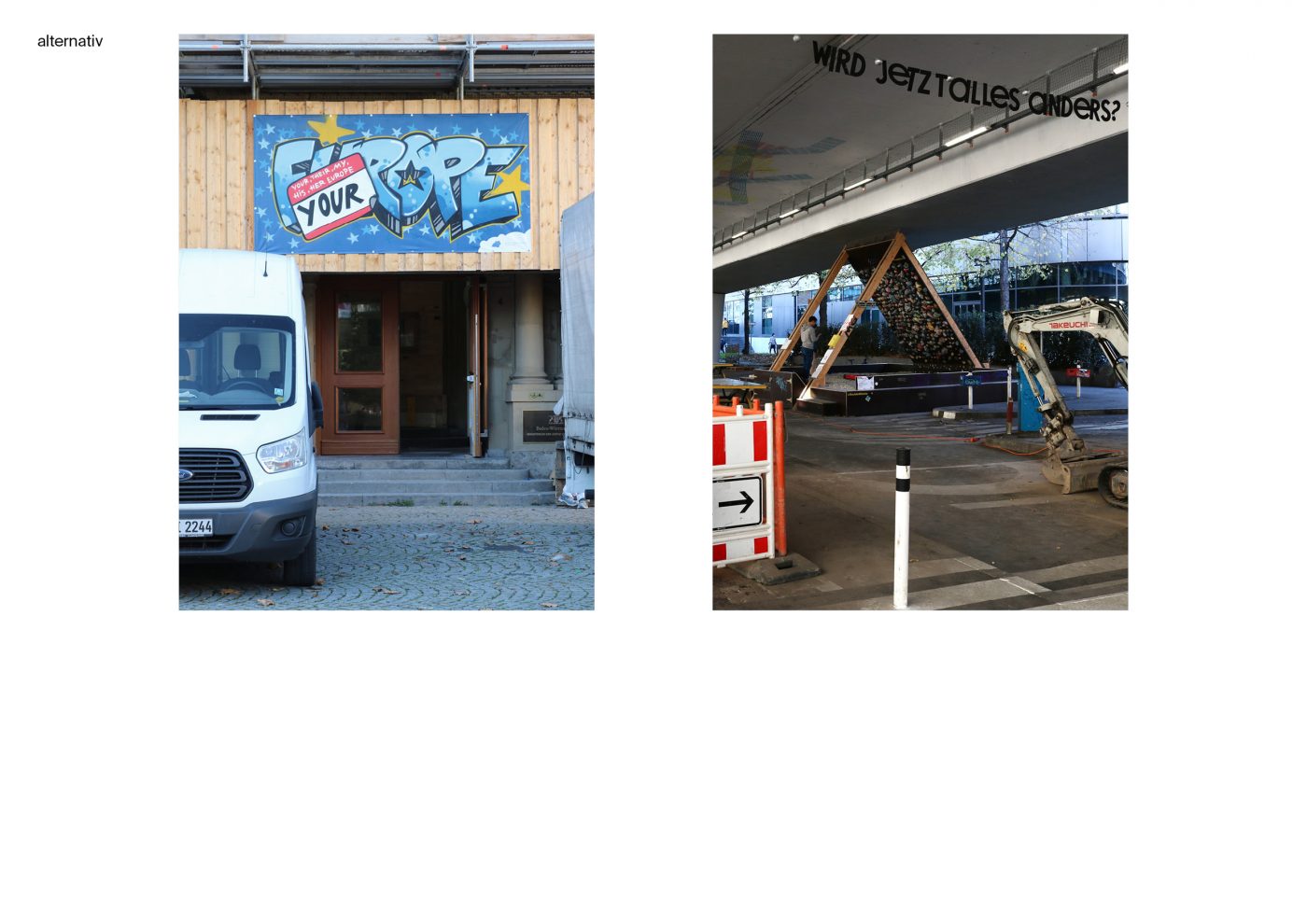

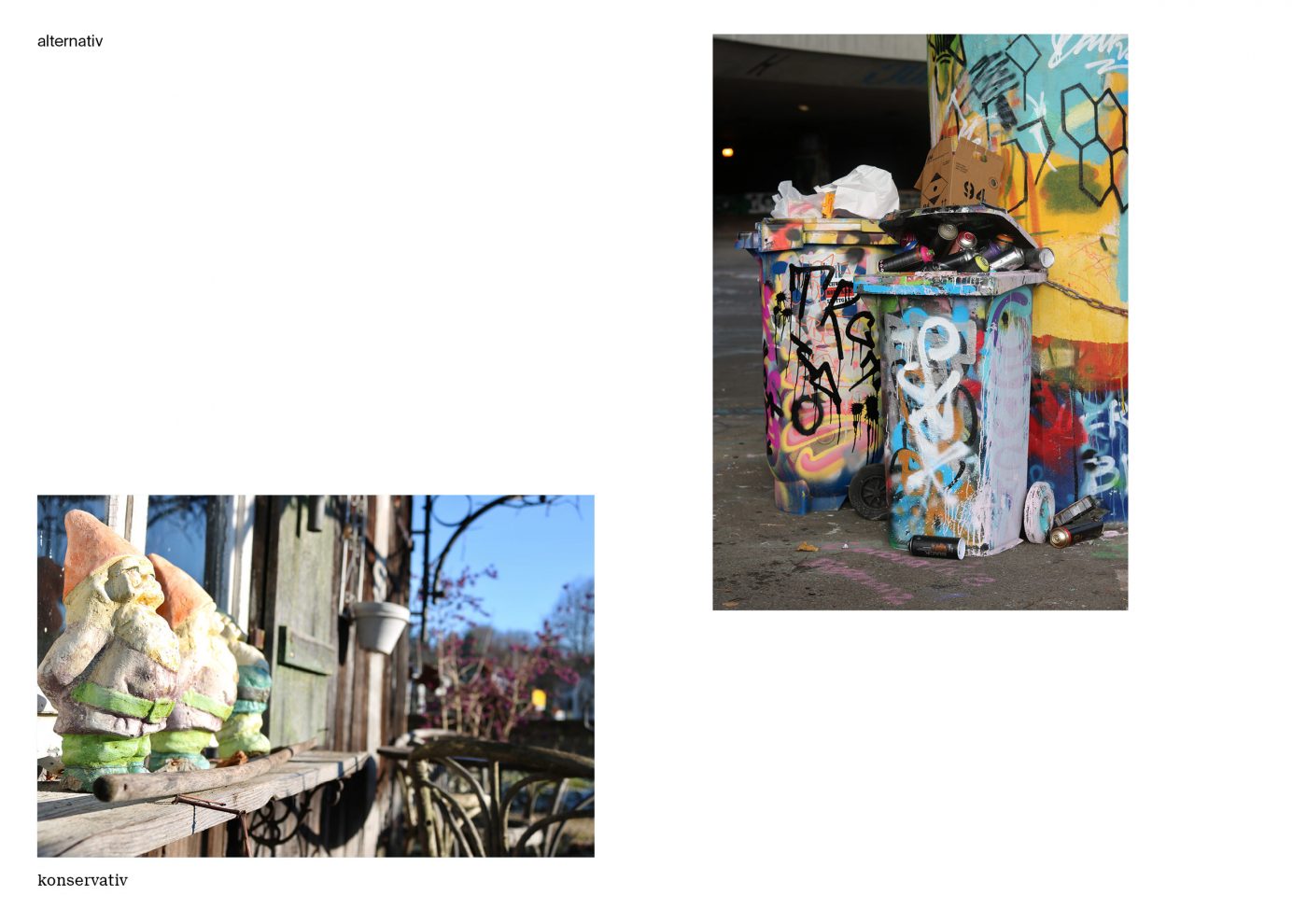

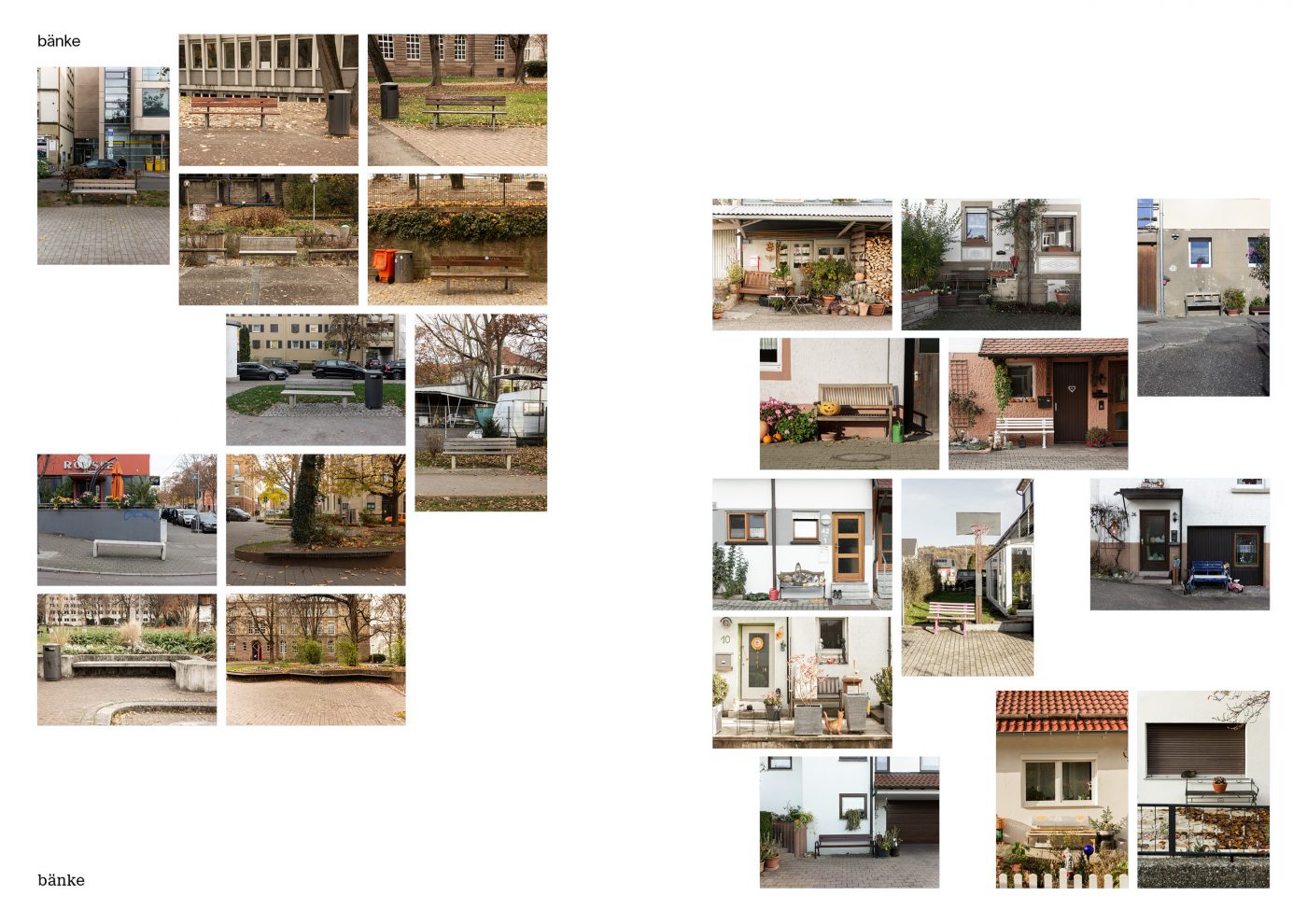

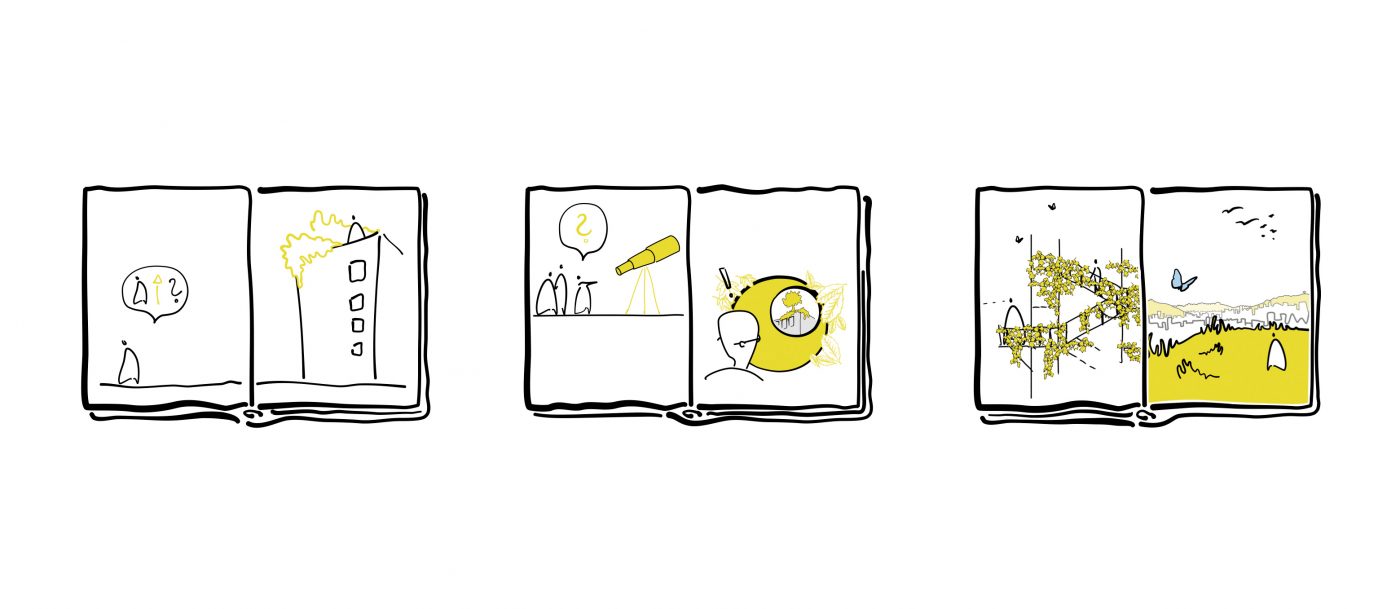

Mit Mitteln der Fotografie konstruieren wir in einem ersten Schritt durch idealisierte Bilder den klaren Gegensatz von Stadt und Land. Anschließend de-konstruieren wir diese Bilder und hinterfragen, was hinter diesen Bildwelten steht und welche komplexen, oft widersprüchlichen Zusammenhänge die Realität kennzeichnen. In einem letzten Schritt rekonstruieren wir die vielfältigen Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen Stadt und Land – sie werden neu entworfen und in die Zukunft gedacht.

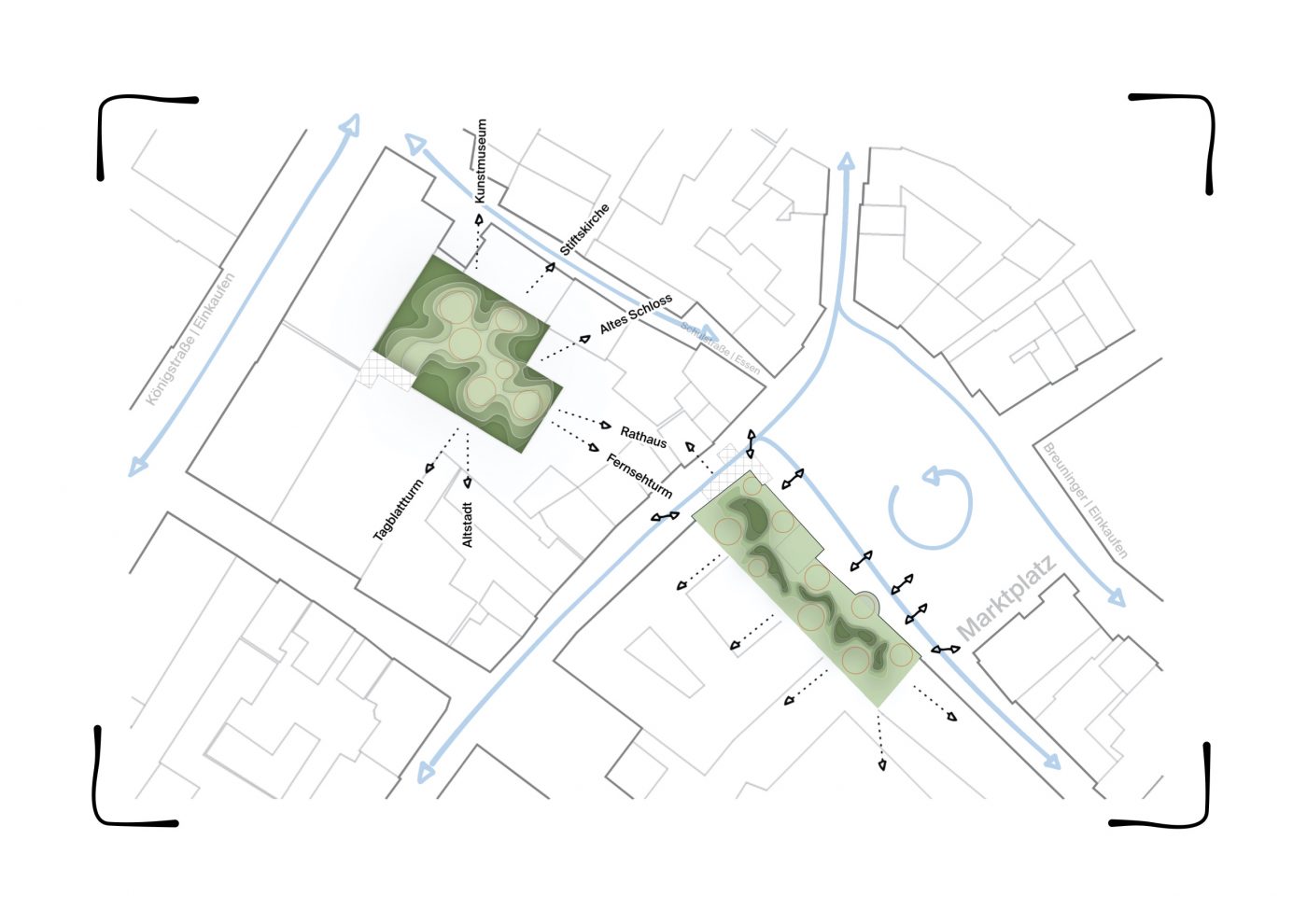

Hierzu begeben wir uns in intensiven physischen Austausch mit unserer unmittelbaren Umgebung. Von der Stuttgarter Innenstadt führen unsere Expeditionen hinaus auf das Land, in die Gemeinden des Rems-Murr-Kreises. Im Spannungsfeld zwischen den vermeintlichen Gegensätzen urban-rural, findet unsere Feldforschung statt.

Foto: Ciro Miguel, www.ciromiguel.com

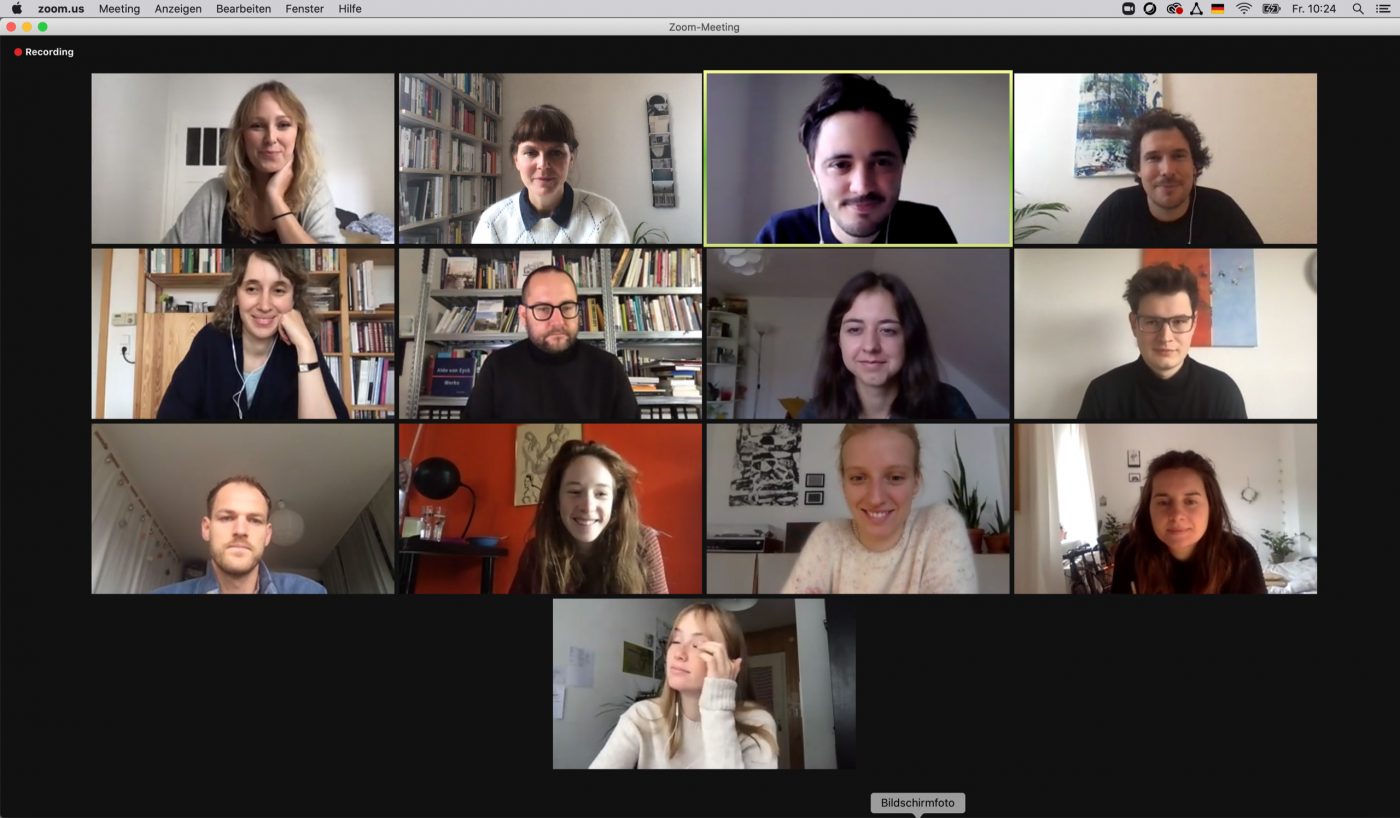

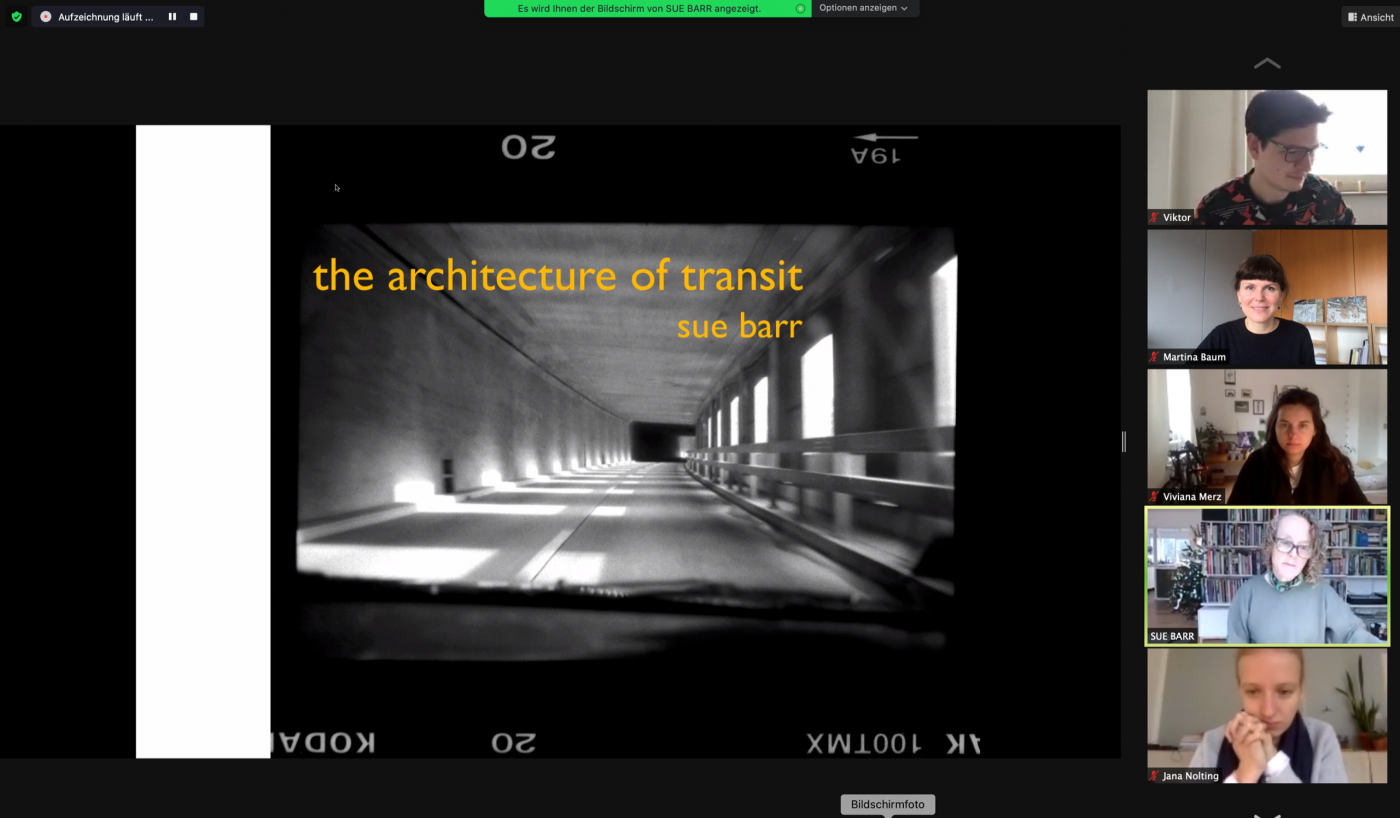

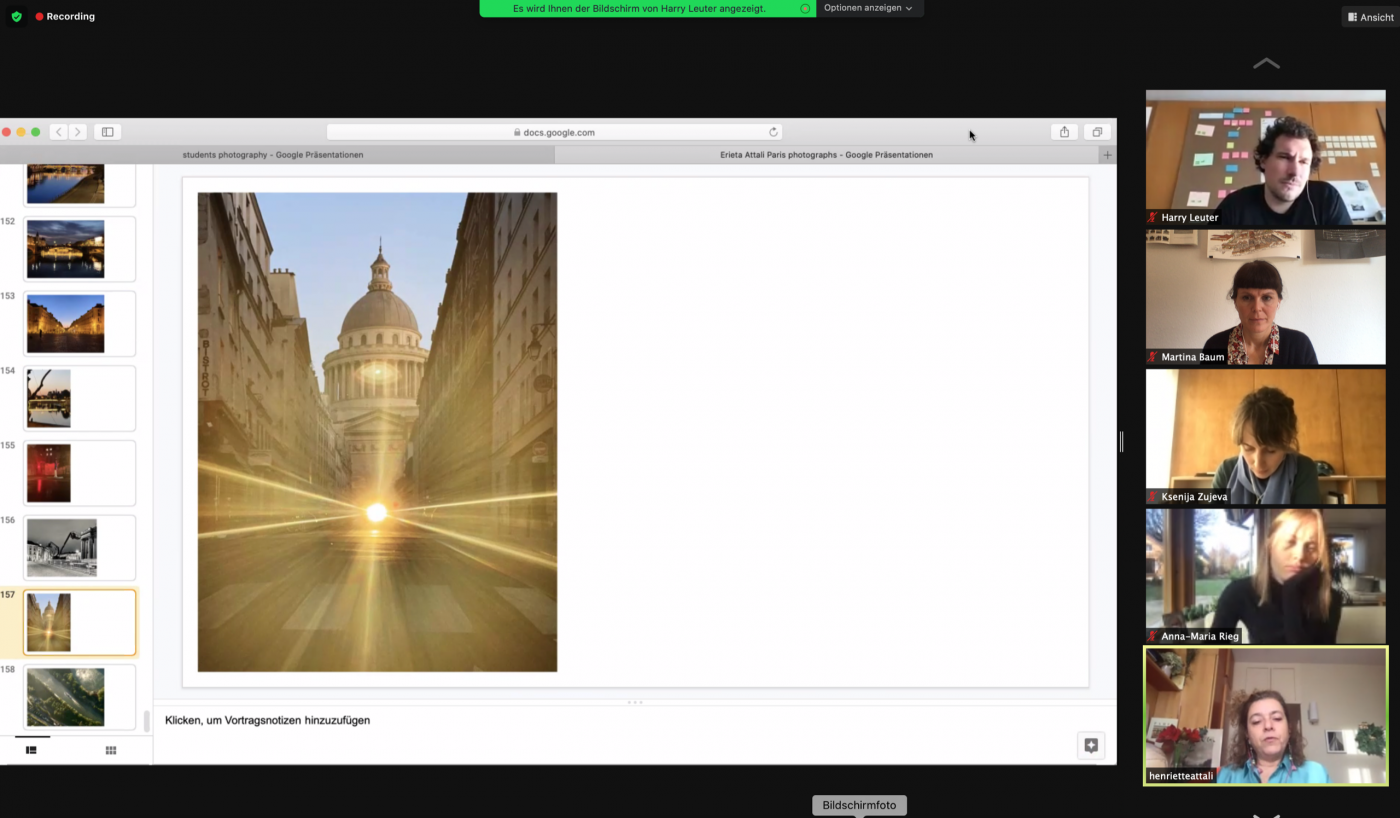

Impressionen aus dem digital-analogen Studio

Gäste: Erieta Attali, Dr. Sue Barr, Ciro Miguel

Arbeiten der Studierenden

Phase 1: Klischee

Phase 2: Realität

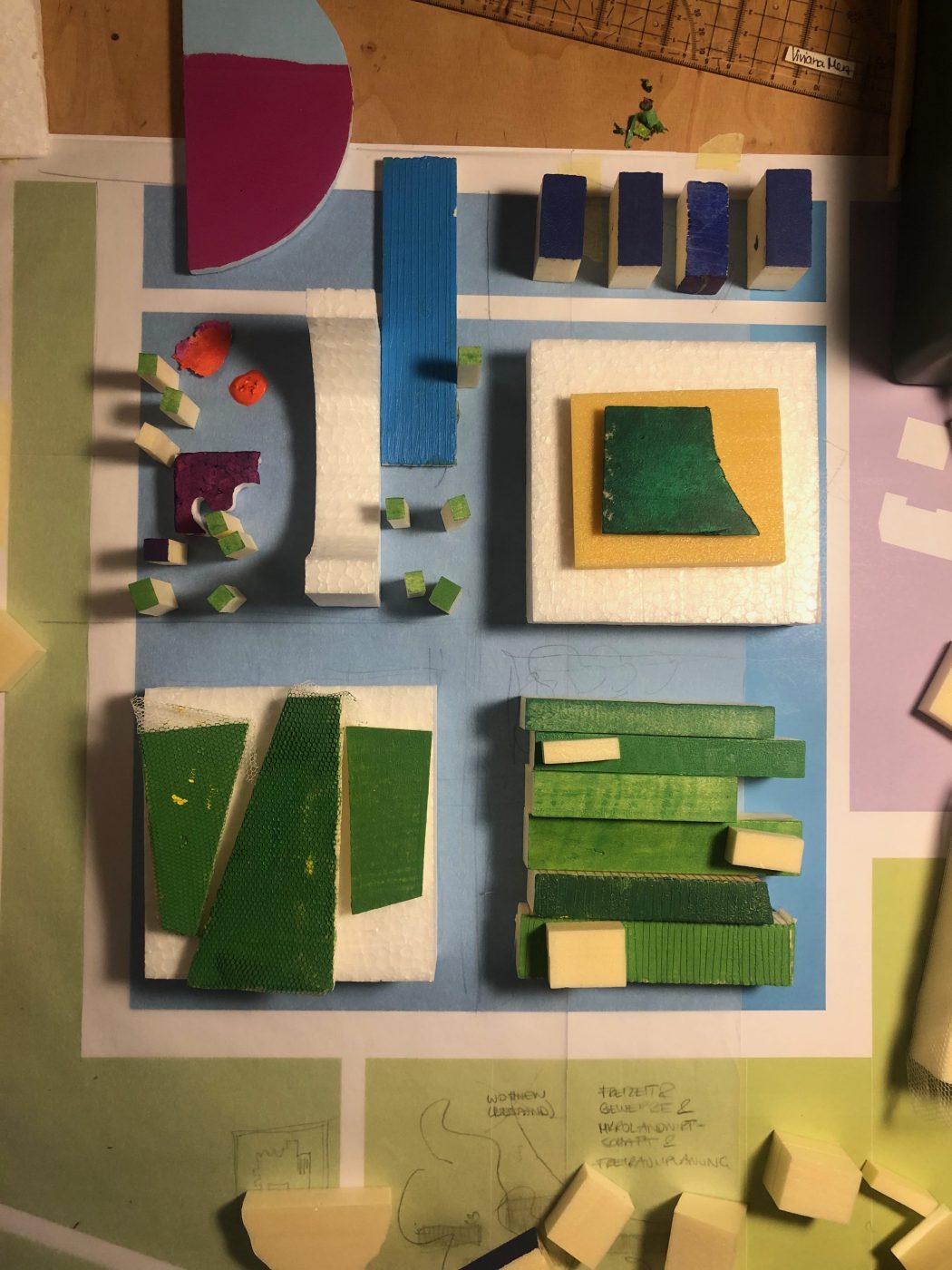

Phase 3: Vision

Anna-Maria Rieg, Mahnaz Shahriyari, Julius Stark

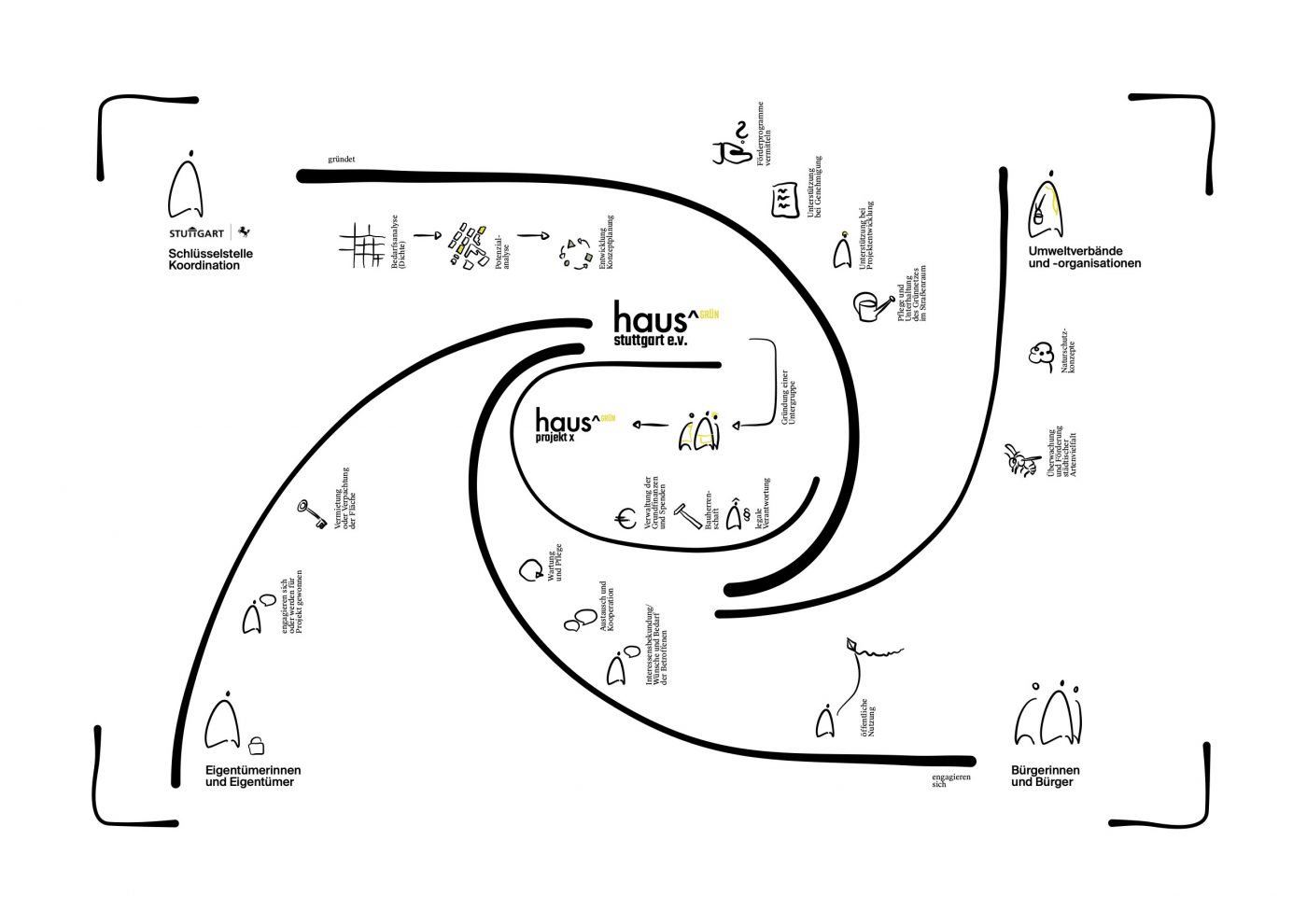

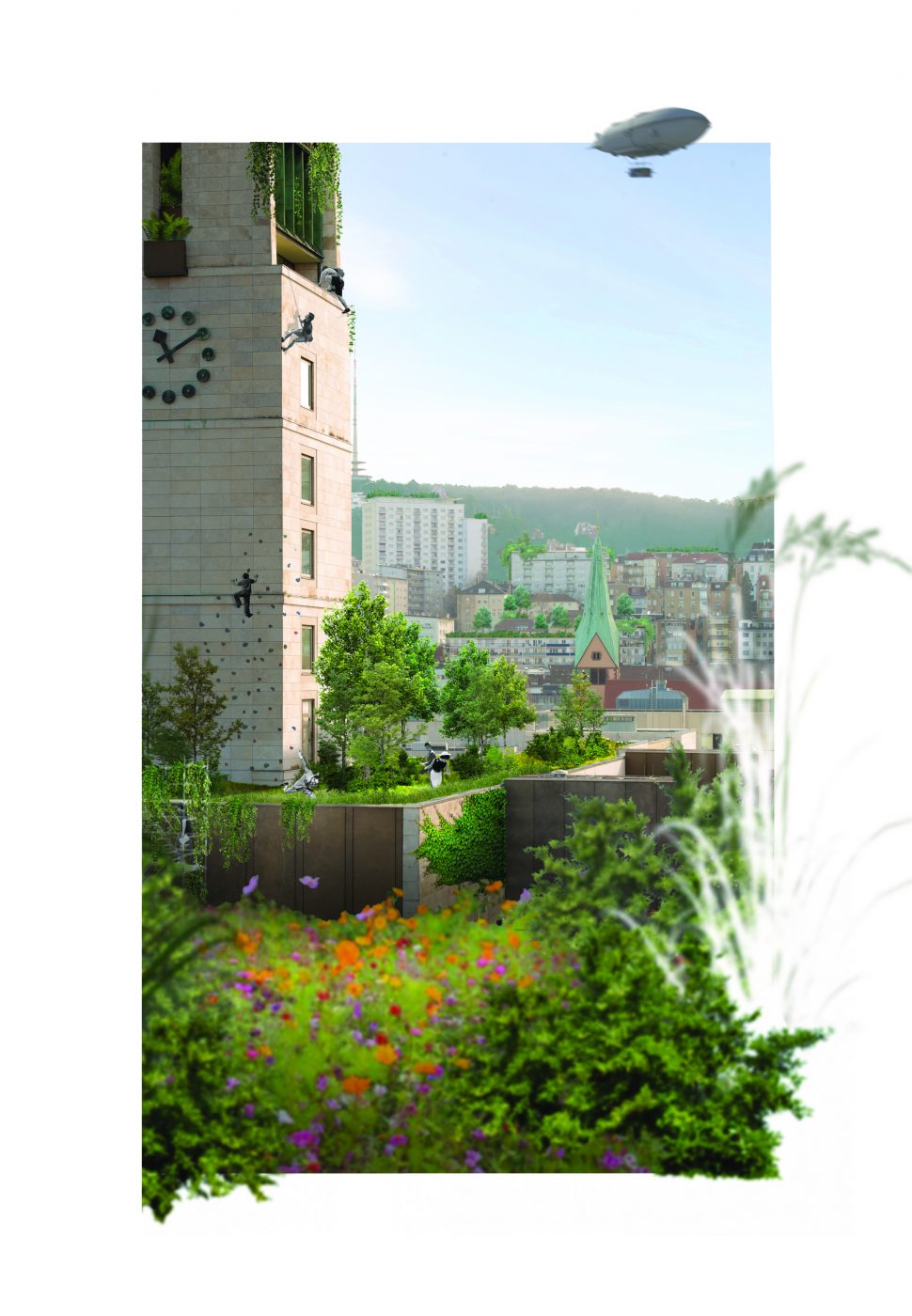

Haushoch Grün.

Die neuen Ausgleichsräume in der Stadt kontrastieren die bunte, laute, reizüberflutete Stadt voller Möglichkeiten und Alternativen. Diese Grünräume bringen vor allem eine Qualität des ländlichen Lebens mit sich: die Einfachheit.

Hier muss man nichts entscheiden, muss nichts sehen, keinen anderen Personen ausweichen oder irgendwelchem Verlangen widerstehen. Hier kann man einfach nur sein. In seiner eigenen Natürlichkeit und in der Natürlichkeit seiner Umgebung.

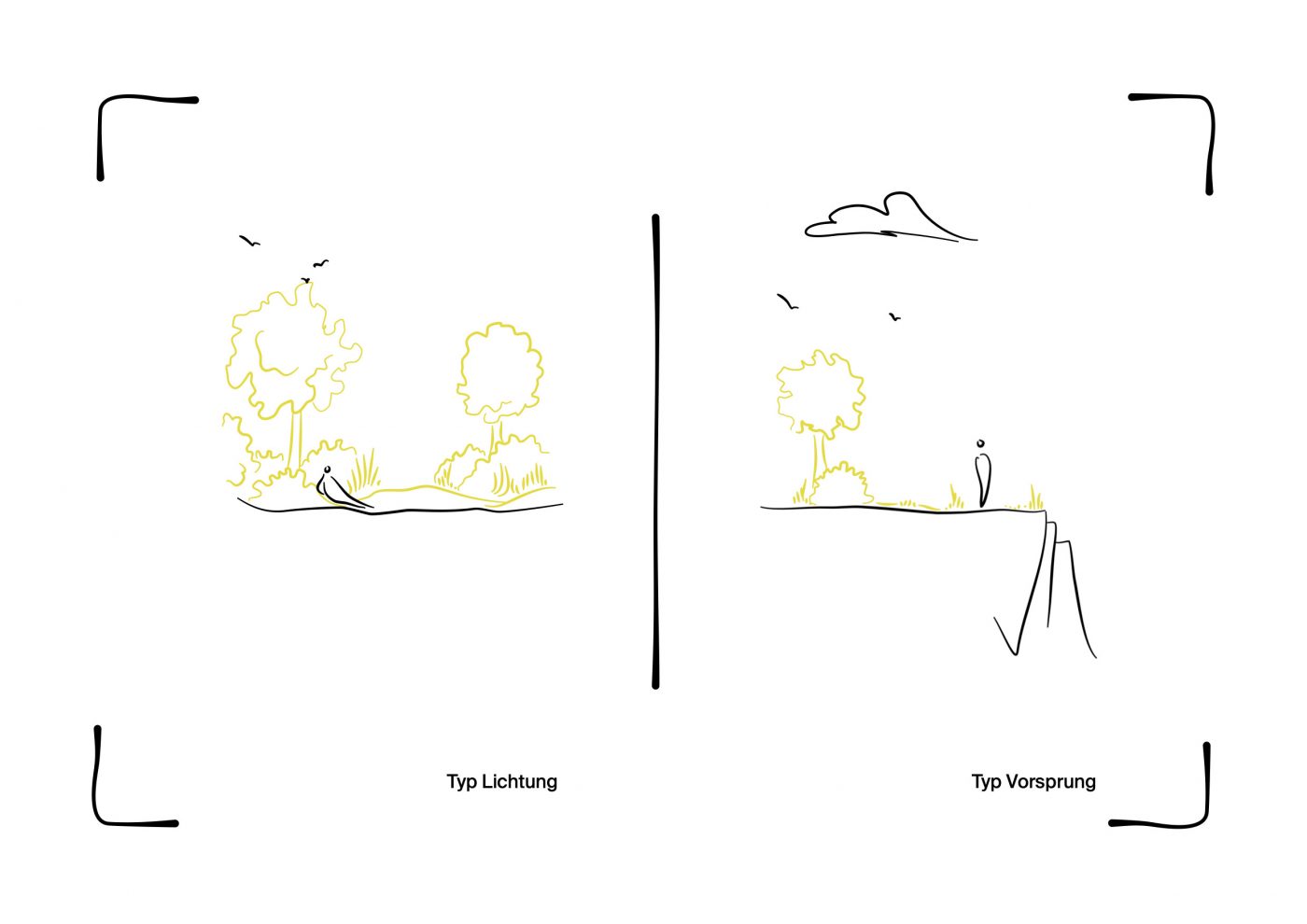

Die Verortung auf den Dächern bringt Abstand zur Erdgeschosszone und eine direkte Loslösung vom Trubel. Hinzu kommt der automatische Perspektivenwechsel, der unmittelbar mit einer Erweiterung des Sichtfelds verbunden ist. Dennoch befinden sich diese Orte unmittelbar in der dichten Stadtstruktur. Die neuen Flächen sorgen somit nicht für einen Verlust an urbaner Dichte, sondern erhalten städtische Qualitäten.

Schließlich ist ein weiteres Argument die flächendeckende Verbreitung von Flachdächern, gerade im innerstädtischen Kerngebiet, und somit die Verfügbarkeit des notwendigen Raumes.

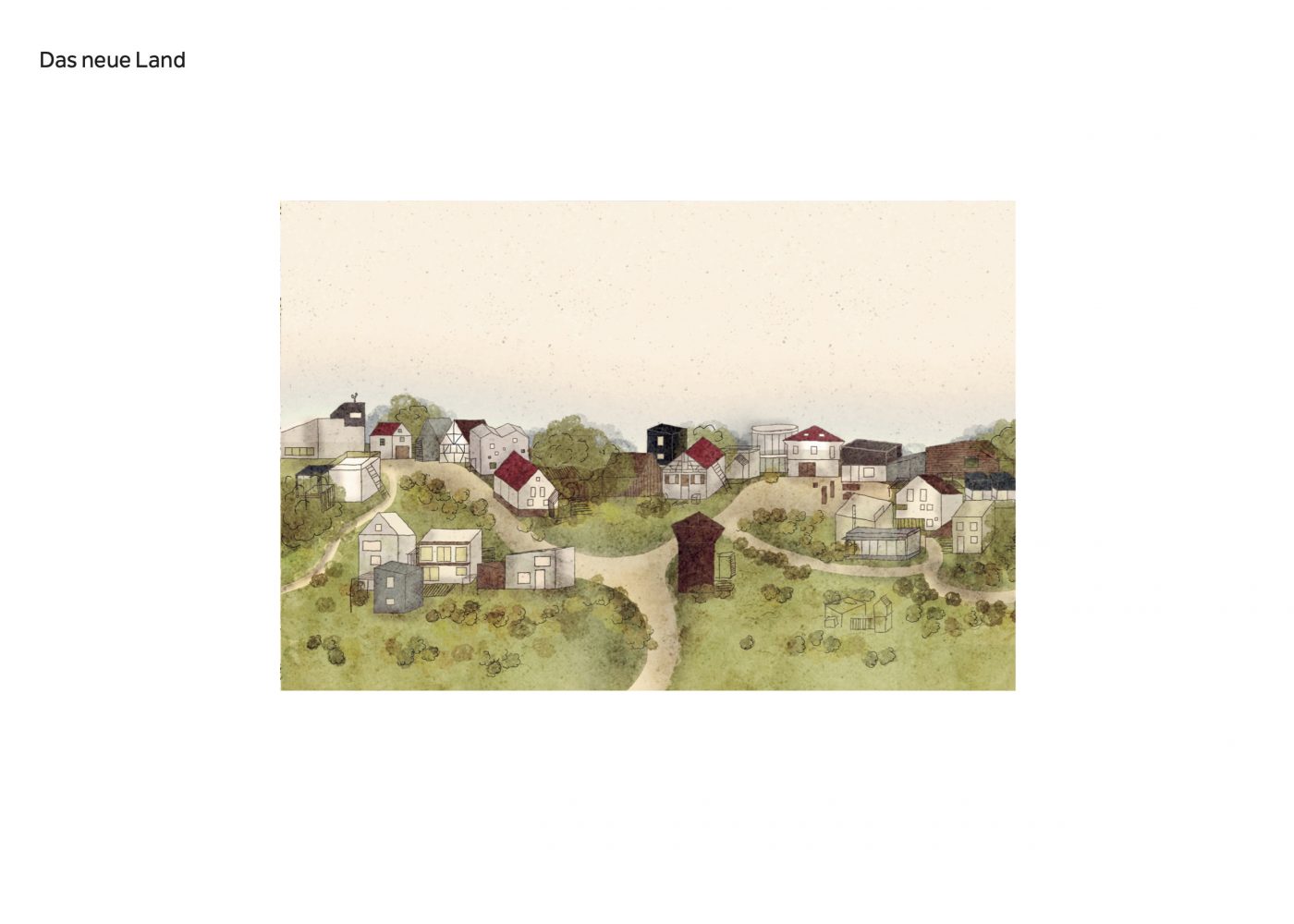

Das neue Land. Jana Dörr, Vivienne Mayer

Was macht das dörfliche Leben aus?

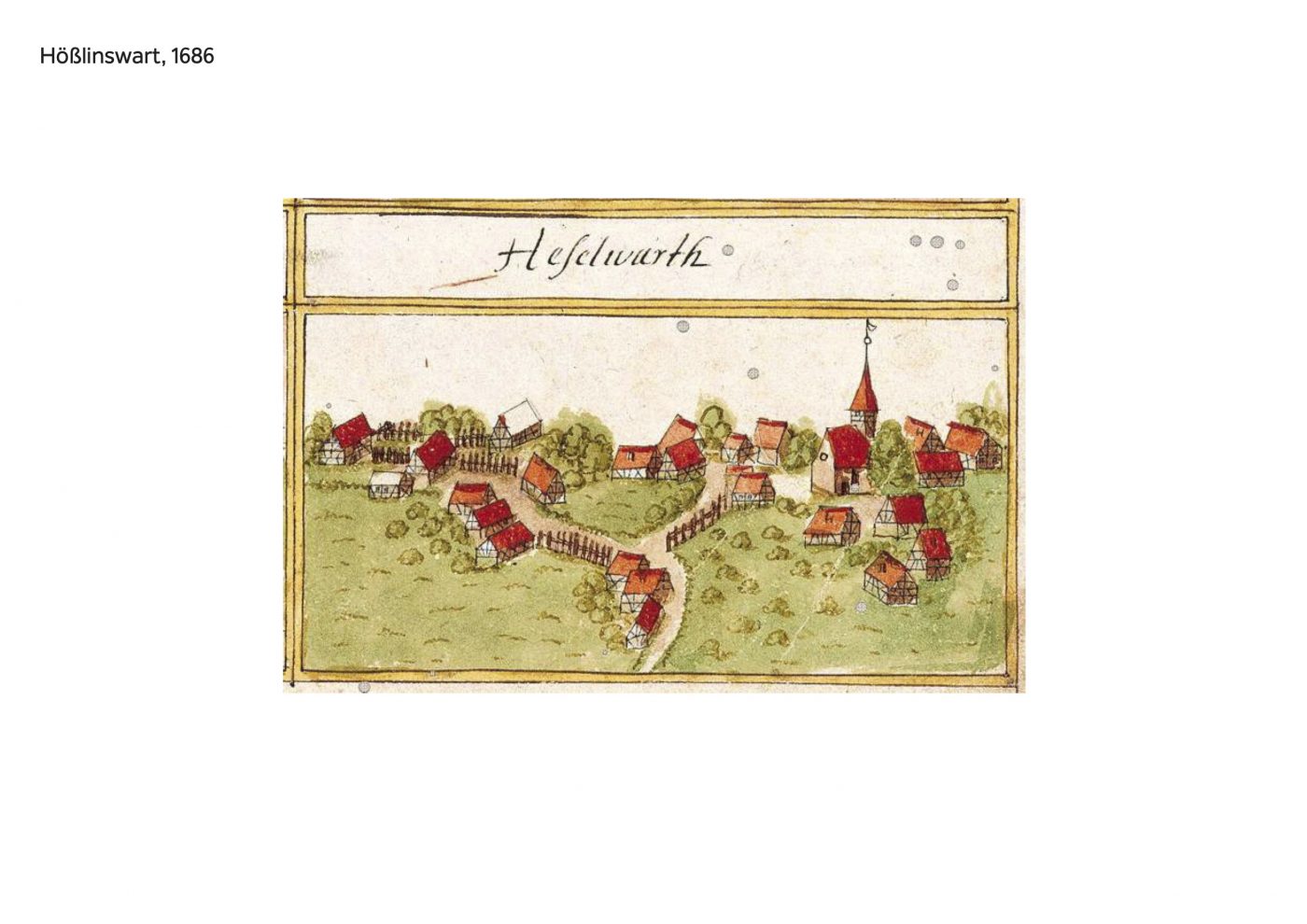

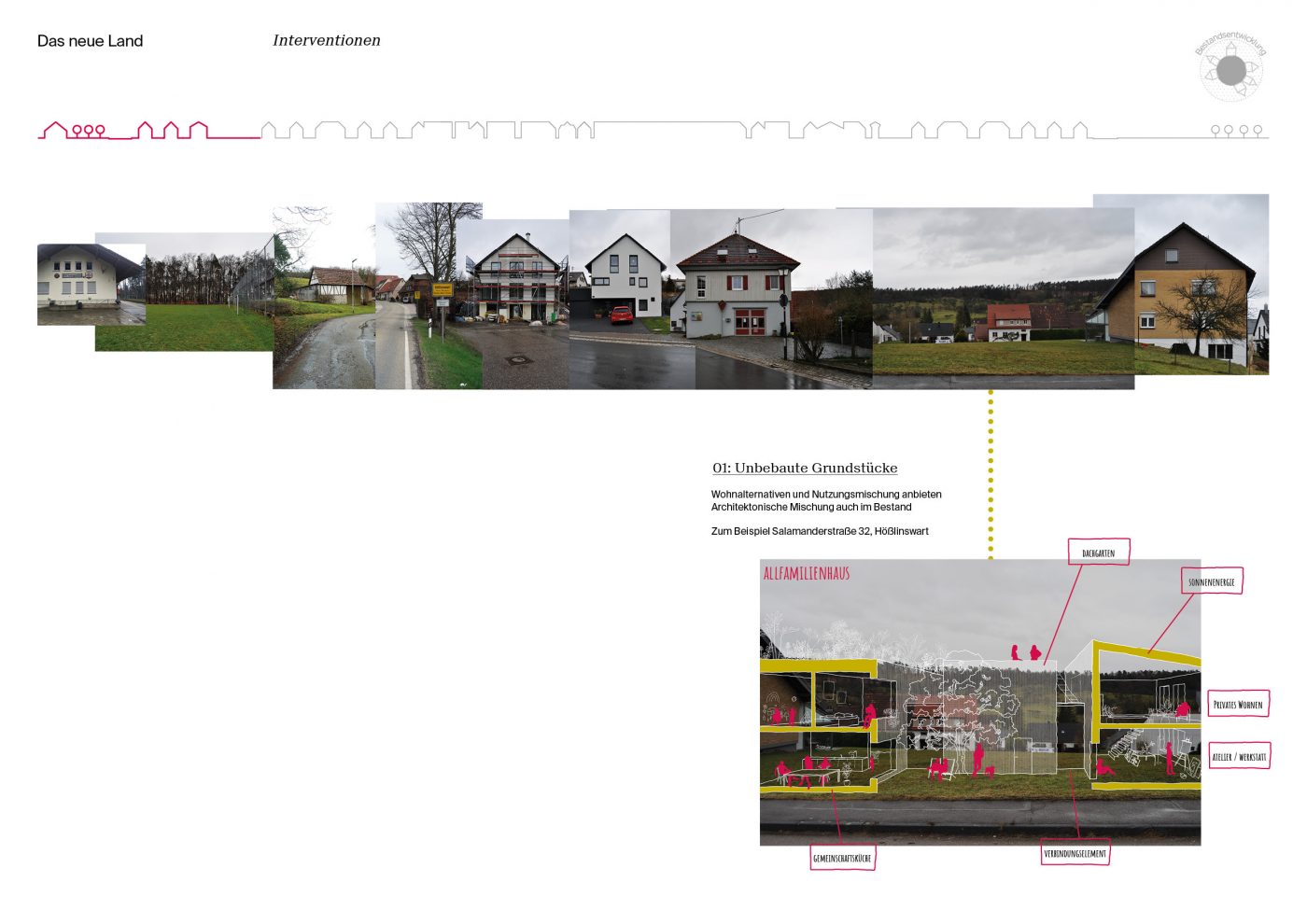

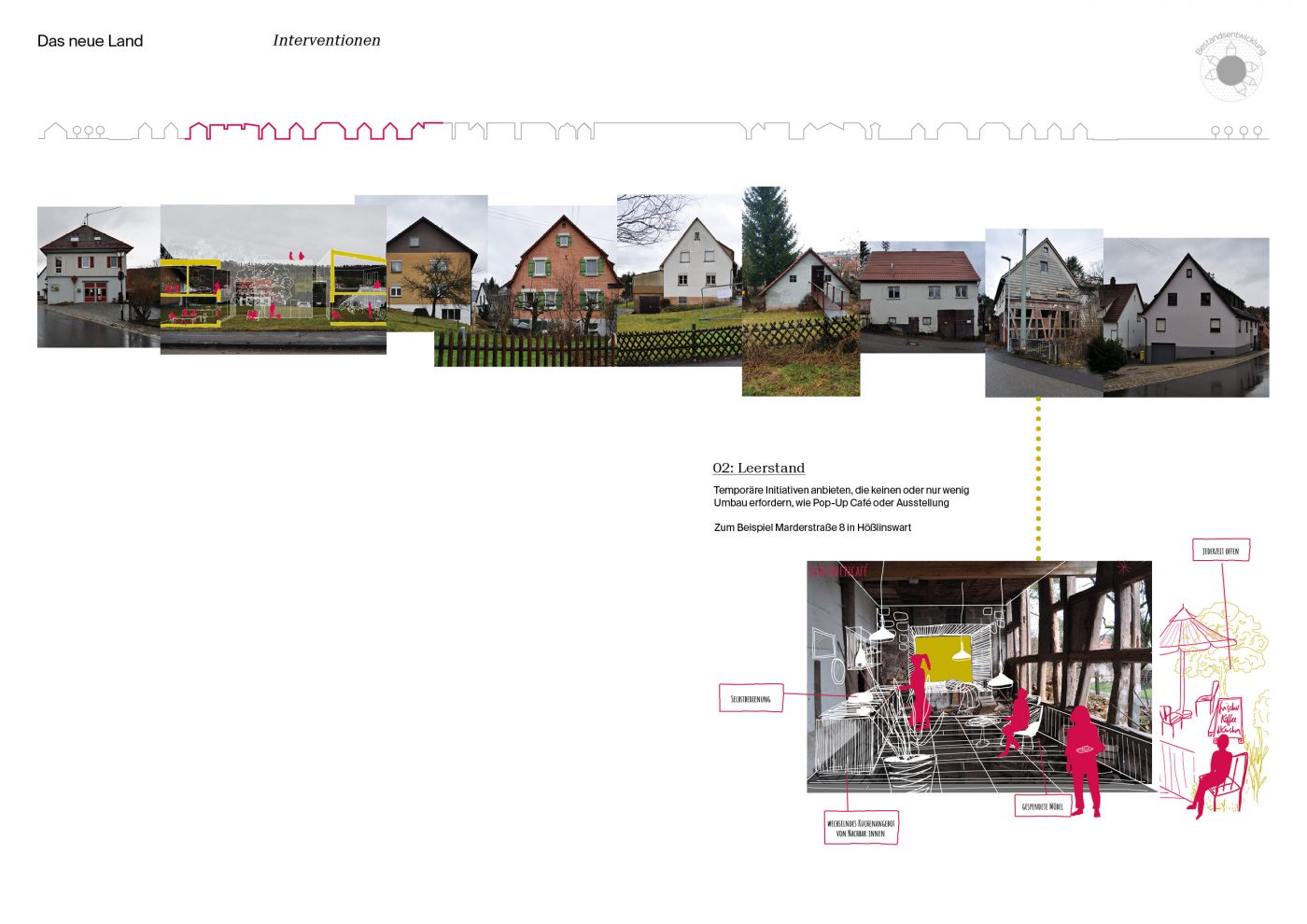

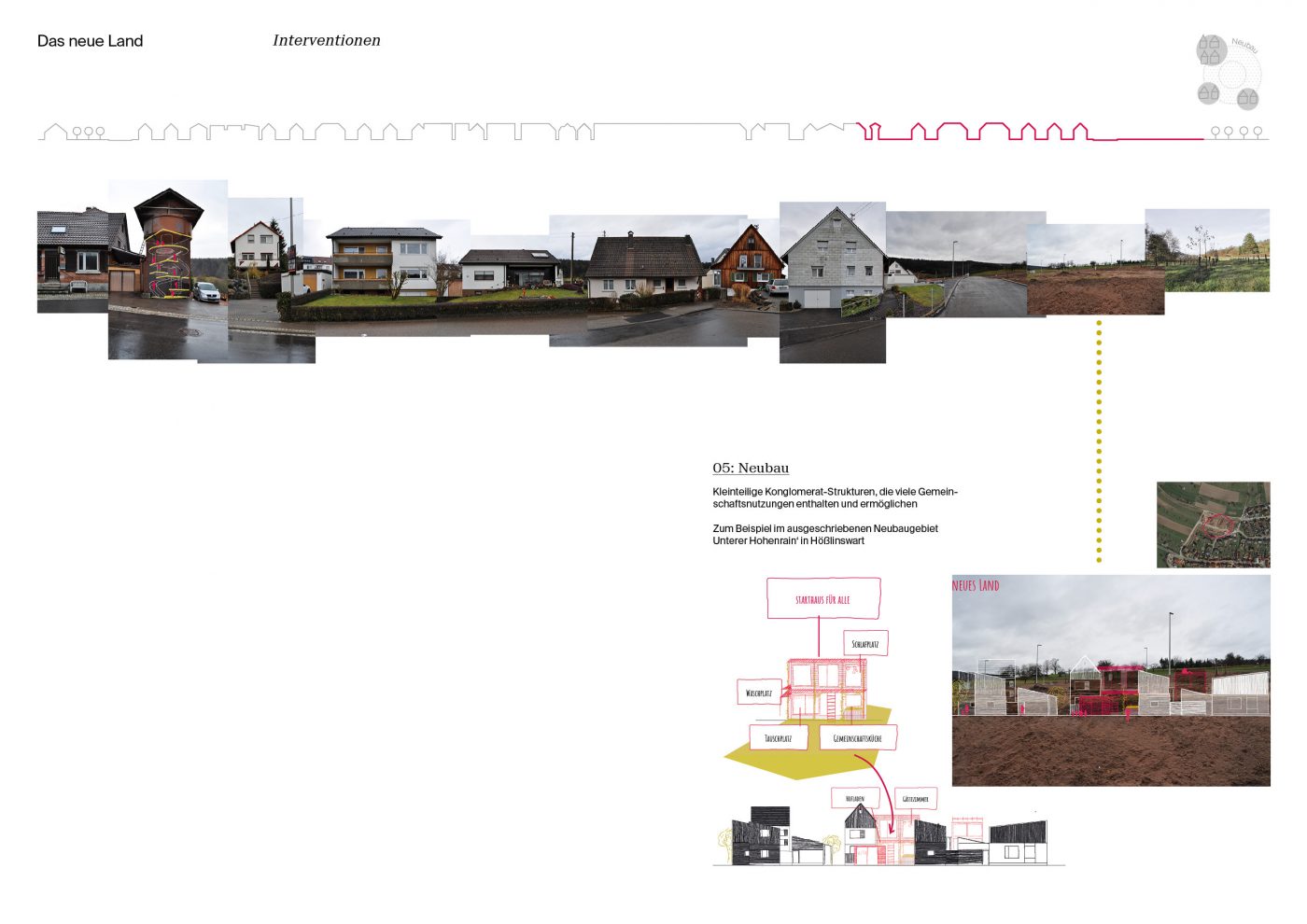

Menschen schätzen am Landleben vor allem die Nähe zur Natur, das Gefühl von Gemeinschaft und das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Doch was ist davon noch übrig? Was in der heutigen Zeit von Bedeutung? Wie viel Gemeinschaft verträgt unsere hoch individualisierte Gesellschaft überhaupt? Und wie viel braucht sie? Der folgende Entwurf untersucht die Potentiale des ländlichen Raums an Hand konkreter Interventionen in Hößlinswart, einem Ortsteil der Gemeinde Berglen, Baden-Würrtemberg mit 759 Einwohnern.

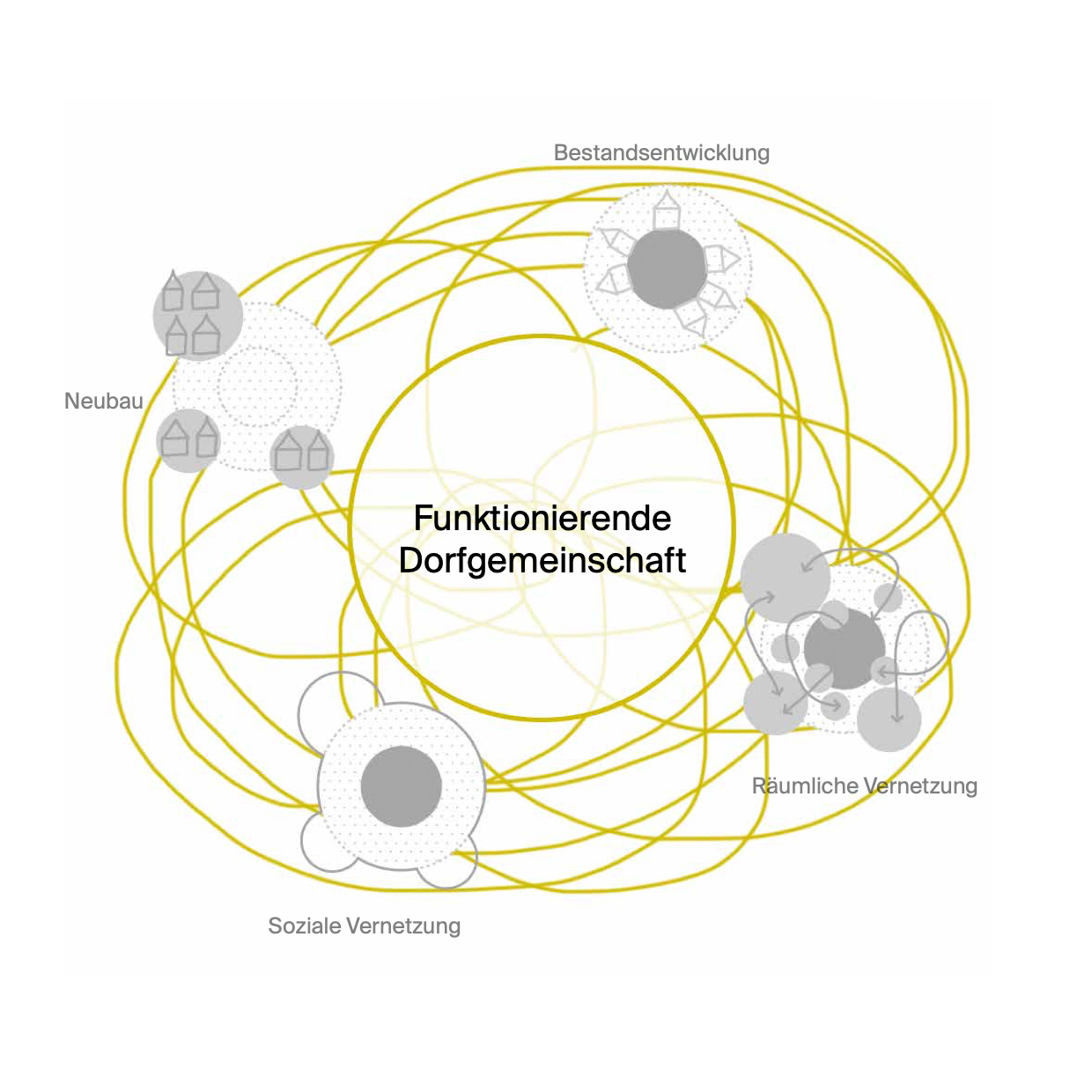

Wir betrachten sowohl die räumlichen als auch die sozialen Komponenten und verknüpfen diese miteinander. Die Bestandsentwicklung ist geleitet von Umnutzung, Umbau und Sanierungsfragen, um Leerstand und Abriss zu verhindern, sowie Nachverdichtungsstrategien für unbebaute Grundstücke und Restflächen. Erst wenn die Entwicklungsmöglichkeiten der bestehenden Dorfstrukturen voll ausgeschöpft sind, kommt es zum Neubau. Die Strategie Neubau muss Hand in Hand mit räumlicher und sozialer Vernetzung gehen. Es wird eine engmaschige räumliche Vernetzung geschaffen, indem Wegeverbindungen und Treffpunkte zwischen dem Bestandsdorf und dem Neubaugebiet etabliert werden. Im Neubaugebiet selbst werden – wie im ursprünglichen Dorfkern auch – gemeinschaftliche Funktionen und Nutzungsmischung integriert. Die neuen Funktionen sind gesellschaftsübergreifend und barrierefrei nutzbar, stärken die Gemeinschaft und bieten eine Plattform für Austausch und Dialog; nicht nur zwischen neuen und alten Dörfler*innen, sondern auch zwischen Stadt und Land.

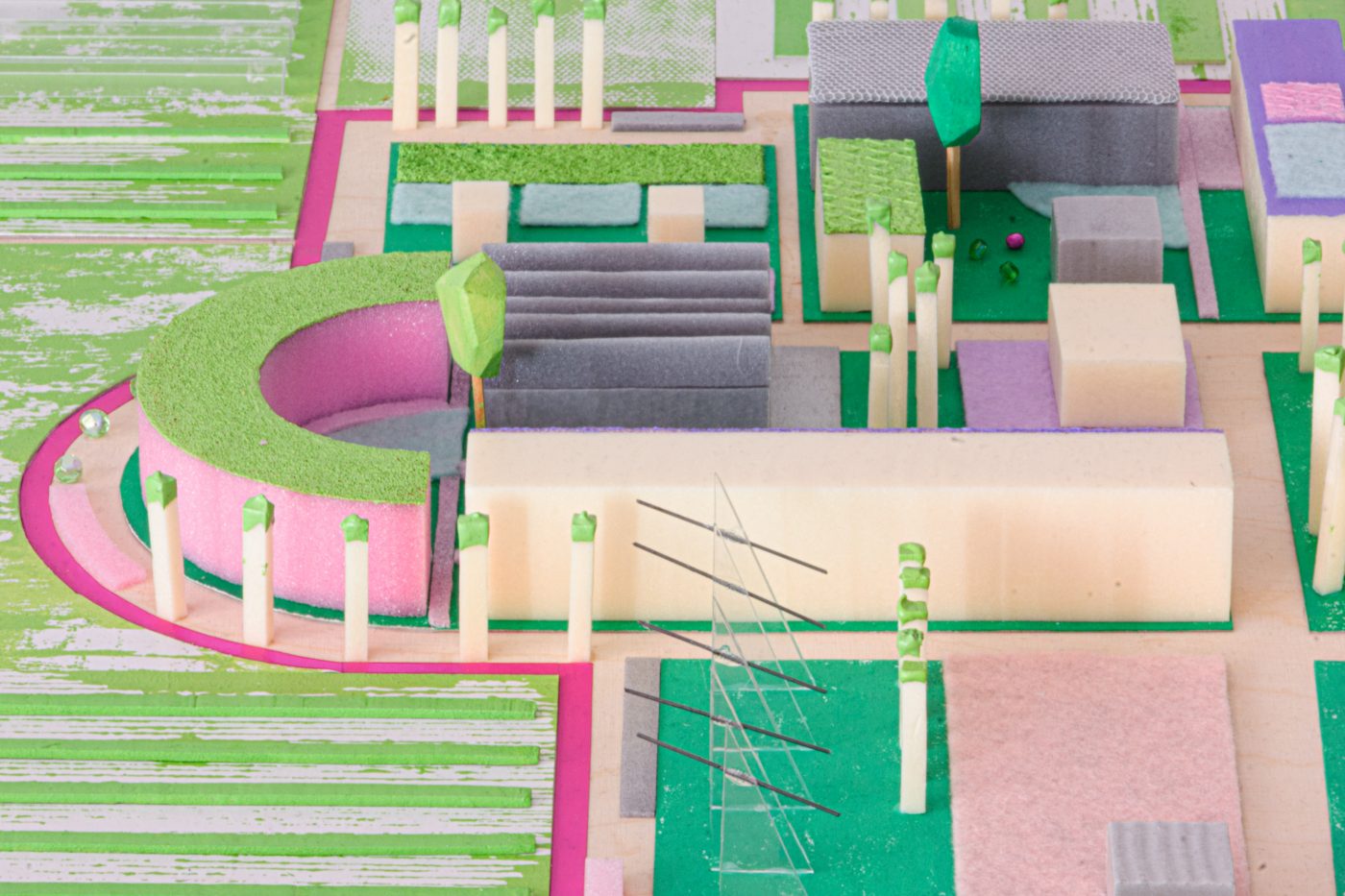

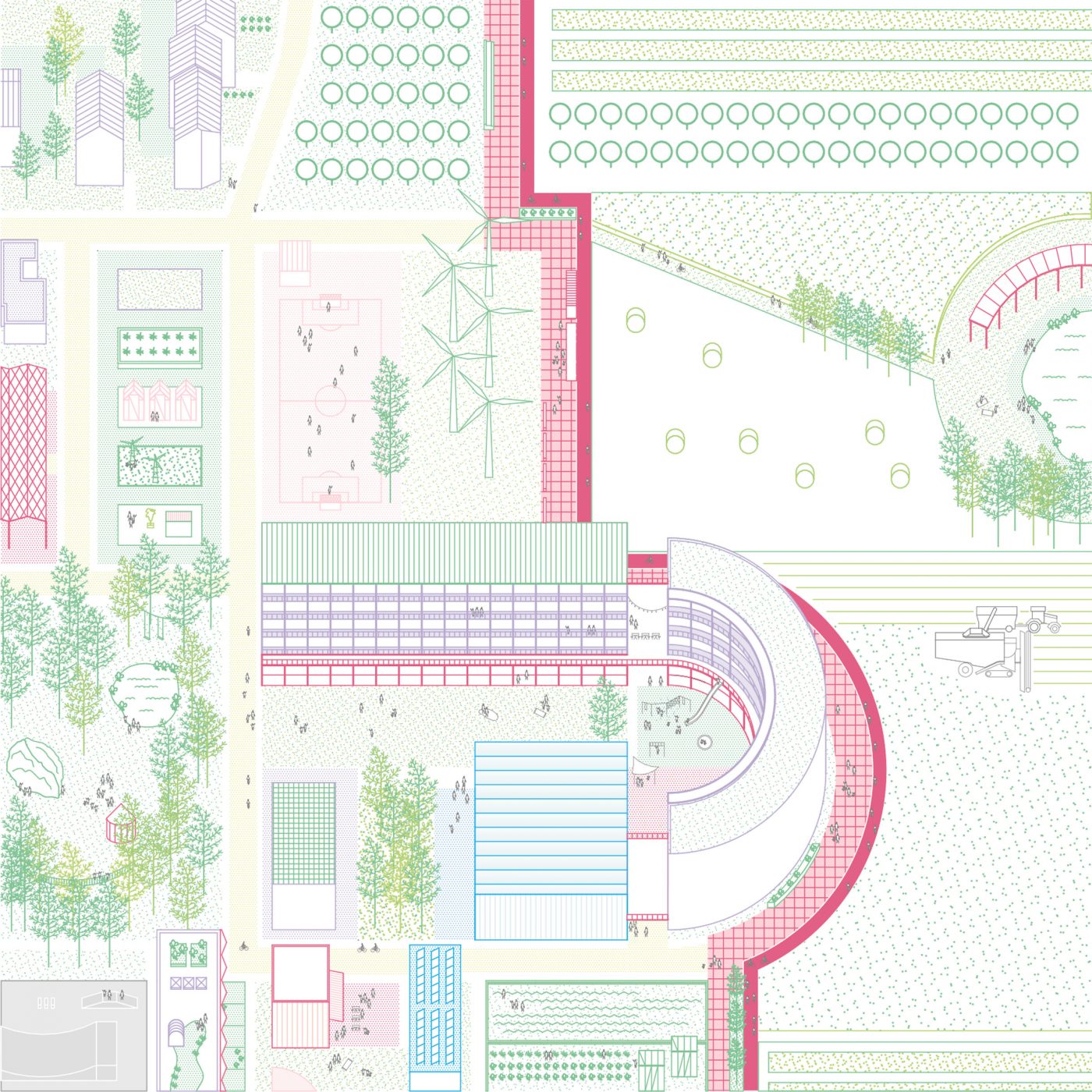

Muster und Inseln. Viviana Merz, Viktor Metz, Jana Nolting

Stadt und Land befinden sich im stetigen Veränderungsprozess. In den letzen Jahrzehnten haben sich vermehrt monofunktionale und unstrukturierte Ortschaften in den unbebauten Raum ausgebreitet. Dies betrifft die Städte und Dörfer in gleichen Maßen. Vielfältige Ursachen wie hohe Bodenpreise, räumlichen Trennung von Funktionen oder die Expansion des Automobils haben die Zersiedlung stark gefördert. Die Kulturlandschaft wird vom Siedlungsrand verdrängt und zunehmend durch Bebauung und Versiegelung zerstört. Zusätzlich gilt der Siedlungsrand als Resterampe mit geringen räumlichen Qualitäten.

Das Konzept sieht eine Umgestaltung der Siedlungsränder vor. Der Übergang zwischen Siedlungsfläche und Kulturlandschaft wird mit dem aus der Landwirtschaftsökologie entlehnten Begriff des „Ökotons“ neu bewertet. Innerhalb des Ökotons soll die Siedlungsfläche wirtschaftlich ausgenutzt werden und mit besonderen ortsspezifischen Qualitäten eine Alternative zum urbanen Kern bilden. Die weitere Zersiedlung soll durch präzise städtebauliche Interventionen beendet werden, ohne Stadt und Land voneinander zu trennen.

Lehrteam

Prof. Dr. Martina Baum,

Harry Leuter

Ksenija Zujeva

Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen

Prof. Dr. Martina Baum,