EXROTAG

Entwürfe

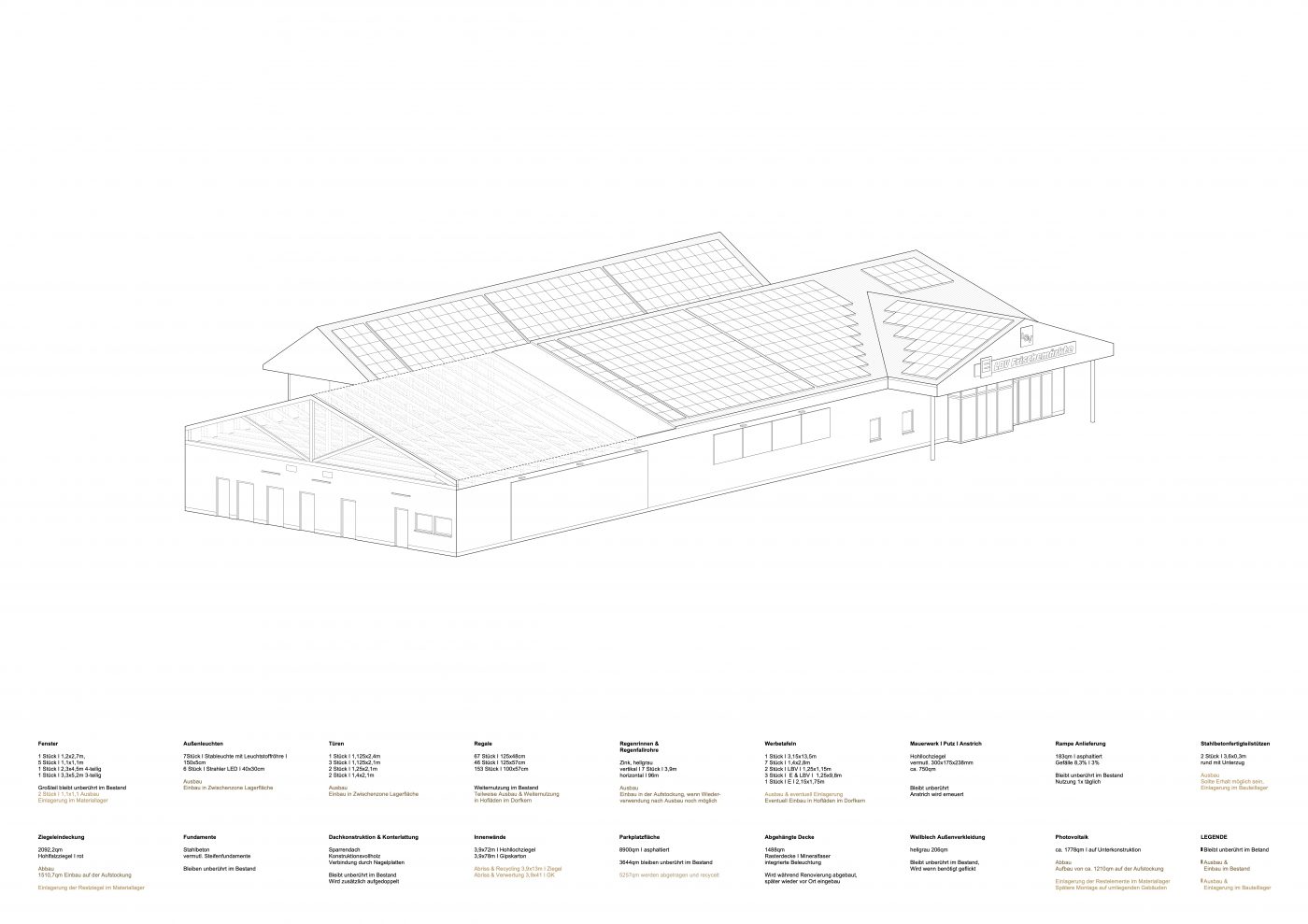

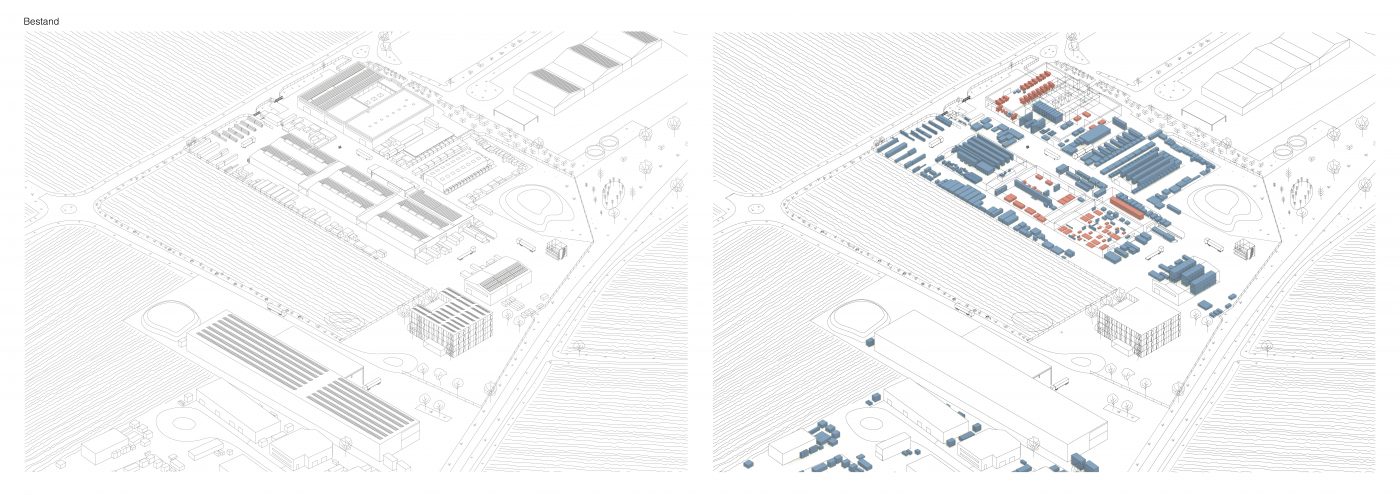

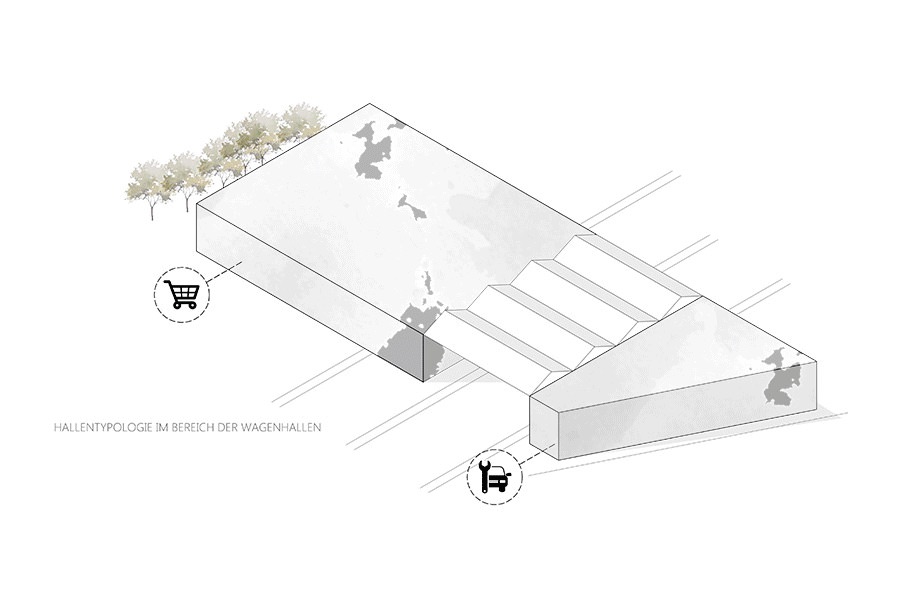

Die Tabakfabrik

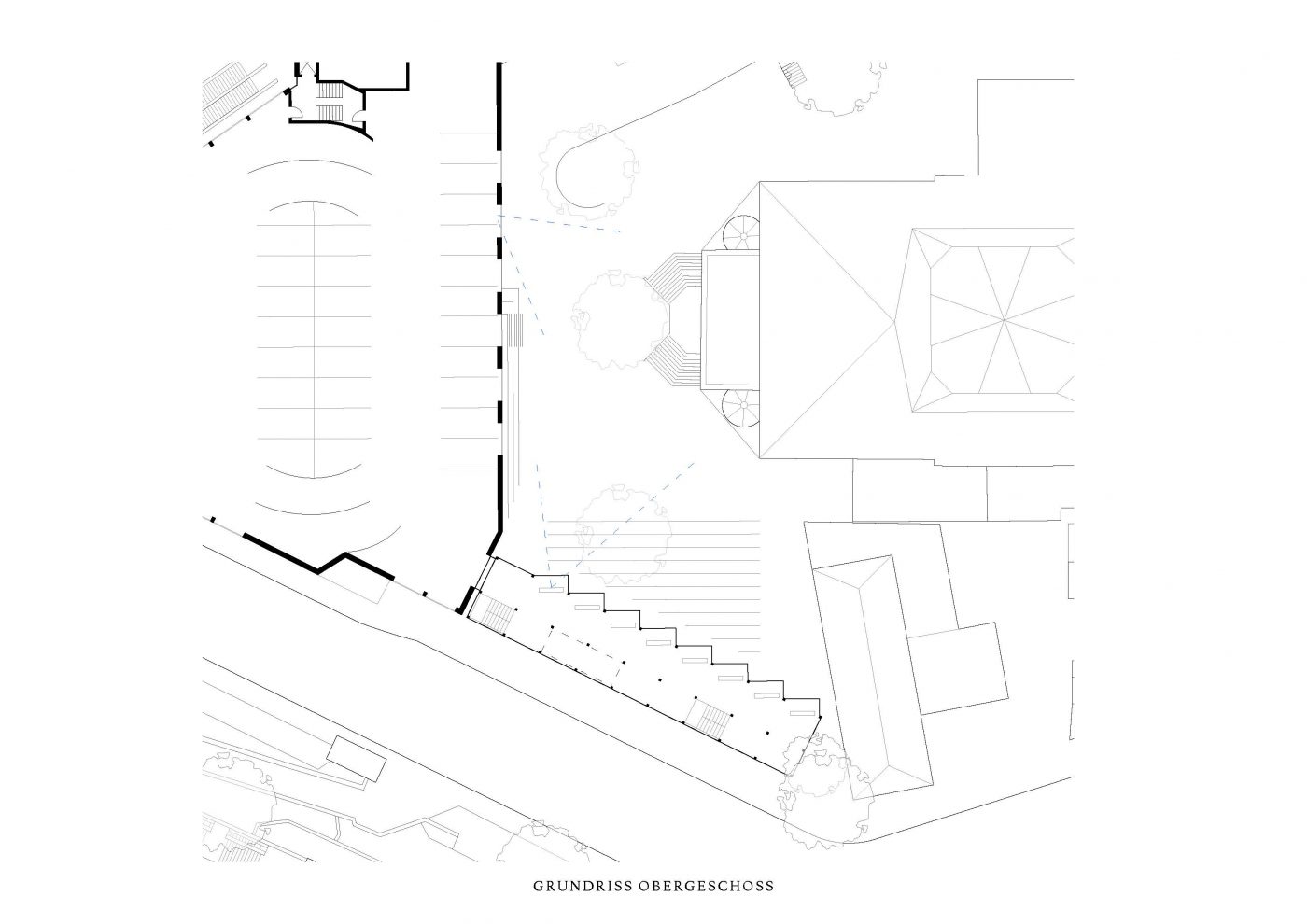

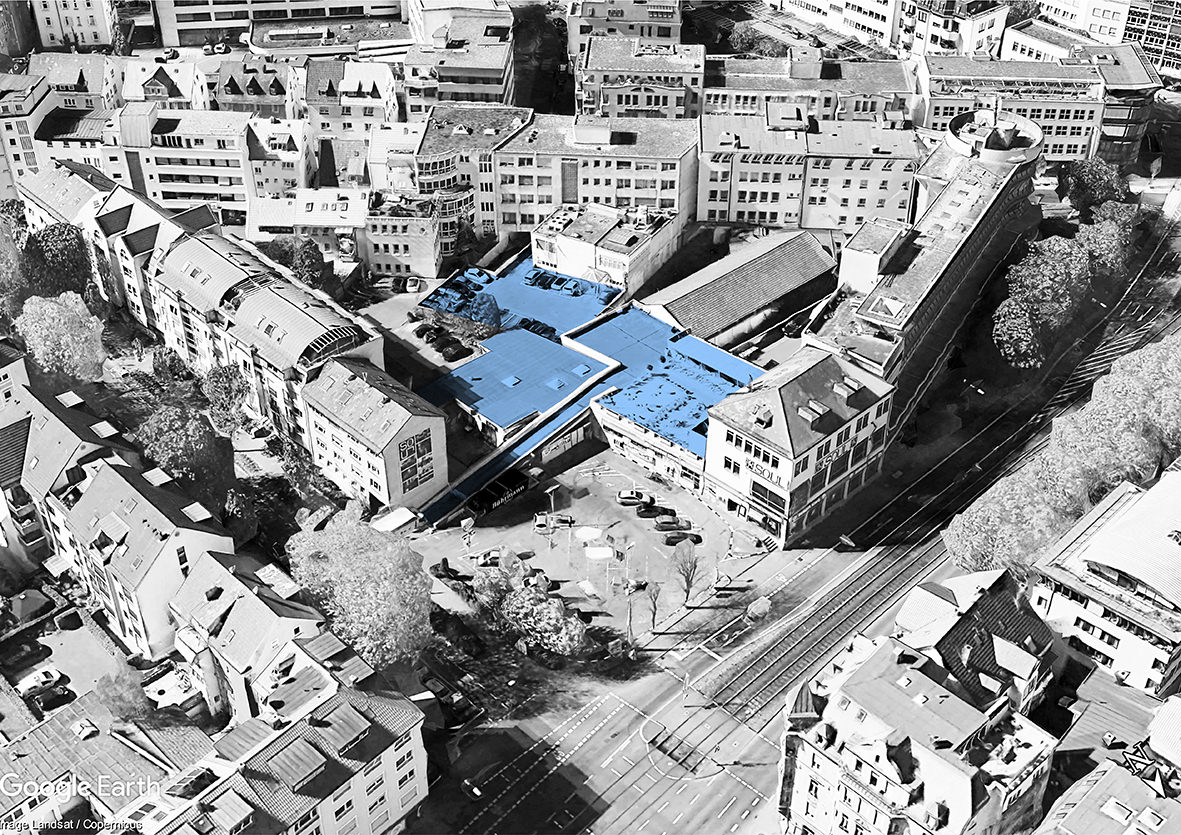

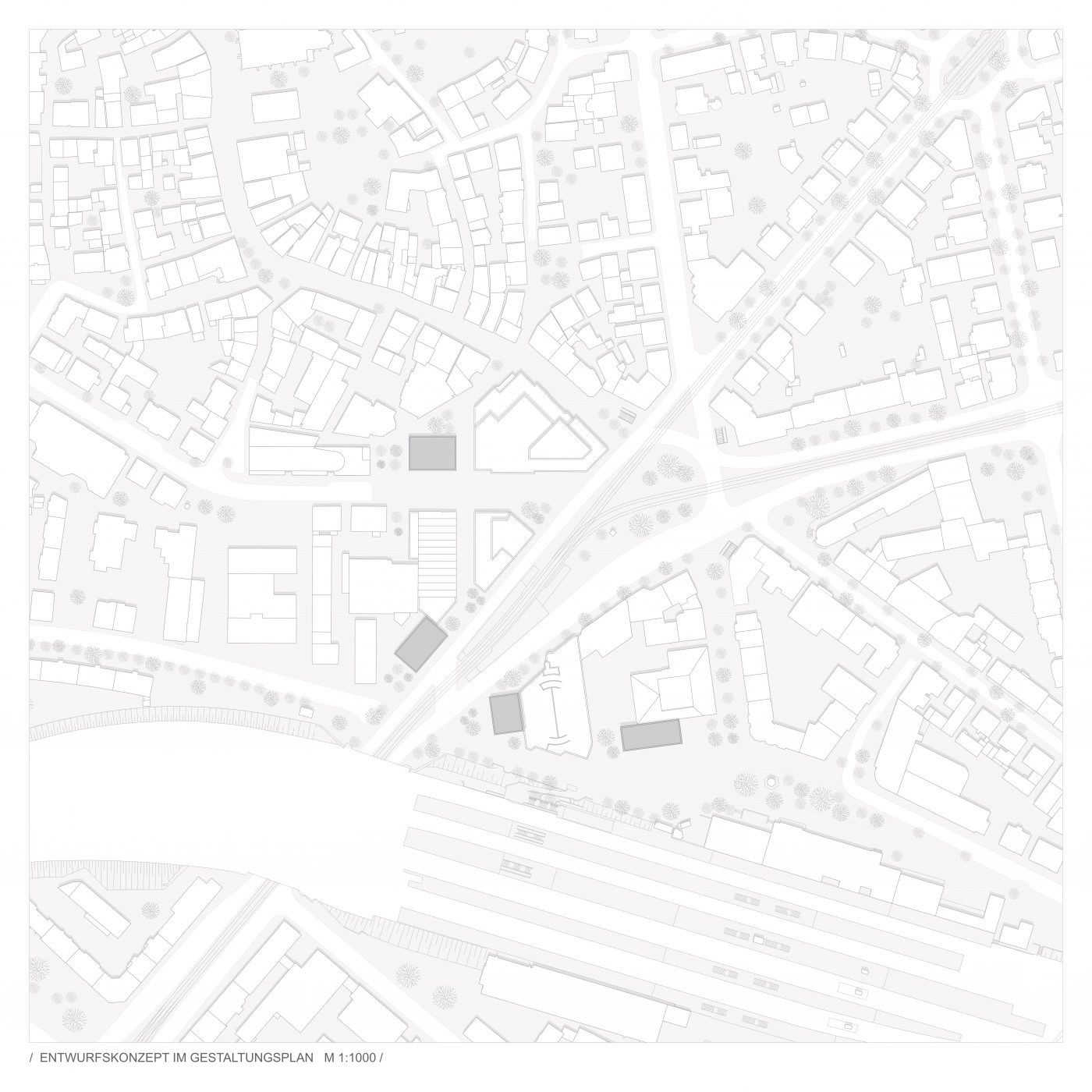

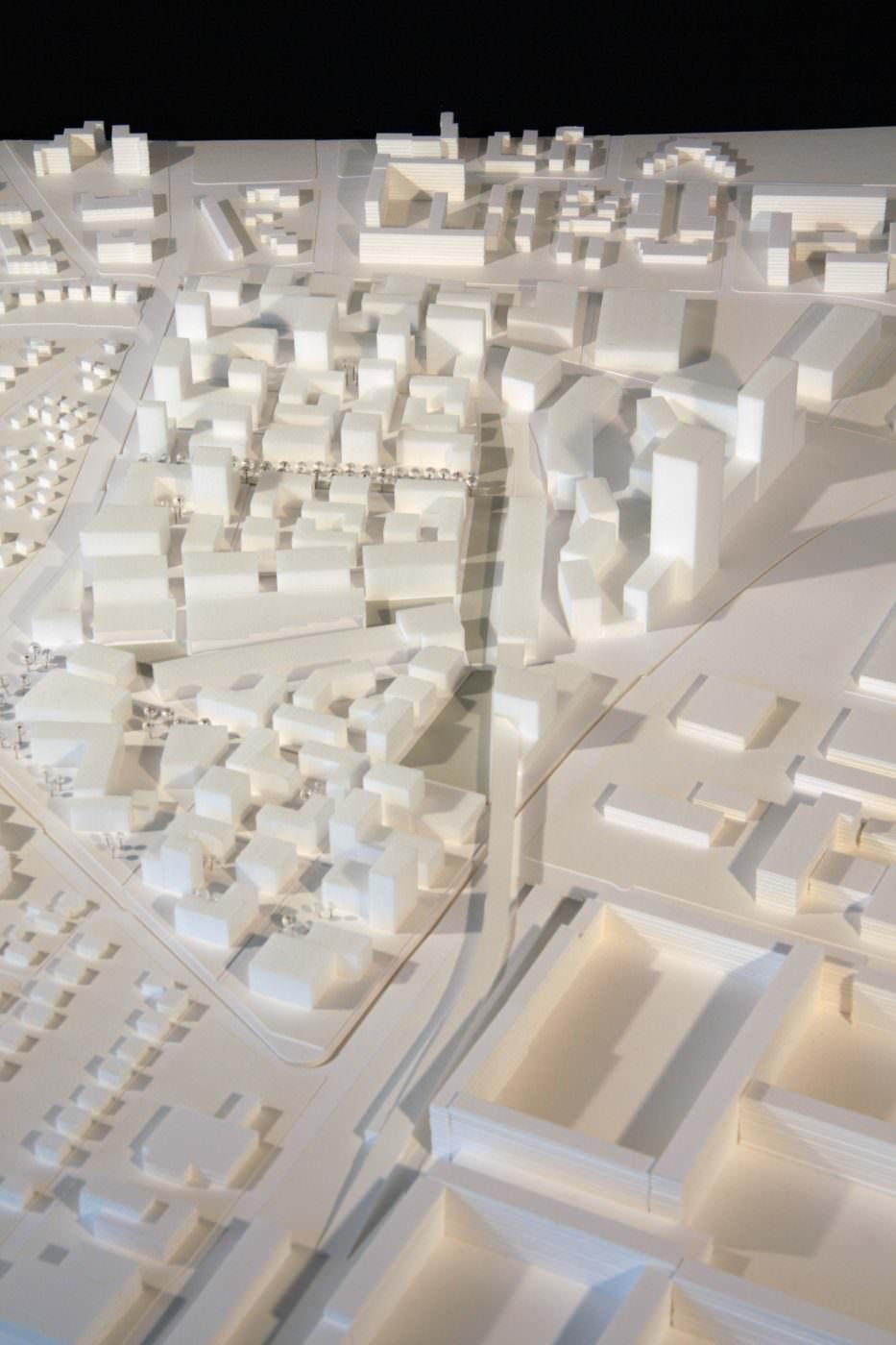

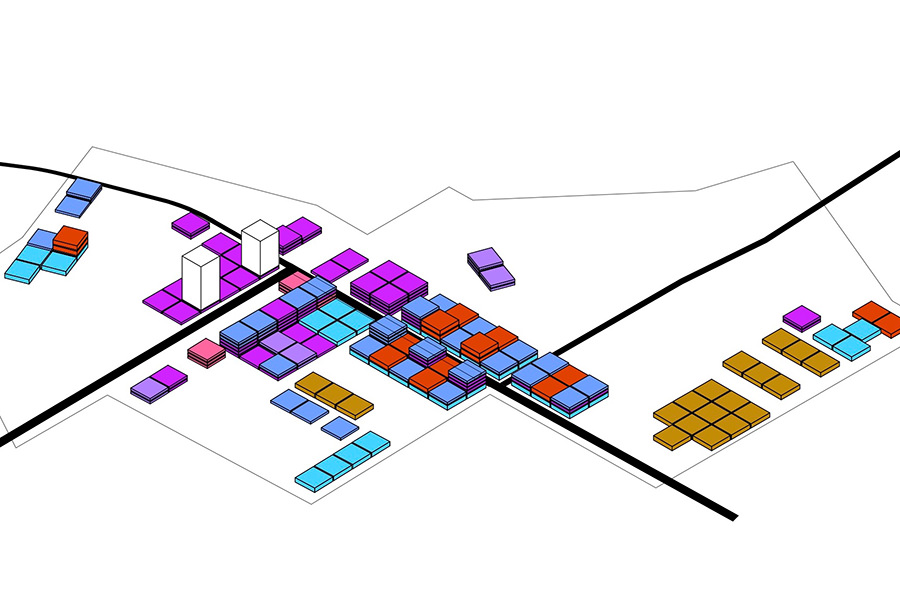

Im Südwesten von Karlsruhe zwischen Daxlanden,Oberreut, Rheinstetten, Beiertheim-Bulach, der Süd-weststadt,Weststadt und Mühlburg liegt der 1668 gegründete und 1909 in Karlsruhe eingemeindete Stadtteil Grünwinkel. Der stark gewachsene Stadtteil teilt sich heute in Alt-Grünwinkel, Hardecksiedlung,Albsiedlung und die Alte sowie Neue Heidenstückersiedlung. Eine heterogene Nutzungsmischung ausWohnen, Kultur und Gewerbe kennzeichnen den Ort. In unmittelbarer Nähe zum Westbahnhof zwischen Zeppelinstraße im Norden, Hardeckstraße im Osten, Stulzstraße im Süden und dem Areal des Briefverteilzentrums der Deutschen Post im Westen befindet sich

im Gewerbegebiet Grünwinkel das rund drei Hektargroße Areal der Alten Tabakfabrik (ROTAG). Das Areal

ist gekennzeichnet durch ein Konglomerat an unterschiedlichen Gebäuden, die zwischen 1910 und 1999 erbaut wurden. Der Zustand der Gebäude ist bemerkenswert „original“, was jedoch auch bedeutet, dass hier seit Jahren keine Unterhalt getätigt wurde. 1910 bis 1911 erbaute die 1838 gegründete Firma Billing & Zoller AG für Bau- und Kunsttischlerei auf dem Grundstück ihr neues Firmenareal. Für die Herstellung von Fensterrahmen, Bau- und Kunsttischlerarbeiten, Möbeln und Beschlägen wurden nach Plänen des Karlsruher Architekten Bernhard Josef Braun ein Fabrikgebäude mit markanter Sheddachhalle, die als Beitrag der architektonischen Moderne des 20. Jahrhunderts gezählt werden kann, sowie ein zweigeschossiges historisierendes Verwaltungsgebäude mit Wohnungen (Direktorenvilla) errichtet. Diese beiden Bauwerke stehen heute unter Denkmalschutz. Durch den Ersten Weltkrieg verzeichnete Billing & Zoller große wirtschaftliche Einbußen, Aufträge mussten zurückgestellt werden und die Bauindustrie ging weitgehend zurück. Ab 1933 wurde das Areal durch die Rohtabakvergärungs- A.G. (ROTAG) zur Einlagerung und weiteren Verarbeitung von Rohtabak genutzt. Nach verschiedenen Firmenübernahmen und Fusionen ist ROTAG des Areals erweiterte ROTAG den Gebäudebestand im Laufe der Jahre um diverse Produktions- und Lagergebäude. Das auffälligste Bauwerk davon ist eine 80 Meter lange, sechsstöckige Fermentierungshalle, die

1960 fertiggestellt wurde und den Abschluss des Areals nach Südwesten bildet. Entworfen vom Architekturbüro

Backhaus und Brosinsky, zählte die Halle damals zu den größten Bauwerken dieser Art in Karlsruhe. Nach

Südosten wurde 1999 noch eine Leichtbauhalle an das Fabrikgebäude angebaut. Die Produktion in Grünwinkel wurde 2018 eingestellt und konnte Mitte 2019 von der städtische Tochtergesellschaft Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG erworben werden.

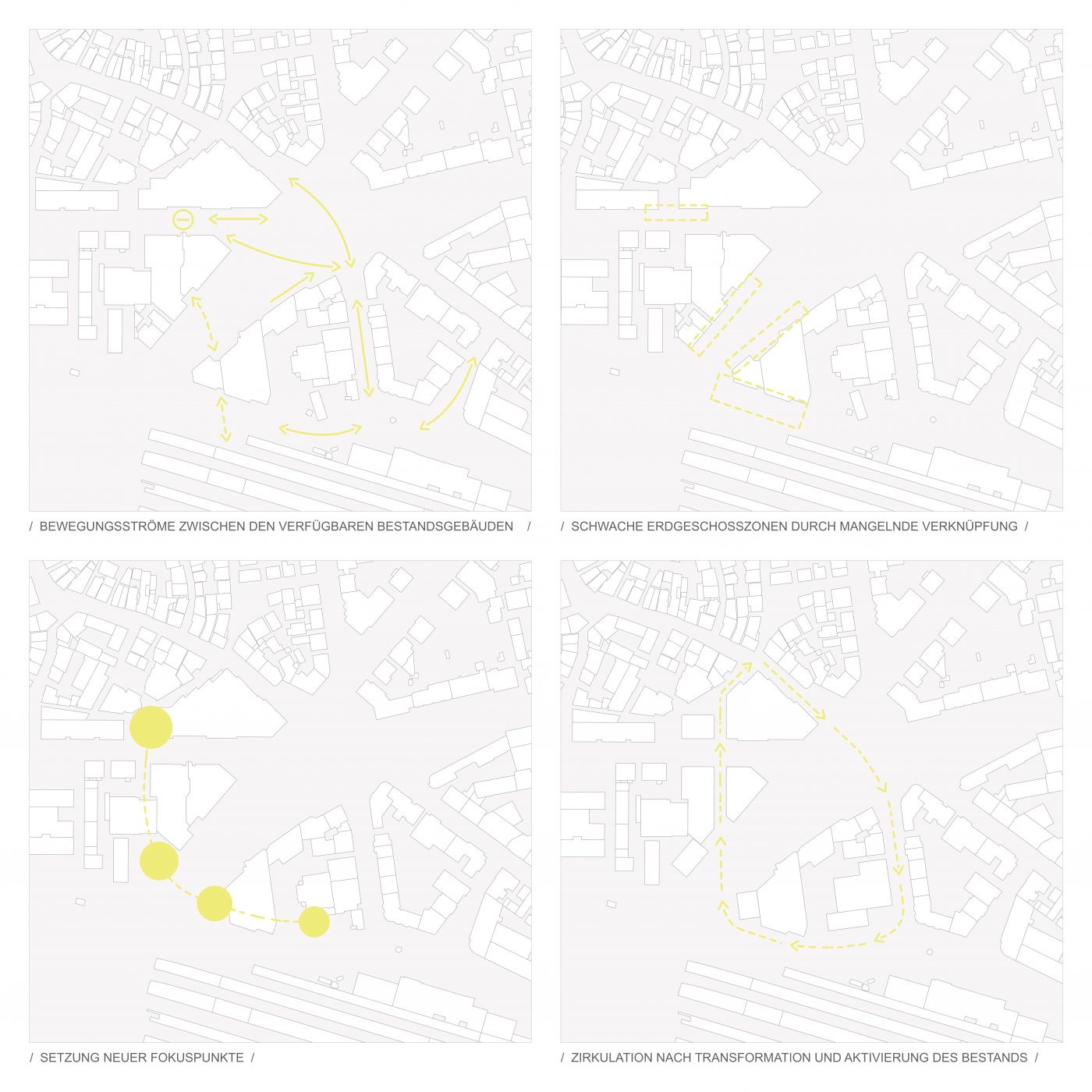

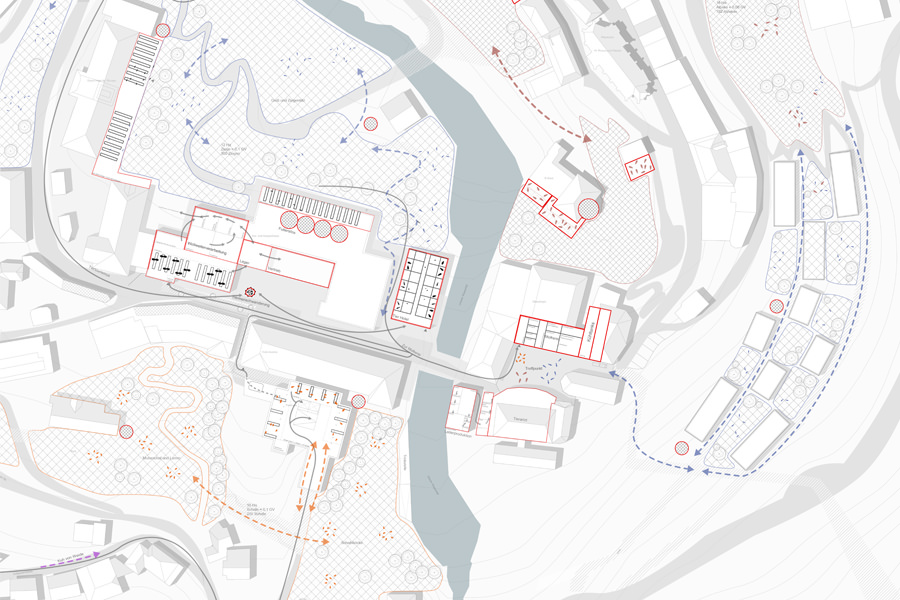

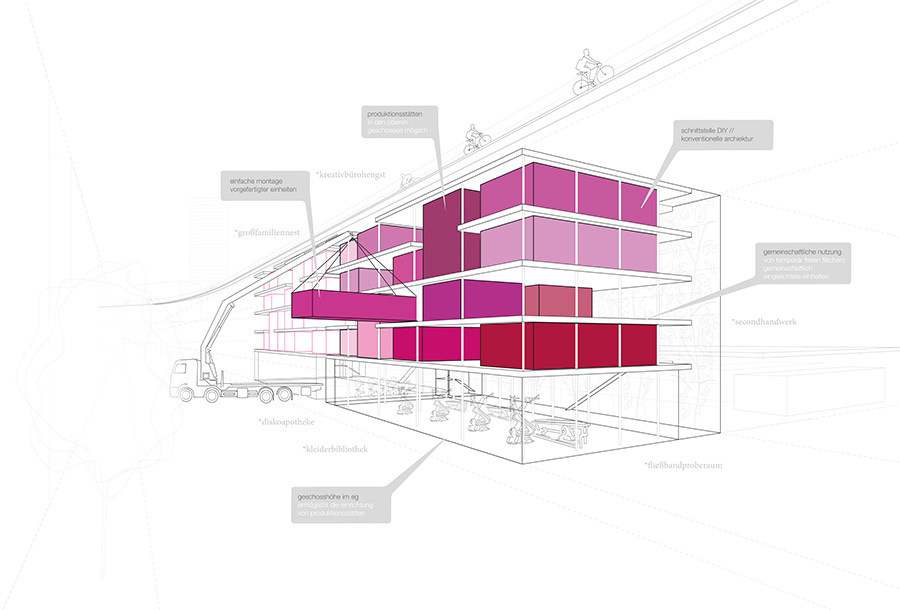

Der kleinstmögliche Eingriff

Unter dem Aspekt des kleinstmöglichen Eingriffs

soll der öffentliche Raum sukzessive aufgewertet und

die Belebung des Gewerbegebiets unter Beachtung der

Anforderung der geplanten Nutzungen vorangetrieben

und, wo möglich, nachverdichtet werden. Mit einer

verkehrlichen Neuordnung und dadruch mögliche

Flächenentsiegelung können ökologische Korridore

und Durchgrünung des Gebiets erreicht werden. Eine

besondere Bedeutung kommt der Aufwertung des

Westbahnhof- Areals und der Schaffung einer neuen

Quartiersmitte zu.

Die neuen Orte sind unter den Gesichtspunkten der

Kohabitation, des Wassermanagements, der Energie-

gewinnung und der Anpassung des Klimas entstehen.

Die Sanierungsziele sind als Grundlage der Entwurfs-

arbeit zu betrachten und kontinuierlich zu überprüfen.

Es sollen Projekte entstehen, welche umsetzbar und

realisierbar sein können.

Lehrteam SuE

Prof. Dr. Martina Baum

Vertr. Prof. Markus Vogl

Julia Berger

Nicole Ottmann

Lehrteam IBK

Prof. Jens Ludloff

Patrick Sander

Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen

Prof. Dr. Martina Baum

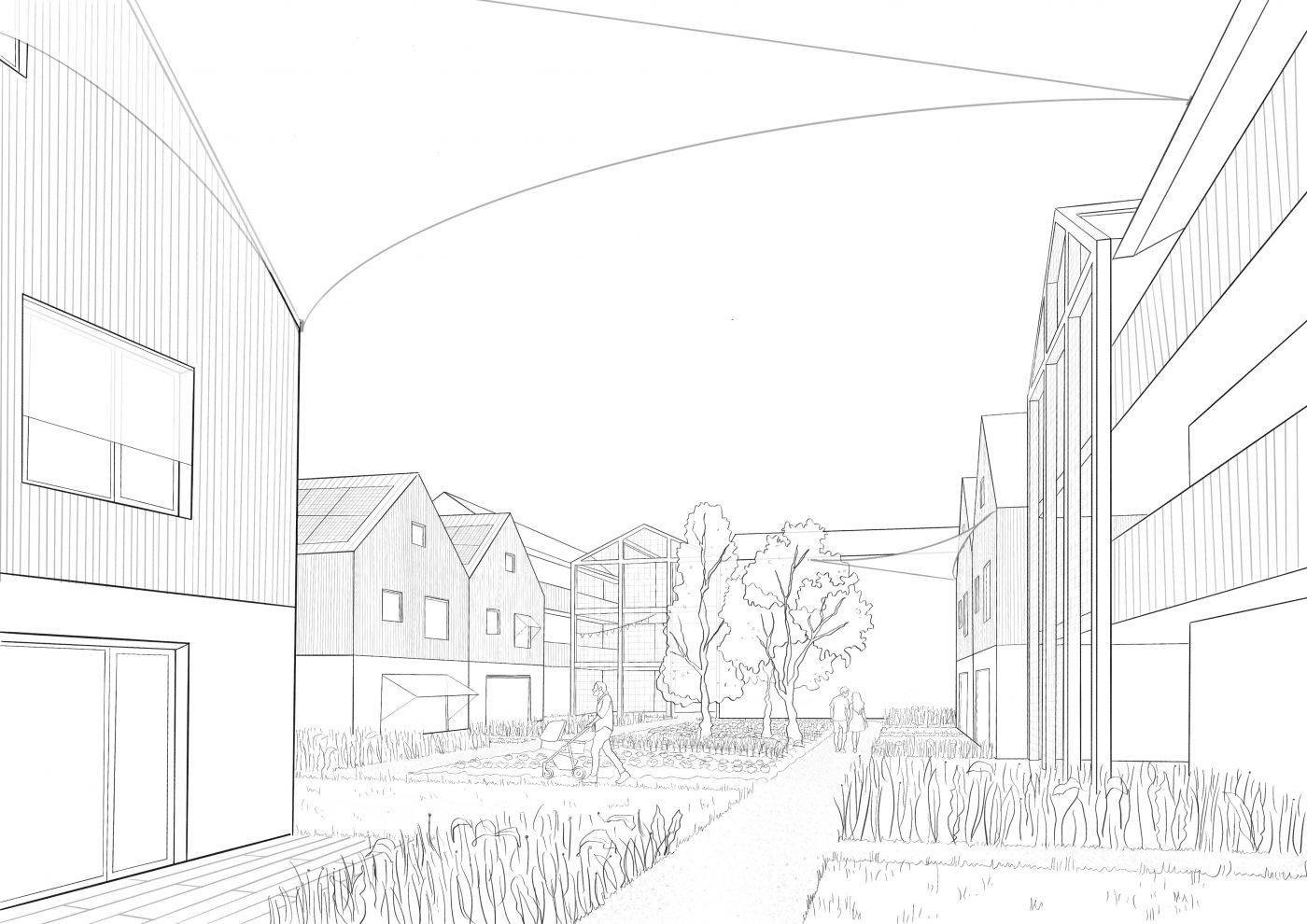

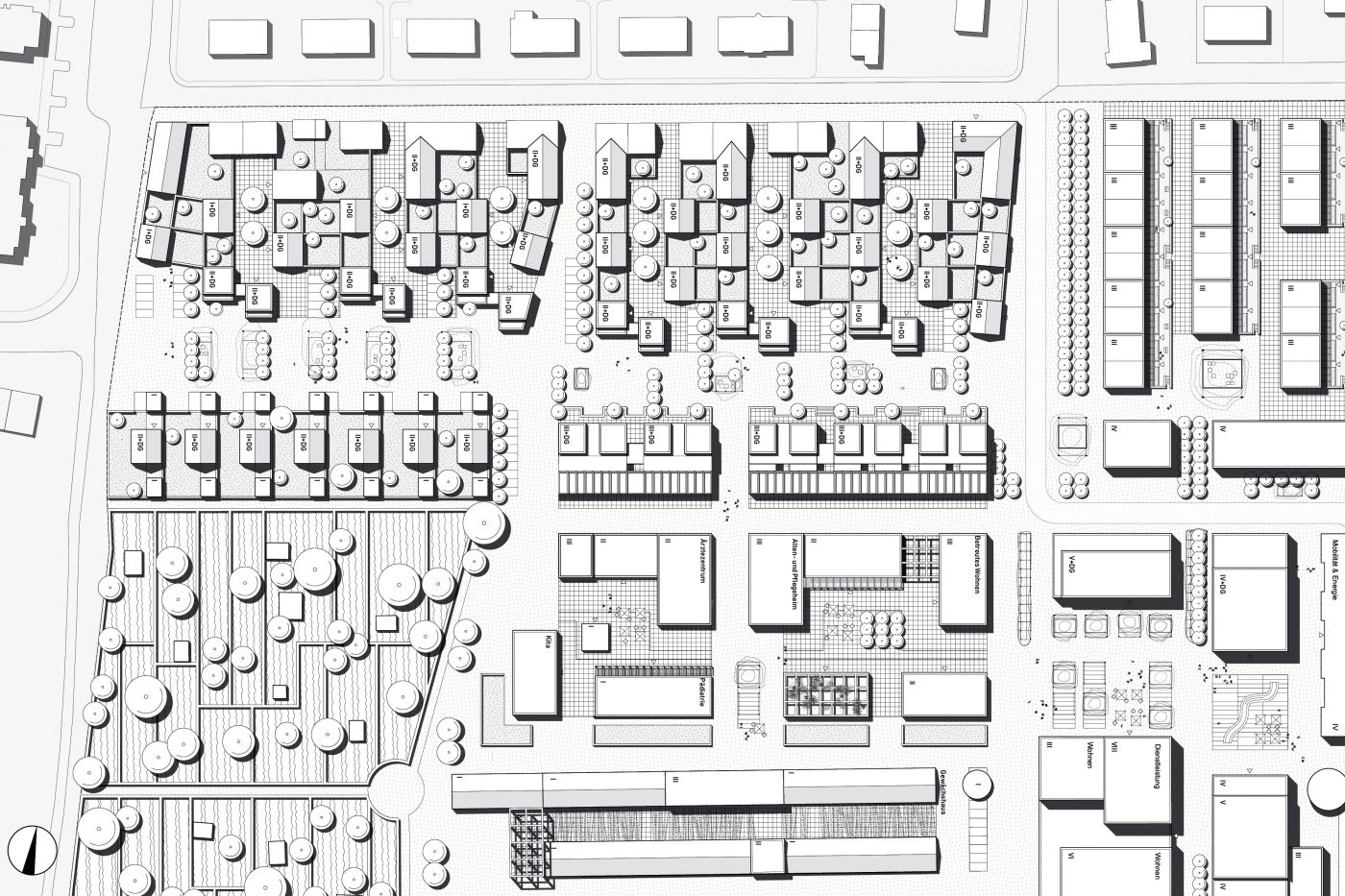

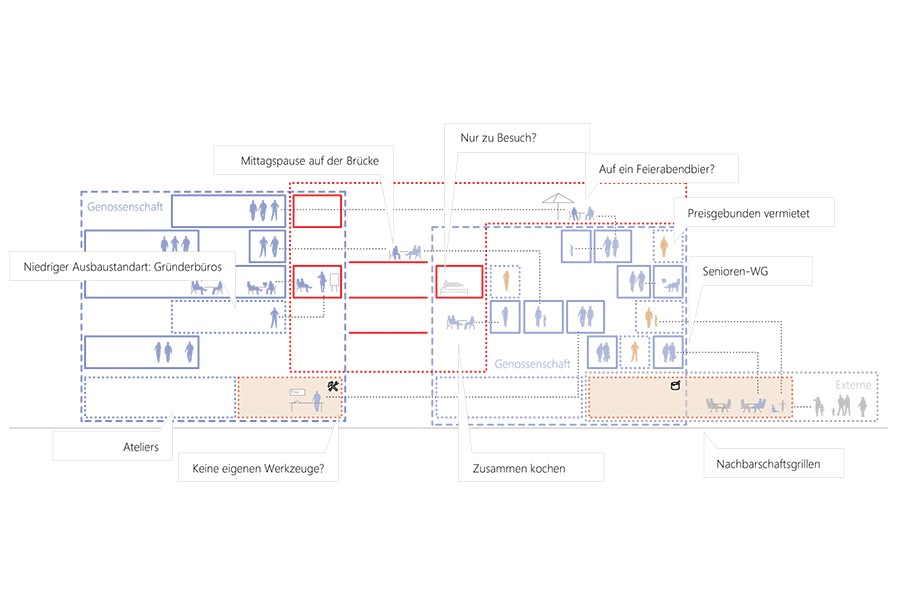

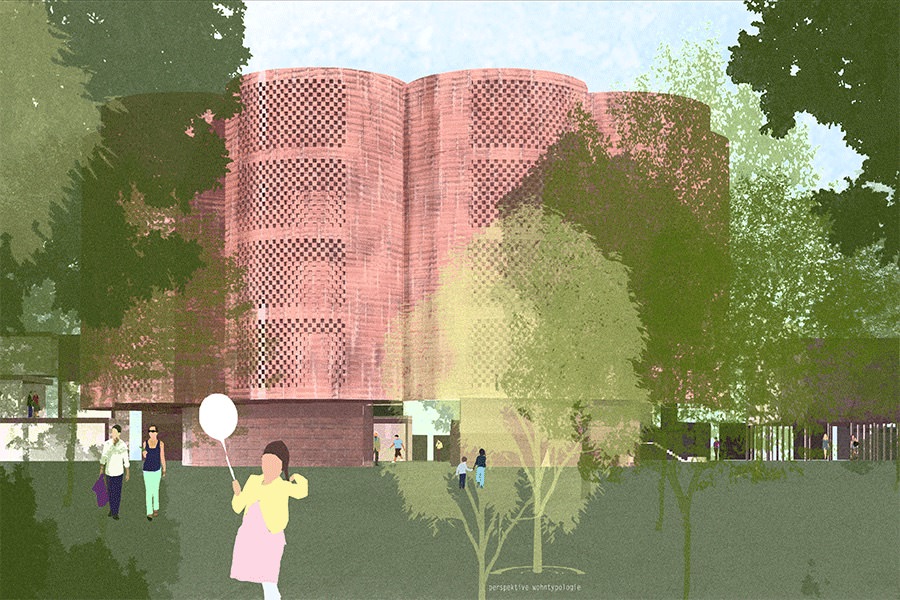

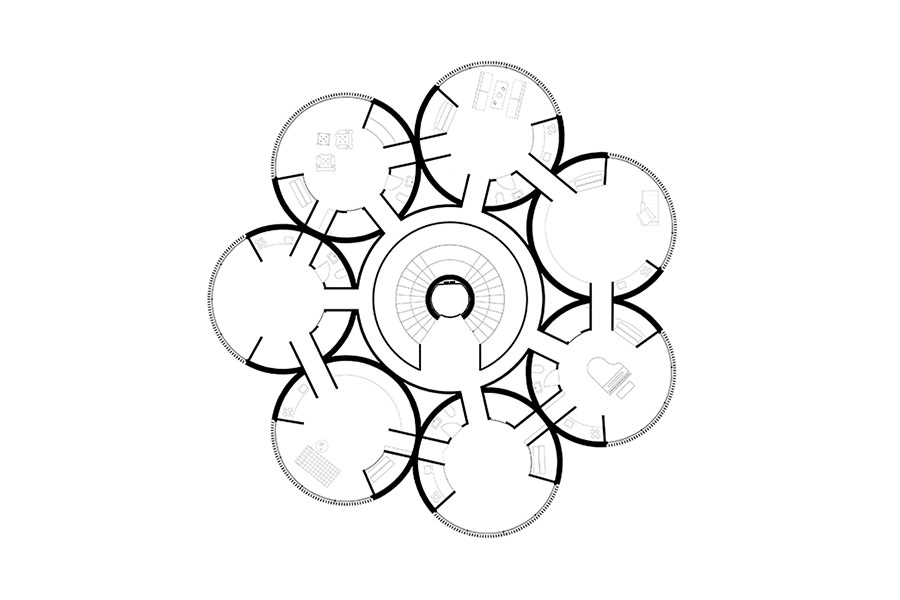

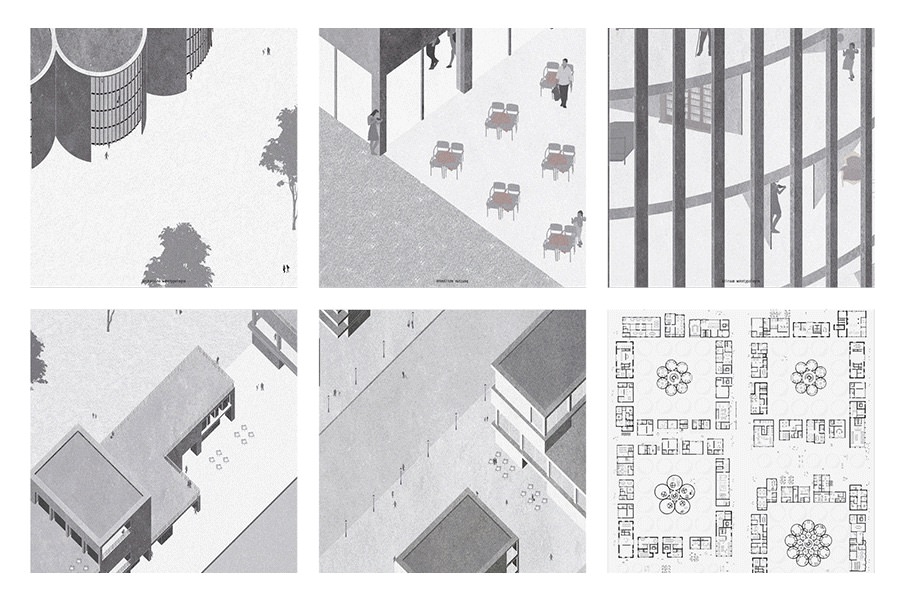

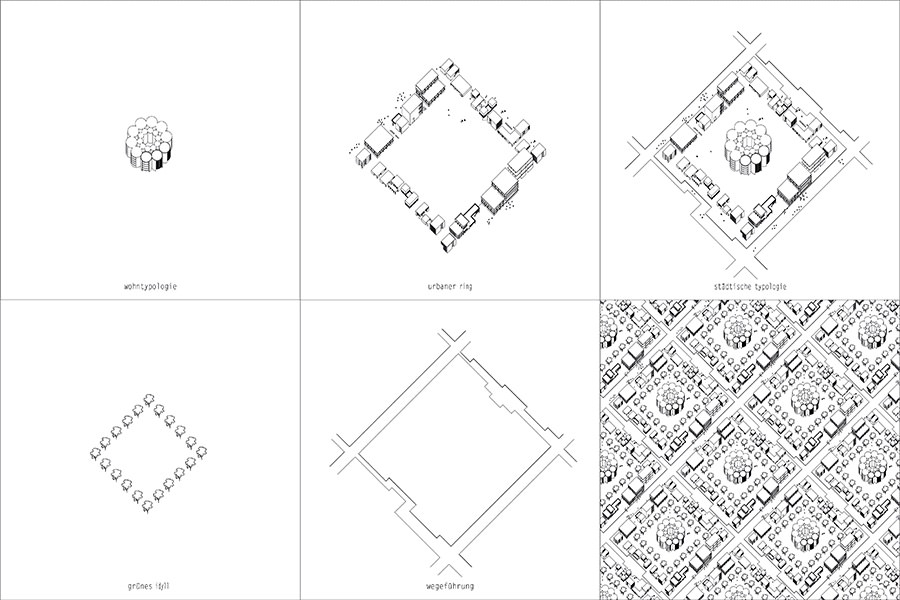

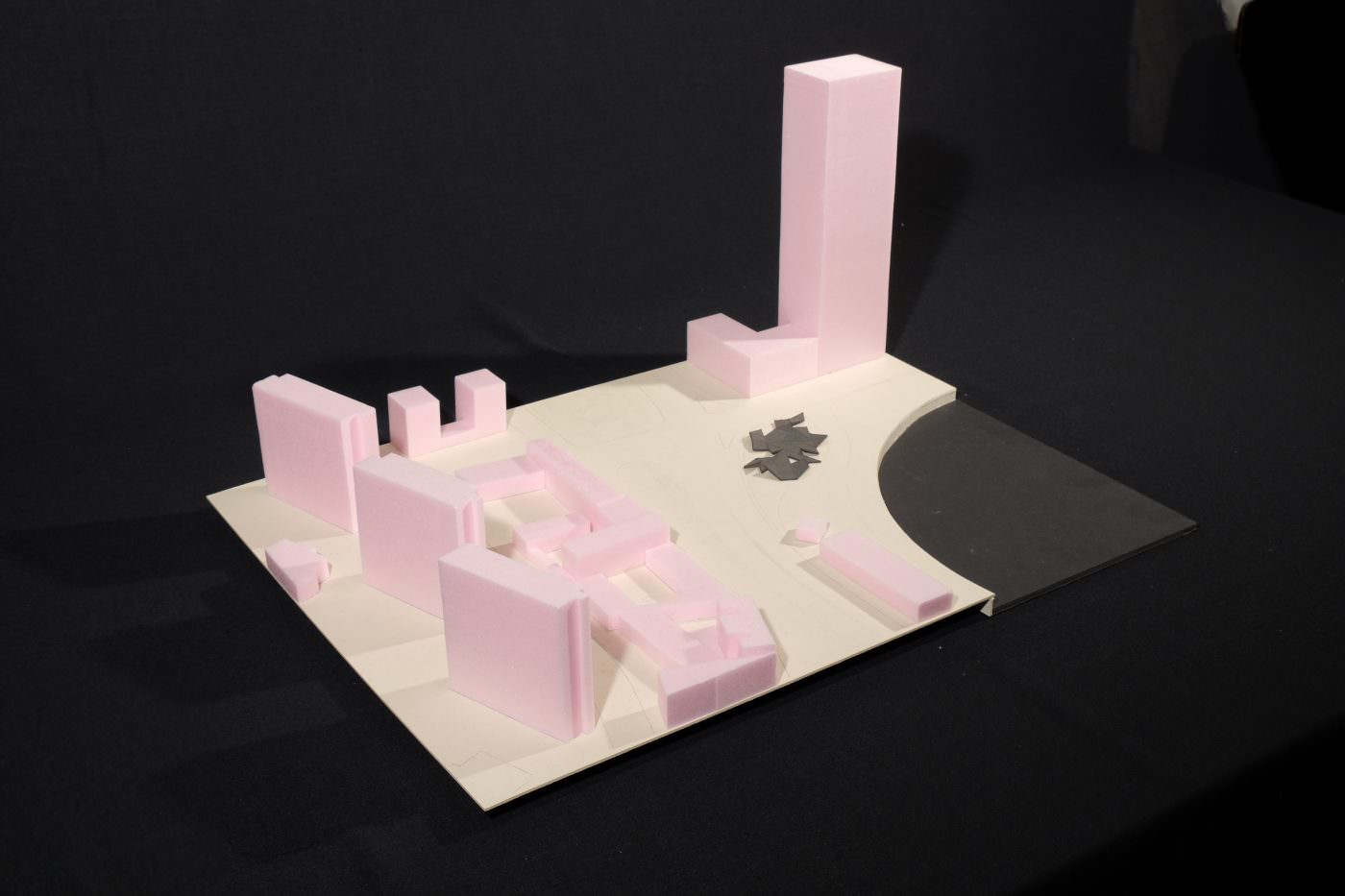

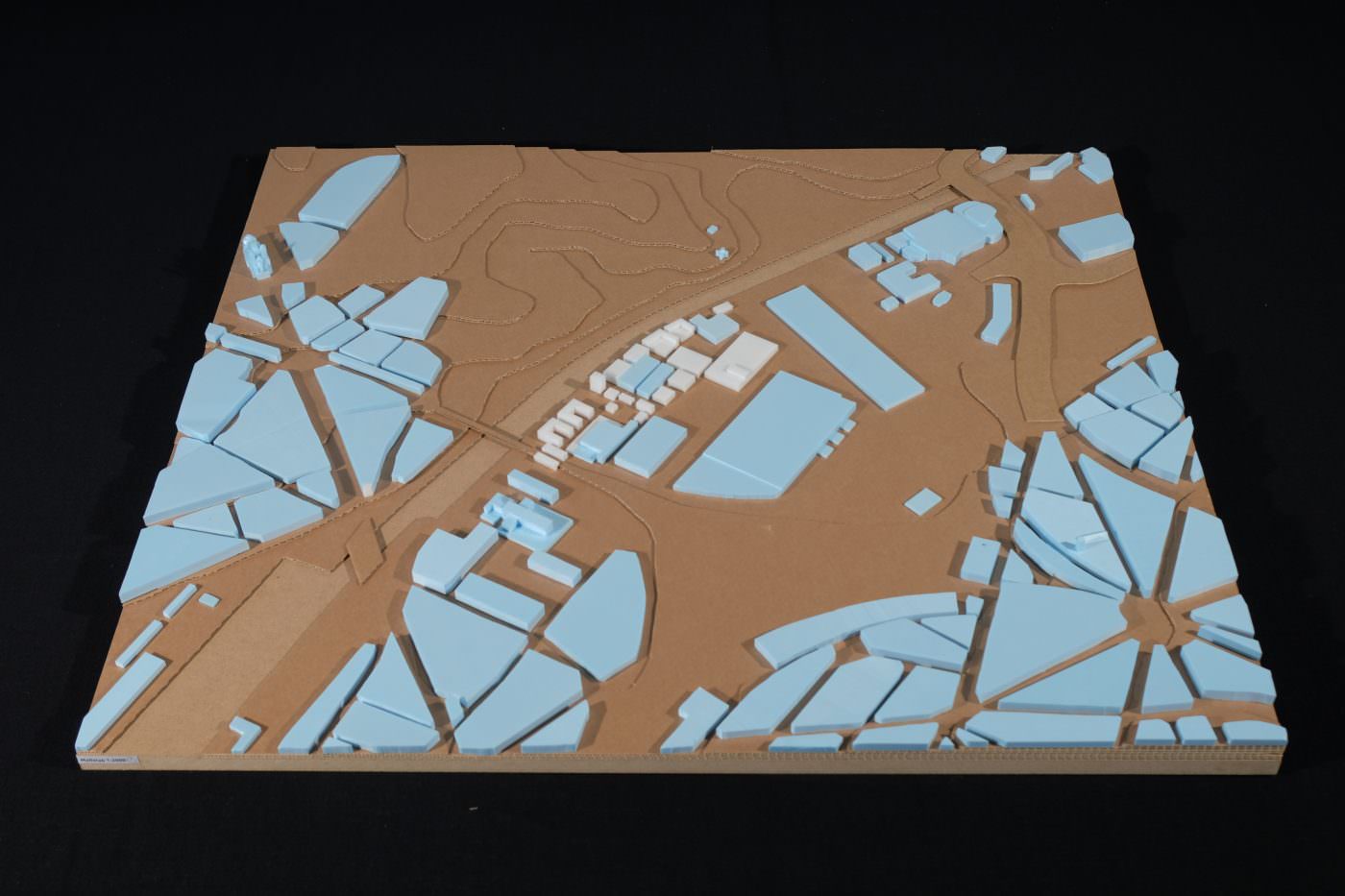

Wohnkomplex Zukunft

Entwürfe

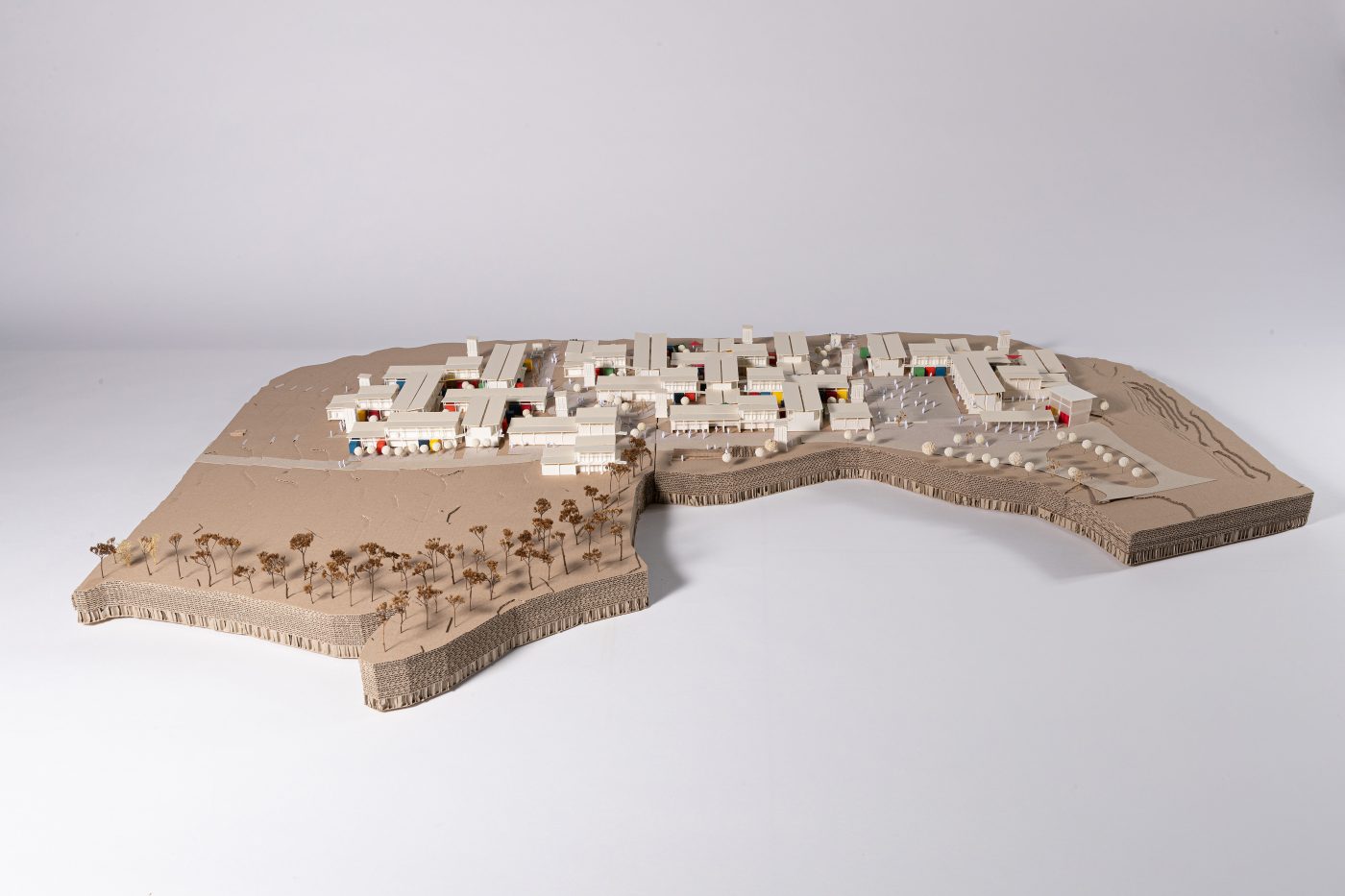

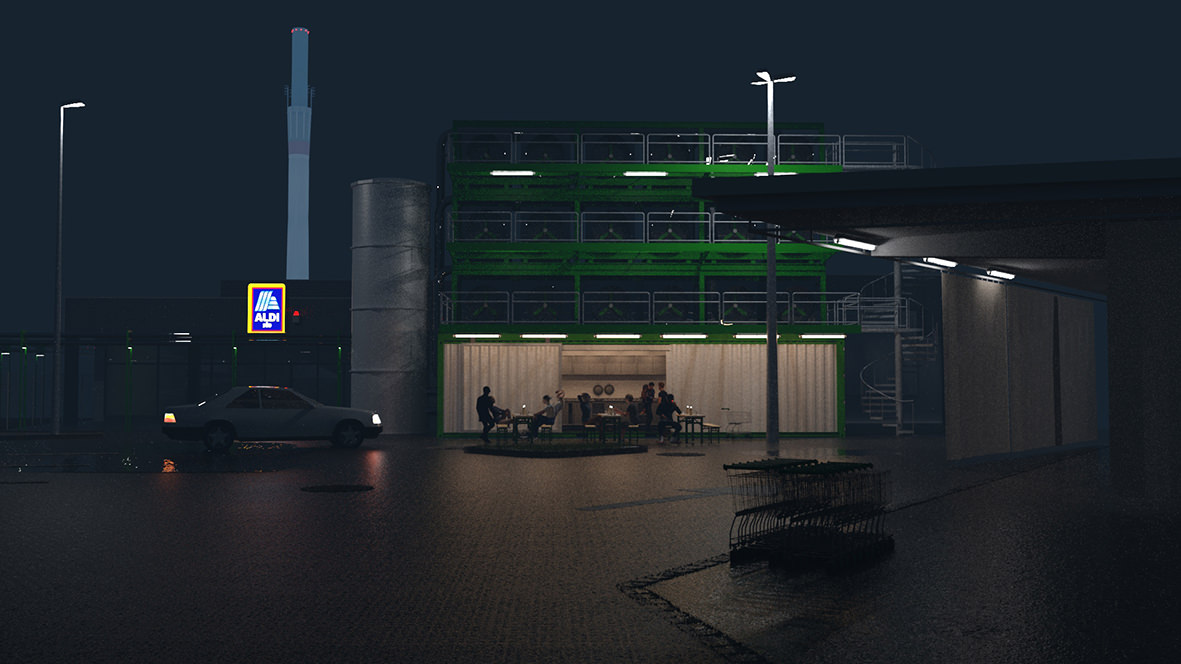

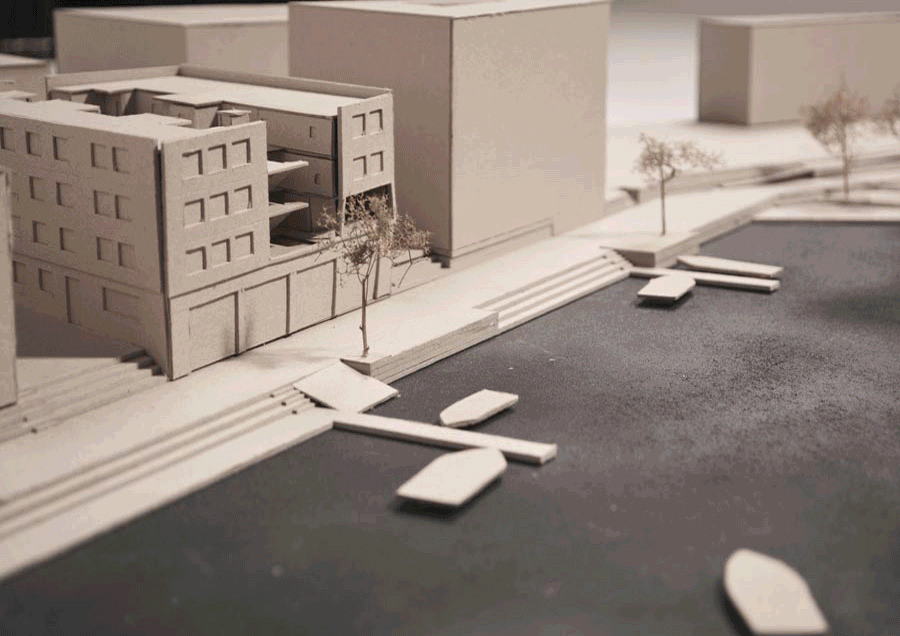

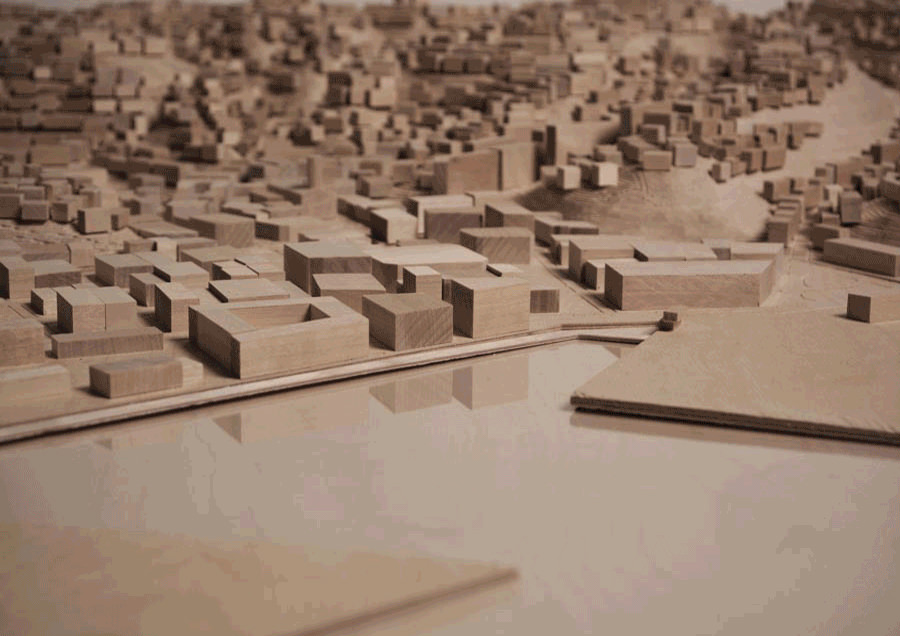

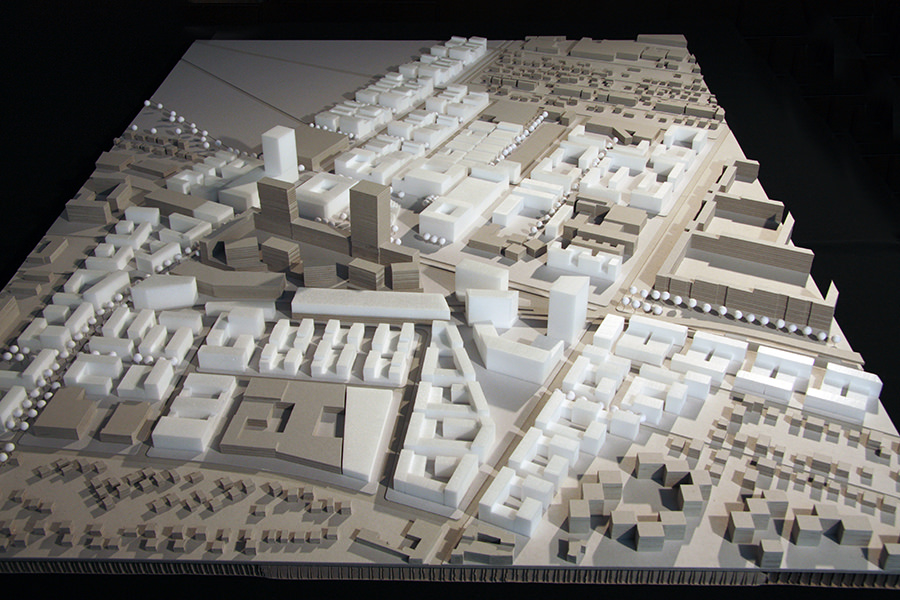

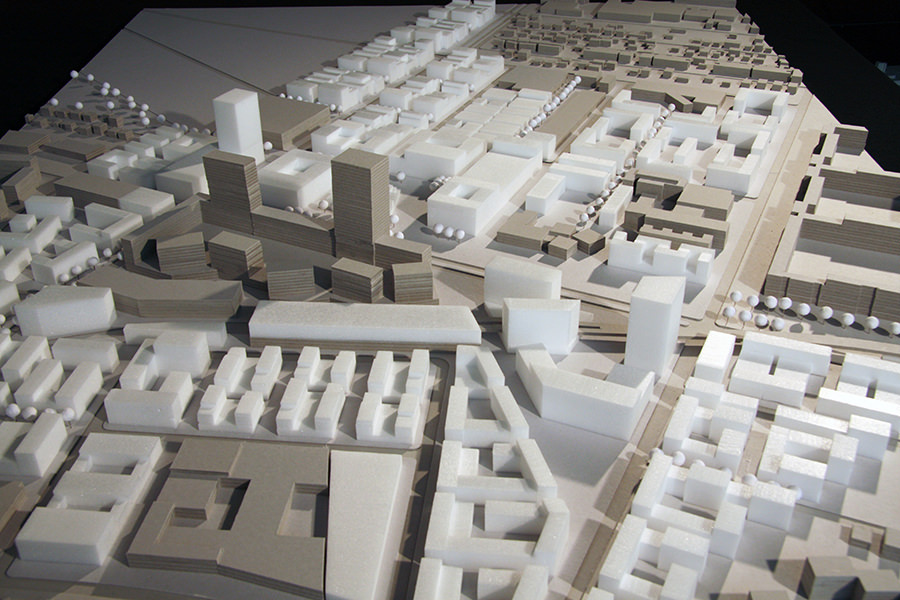

Die Stadt Schwedt im Nordosten Brandenburgs, erlangte durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine europaweit große Aufmerksamkeit. Seit 1963 versorgt die Erdölpipeline Druschba (dt.: Freundschaft) die Raffinerie des PCK (Petrolchemischen Kombinats) mit Erdöl aus Russland. Eine großangelegte städtebauliche Entwicklung zu Zeiten der DDR ließ die Kleinstadt auf ca. 55.000 Einwohner*innen anwachsen. Nach der Wiedervereinigung konnte das PCK als eines der wenigen ostdeutschen Unternehmen bis heute erfolgreich weiterwachsen. Die Zahl der Beschäftigten sank jedoch rapide, weshalb die Stadt Schwedt die Hälfte ihrer Einwohner*innen in den 1990er Jahren verlor. In der Folge wurden die städtebaulichen Typologien der DDR schrittweise zurückgebaut und einige ehemalige Wohngebiete in Waldflächen umgewidmet. Heute steht Schwedt erneut vor großen Herausforderungen. Der Weiterbetrieb der Raffinerie mit kasachischem Öl ist vorerst gesichert. Langfristig soll das PCK in Schwedt grünen Wasserstoff mit Wind- und Solarstrom aus der Uckermark und klimaneutrale Kraftstoffe für den Flugverkehr produzieren. Für diese Transformation werden in Schwedt schätzungsweise 2000-3000 neue Jobs im Kontext des PCK entstehen. Während im Umland von Schwedt die Bevölkerung schrumpft wird Schwedt in Zukunft womöglich wieder wachsen.

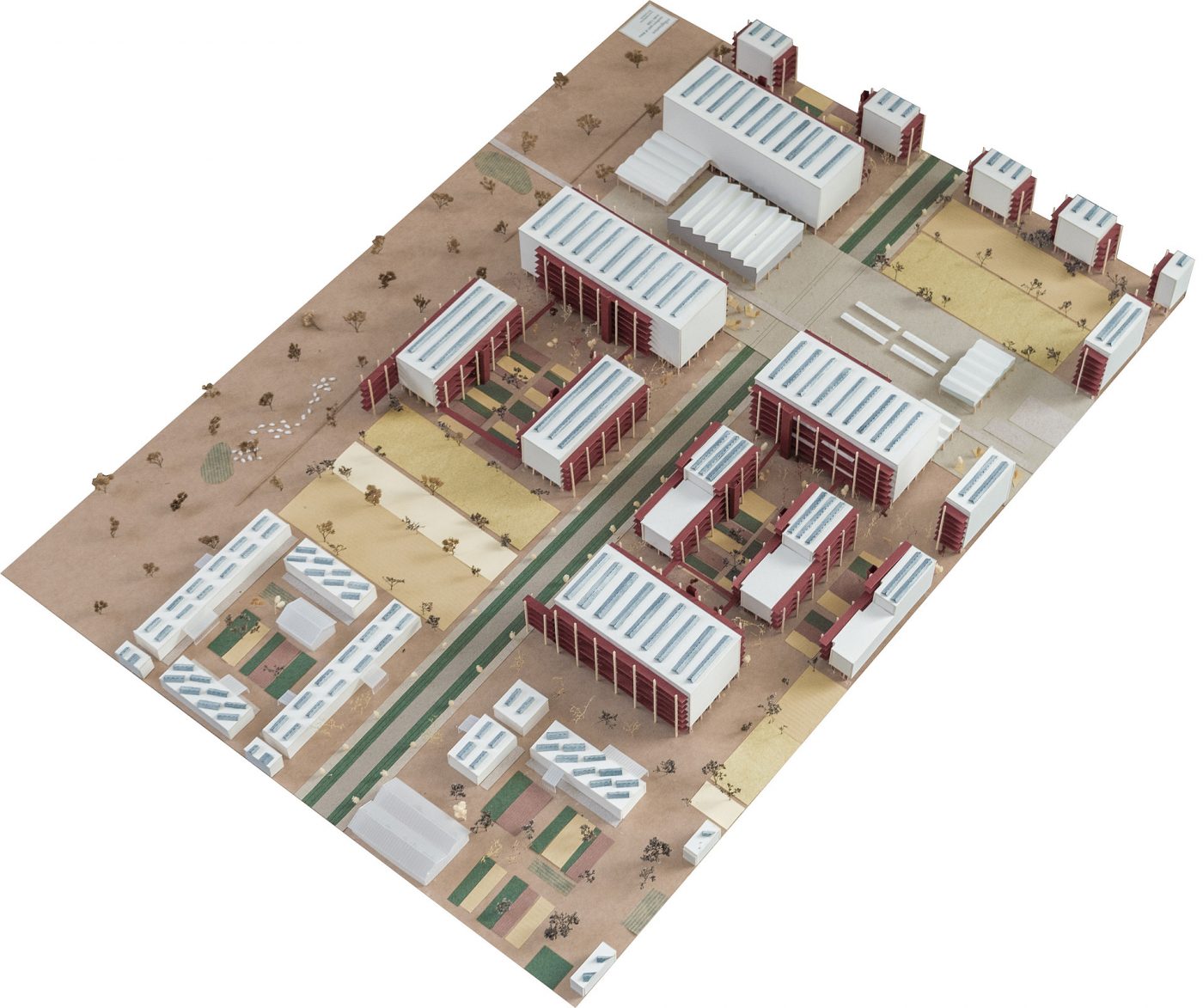

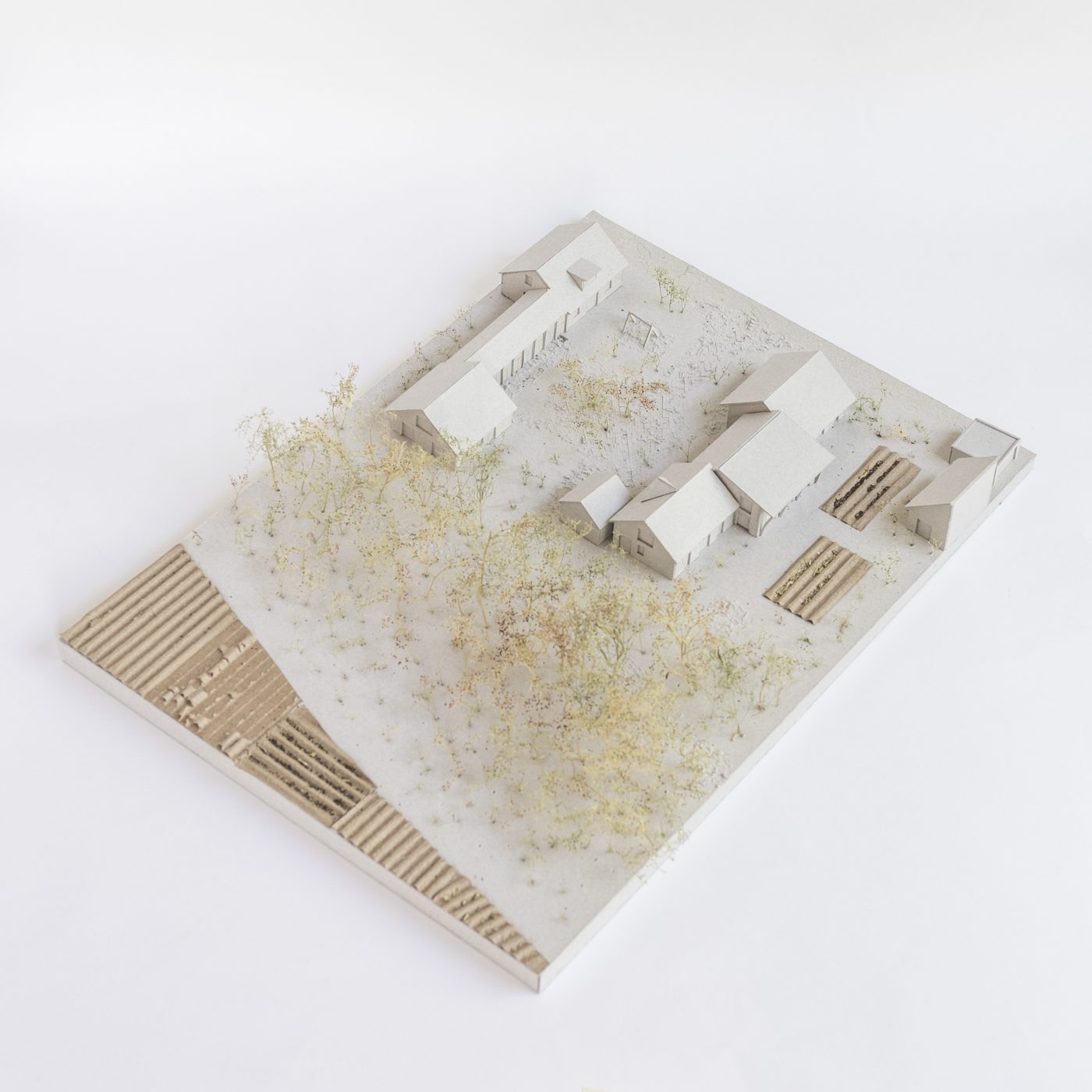

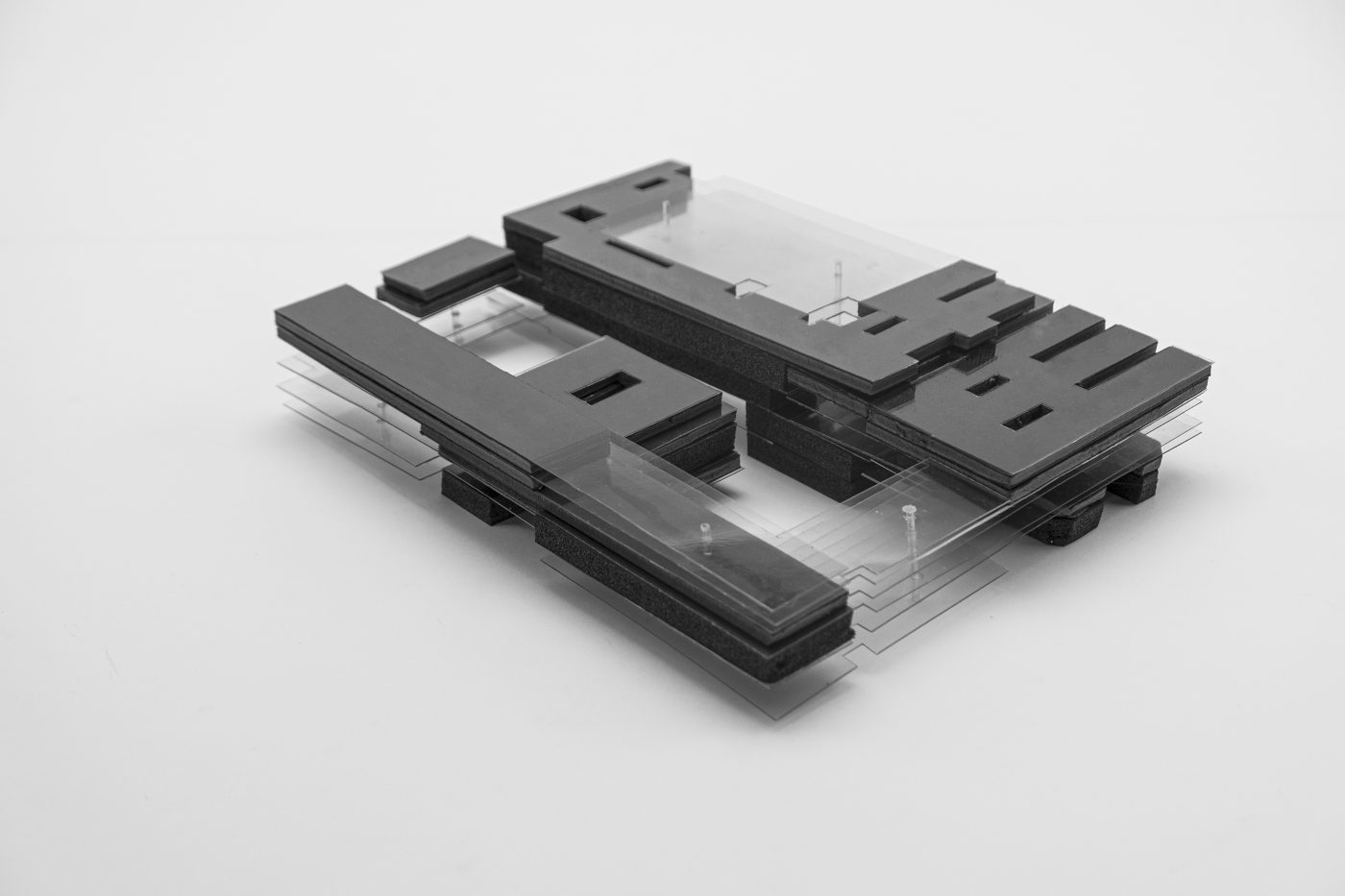

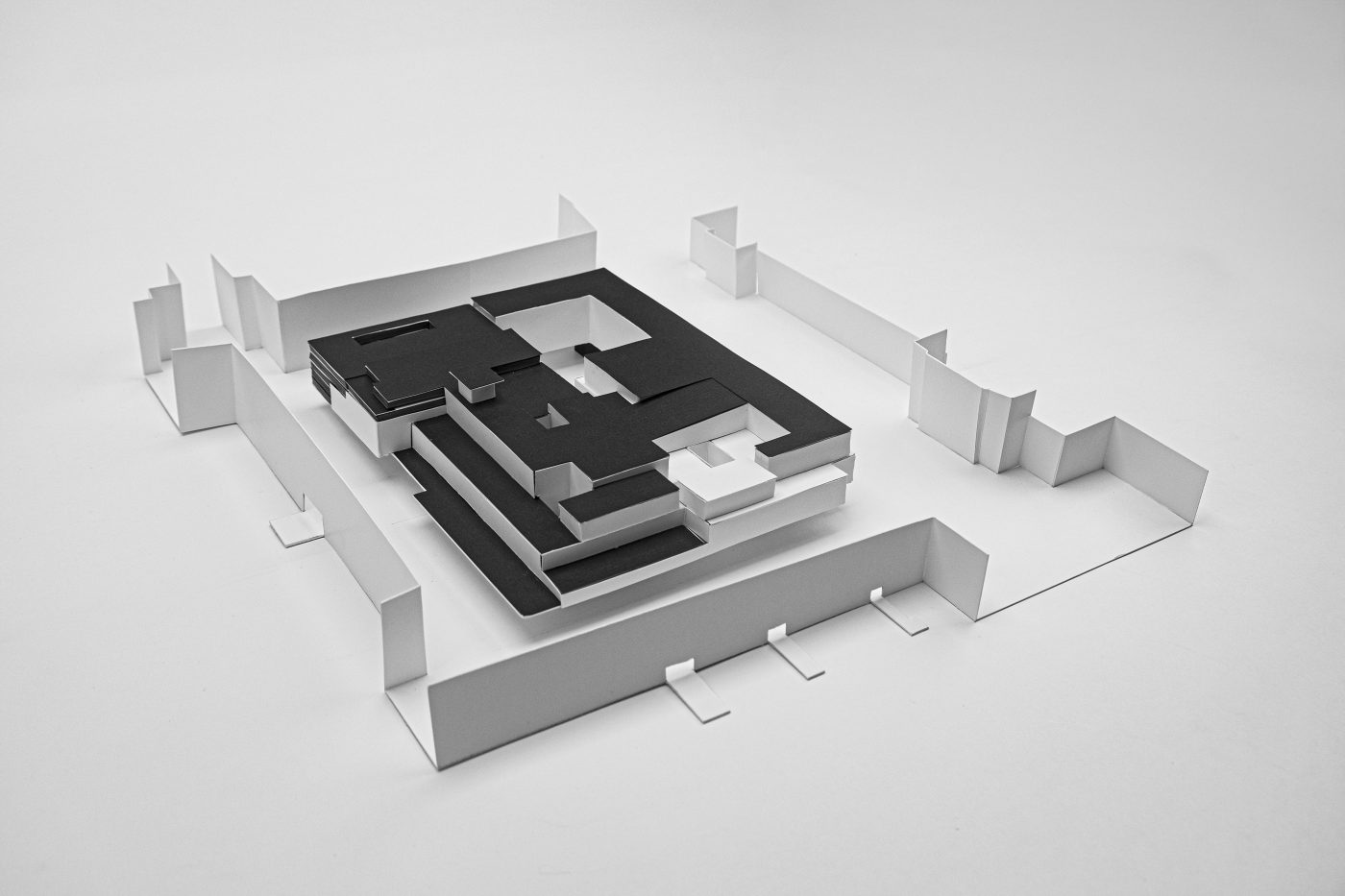

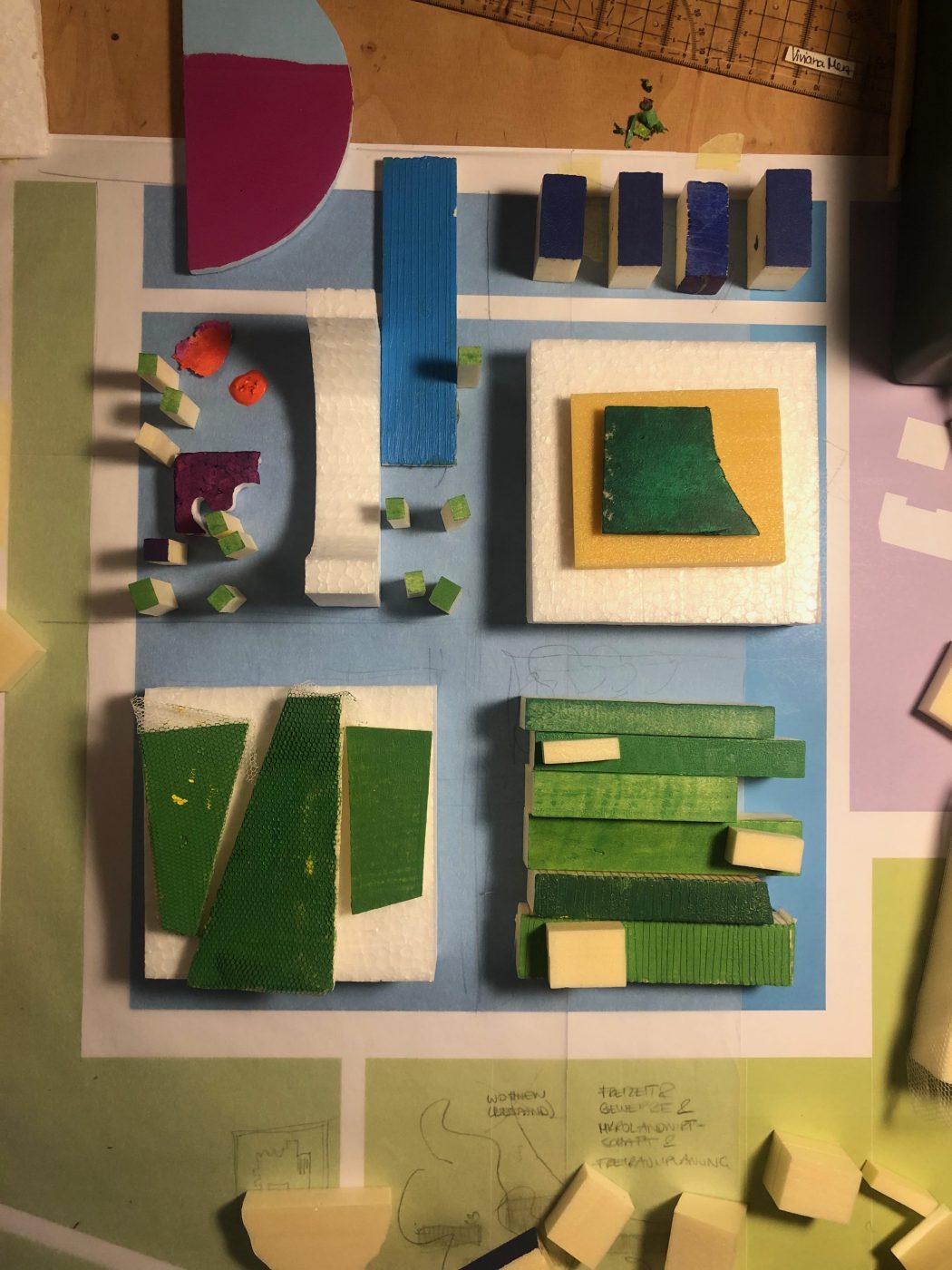

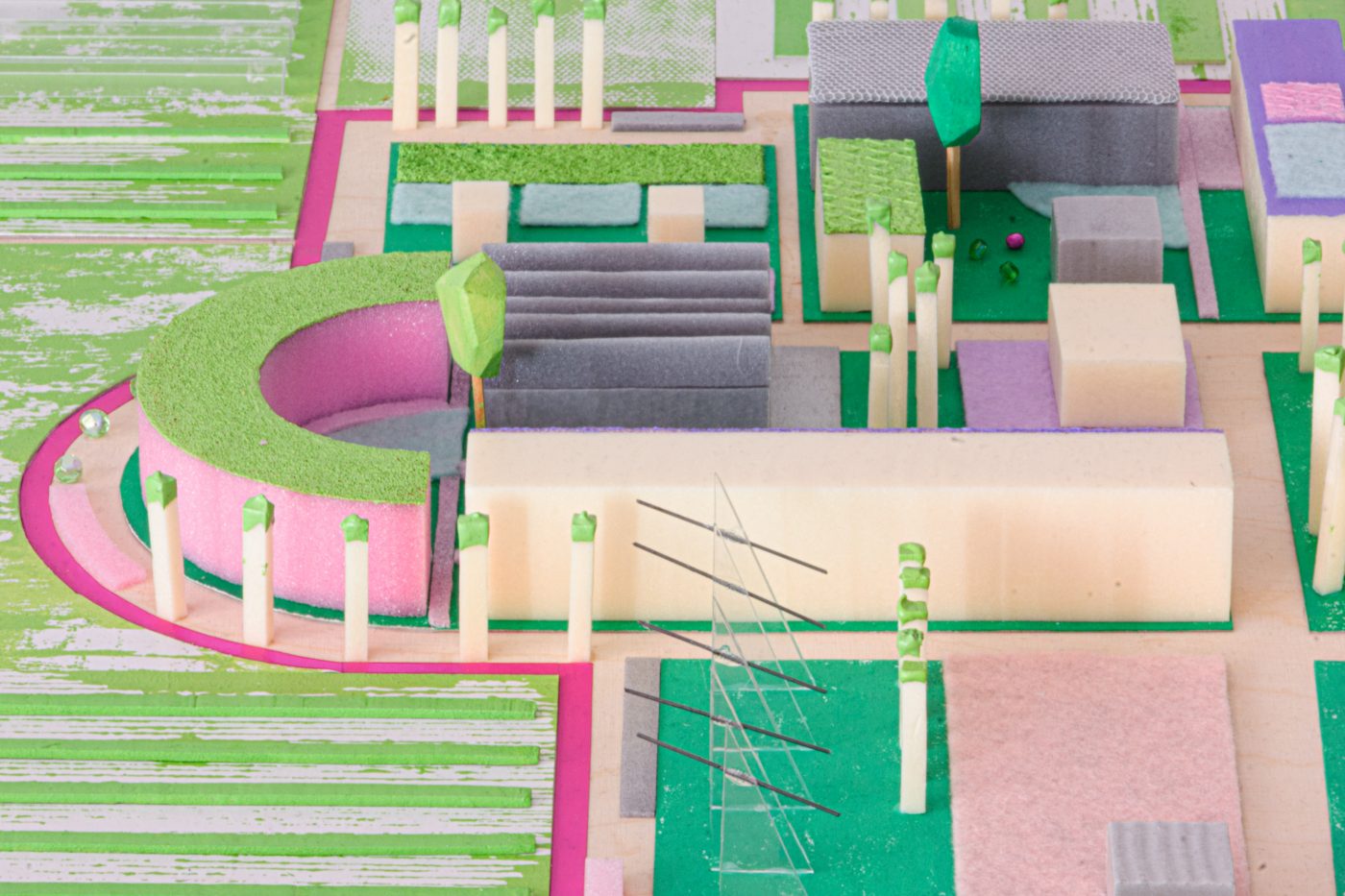

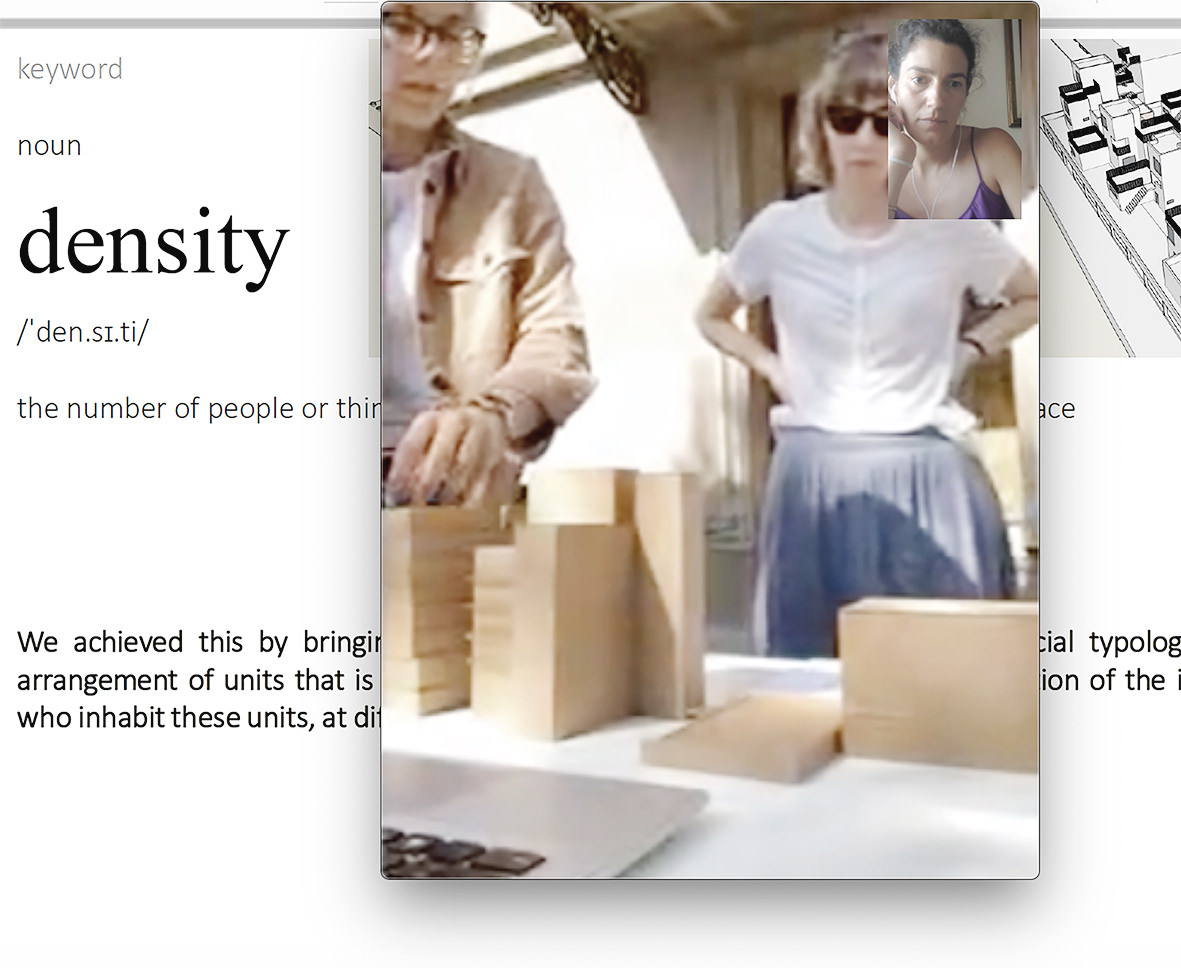

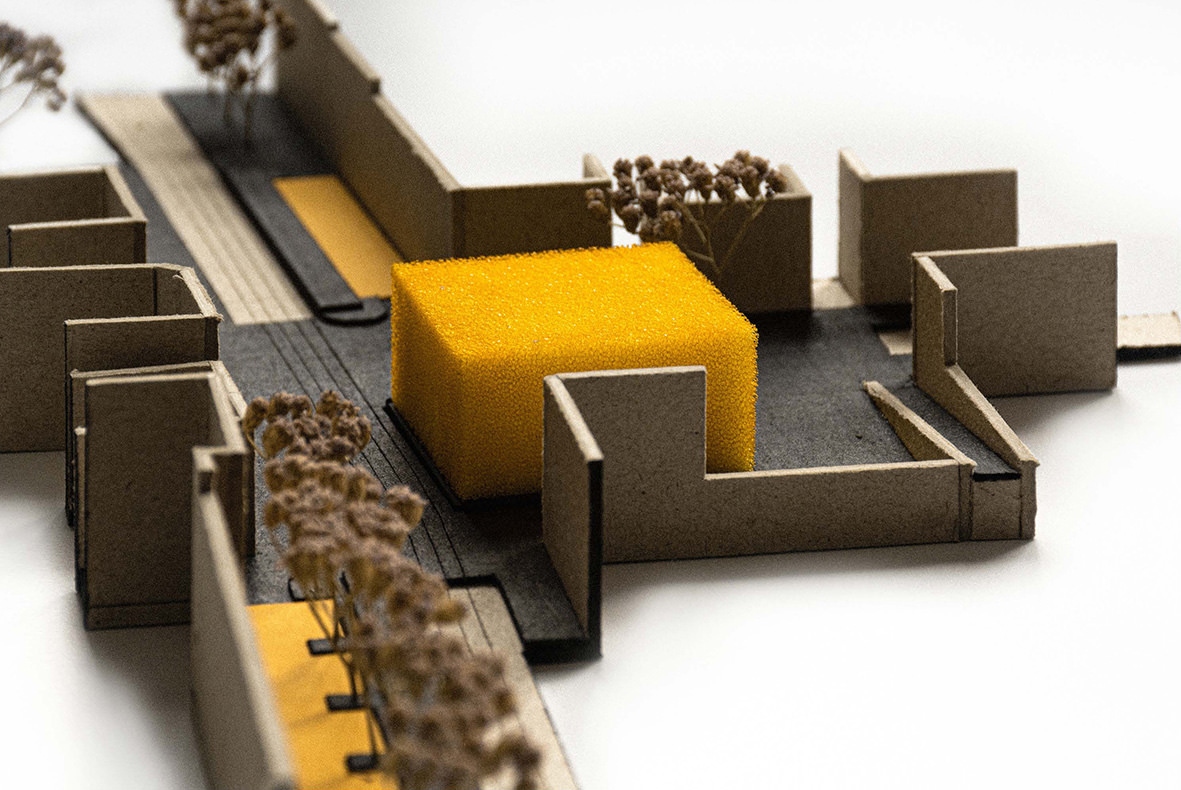

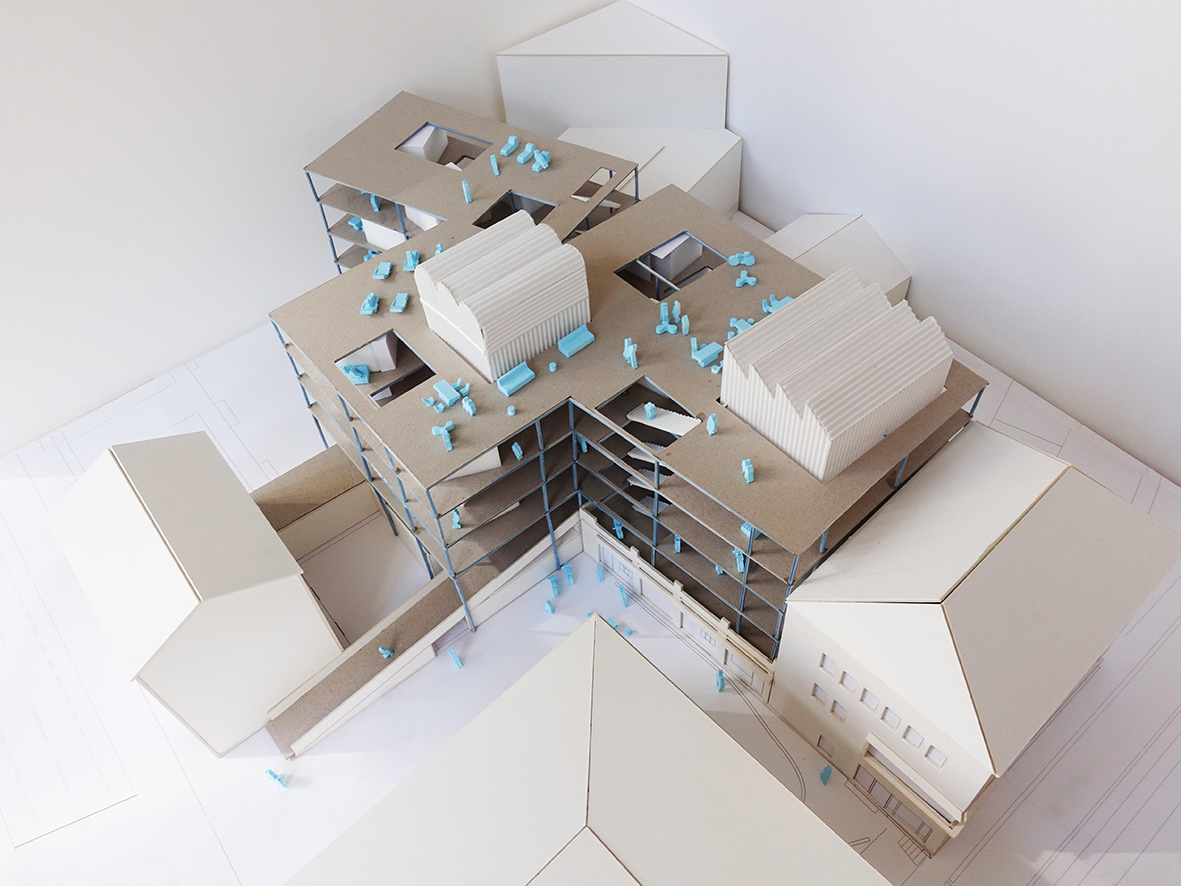

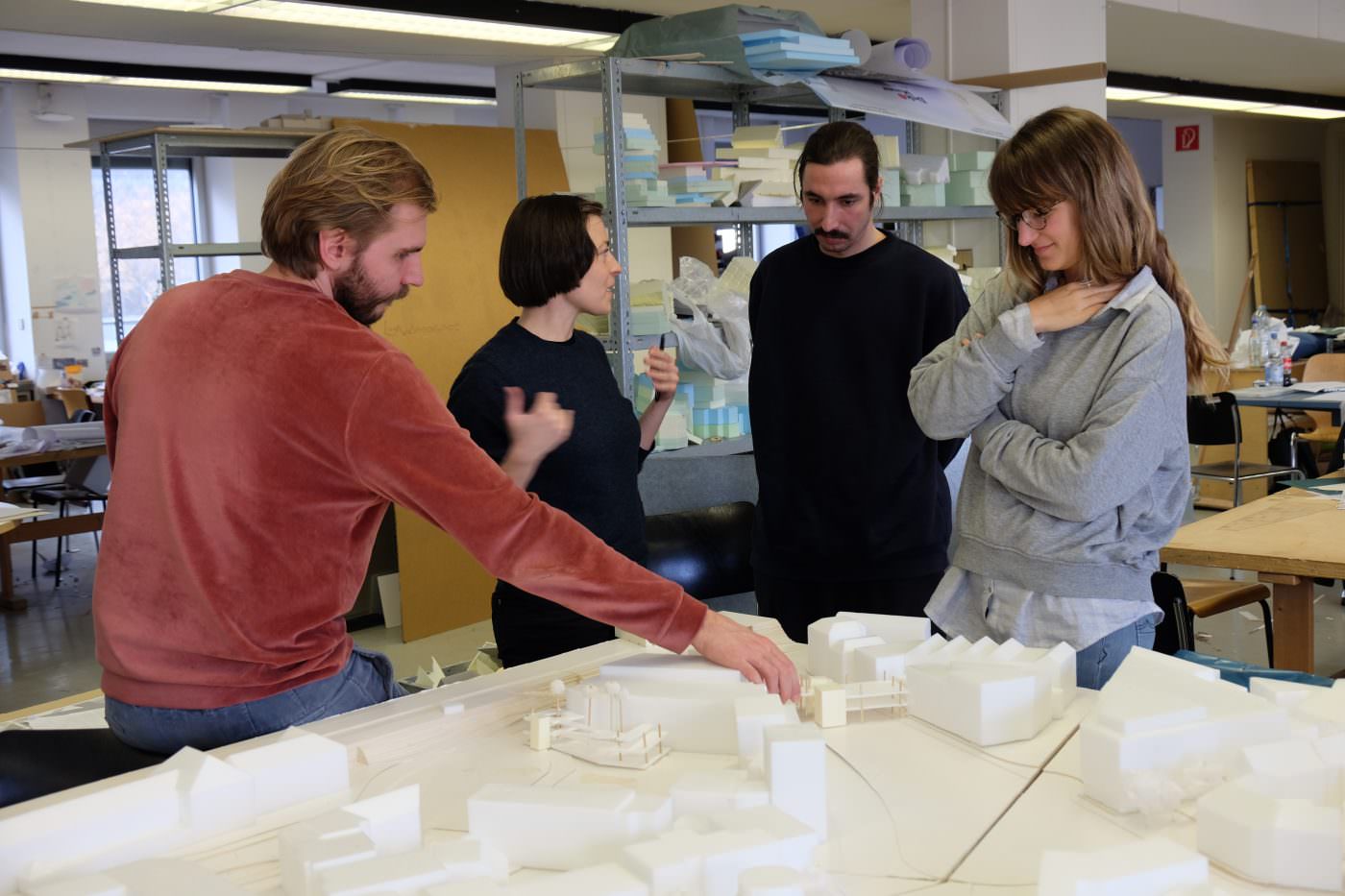

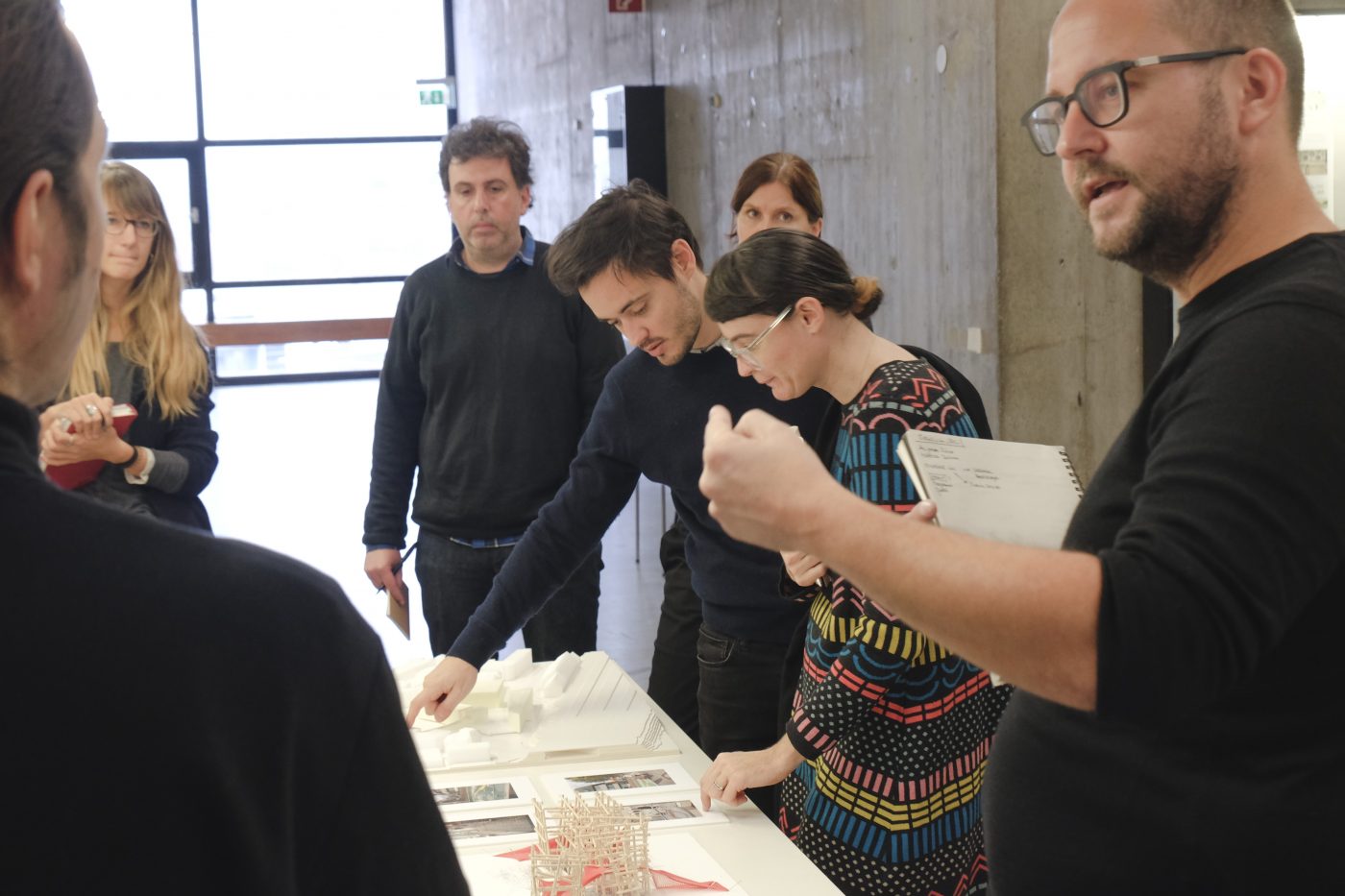

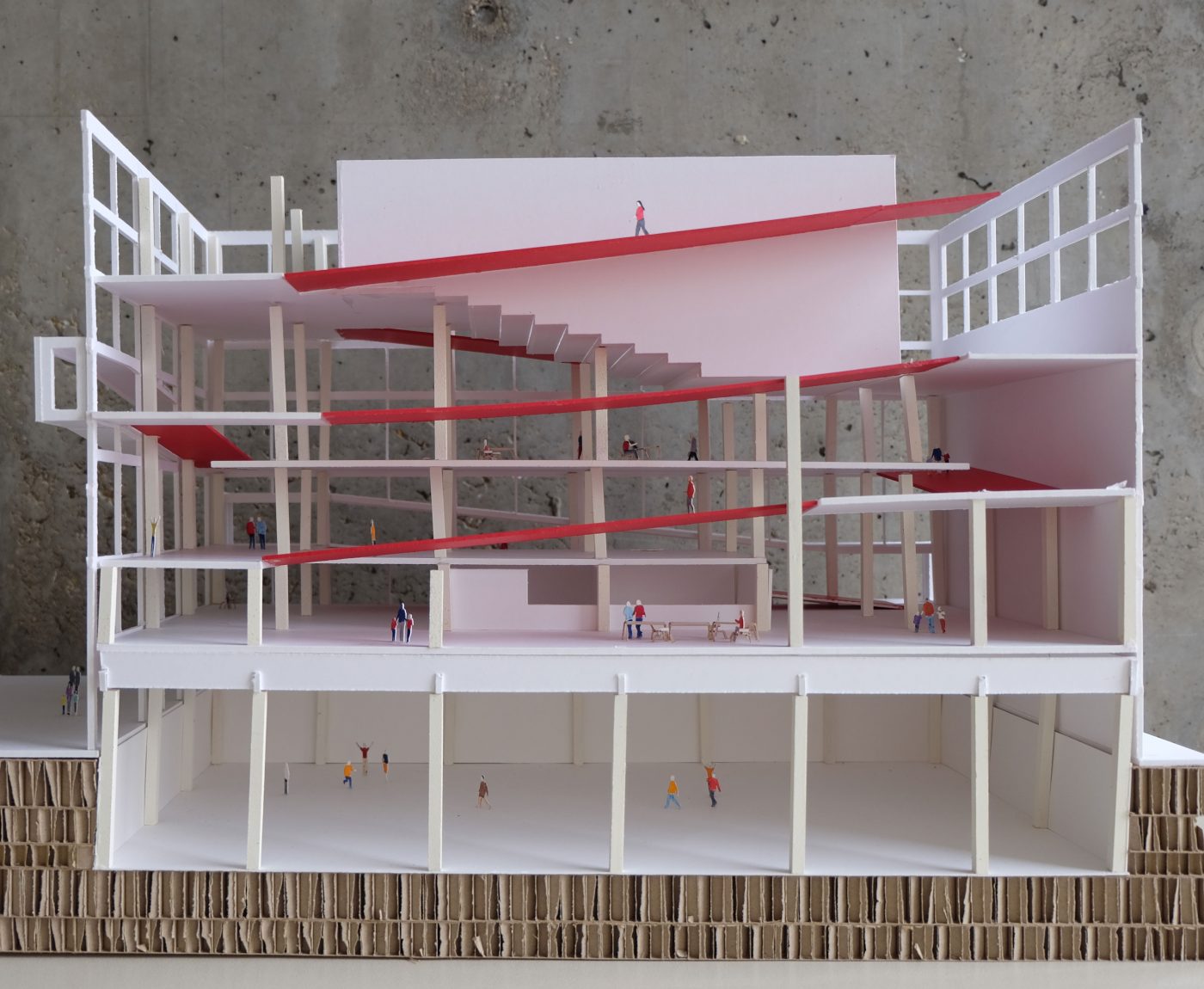

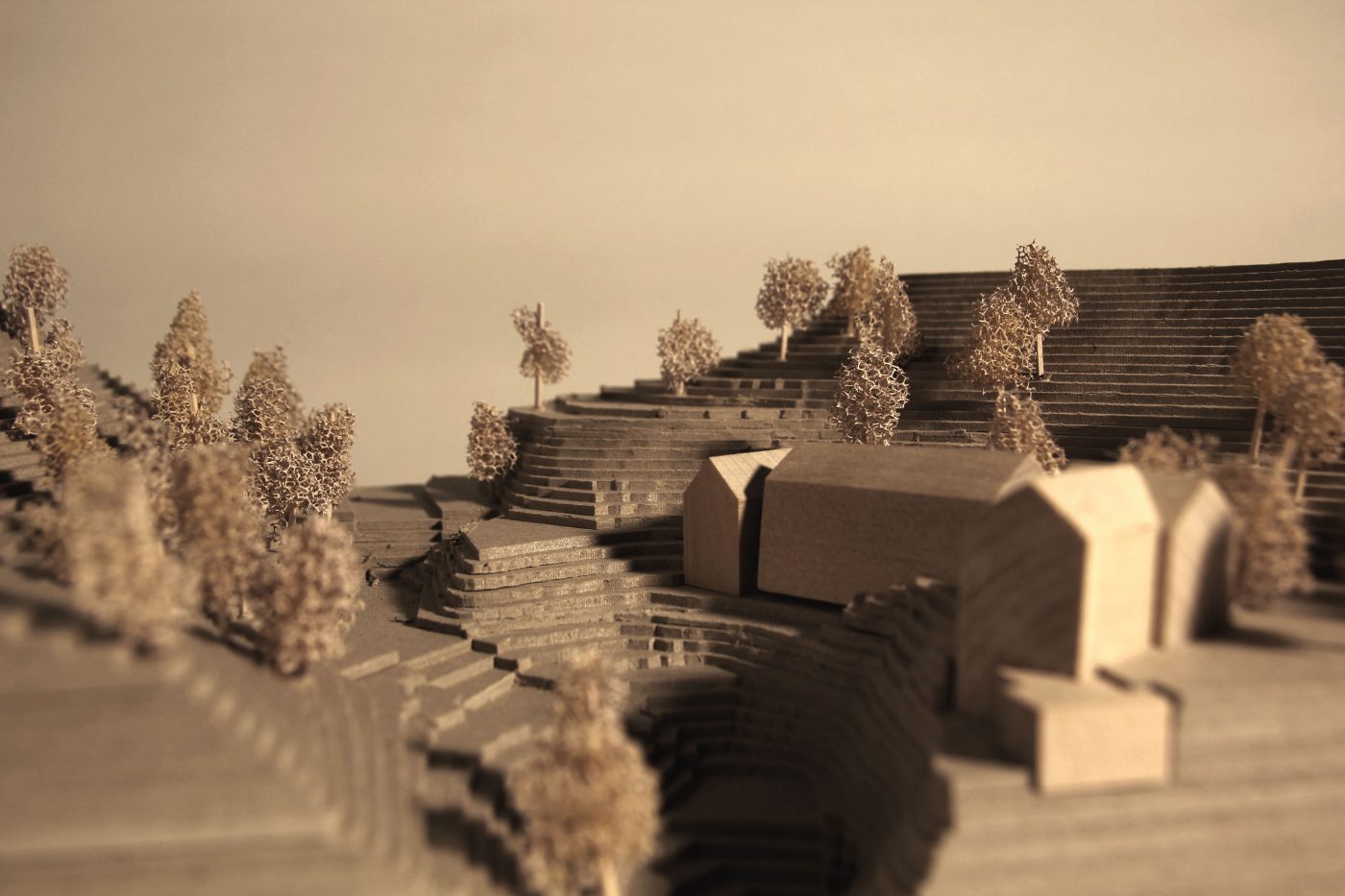

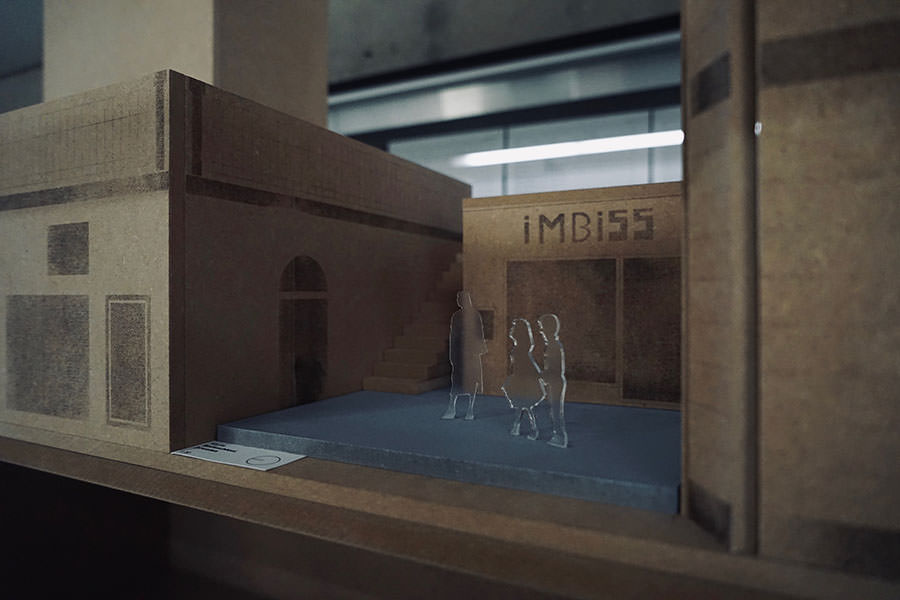

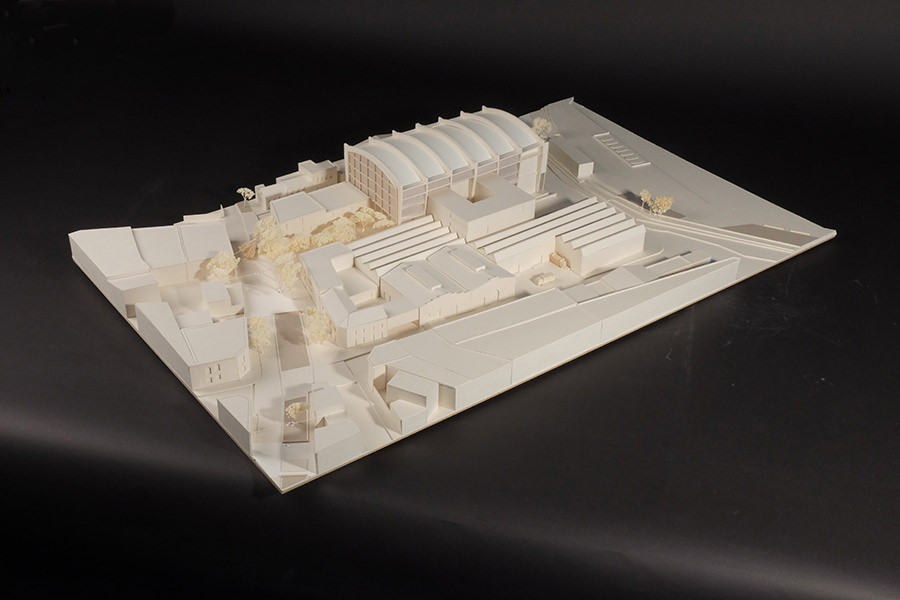

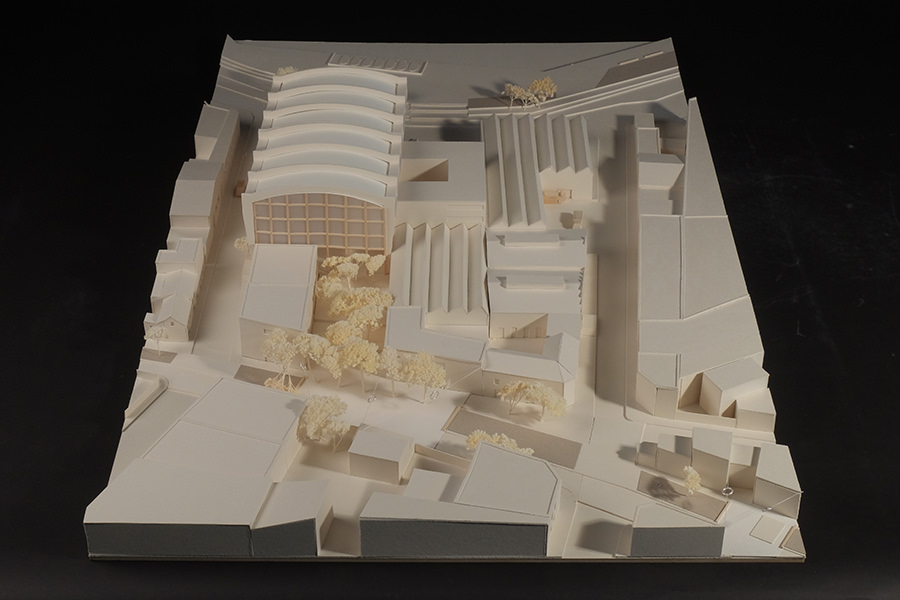

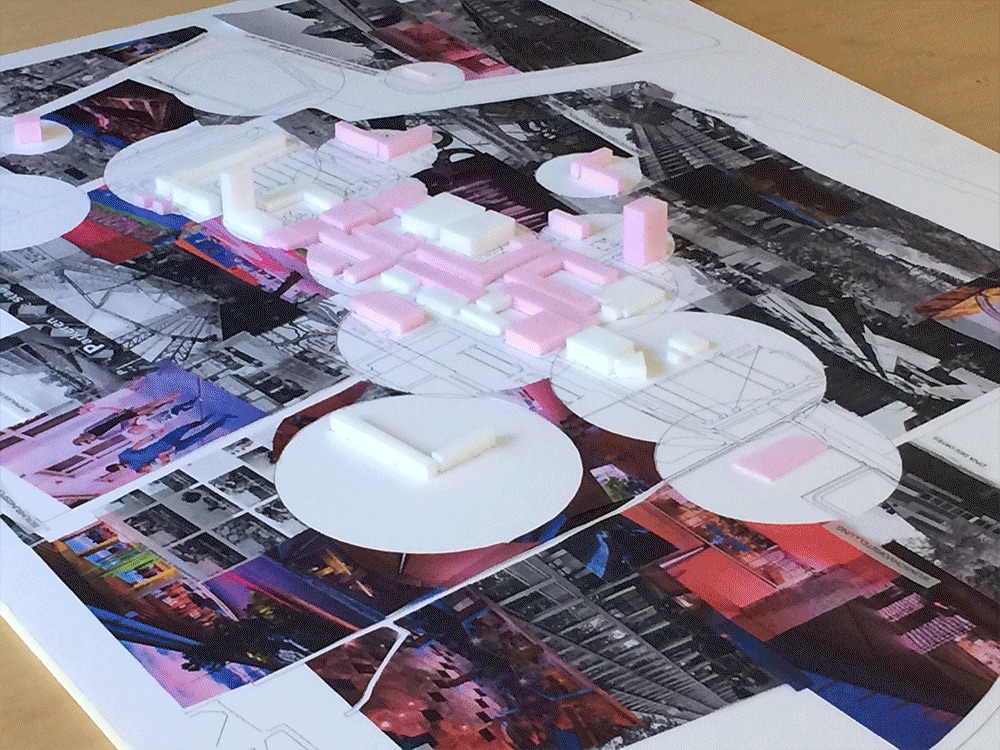

In Zweiergruppen entwerfen Sie einen Wohnkomplex der Zukunft für Schwedt im Kontext der anstehenden ökologischen und ökonomischen Transformationen des PCK. Über das Medium des Modellbaus verschaffen Sie sich zu Beginn ein genaues räumliches Verständnis über die vorgefundene Situation. Präzise Beschreibungen durch Text werden Ihnen helfen, eine Problemstellung zu formulieren. Das Lehrteam unterstützt Sie bei der Themenfindung und vermittelt Entwurfsstrategien, die Ihnen helfen, Ihre Ideen umzusetzen. Ziel des Studios ist das Erarbeiten eines konkreten räumlichen Entwurfs, in welchem städtebauliche, architektonische, freiräumliche und gesellschaftliche Themen integriert verstanden und geplant werden. Sie haben die Möglichkeit, Lehrinhalte aus dem Grundstudium weiter zu vertiefen und darüber hinaus wichtige Kenntnisse über architektonische und städtebauliche Theorie, konzeptionelle Entwurfsmethoden und Darstellungstechniken zu erlangen.

Lehrteam

Vertr.-Prof. Dipl.-Ing. Markus Vogl

Anna Ludwig

Phillip Deilmann

Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen

Prof. Dr. Martina Baum

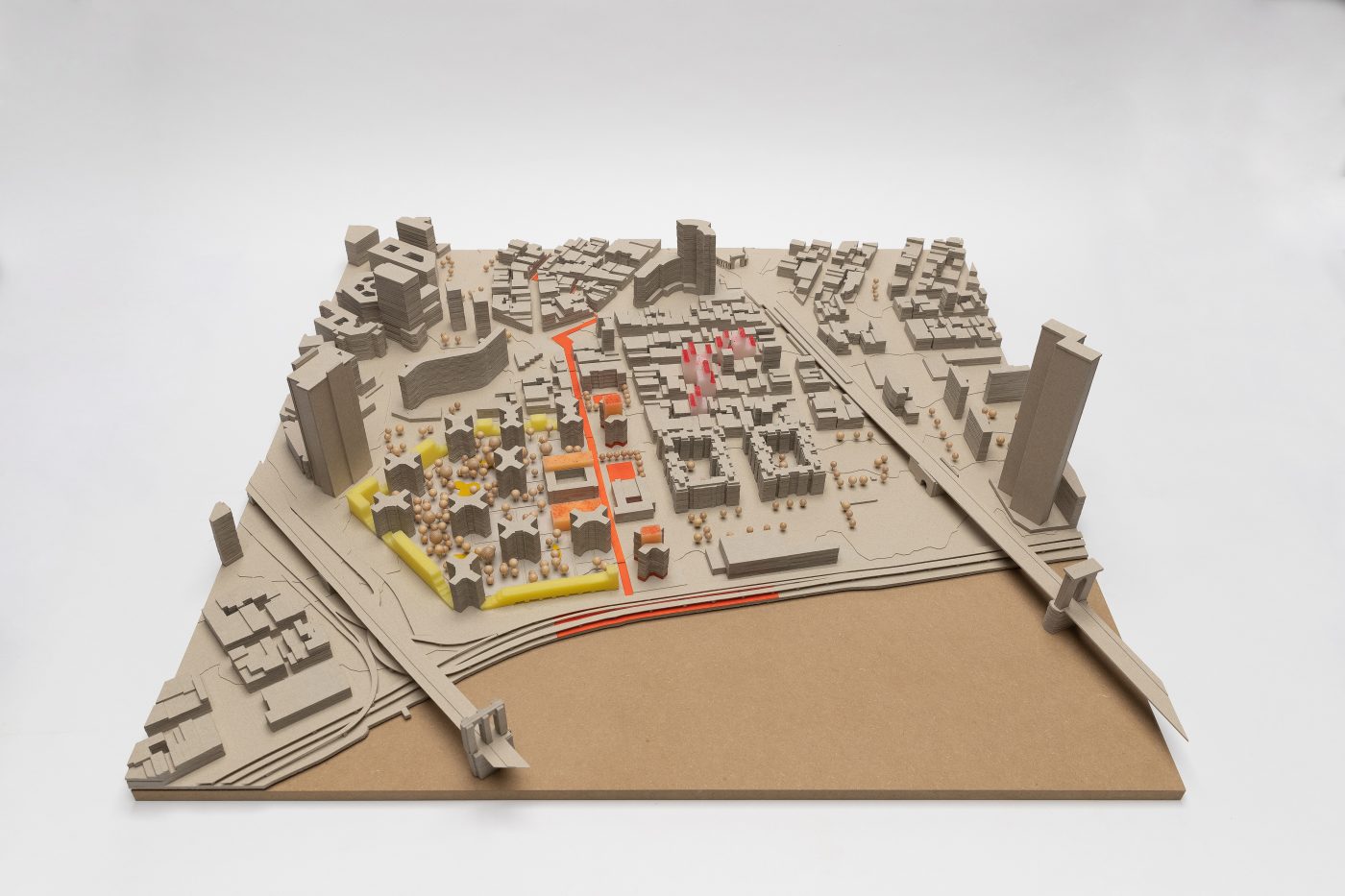

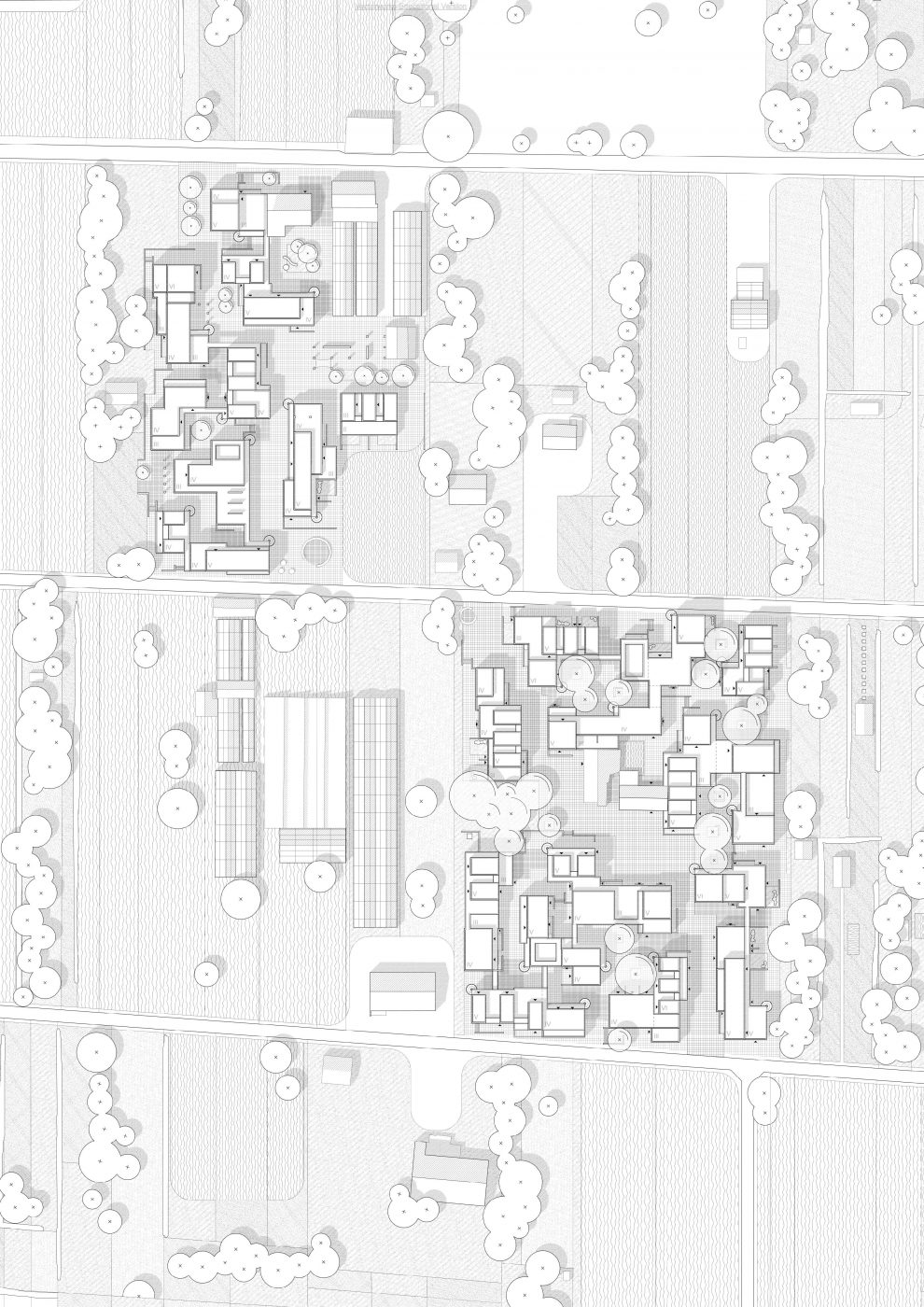

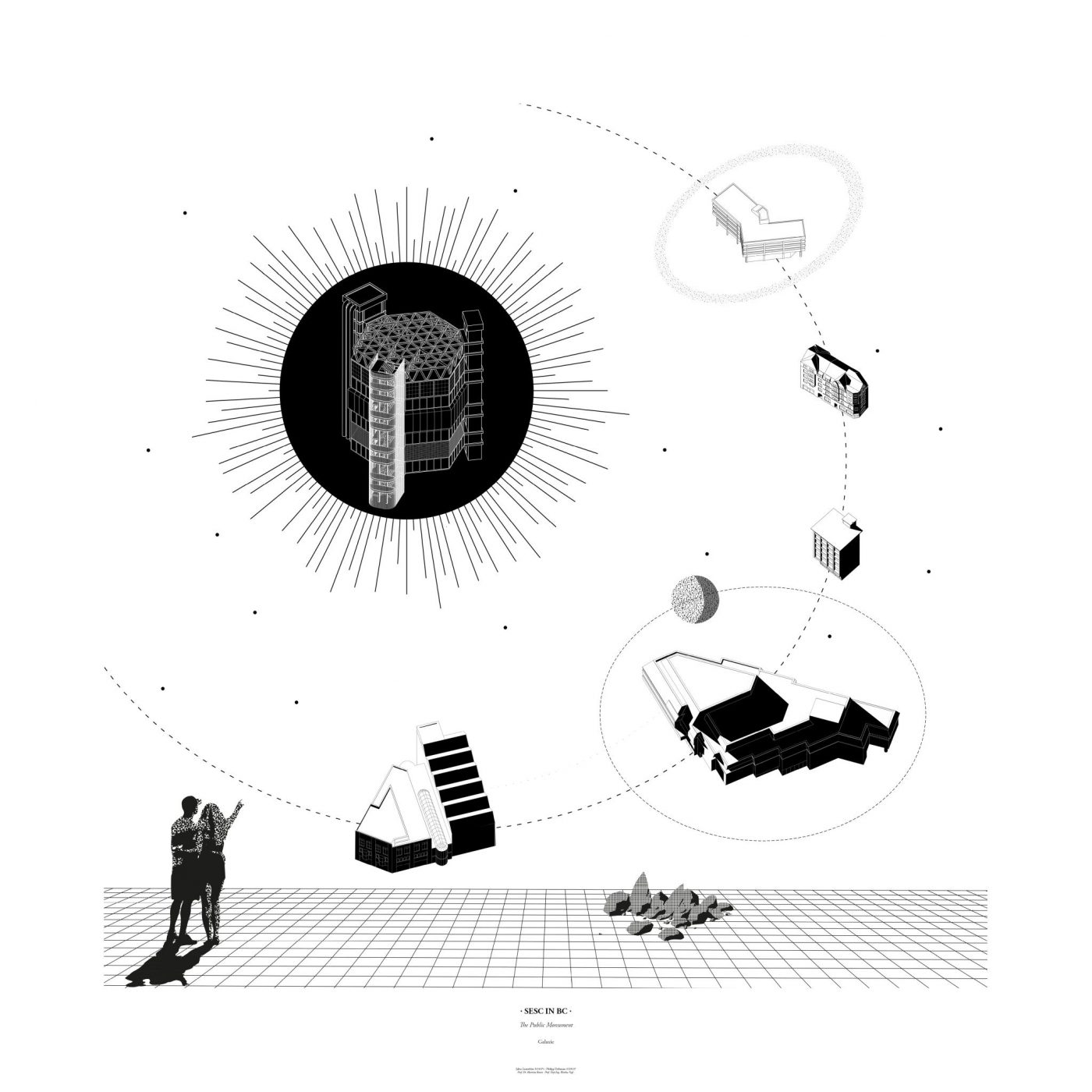

Urban Code Brussels

Entwürfe

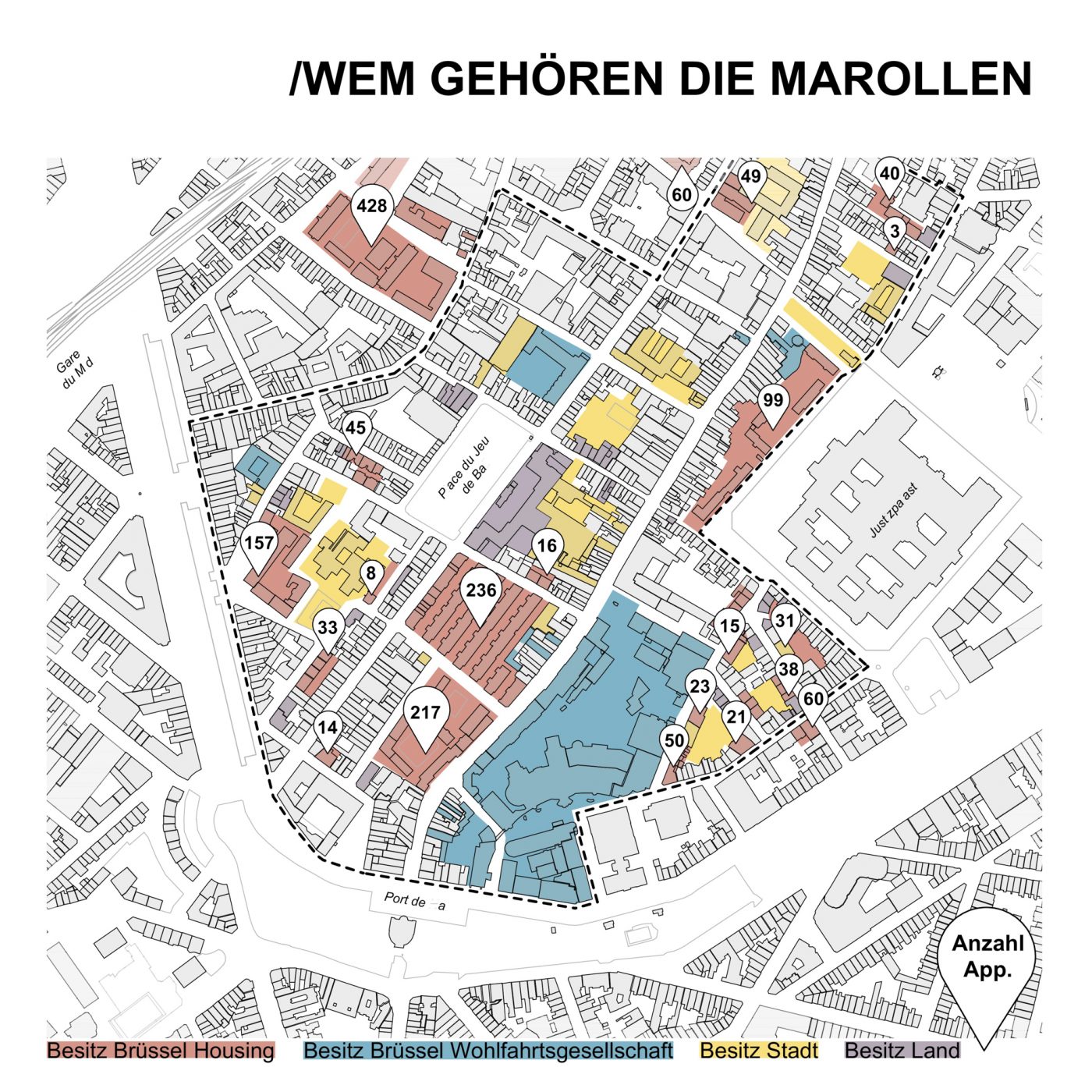

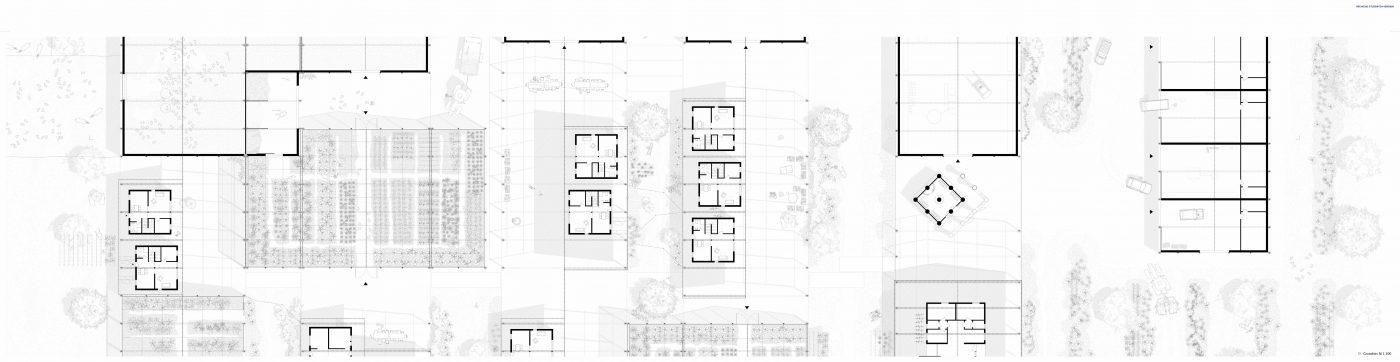

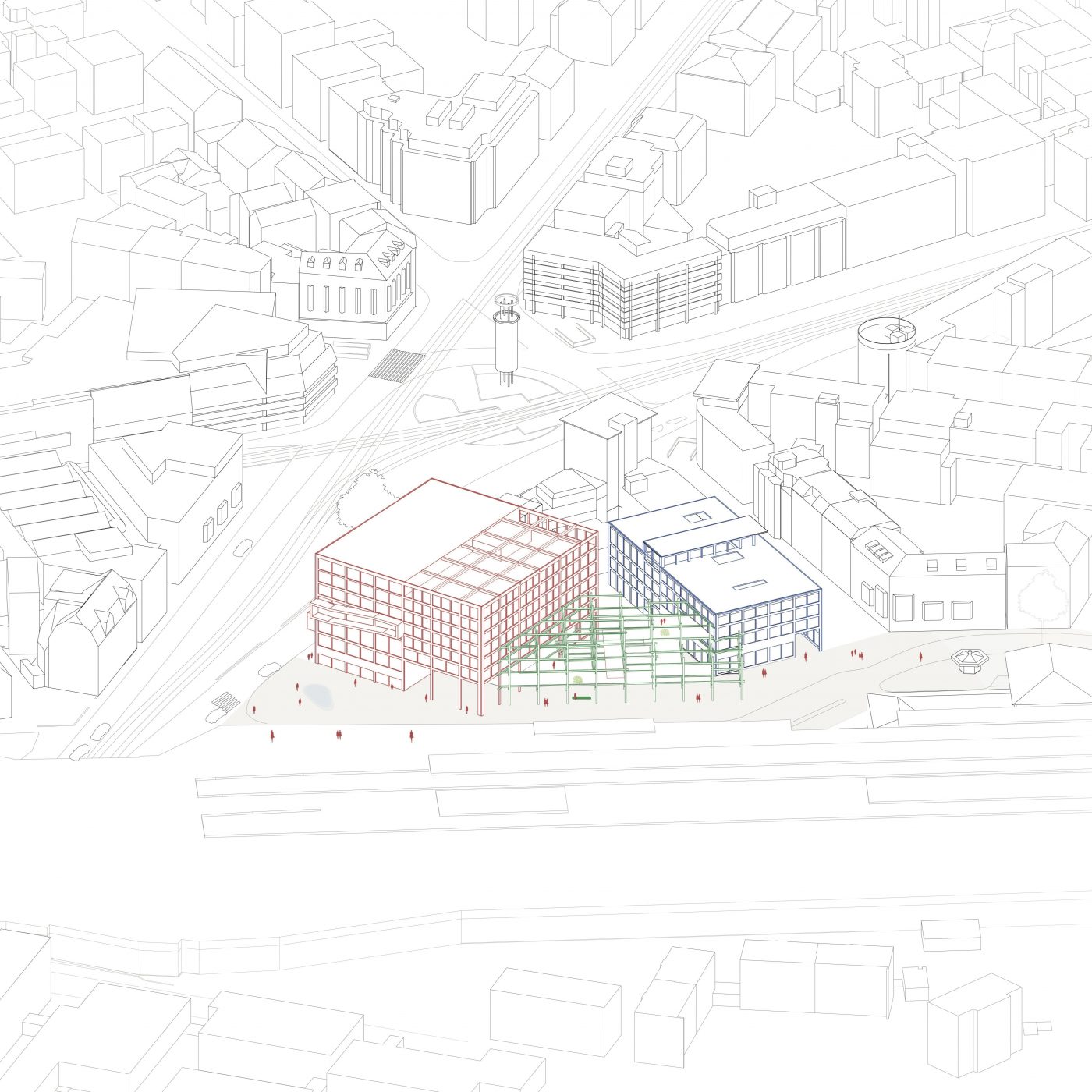

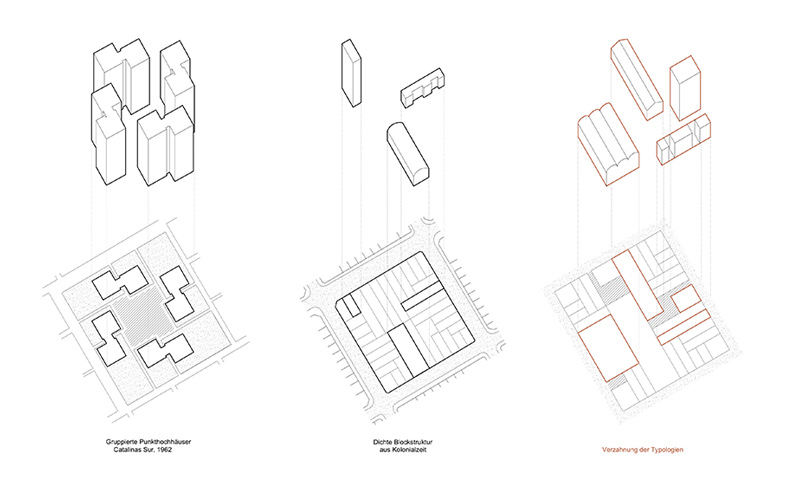

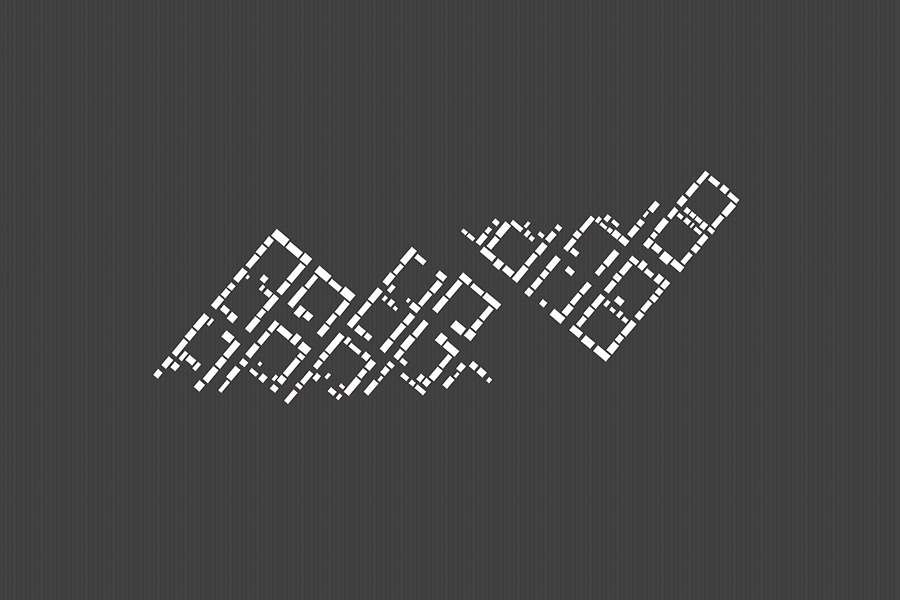

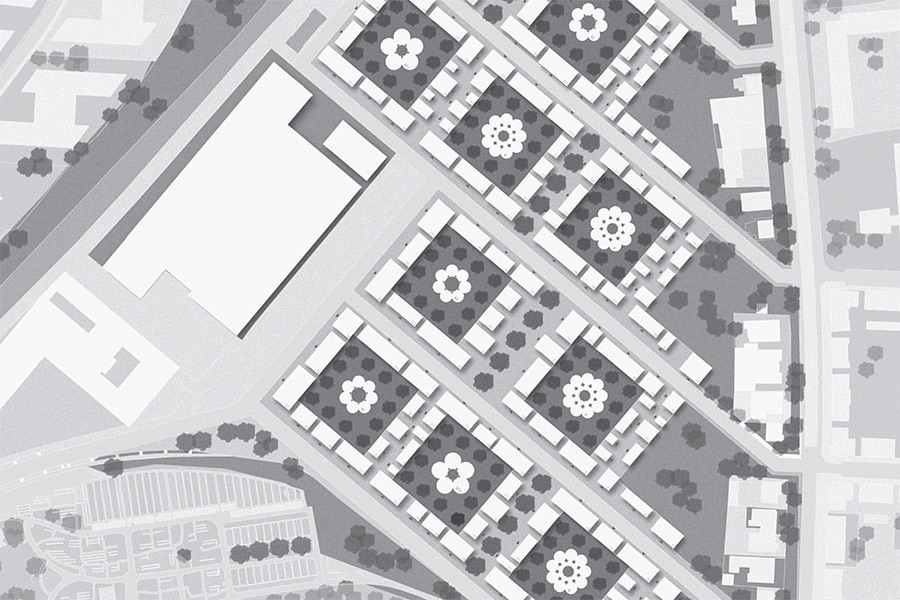

Komplexe Blöcke und politische Agendas

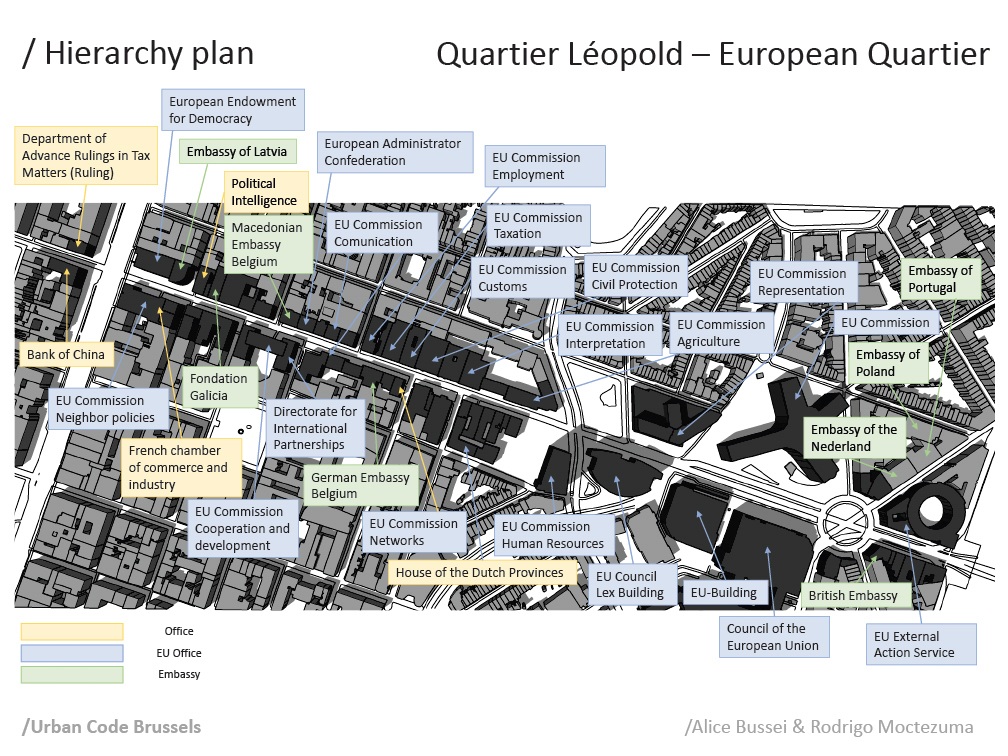

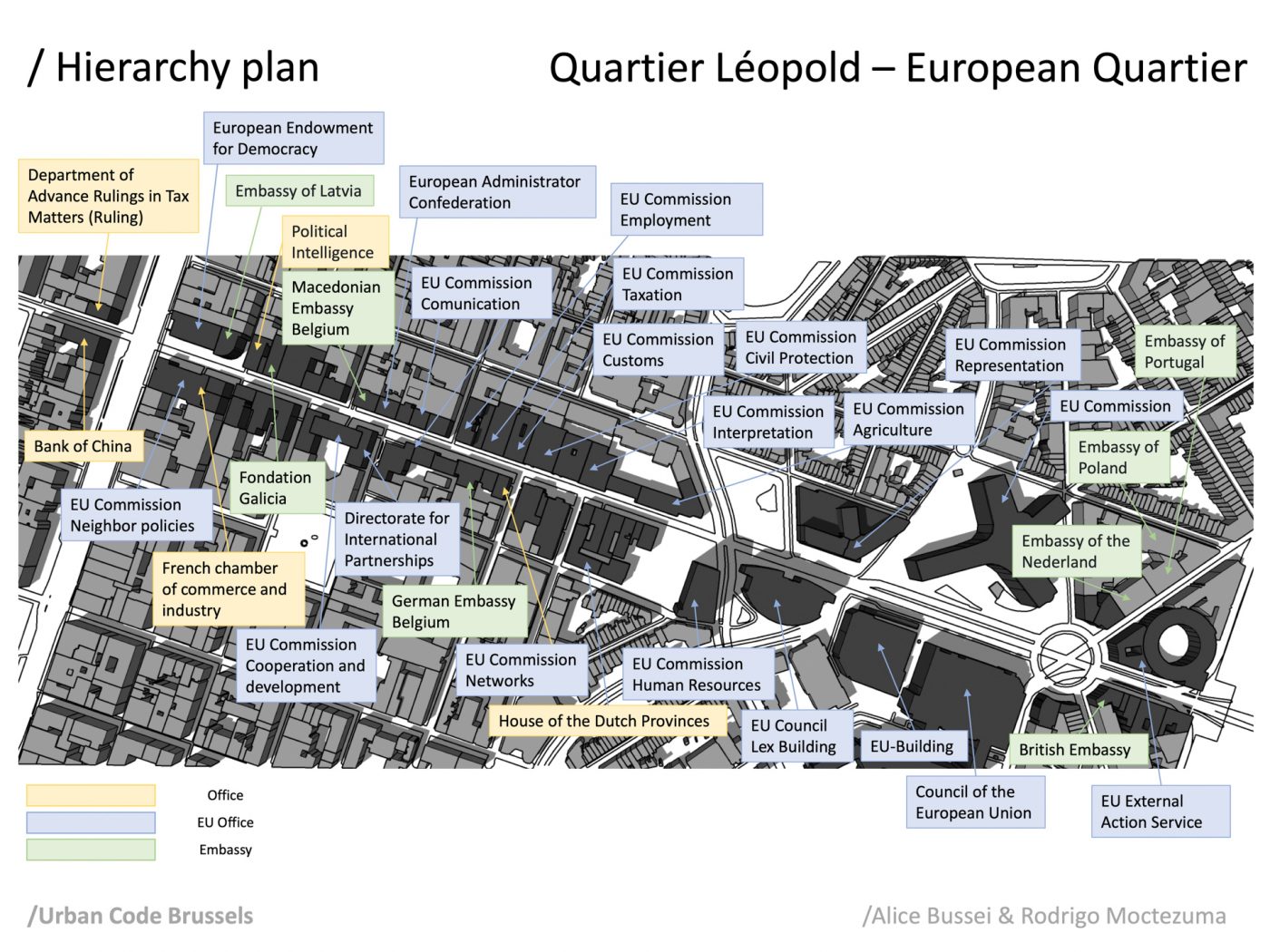

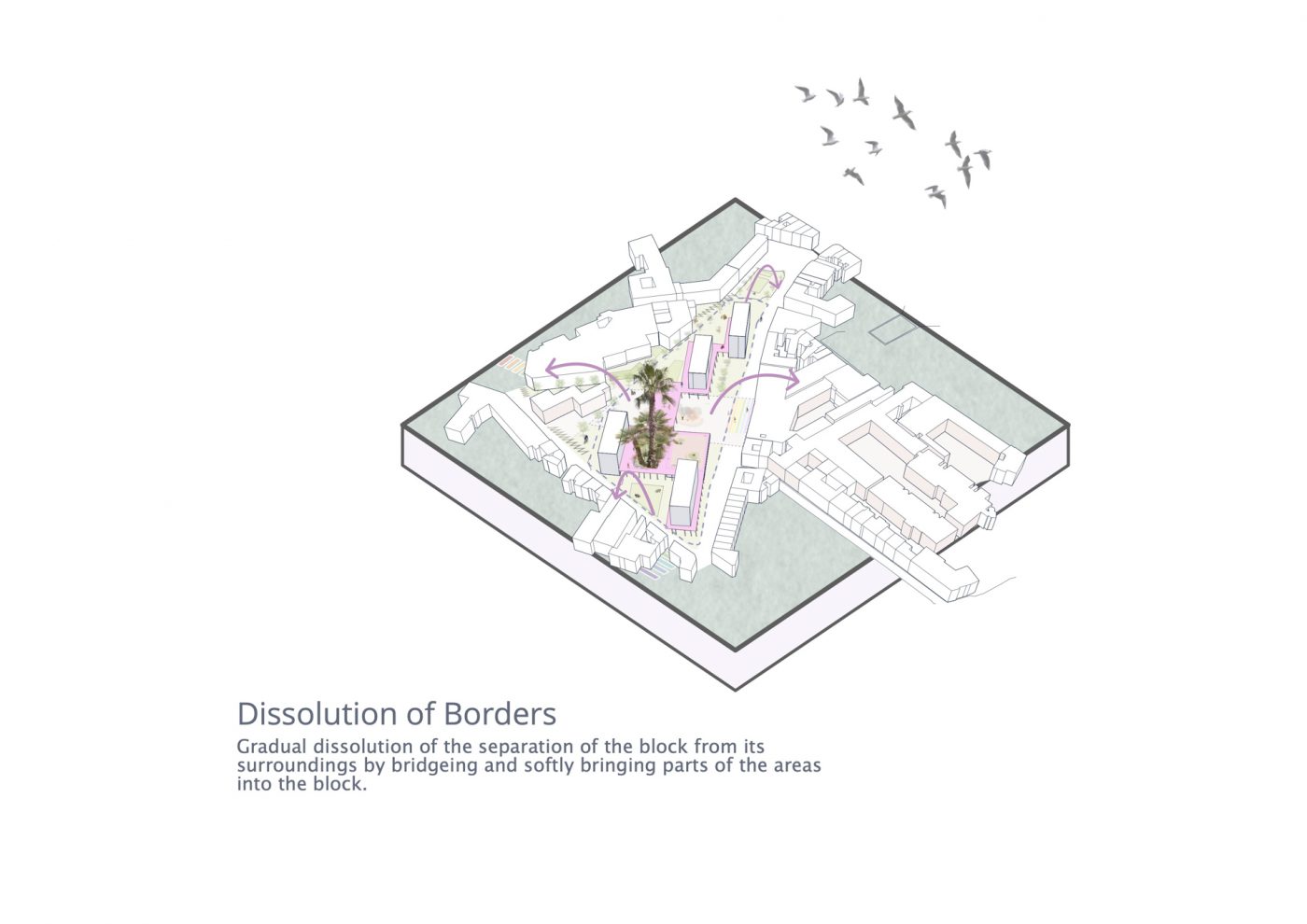

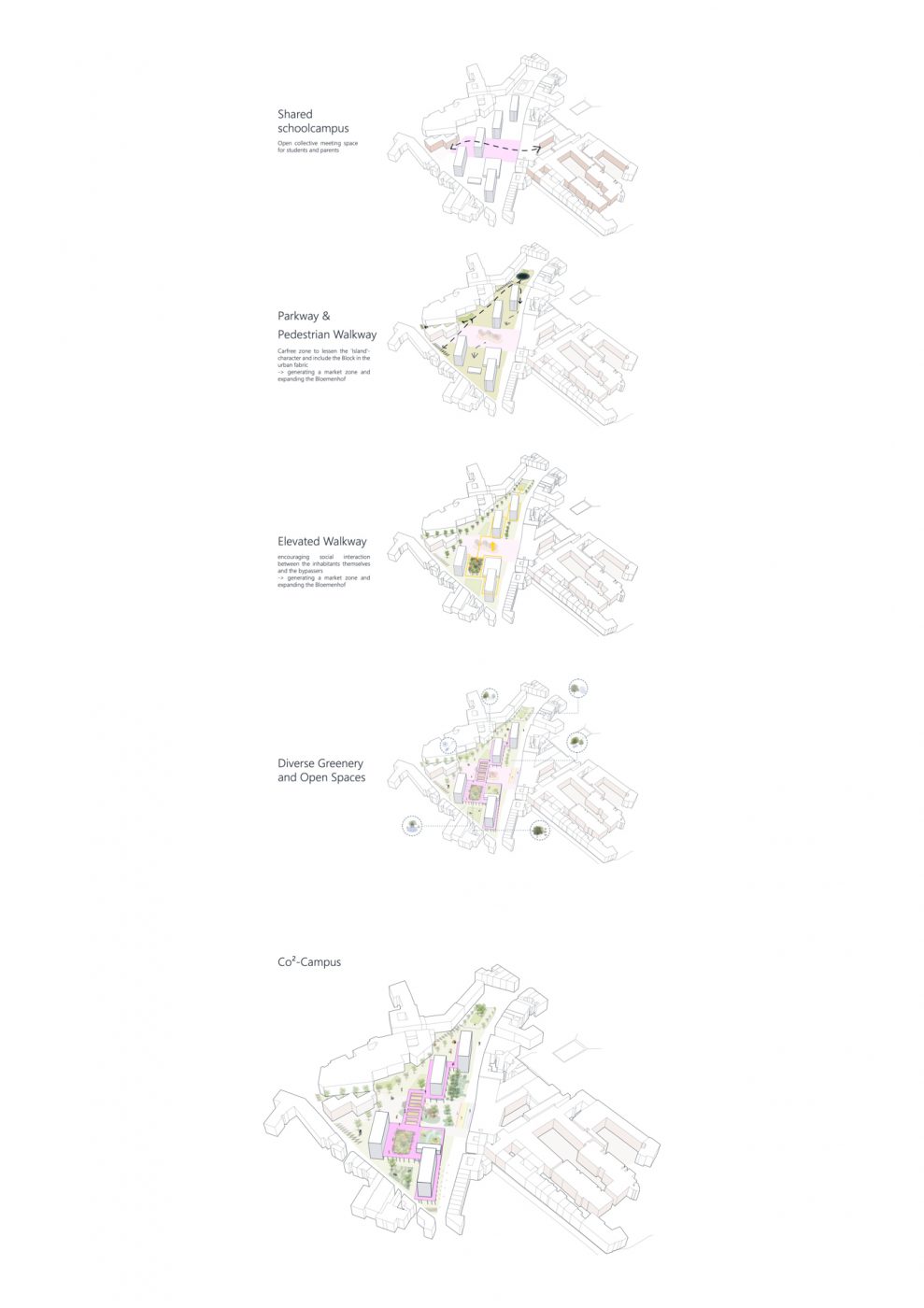

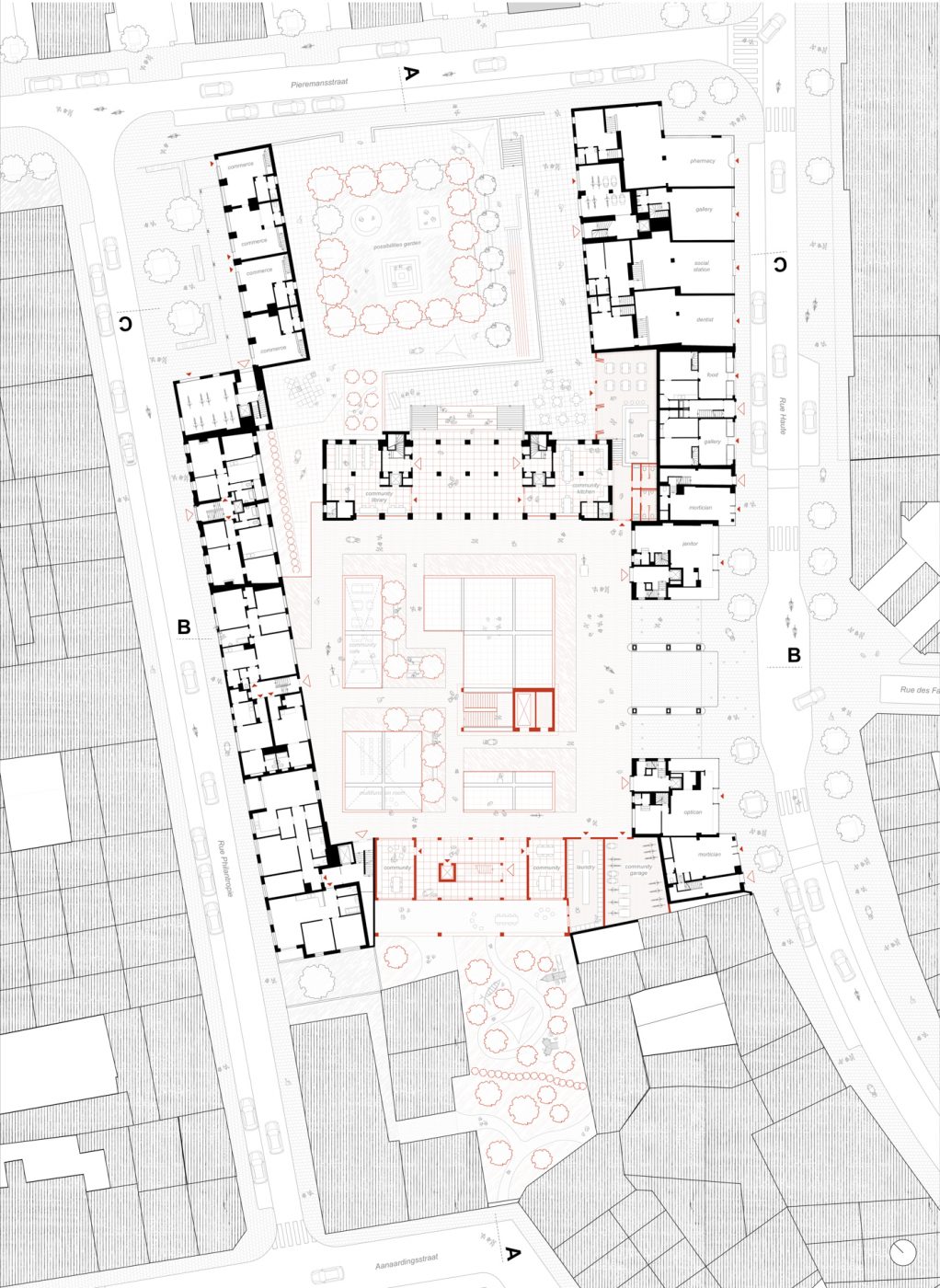

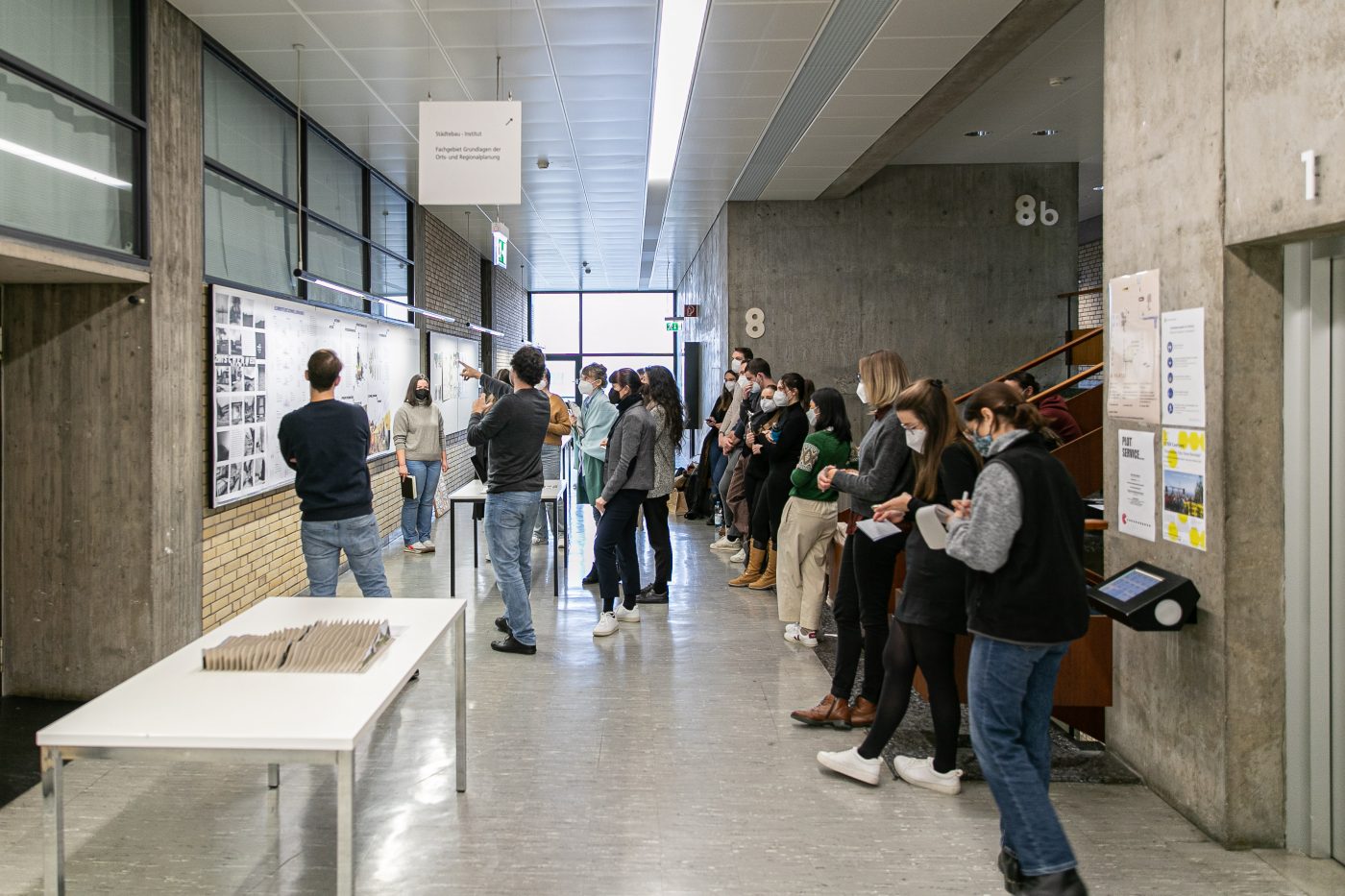

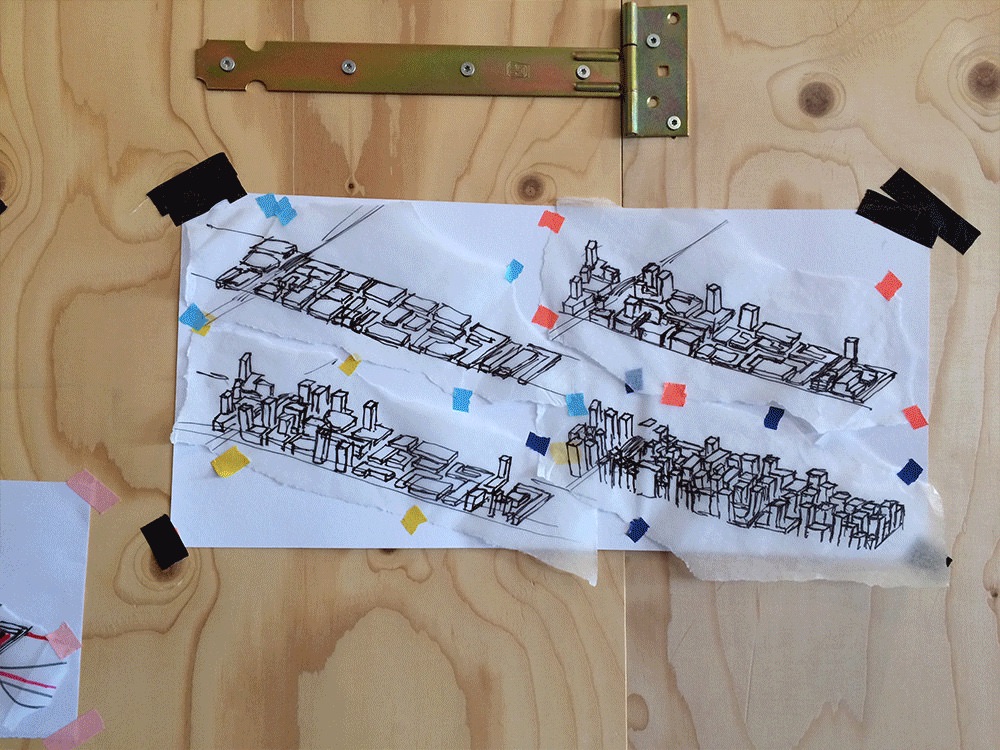

Im Sommersemester werden wir uns mit der städtebaulichen Typologie des Blocks im Kontext der Region Brüssel auseinandersetzen. Wir beschäftigen uns mit der Frage, inwiefern sich der Block als Baustein eignet, um den aktuellen globalen Herausforderungen zu begegnen. Durch die Analyse von bestehenden internationalen Beispielen und die Auseinandersetzung mit einem spezifischen Block in Brüssel sollen Qualität und Aktualität des Typus diskutiert werden. Wir nutzen die Methode des erforschenden Entwerfens an der Schnittstelle von Stadtplanung und Architektur im Städtebau. Das heutige Stadtbild des Zentrums der europäischen Union ist geprägt von Heterogenität und komplexem Aufeinandertreffen und Überlagern von unterschiedlichsten räumlichen Strukturen und Anforderungen. Zu dieser ästhetischen Verschiedenheit trägt ebenfalls bei, dass sich die Region Brüssel aus 19 recht autonom agierenden Gemeinden zusammensetzt. Parzellierte gründerzeitliche Blockstrukturen aber auch globalisierte Typologien der Nachkriegsmoderne und Hochhausstrukturen prägen die Morphologie der Stadt und schreiben den heutigen urbanen Code Brüssels. Mechanismen, die diese räumlichen Entwicklungen stark beeinflusst haben, sollen erkannt, verstanden und weiterentwickelt werden. Das Phänomen der „Brüsselisierung“ beispielsweise veränderte durch eine Liberalisierung des Planungsrechts zugunsten privatwirtschaftlicher Akteur*innen den urbanen Code der Blöcke und damit der Stadt maßgeblich. In Zweiergruppen entwickeln Sie einen Block der Großstadt Brüssel vor dem Hintergrund aktueller architekturtheoretischer Überlegungen weiter. Um die unterschiedlichen Ebenen des Codes der Blöcke zu entziffern, werden verschiedene interdisziplinäre Themen über Inputvorträge vermittelt und gemeinsam diskutiert. Über das Medium des Modellbaus verschaffen Sie sich ein genaues räumliches Verständnis über die vorgefundene Situation. Präzise Beschreibungen durch Text werden Ihnen helfen, eine Problemstellung zu formulieren. Ziel ist die Erarbeitung eines städtebaulichen Entwurfs zum Umgang mit Ihrem Block. Das Lehrteam unterstützt Sie bei der Themenfindung und vermittelt Entwurfsstrategien, die Ihnen helfen, Ihre Ideen umzusetzen. Sie haben die Möglichkeit, Lehrinhalte aus dem Grundstudium weiter zu vertiefen und darüber hinaus wichtige Kenntnisse über architektonische und städtebauliche Theorie, Entwurf und Darstellung zu erlangen.

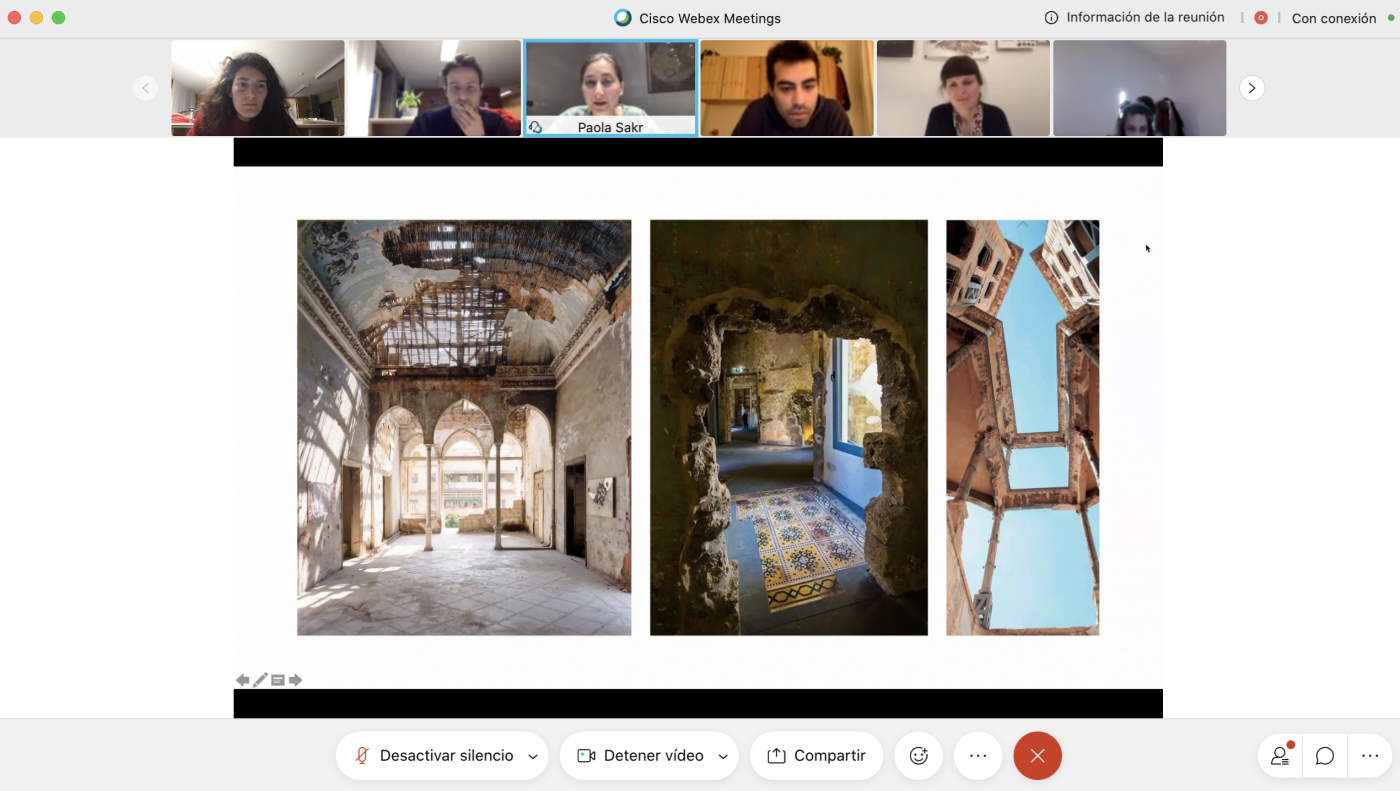

Impressionen Exkursion

Arbeiten der Studierenden

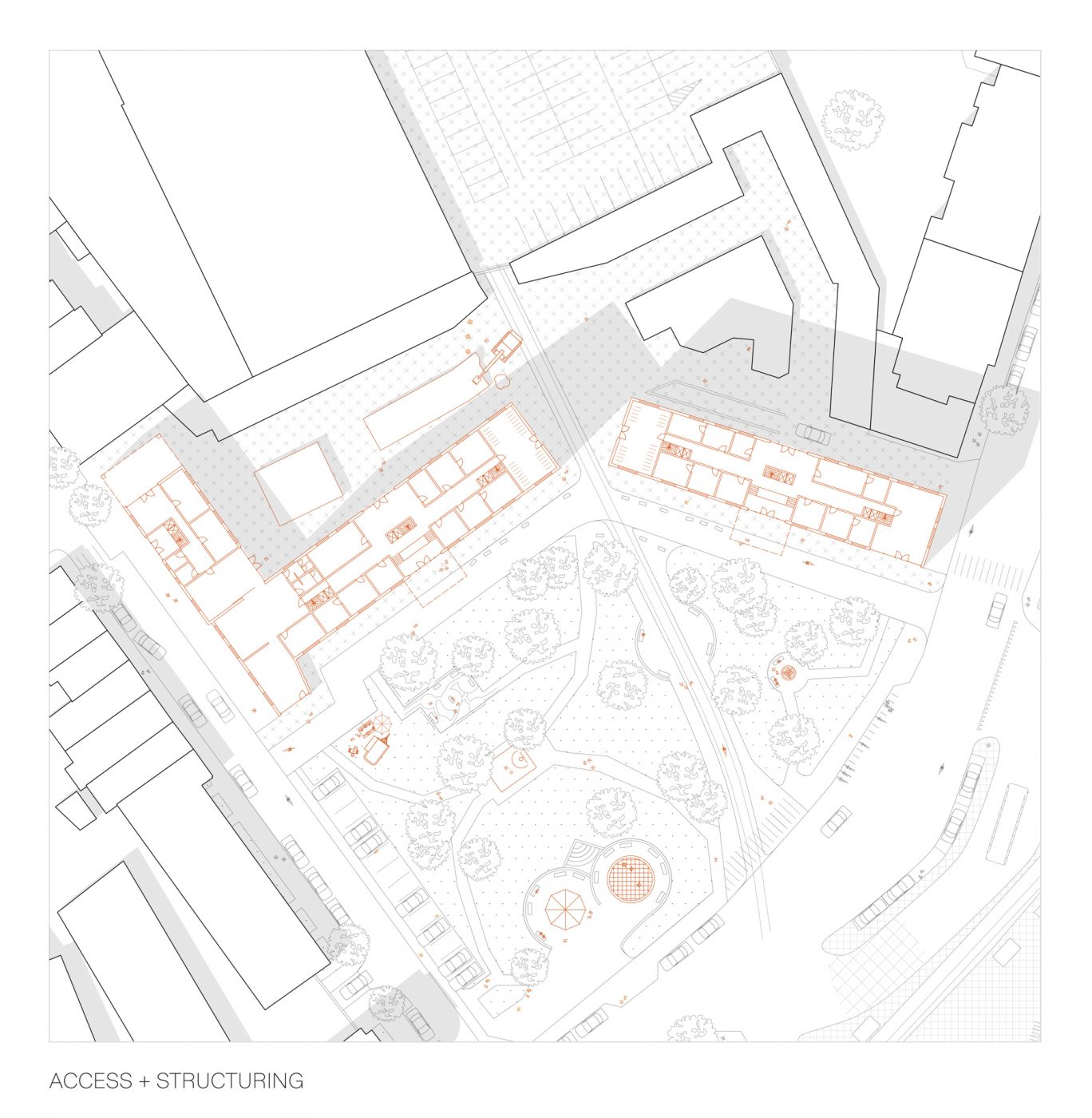

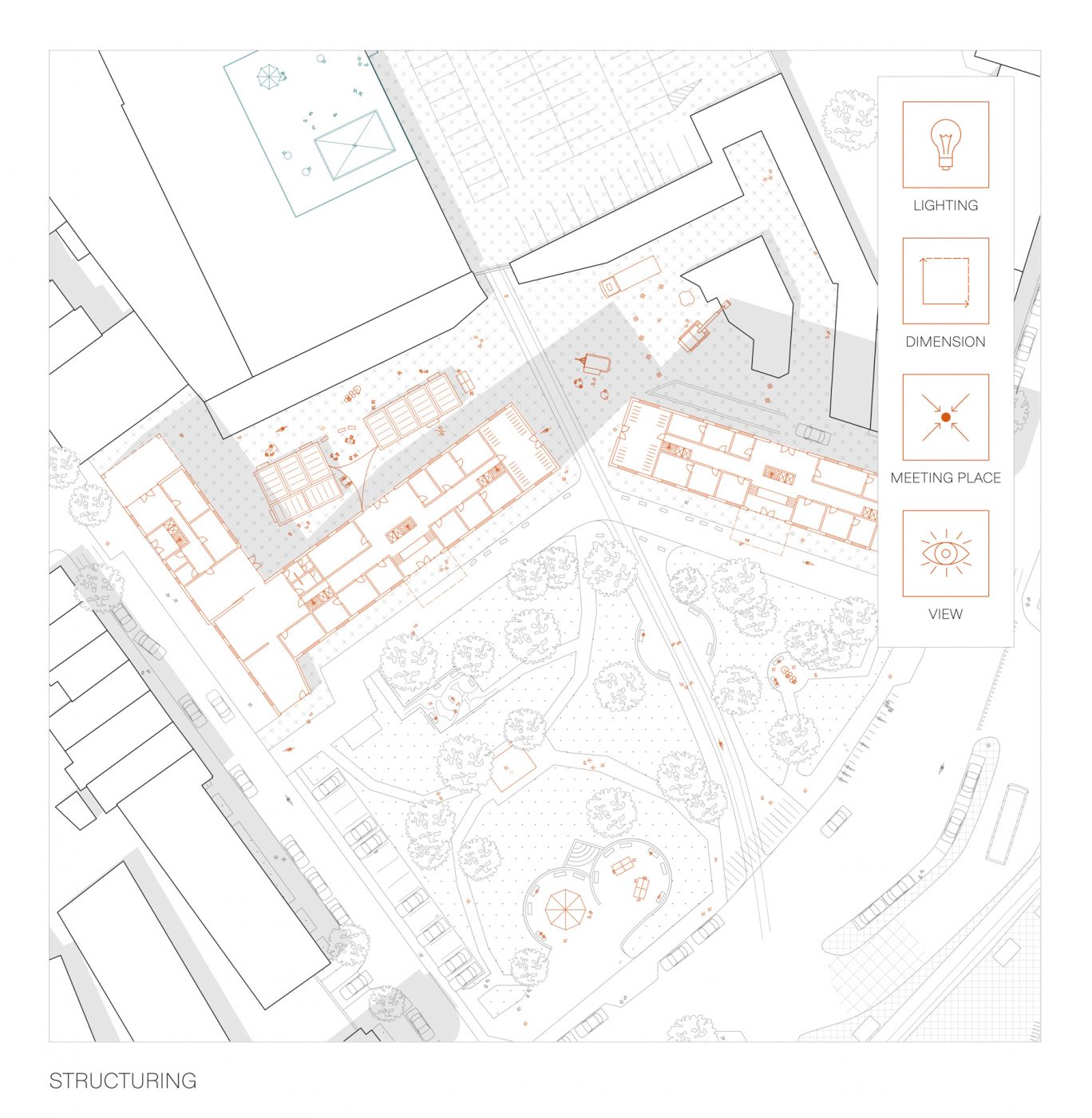

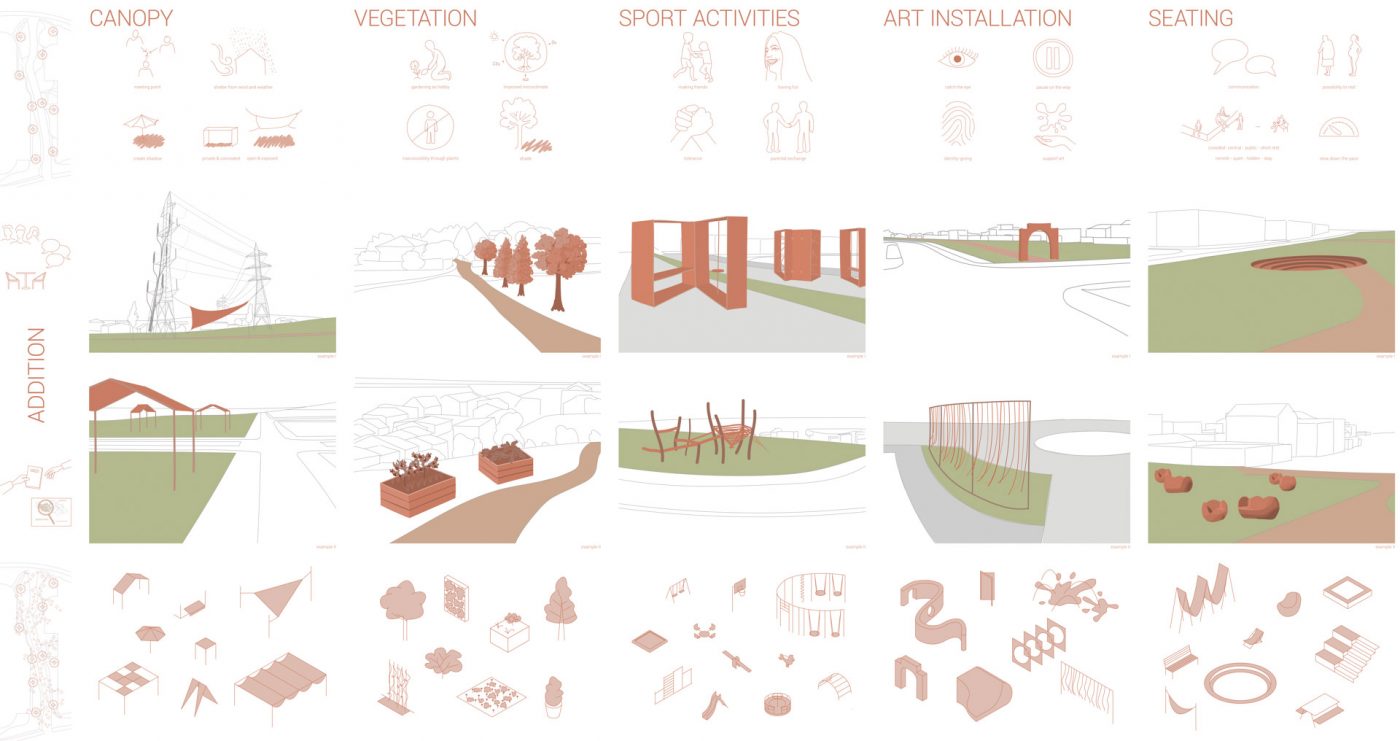

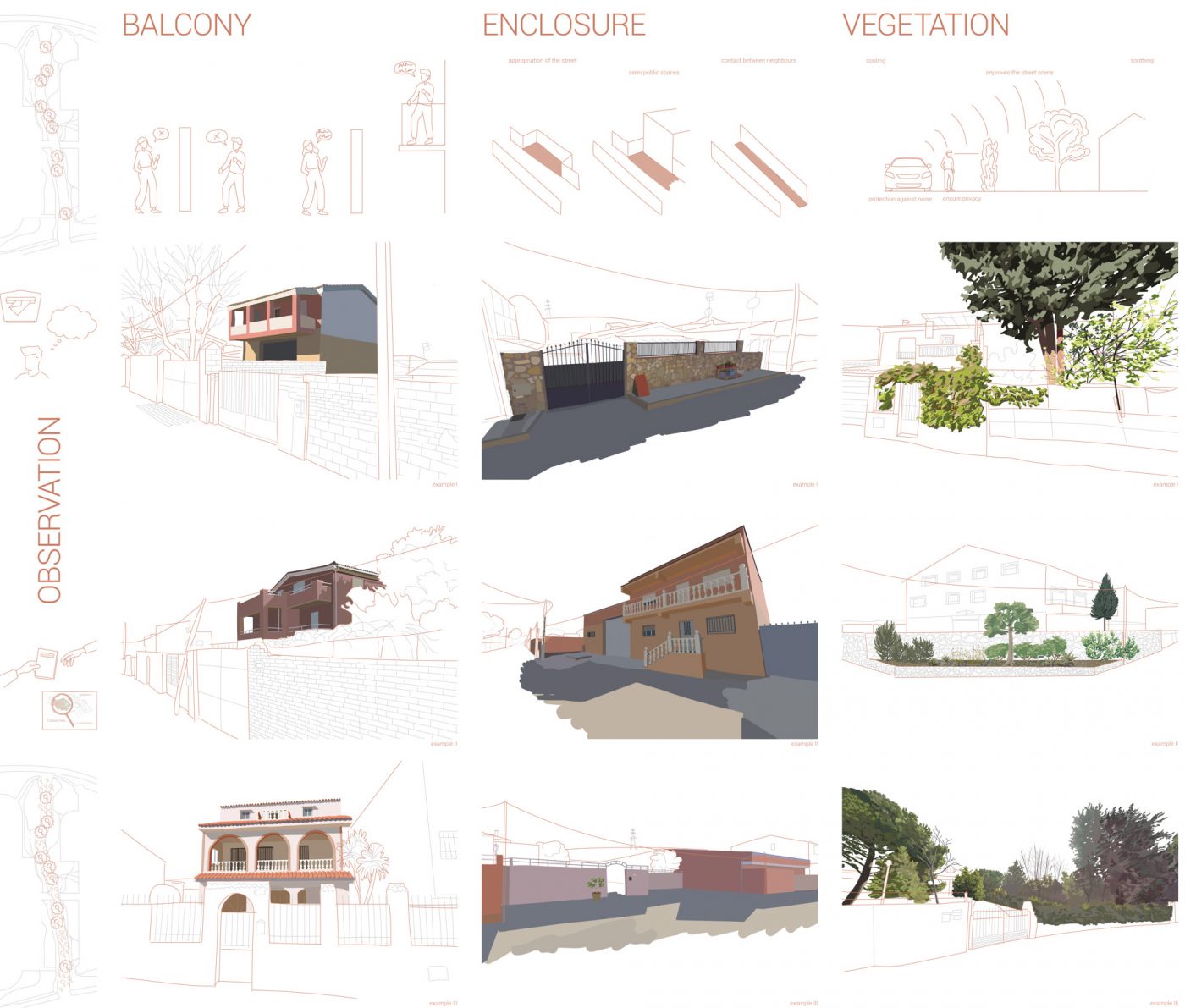

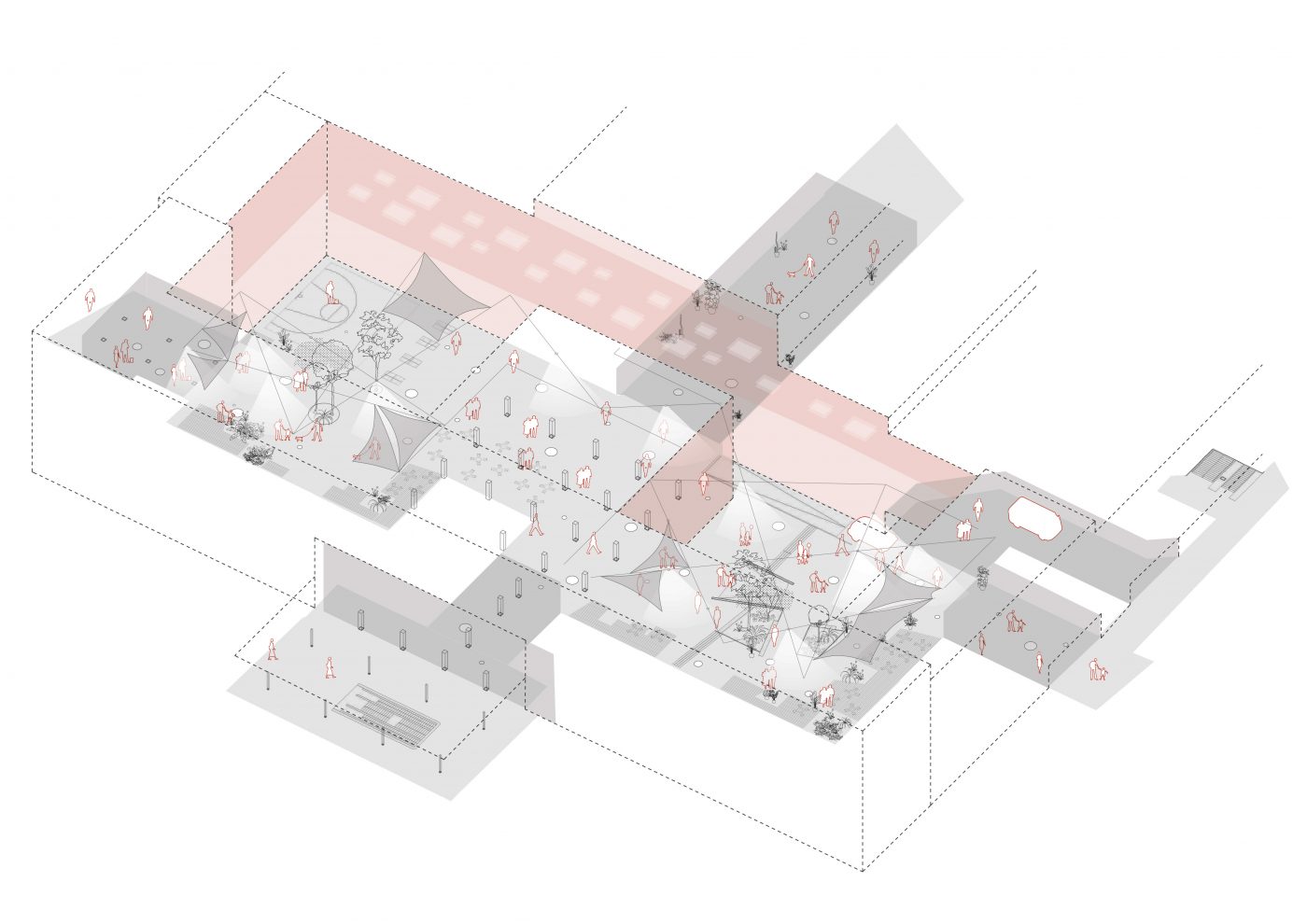

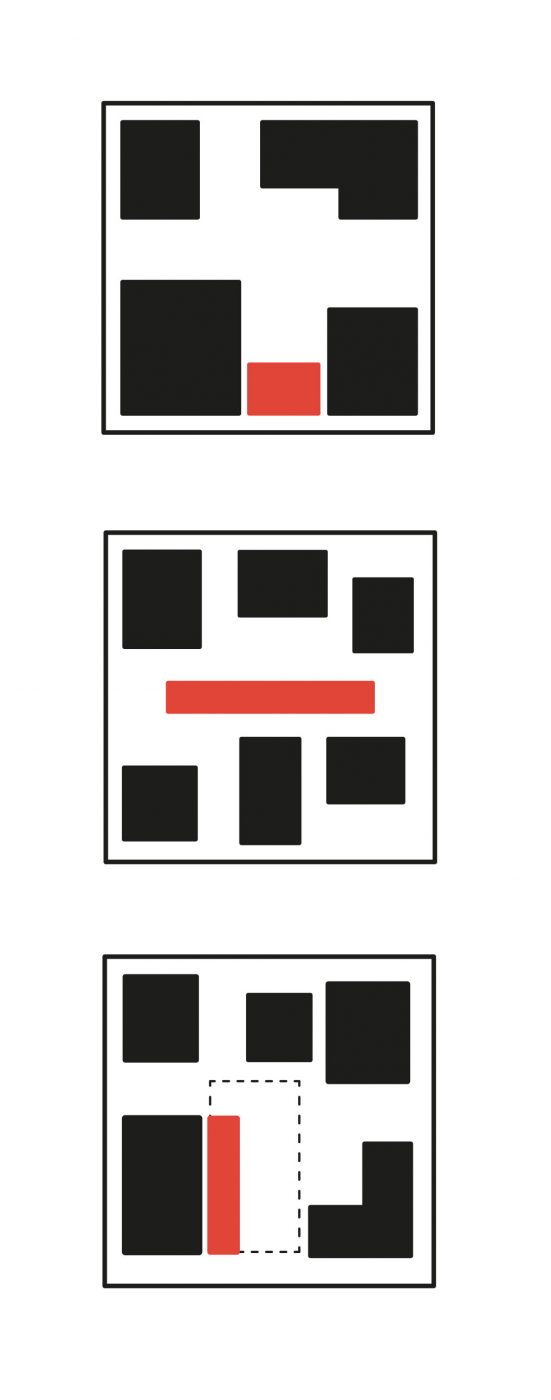

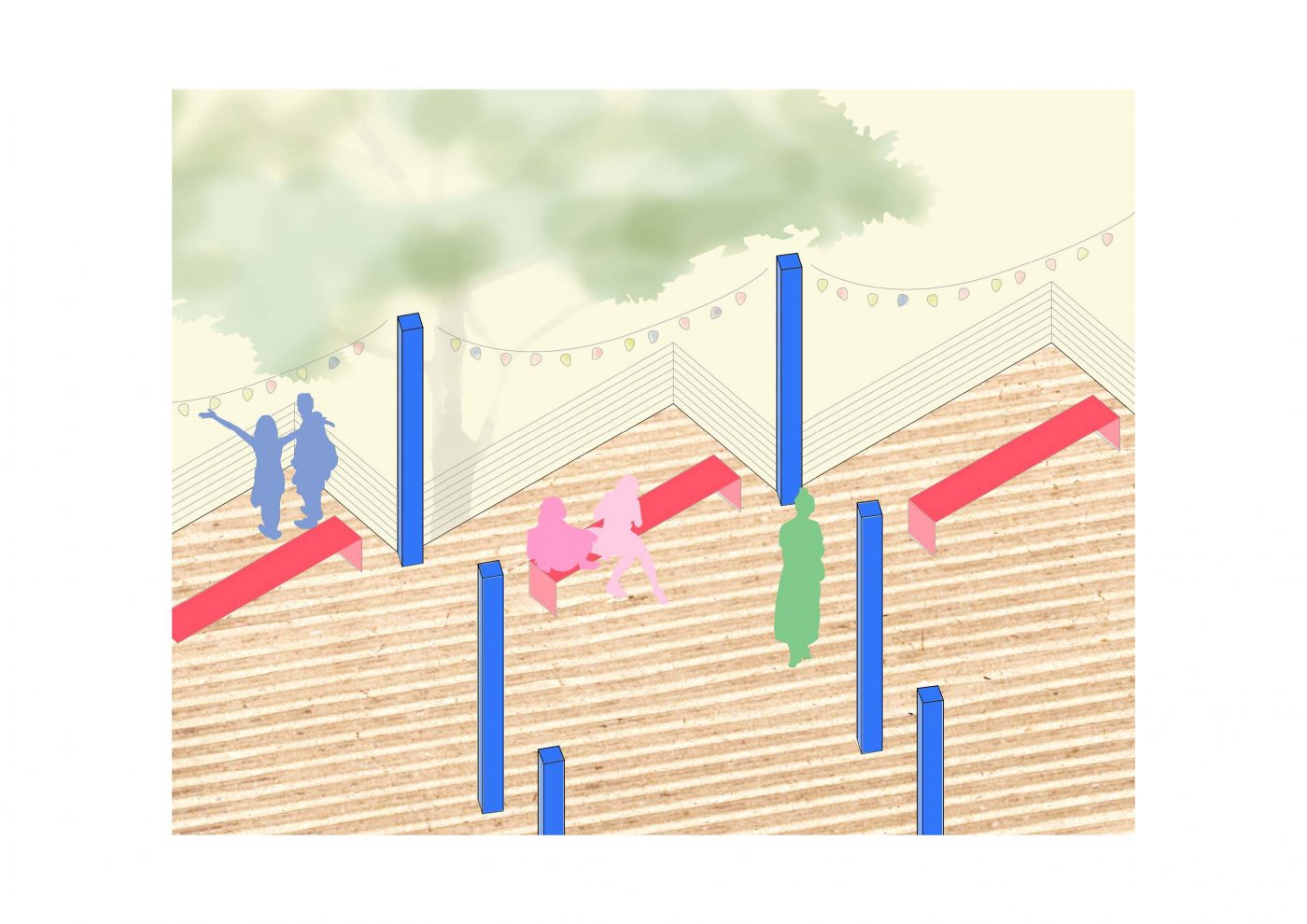

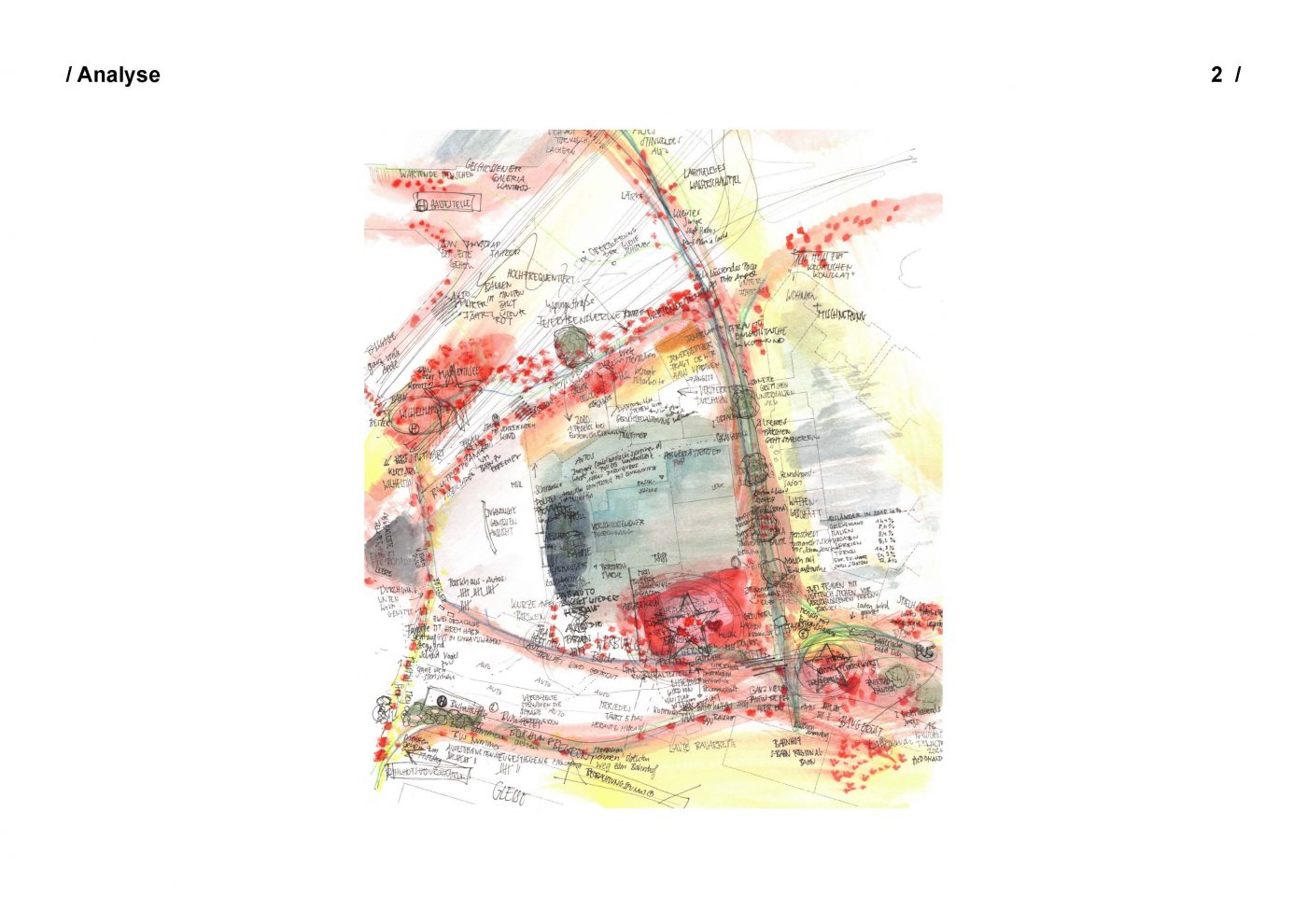

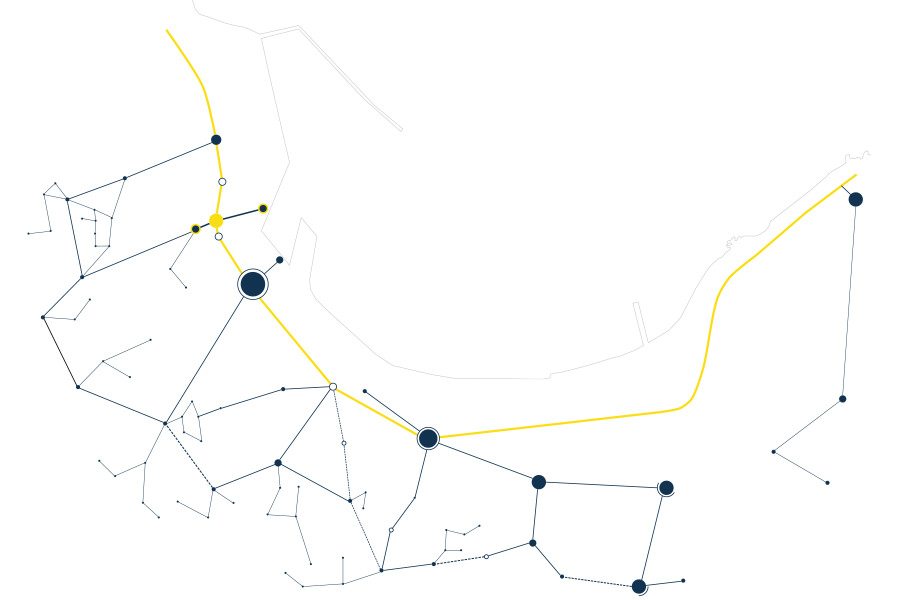

Sarah Hettrich und Hannah Switala

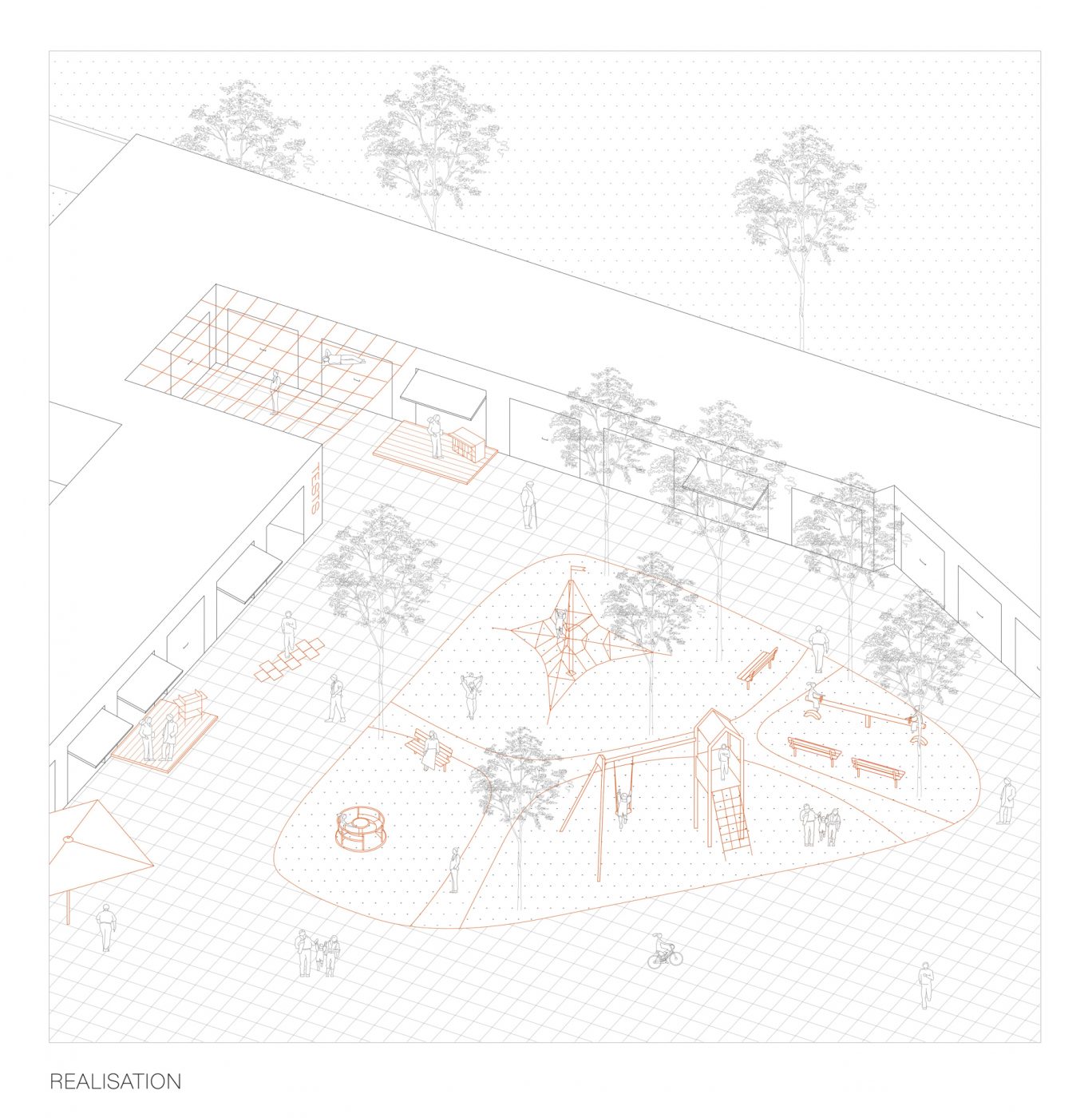

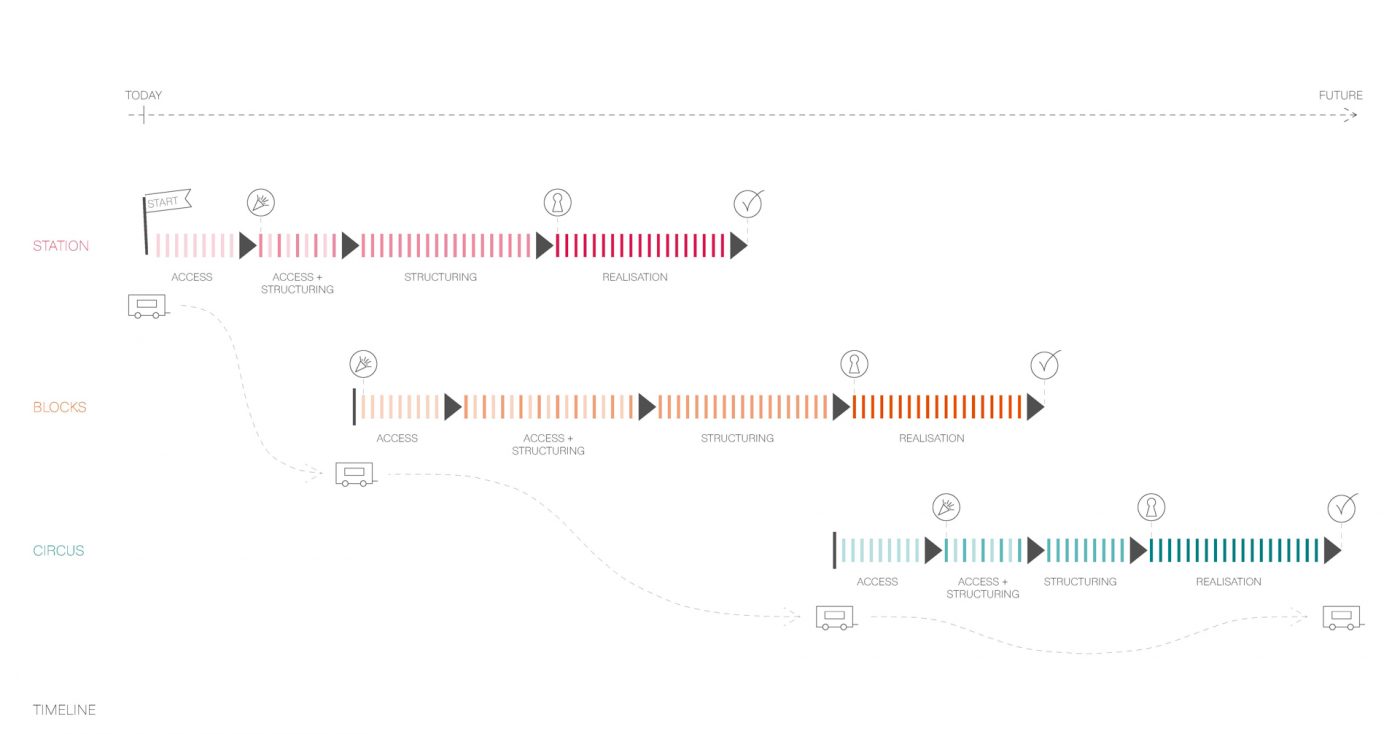

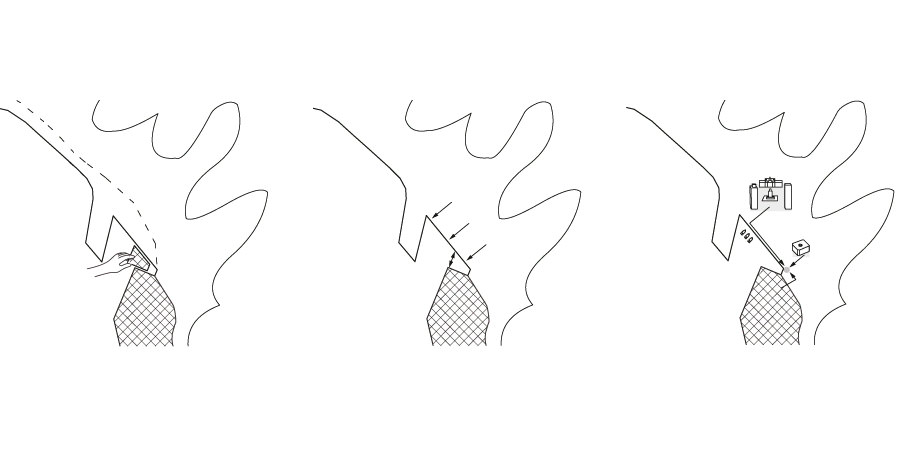

Ausgehend von unserer Analyse verstehen wir das Gebiet als ein komplexes Gefüge, bei dem man die Auswirkungen eines großen Eingriffs nur schwer absehen kann. Deshalb haben wir uns gegen eine großflächige Umstrukturierung und für punktuelle Maßnahmen entschieden. Um diesem gerecht zu werden, sehen wir eine prozesshafte Vorgehensweise als notwendig an. Diese soll es ermöglichen, möglichst viele Bewohner abzuholen, die Räume in ihrem Interesse zu gestalten und langfristig eine soziale Nachhaltigkeit zu erreichen. Durch eine vorangegangene Ortsanalyse haben wir Handlungsbedarf vor allem an drei Orten in unserem Gebiet gesehen. Zum einem die im Gebiet gelegene Metro-Station, den Bereich vor und hinter den beiden Zeilen, sowie den Zirkus. Der Prozess wird über die einzelnen Orte hinweg durch einen Bauwagen begleitet, der als Ausgangspunkt für unterschiedliche Maßnahmen dient. Kuratiert wird dieser durch die Planer*innen in Zusammenarbeit mit einer lokalen sozialen Einrichtung. Das Vorgehen im Prozess folgt immer demselben Prinzip. Zunächst wird die Erschließung ermöglicht, anschließend folgt die Strukturierung des Freiraums und zuletzt folgt eine Setzung.

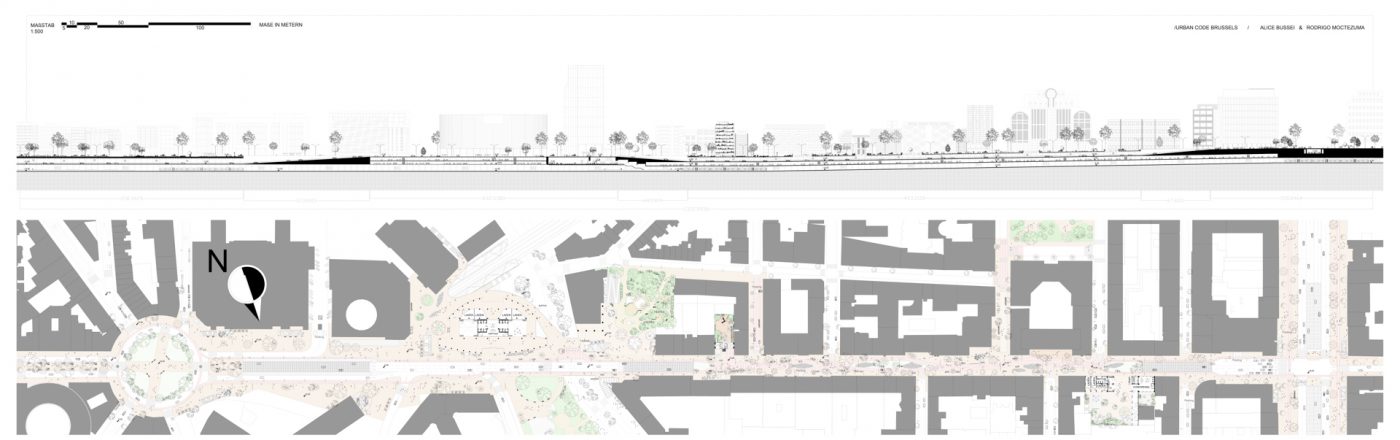

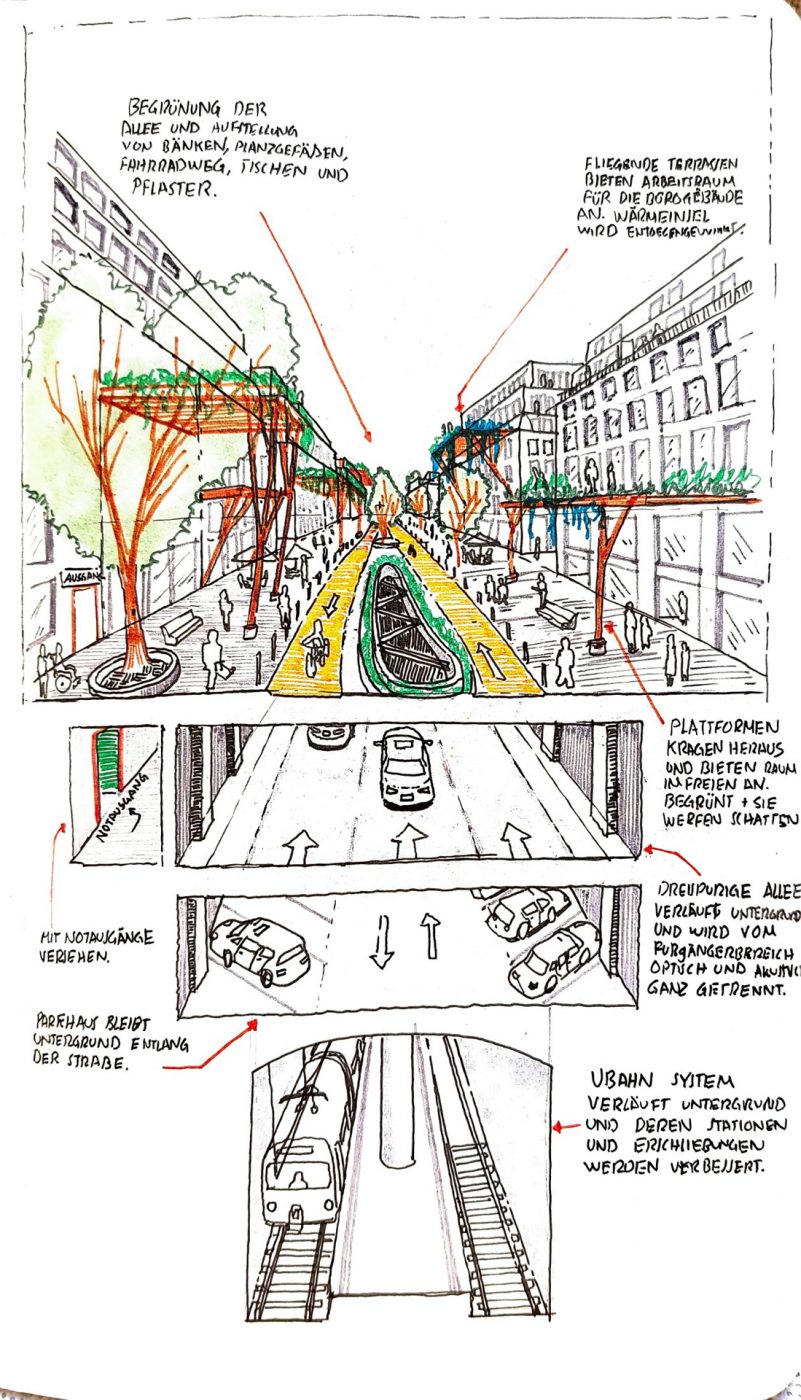

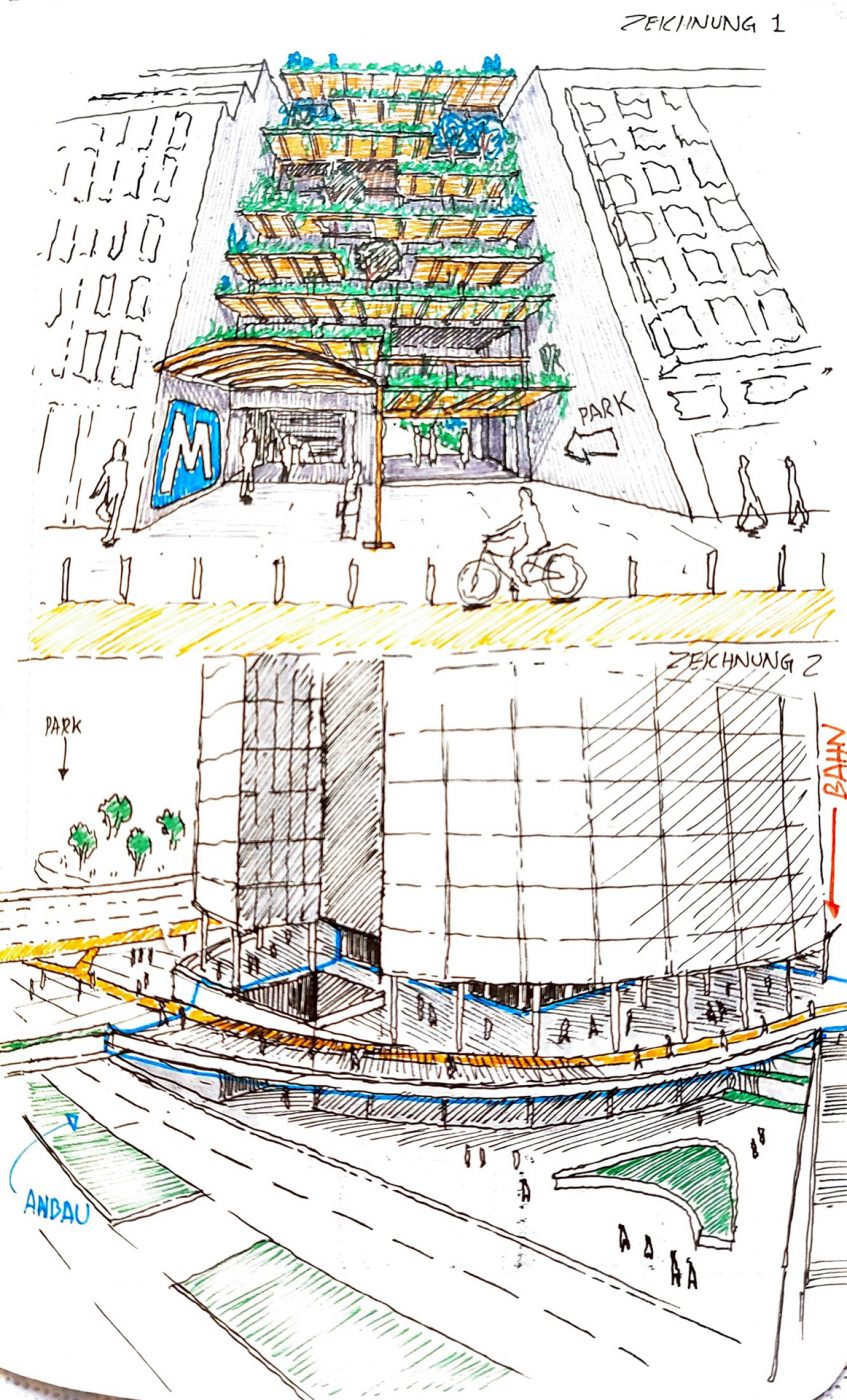

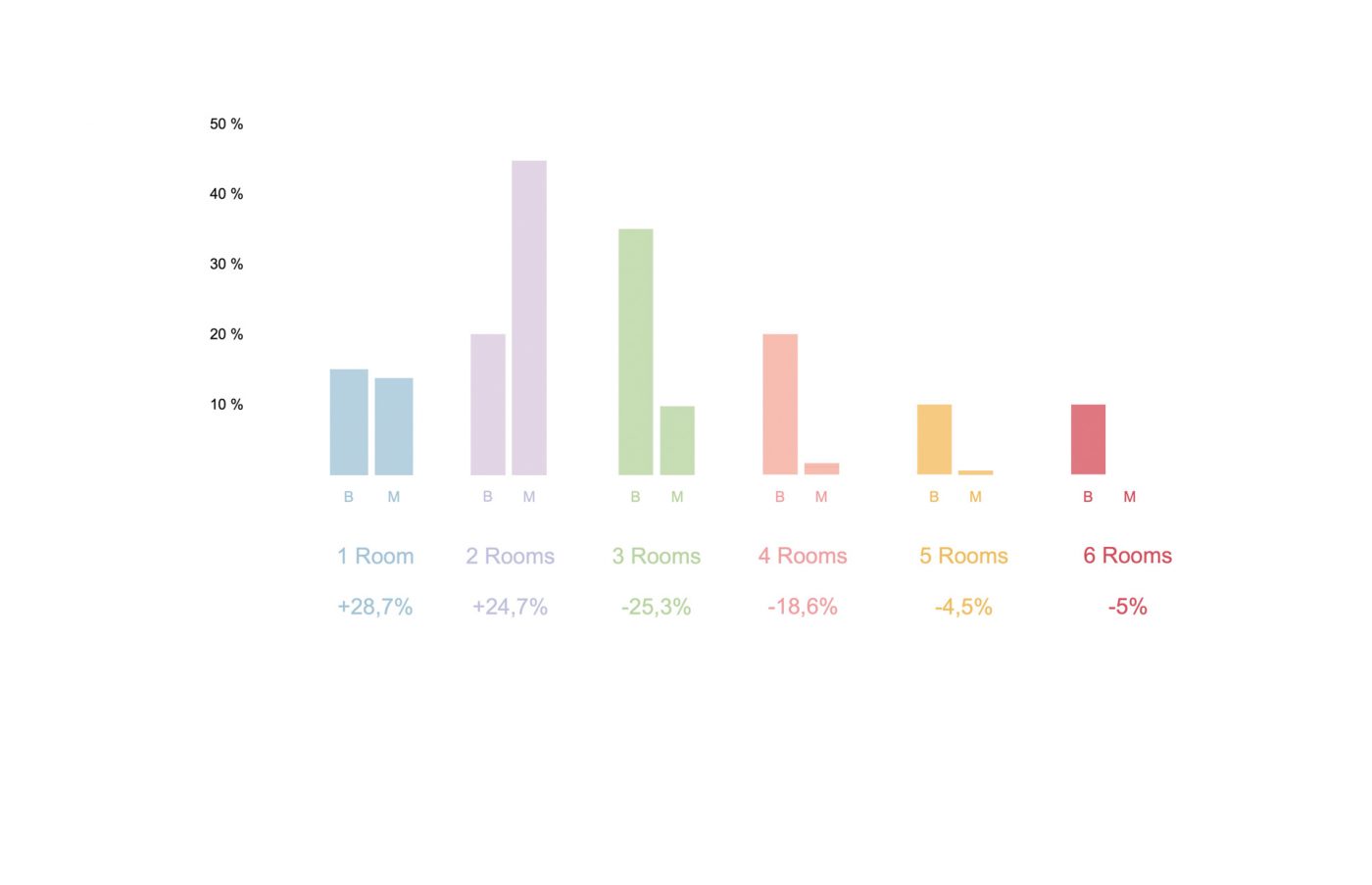

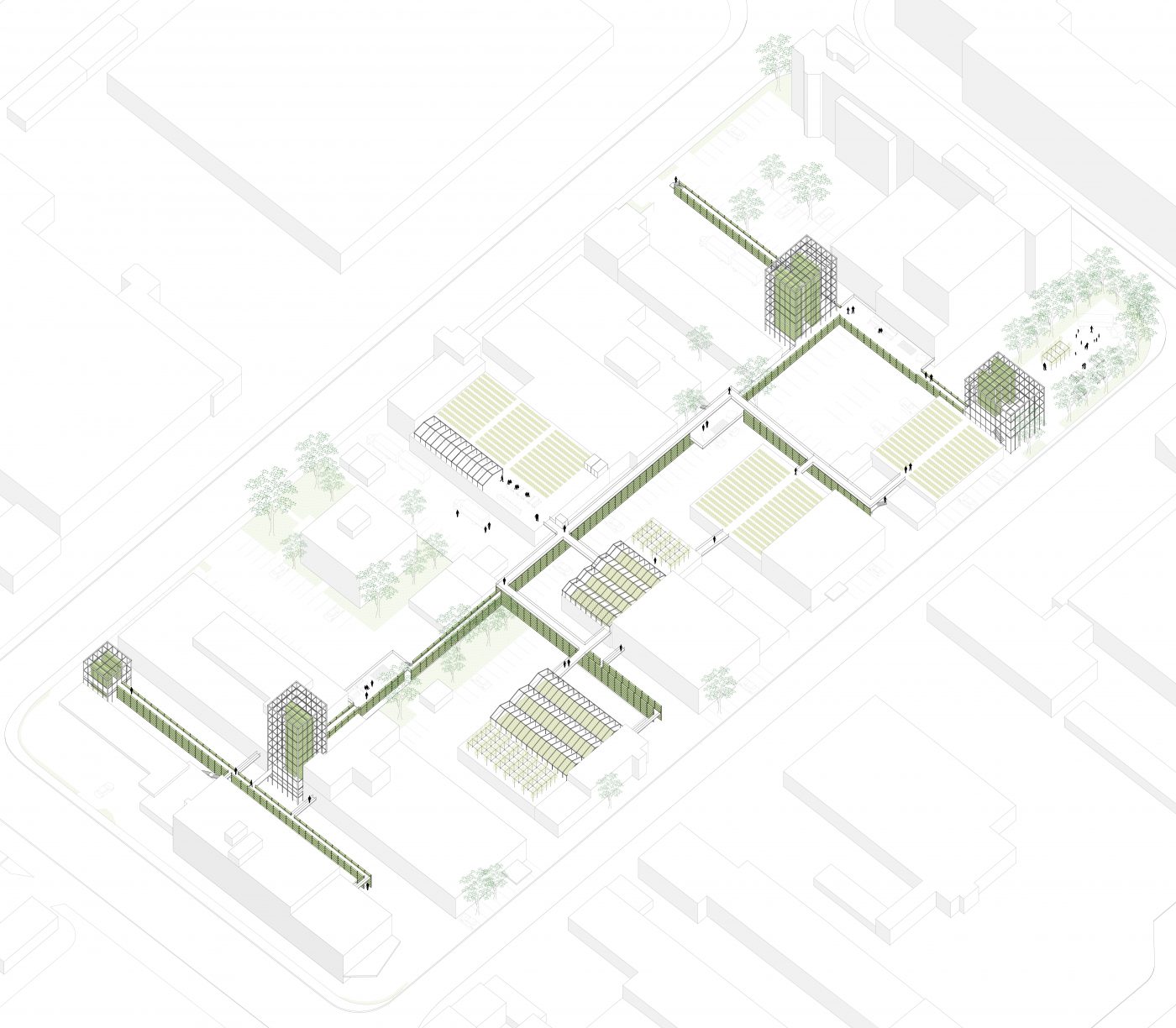

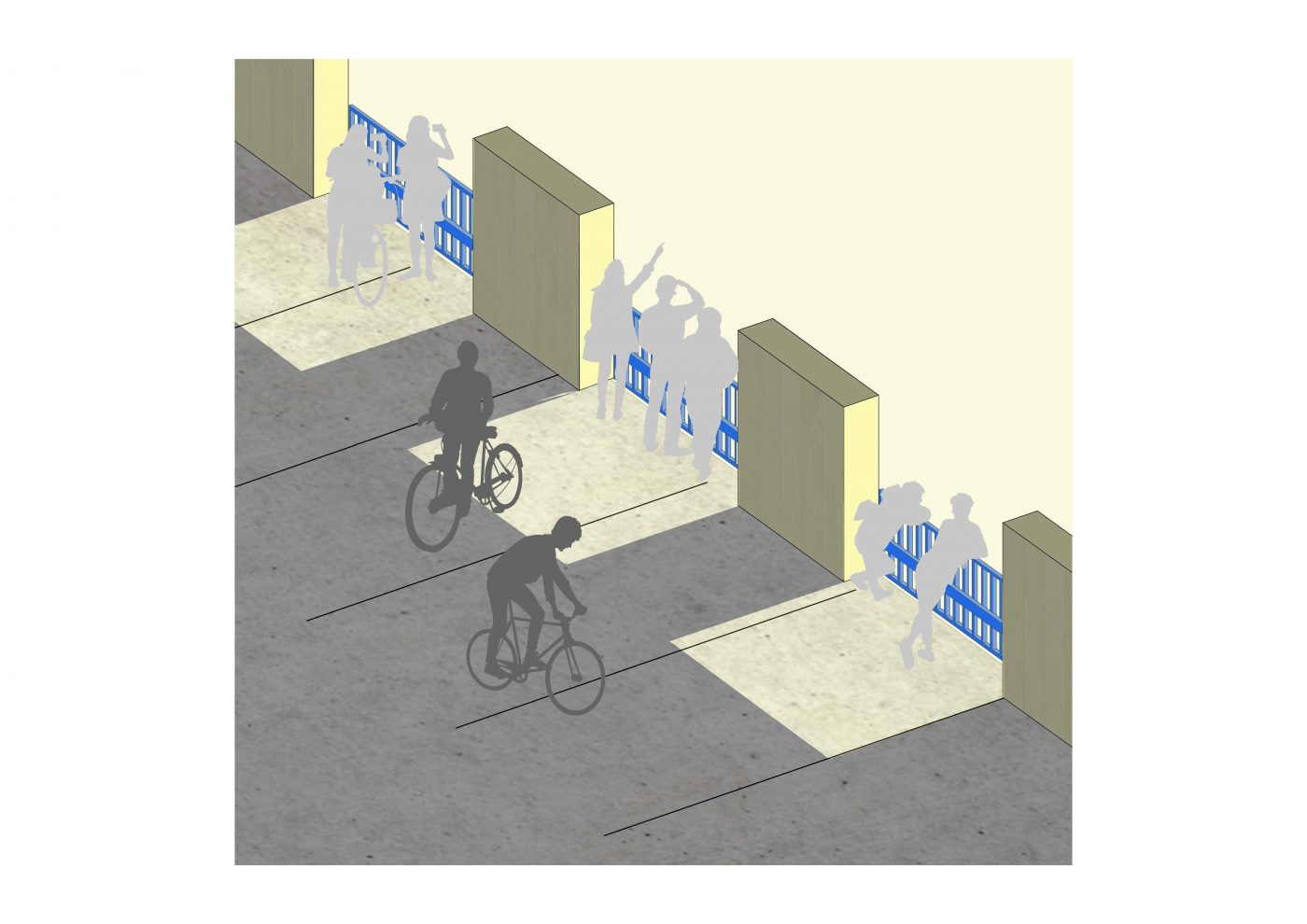

Alice Bussei und Rodrigo Moctezuma

Die Intervention auf der Rue de la Loi möchte mit einem kleinen Eingriff die Gestaltung der Allee radikal verändern. Das Projekt erstreckt sich über 1322 m auf Rue de la Loi vom Parc du Cinquantenaire bis zur Rue de la Toisson d’Or. Unter der Straße verläuft eine in den sechziger Jahren angelegte zweistöckige Tiefgarage, deren Potenzial nicht voll ausgeschöpft wird. Durch die Verlegung des Verkehrs auf die obere der beiden unterirdischen Ebenen entsteht die Möglichkeit, die wiedergewonnene Fläche der Straße für verschiedene Aktivitäten zu nutzen. Das Ziel ist es, diese Hauptstraße in Brüssel für alle zugänglich zu machen, nicht nur für die umliegenden gewerblichen und institutionellen Nutzungen, sondern auch für die Bewohner des nahe gelegenen Wohngebiets. Die geplante städtebauliche Intervention auf Rue de la Loi in Brüssel verspricht eine radikale Veränderung und eine lebendige Neugestaltung des Viertels. Durch die Umwandlung der vierspurigen Straße in eine fahrrad- und fußgängerfreundliche Zone sowie die Schaffung von Grünflächen, Arbeitsbereichen und öffentlichen Plätzen wird die Allee zu einem attraktiven und nachhaltigen Raum für Bewohner und Besucher.

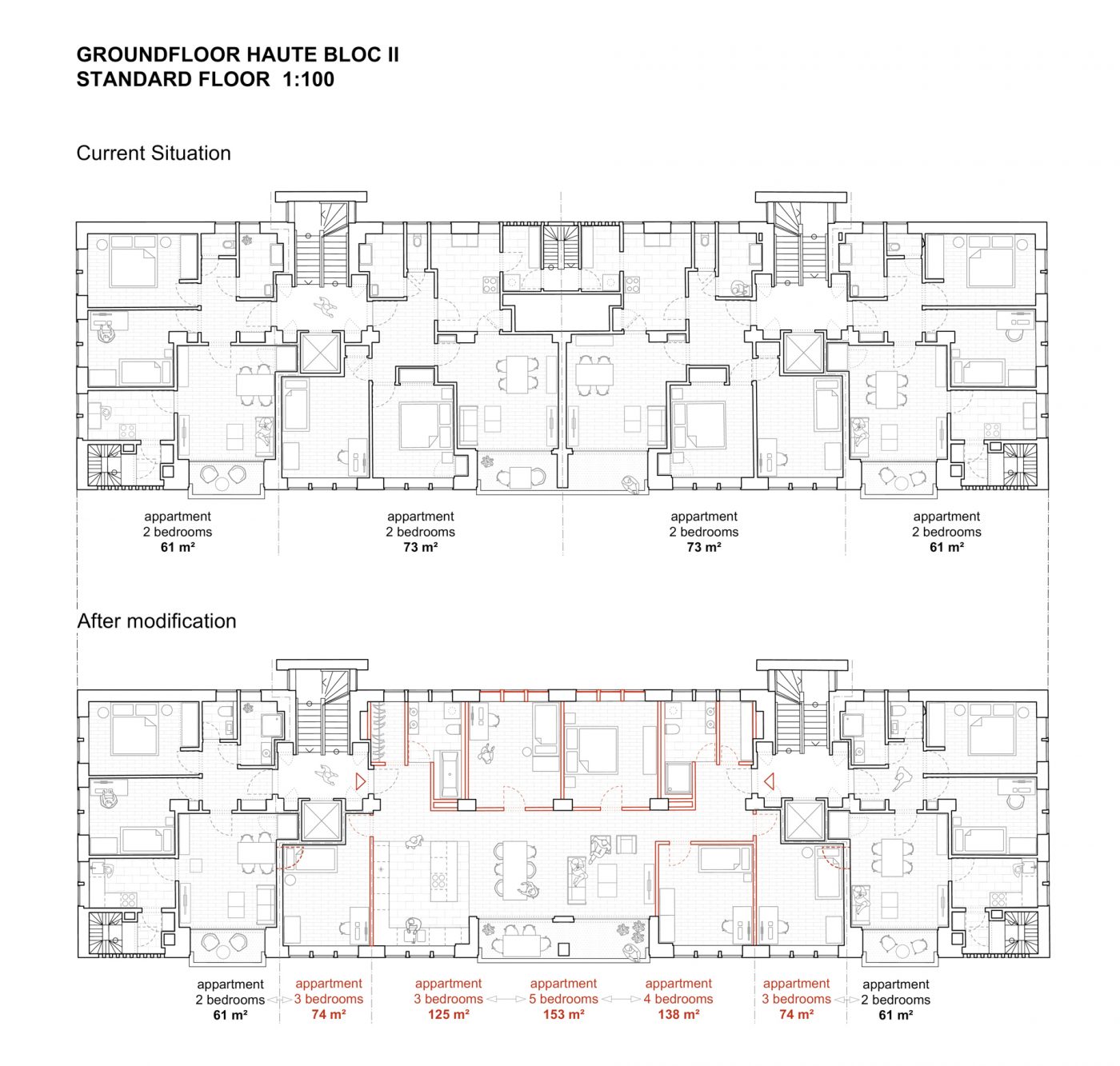

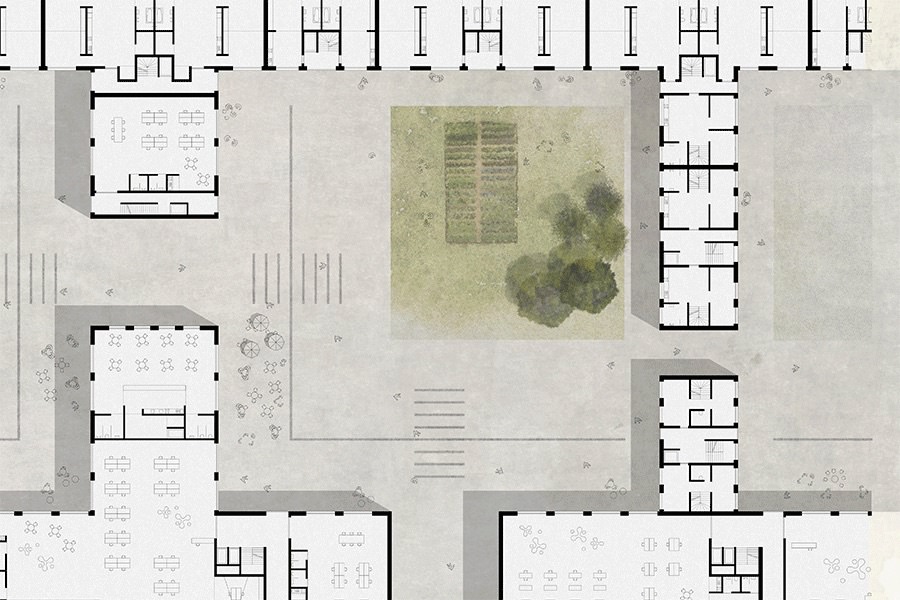

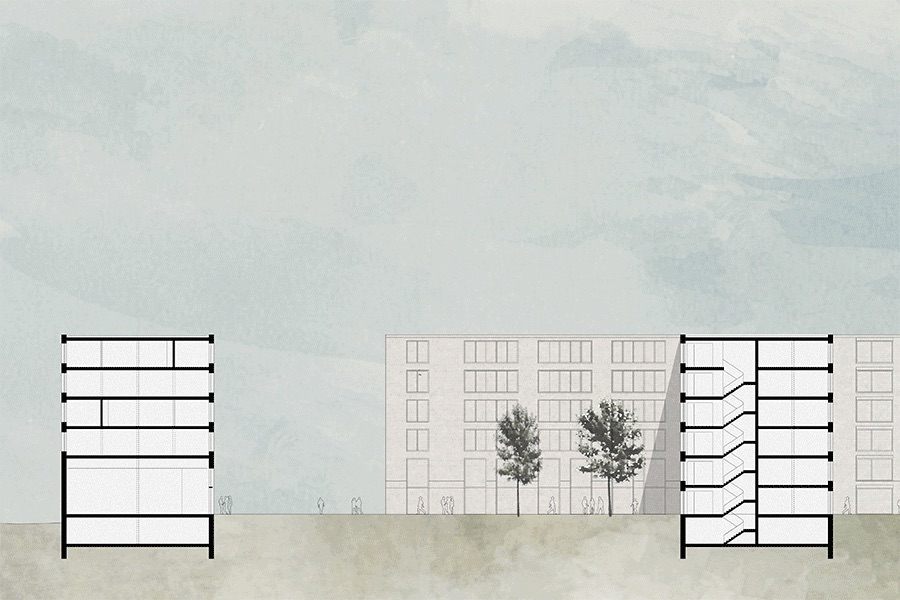

Wiebke Stadtlander und Lisa Steinmayer

Der Entwurf zeichnet sich durch einen behutsamen Umgang mit dem Bestand und den Einsatz kleiner, präziser Eingriffe auf allen Maßstabsebenen aus, die eine möglichst hohe Diversität im Block ermöglichen. Das Arbeiten mit flexiblen Grundrissen, die sich den wechselnden Bedürfnissen einer sich wandelnden Gesellschaft anpassen, die Wohnraumerweiterung durch vorgesetzte Balkone und die neue Transparenz der Erdgeschosszone erhöht die Lebensqualität im Block. Die drei Höfe, die im Freiraum entstehen, stärken darüber hinaus die Identifikation der Bewohner:innen mit dem Quartier. Der grüne Hof lädt die umliegende Nachbarschaft zum Verweilen ein, während der neue Gewerbehof einen Weg ermöglicht, die hohe Arbeitslosigkeit zu reduzieren und das für Brüssel typische Handwerk und Kleingewerbe im Block zu manifestieren. Der von der Kita bespielte Hof fungiert als Scharnier zwischen dem gründerzeitlichen Quartier und den sozial geförderten Wohnungsbauten. Er verzahnt die Quartiere, kreiert einen Ort der Begegnung und bringt Bewohner*innen und Besucher*innen zusammen.

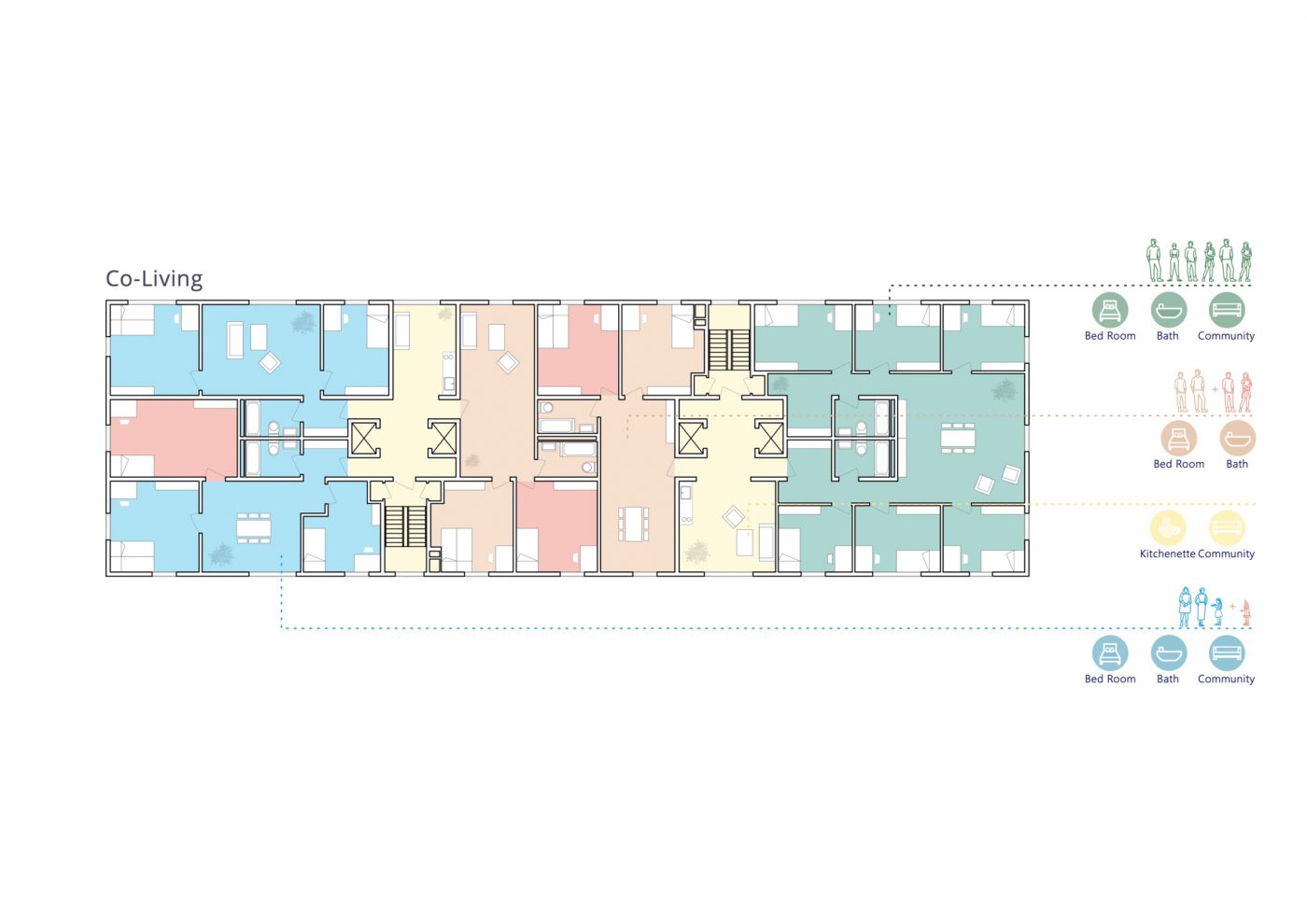

Ha-Nhi Trinh und Tamara Wagemann

Ein wichtiges Ziel für uns ist es, einen verbindenden Schulcampus zu schaffen, an dem die Bewohner*innen des Viertels, die Schüler*innen und Eltern aller umliegenden Schulen miteinander in Kontakt treten können. Um dies zu ermöglichen, wird eines der fünf Häuser entfernt. An dieser Stelle entsteht eine große Plattform in Verbindung mit Walkways zu den restlichen vier Häusern. Wir haben uns auch mit den Bestandsgebäuden auseinandergesetzt. Zwischen den privaten Wohnräumen soll Platz für gemeinschaftliche Flächen entstehen und geschossübergreifende Community Spaces generiert werden, in denen Gemeinschaft und soziale Interaktion gefördert wird. In den zwei unteren Geschossen der Bestandsbauten, stellen wir uns verschiedene öffentliche Nutzungen vor, die temporär umgenutzt werden können, für Workshops, Bars oder Kunstgalerien.

Simon Volk und Yuewen Ding

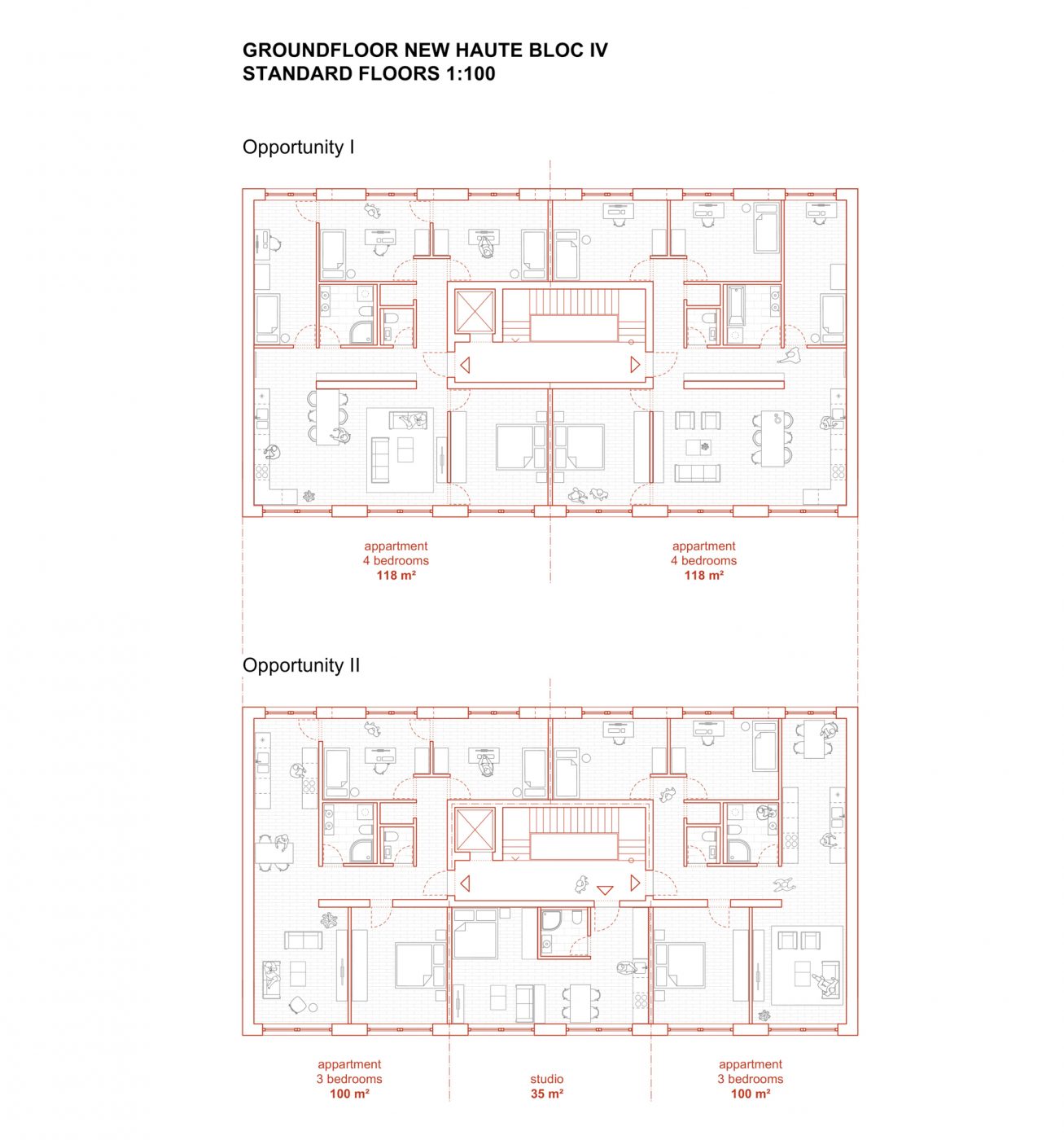

Our approach is to change as little as possible but as much as necessary and to provide the residents with opportunities for their everyday life as well as the creation of a resilient block community, which can also consist of many small communities. With the help of these communities, it can later be possible to guide the development of the block itself. But we also want to keep the places that are so popular with the residents today – like the garden with the graffiti of the residents. We see the potential for creating the community spaces with diverse functions in unused spaces within the buildings or between the buildings or in the unused underground parking. For the creation of such places we do not want to displace people from their apartments. In order to increase the daily interaction of the residents and the exchange of experiences, we are opening up the first floor zone, so that the block, which consists of two courtyards, can also be used by the neighborhood and can be better accessed. To increase the supply of apartments for large families, we are adding a compact new building in place of the abandoned concrete skeleton. The prominent residential tower with its 5 staircases can offer a variety of large and small apartment types through small interventions.

Entwurf – Urban Code Brussels

Lehrteam

Vertr.-Prof. Markus Vogl

Ann-Kathrin Ludwig

Philipp Deilmann

Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen

Prof. Dr. Martina Baum

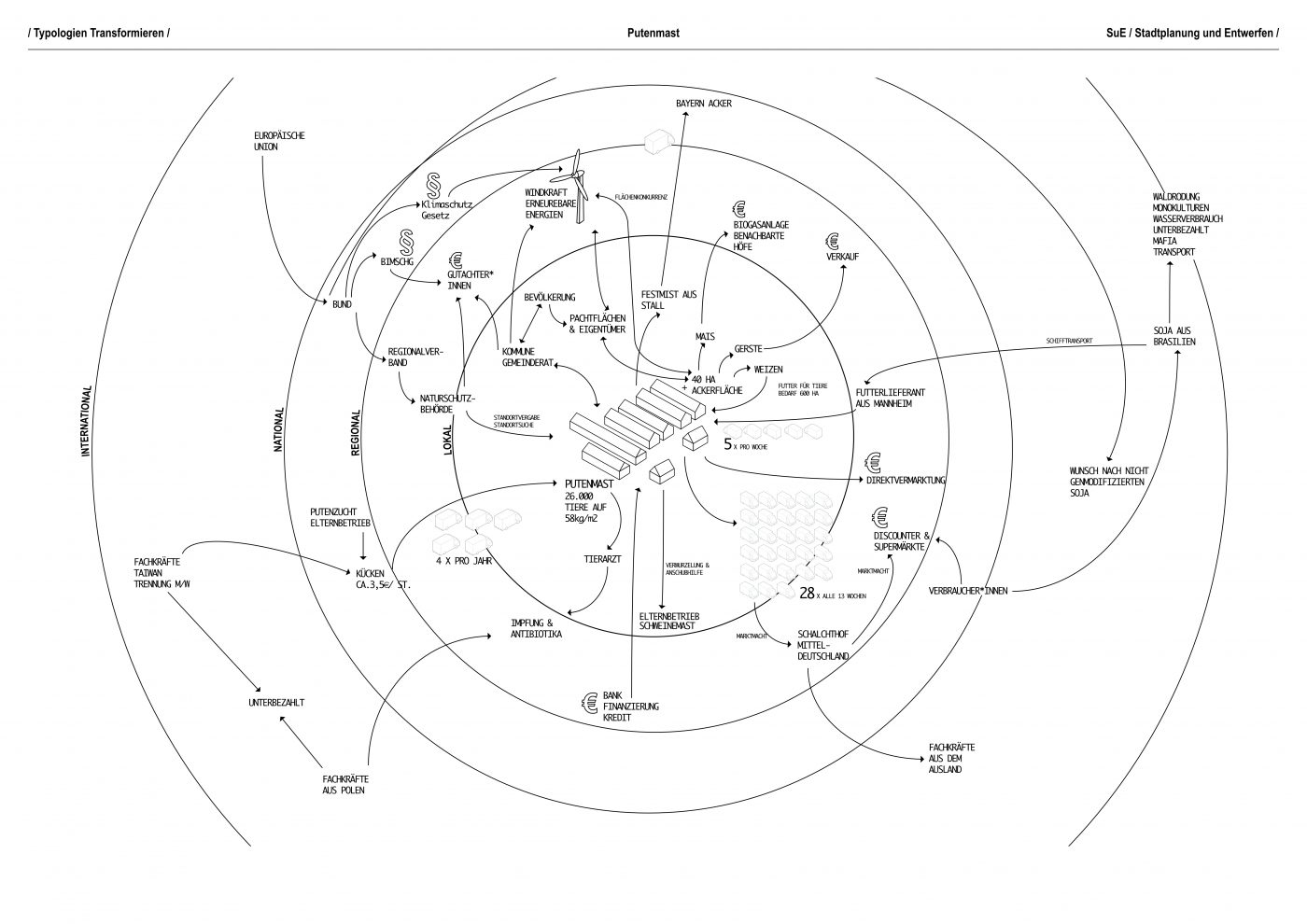

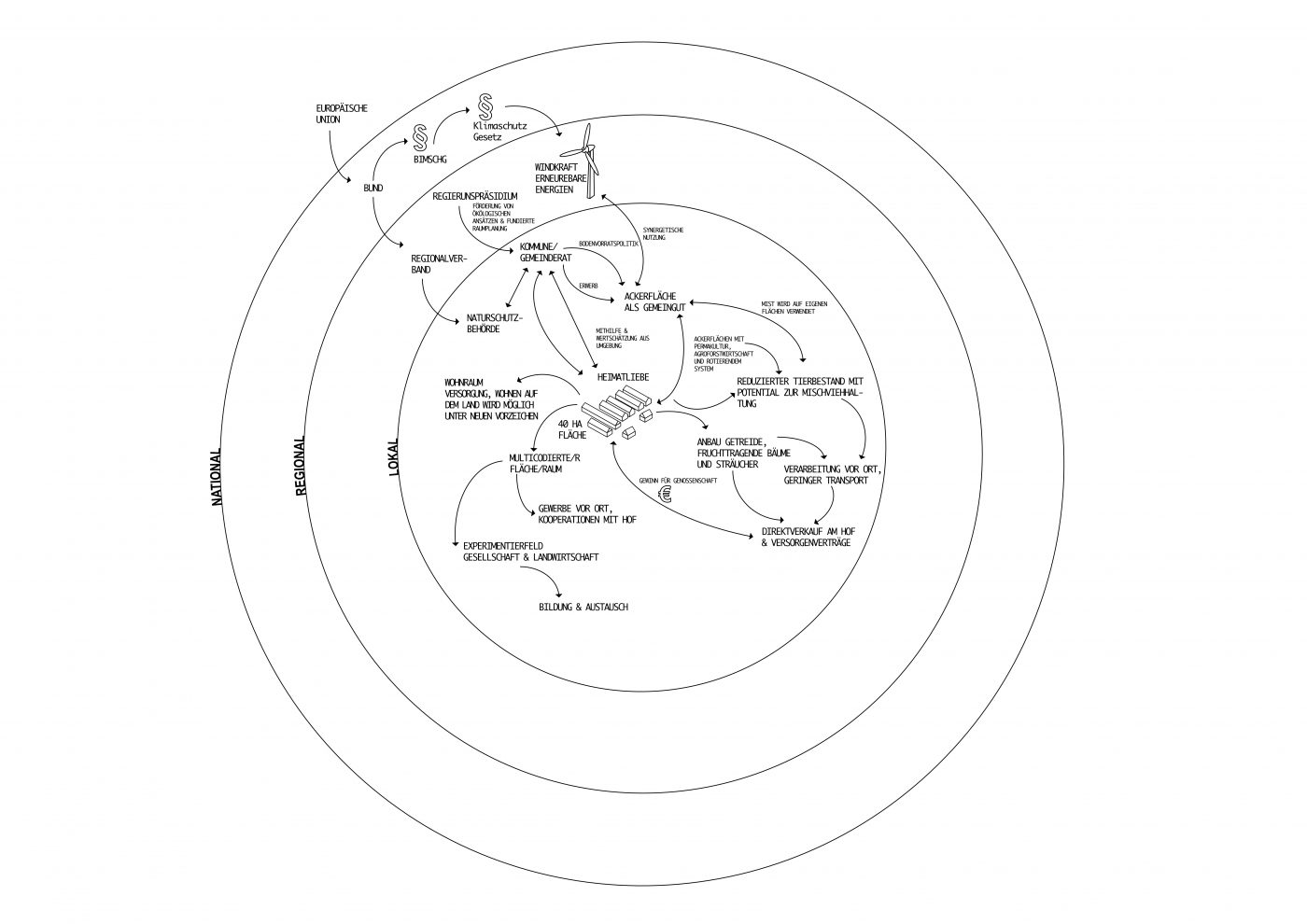

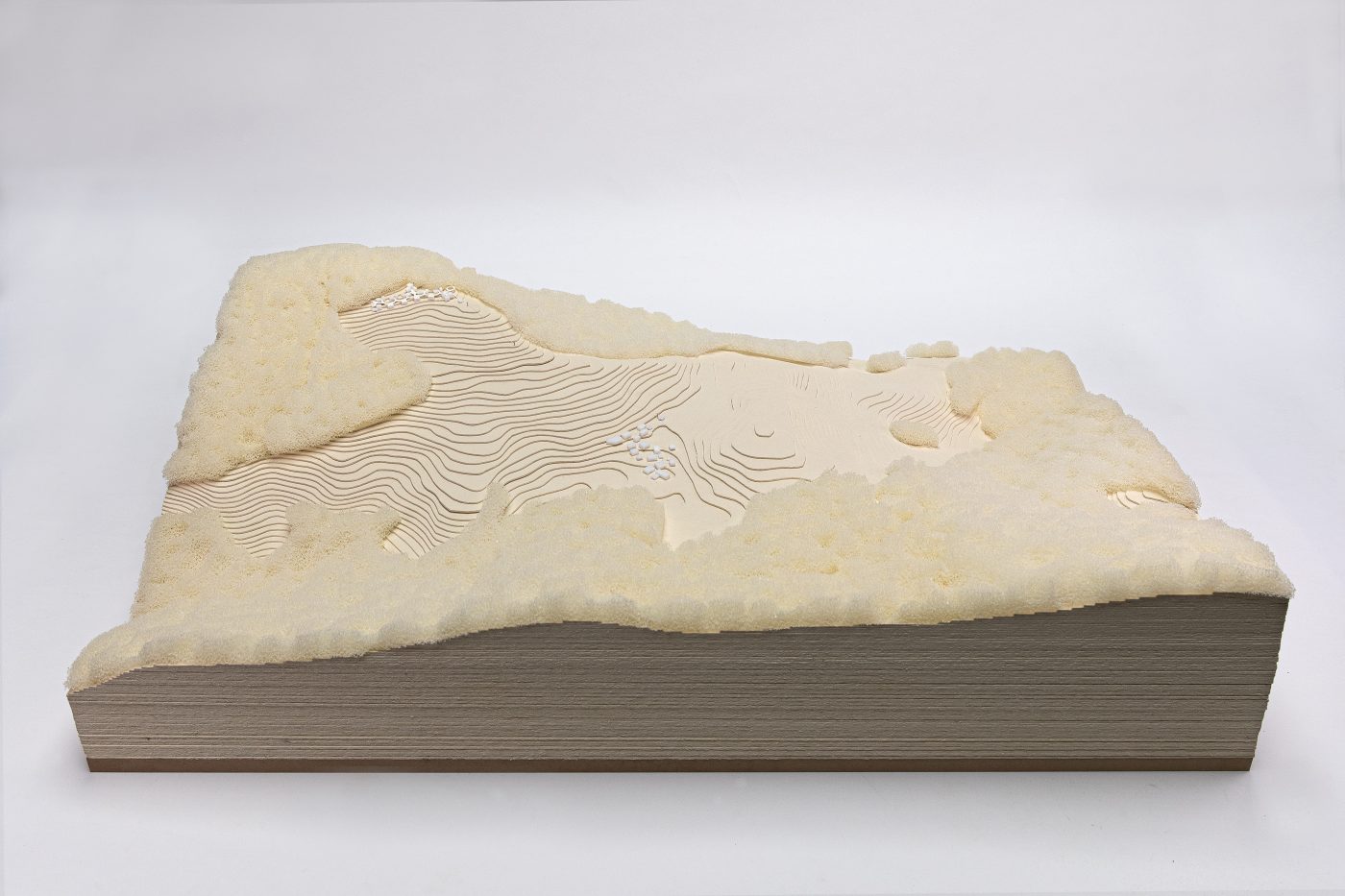

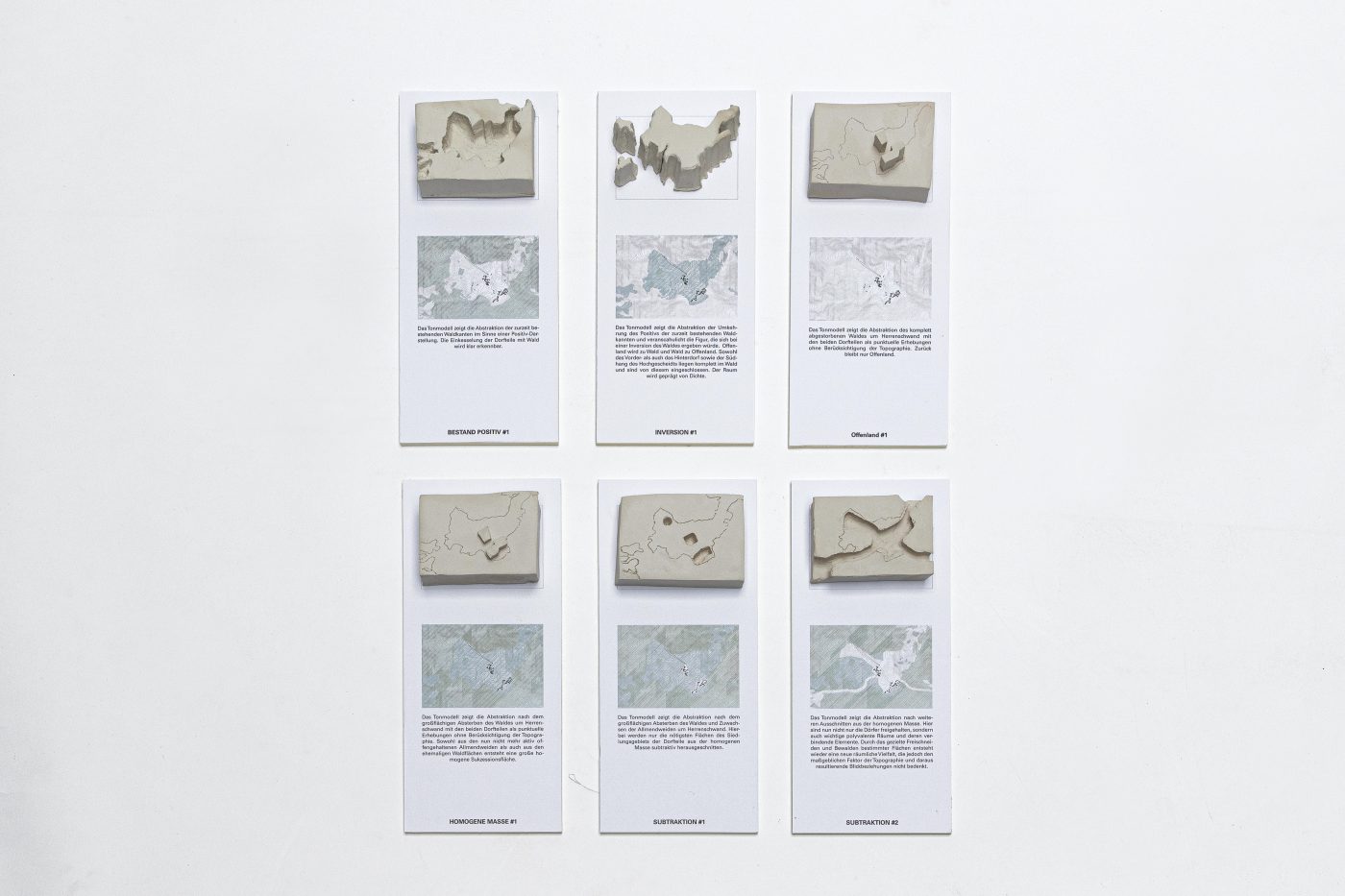

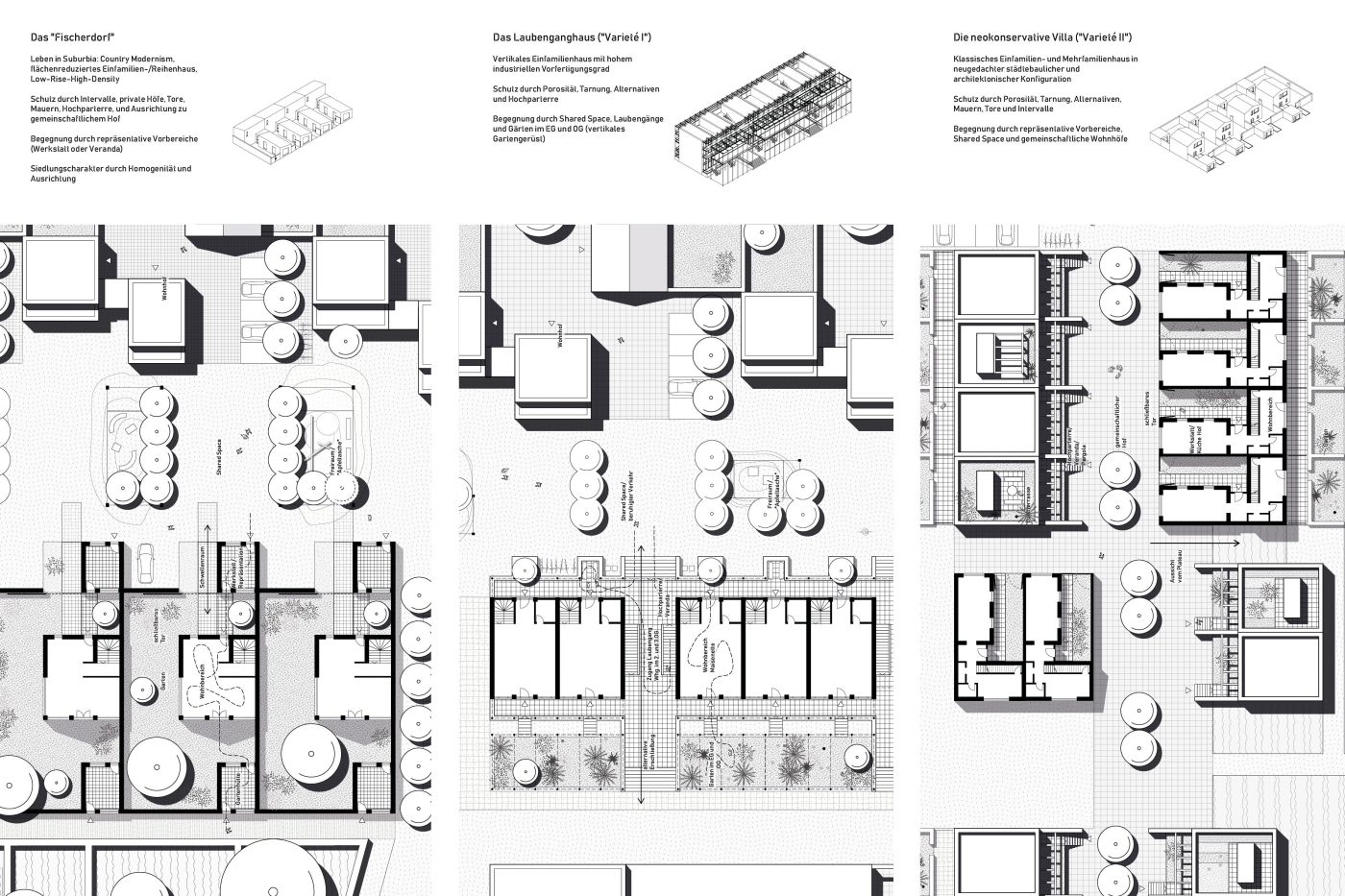

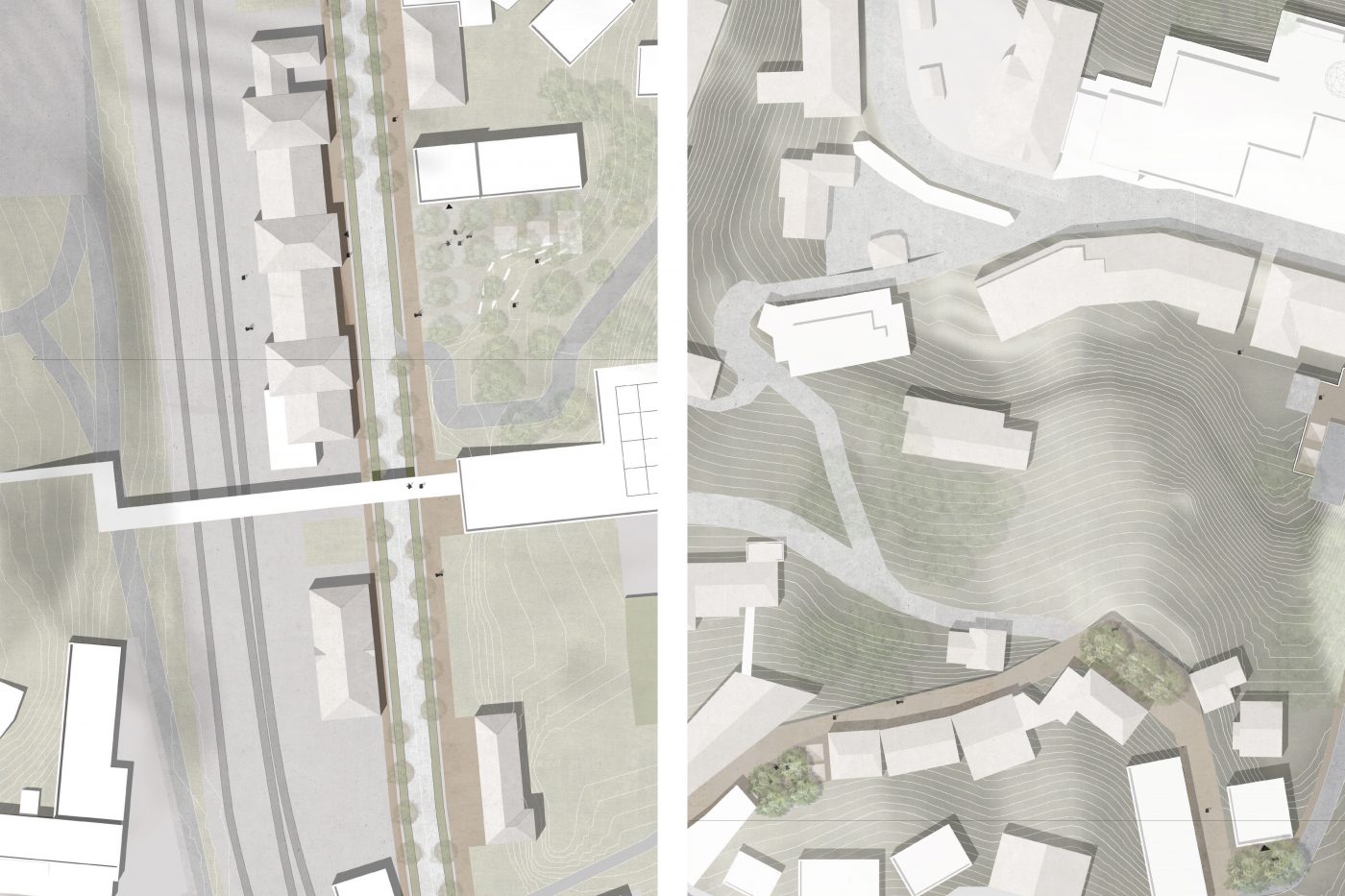

Typologien Transformieren

Entwürfe

Foto: Philipp Deilmann

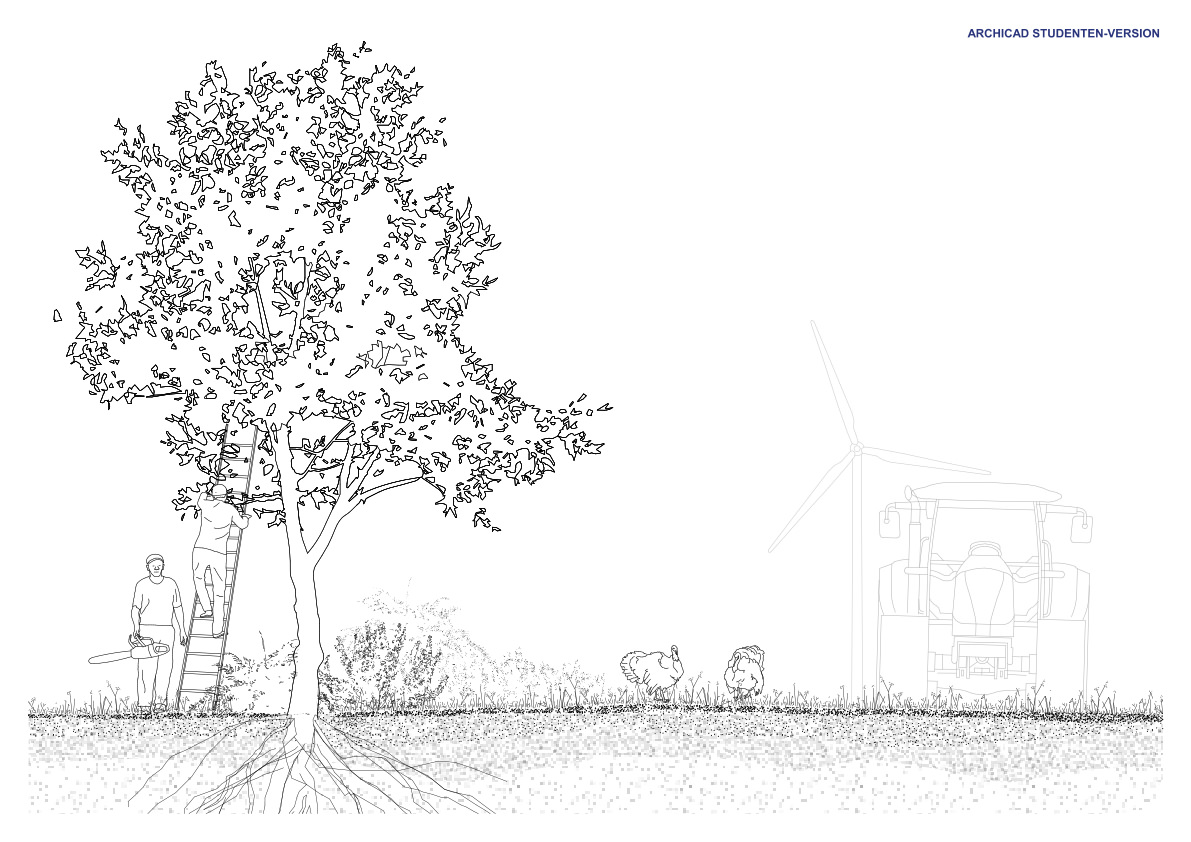

Mit der Gestaltung ihrer gebauten Umwelt verfolgen Menschen das Ziel, sich eine auf sie zugeschnittene lebenswerte Umgebung zu schaffen. Zumeist zerstören wir dadurch Flora und Fauna und folglich auch unsere eigenen Lebensgrundlagen. Wenn wir unser Land zukünftig gerecht, ökologisch und produktiv weiterentwickeln möchten, müssen gerade die räumlichen Disziplinen neue Ansätze diskutieren und entwerfen. Die drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung – Soziales, Umwelt, Wirtschaft – bilden den gesellschaftlichen Rahmen für dieses Entwurfsstudio.

Dabei gilt: Suffizienz muss vor Konsistenz, Konsistenz vor Effizienz stehen!

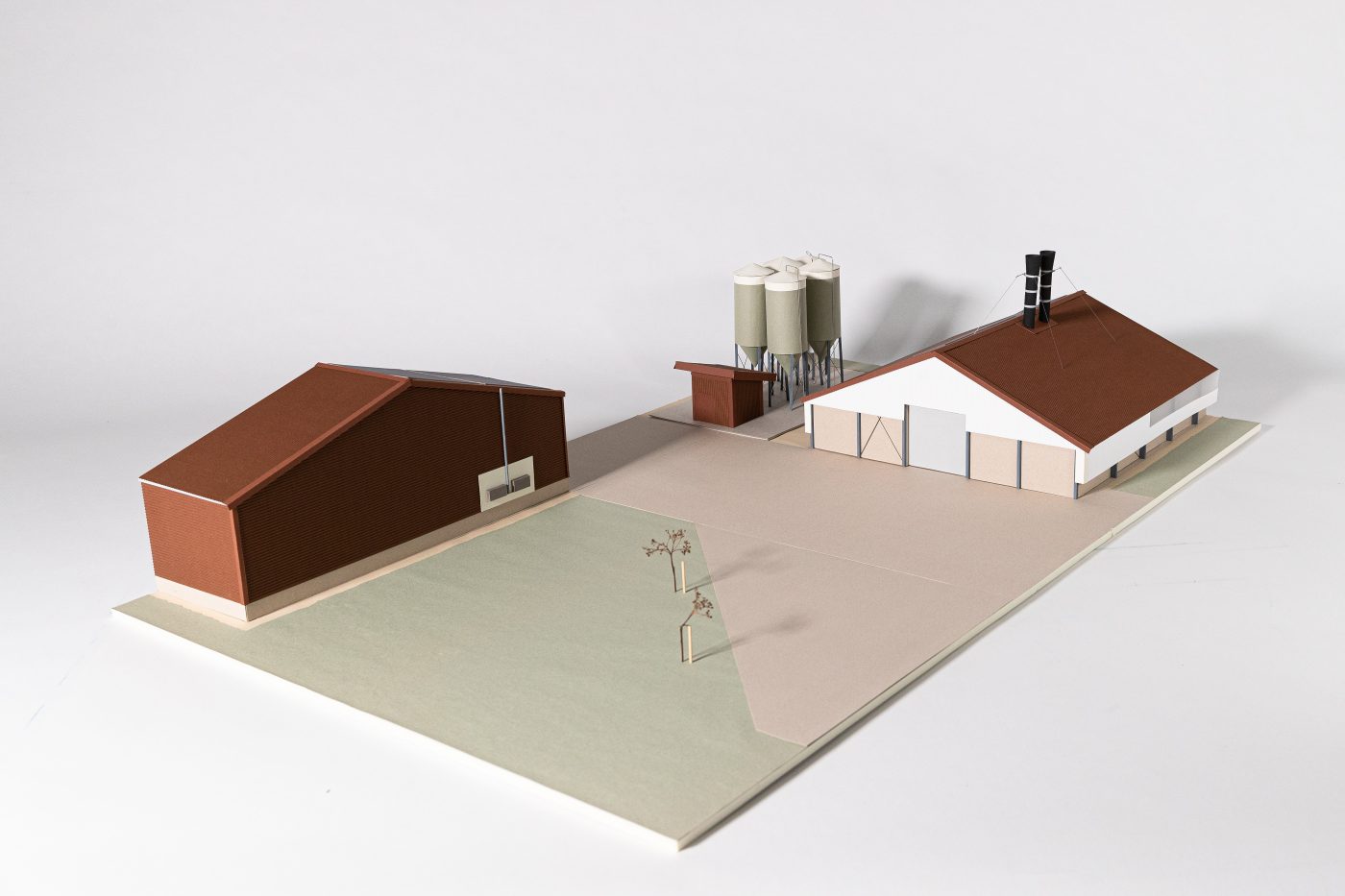

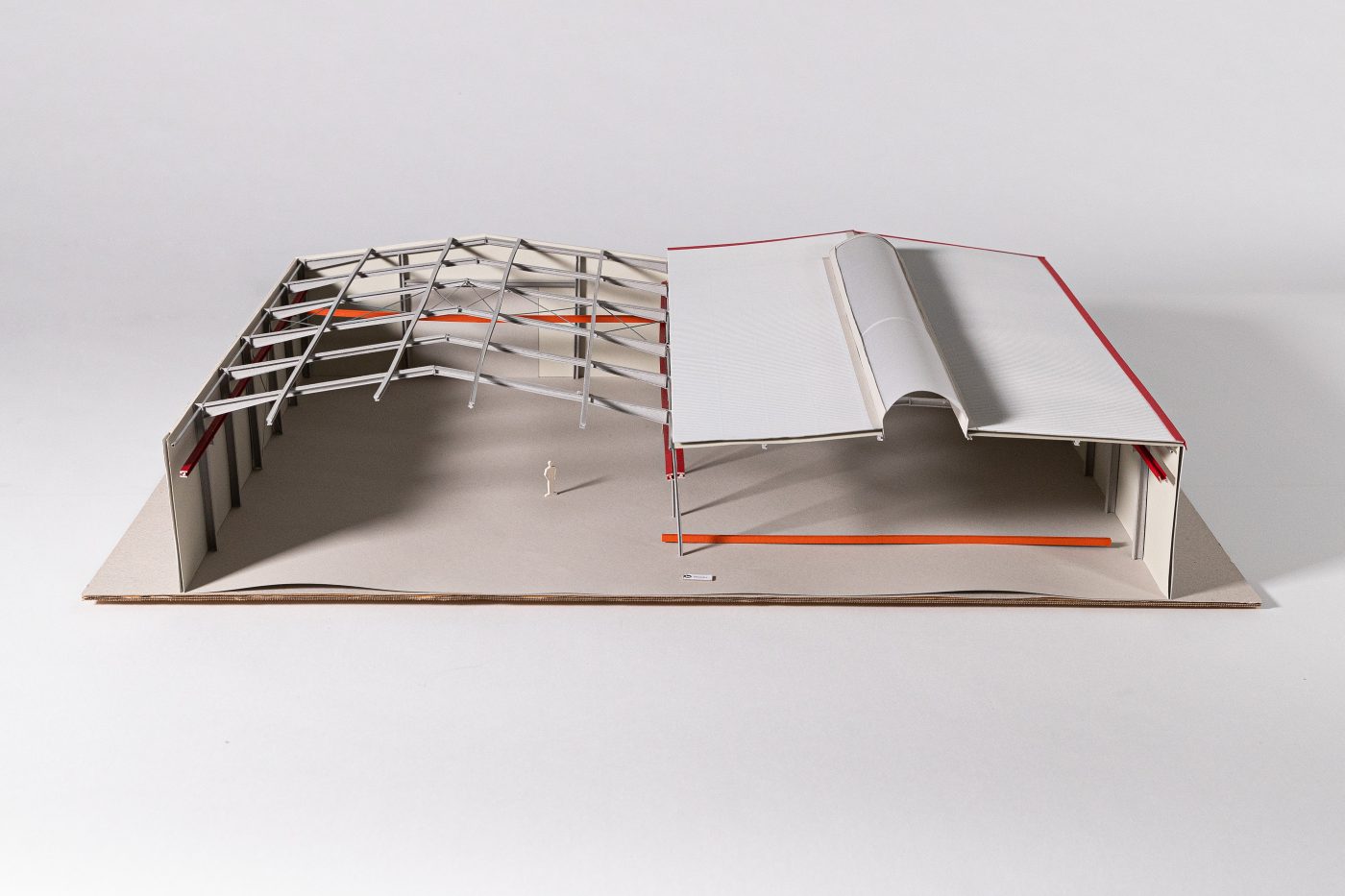

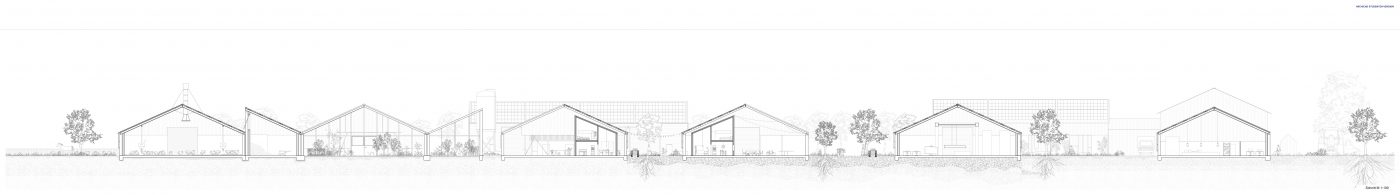

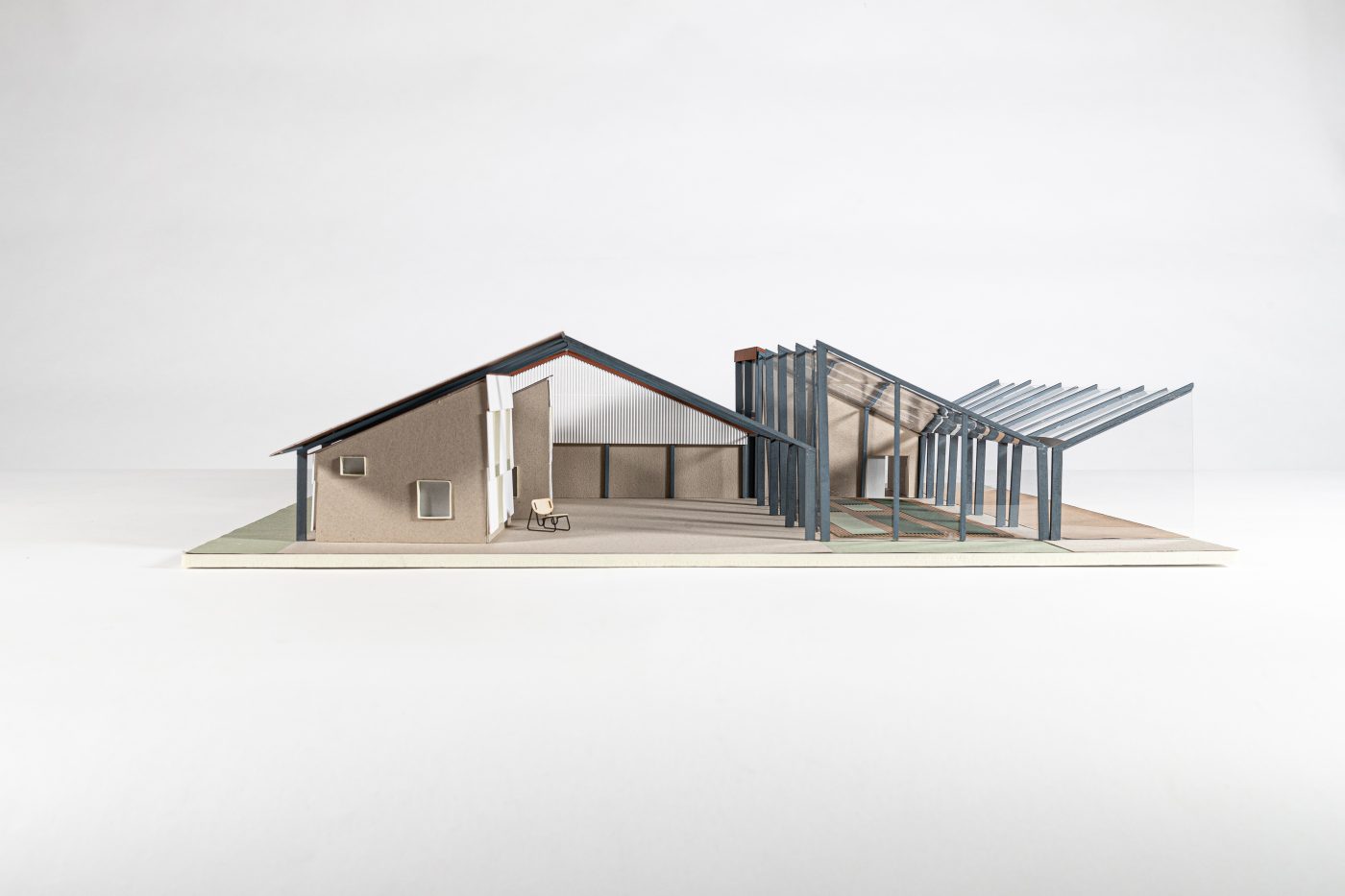

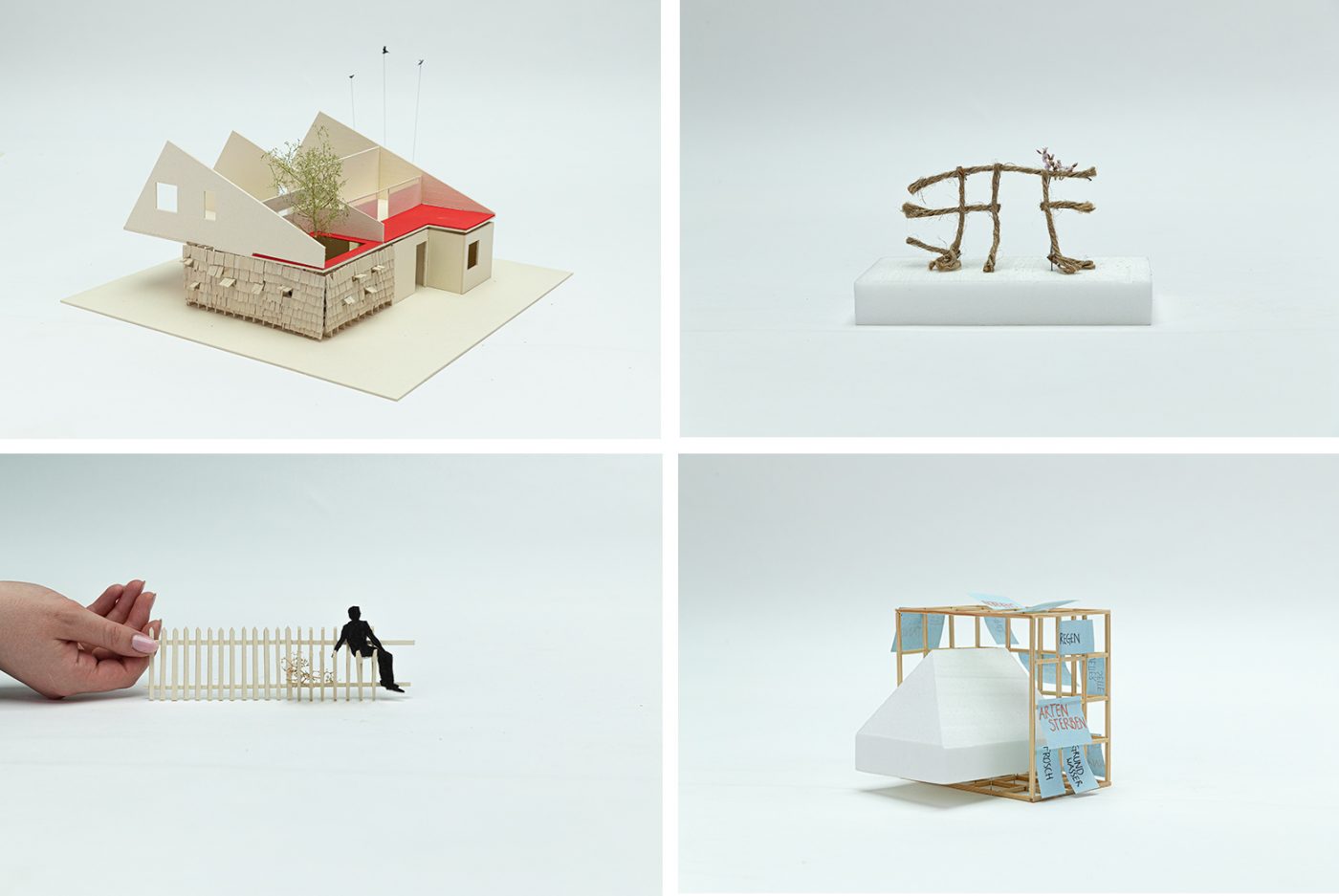

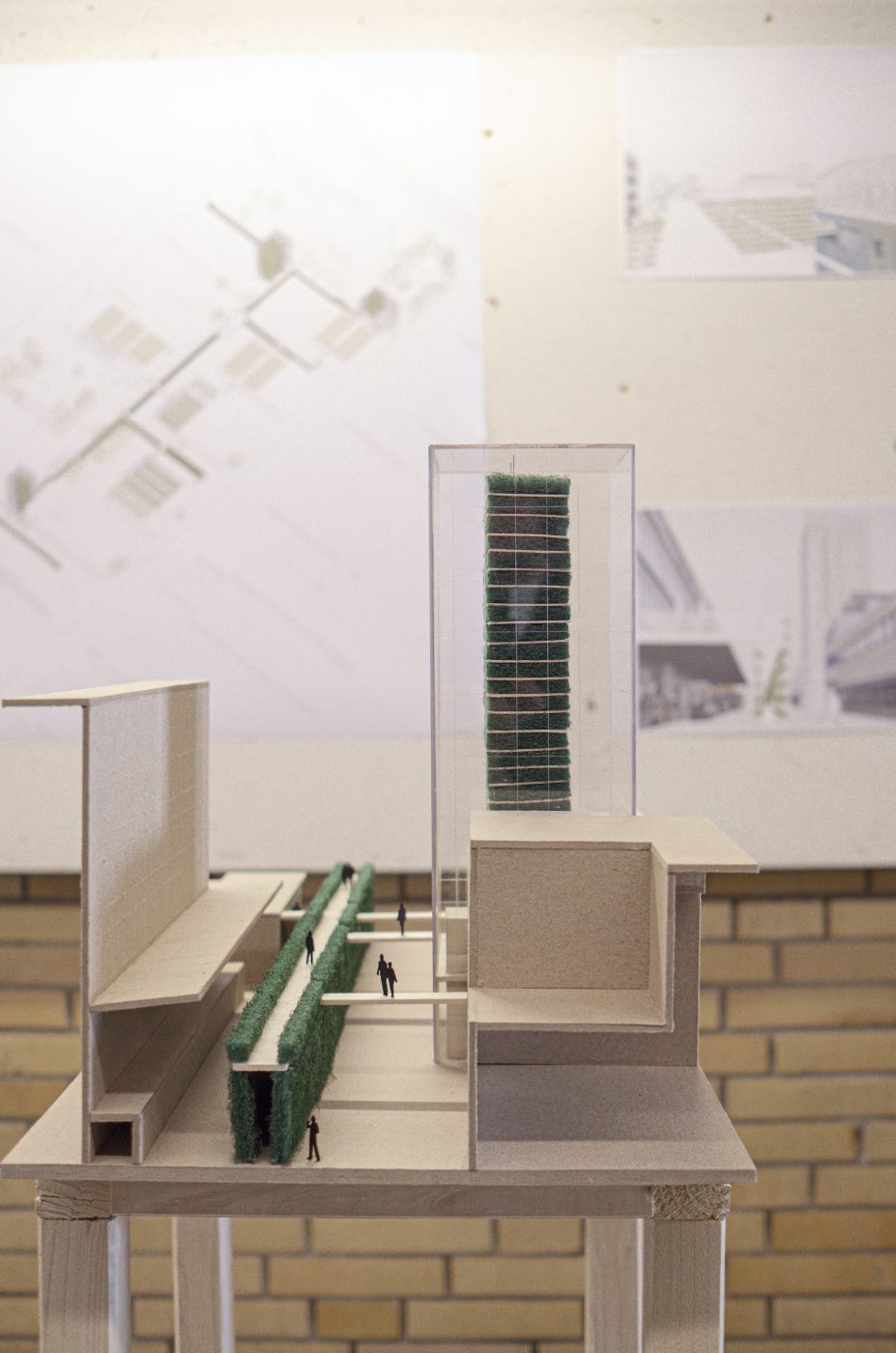

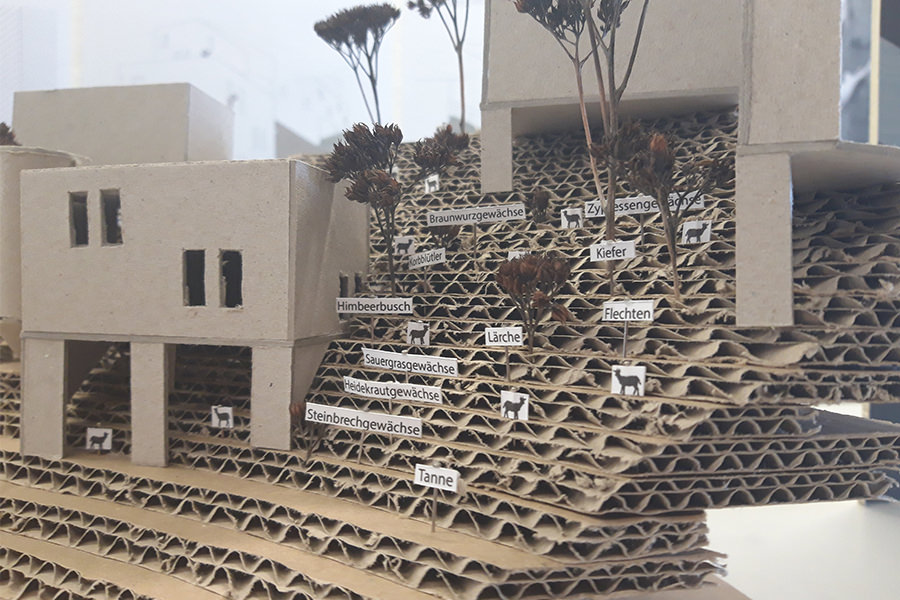

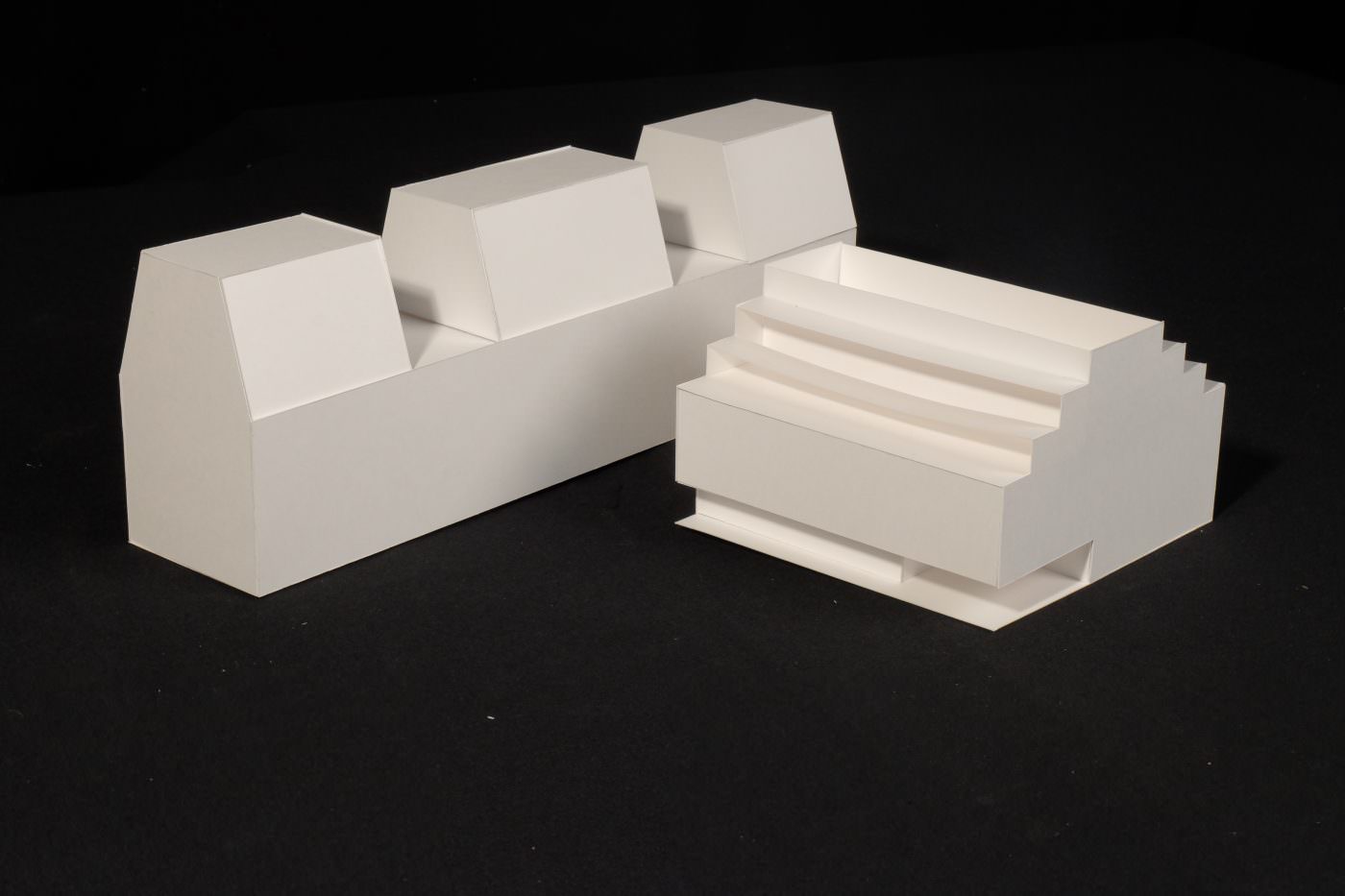

Anhand des Modellbaus näherten wir uns den spezifischen Typologien des ländlichen Raums und ihrer Situierung und haben dadurch verschiedene Gebäude-, Freiraum- und Infrastrukturtypologien in ihrer Eigenlogik verstehen gelernt um Möglichkeiten aus dem Bestehenden heraus für anstehende Transformationsprozesse aufzuzeigen. Hilfsmittel für den Entwurf, welcher sowohl den städtebaulichen als auch den architektonischen Maßstab einschloß, sind neben Zeichnungen die (Modell-) Fotografie und die Collage. Ziel war es, die Typologien neu und zukunftsweisend zu interpretieren, zu transformieren, zu hybridisieren und so Architekturen und ihre Einbettung in ihrem spezifischen Kontext zu entwerfen, welche unsere gebaute Umwelt positiv beeinflussen und Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit suchen.

Eine fünftägige Exkursion nach Ilshofen in Baden-Württemberg zeigte uns die gebaute Realität auf und war die Ausgangsbasis für unseren Entwurfsprozess. Das Entwurfsstudio war eingebettet in das Forschungsprojekt „Baukultur im Ländlichen Raum in Baden-Württemberg“, gefördert vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, welchem die Ergebnisse abschließend präsentiert werden.

Impressionen der Exkursion

Fotos: Jonas Malzahn

Bestandsmodelle

Fotos: Frank Dölling

Impressionen Rundgang

Fotos: Frank Dölling

Arbeiten der Studierenden

Tina Todorovic und Mathis Lehna

Marie Fischer und Jasmin Kast

Marc Escher und Gary Papke

Lehrteam

Vertr.-Prof. Dipl.-Ing. Markus Vogl

Richard Königsdorfer

Jonas Malzahn

Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen

Prof. Dr. Martina Baum

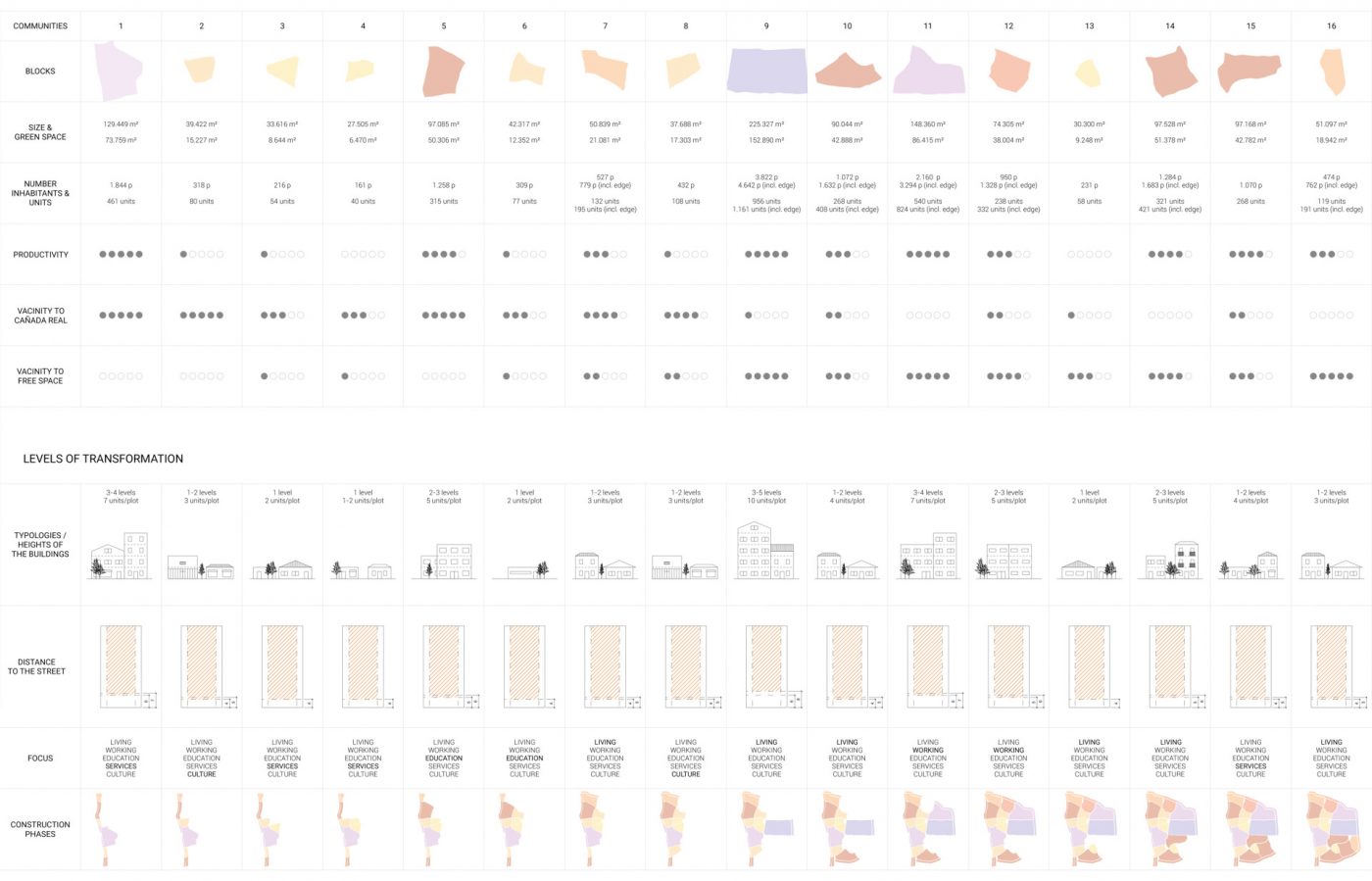

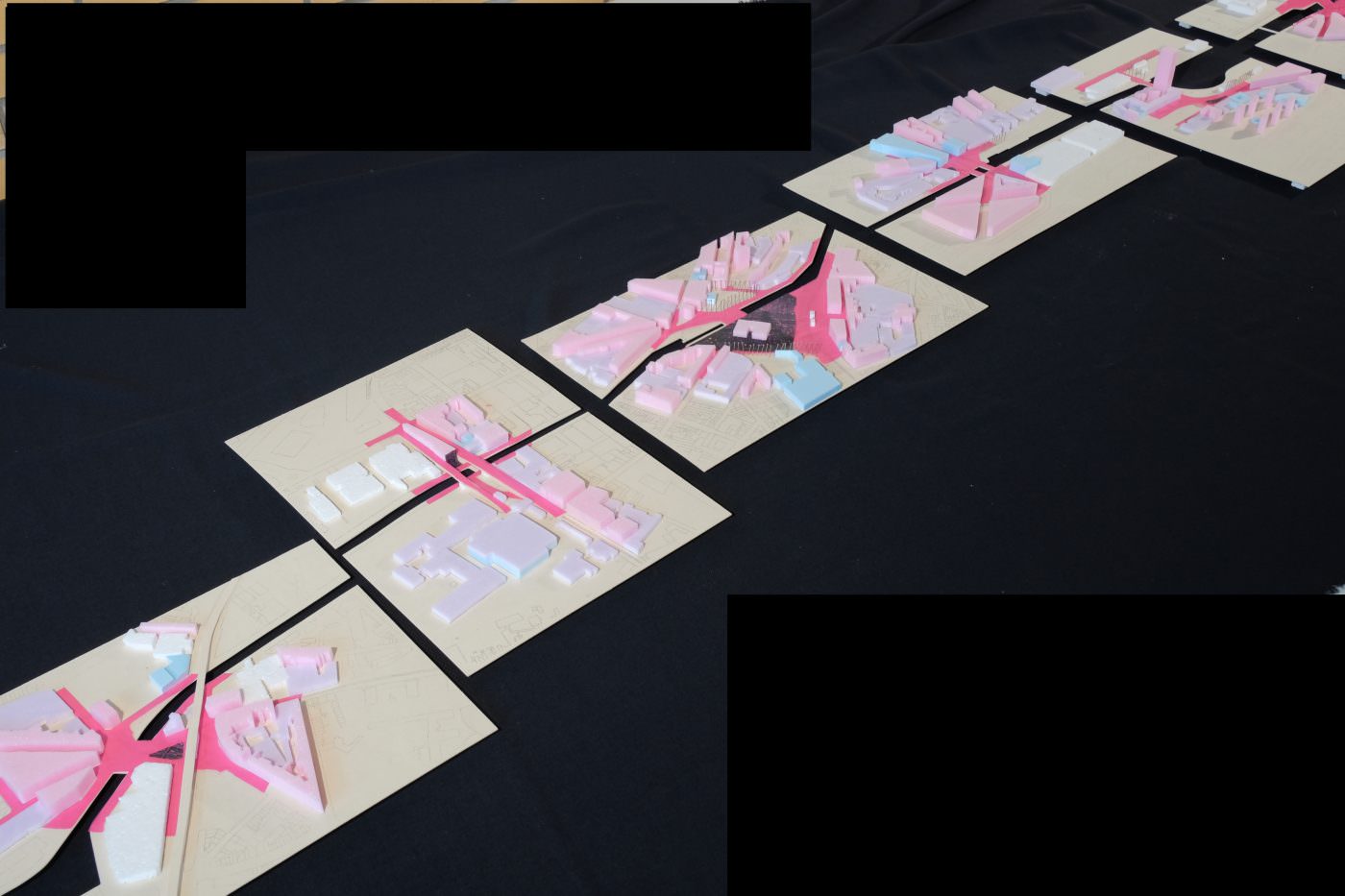

Unplanning the Planned – Madrid

Entwürfe

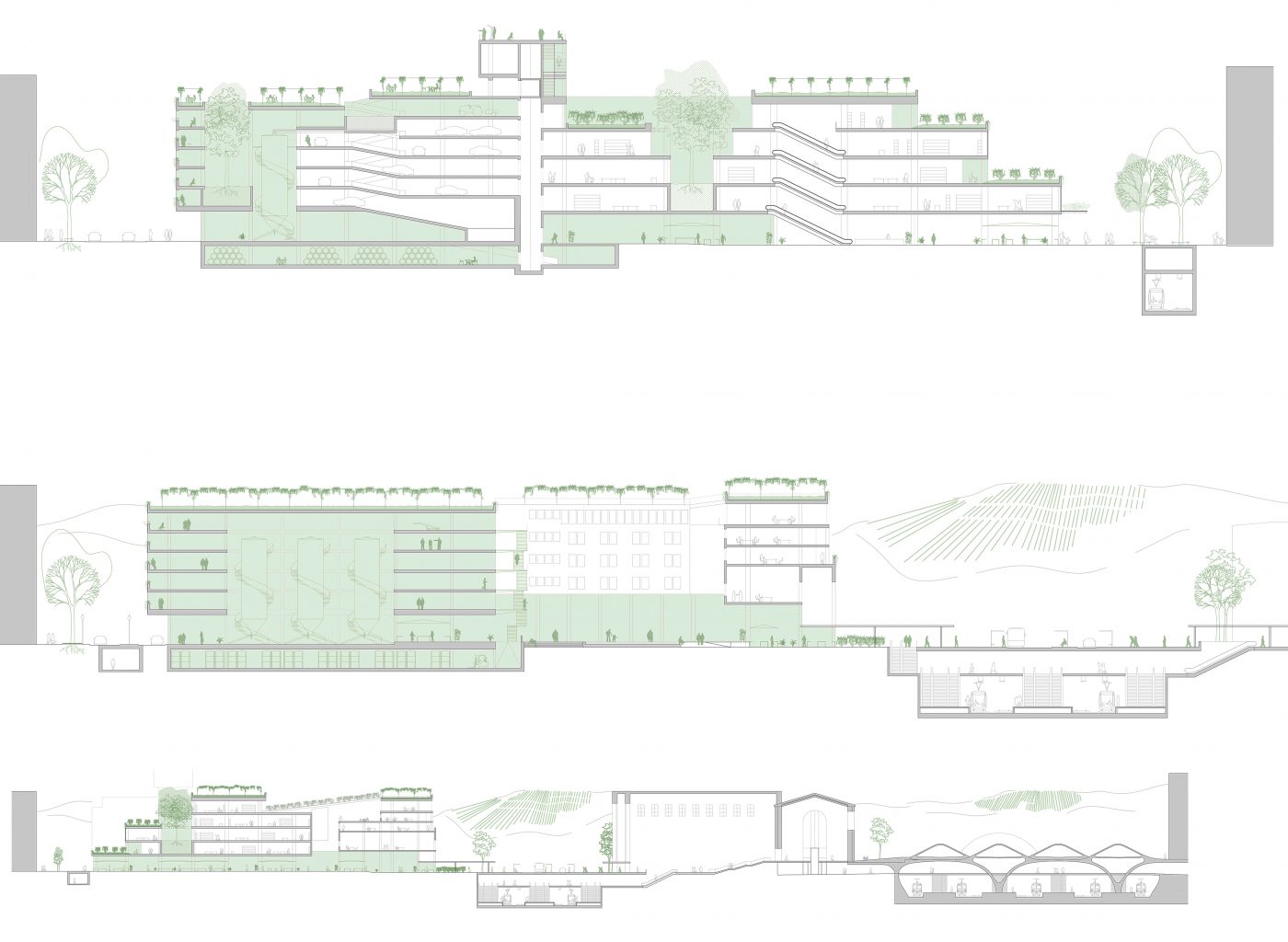

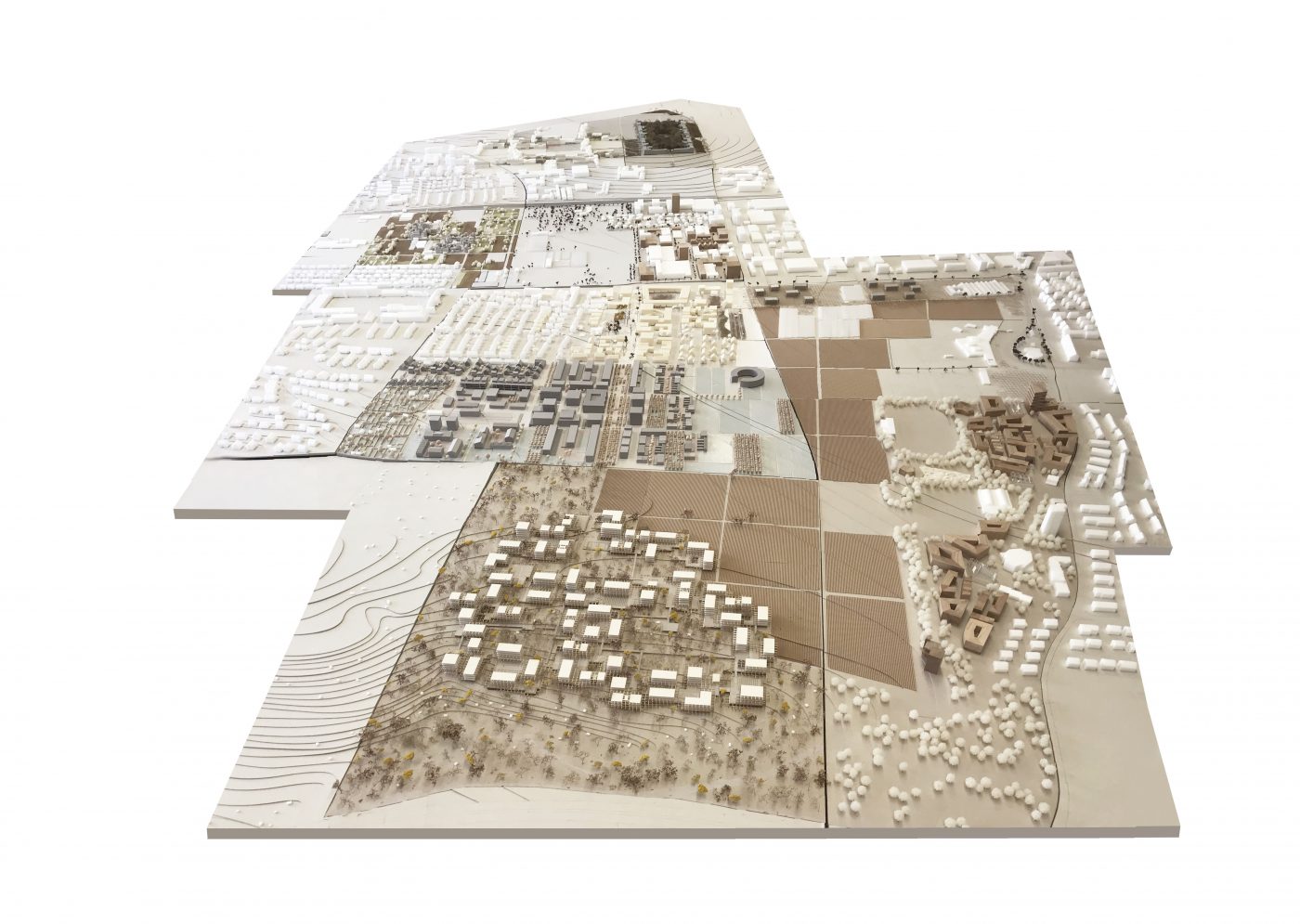

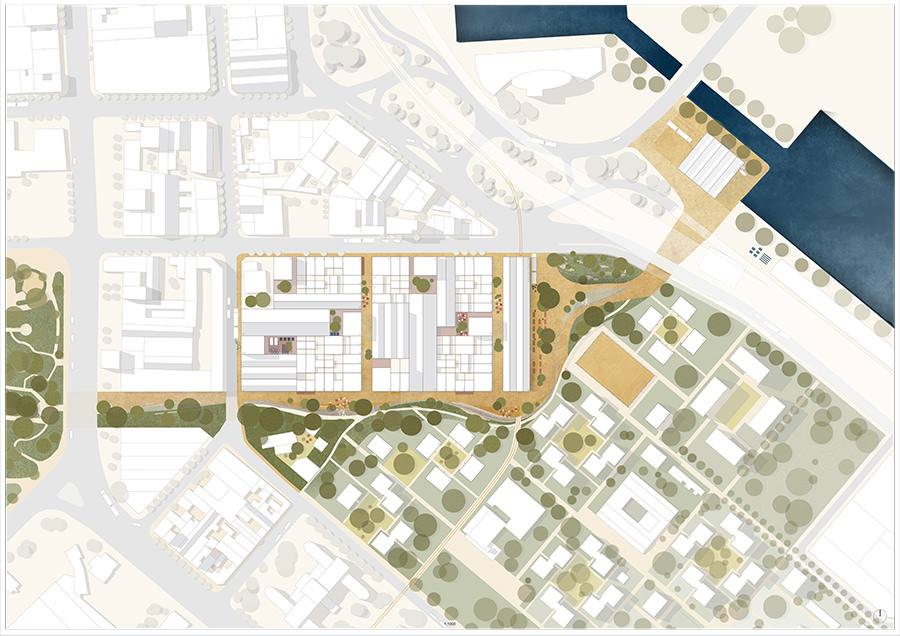

Madrid ist mit mehr als sieben Millionen Einwohner*innen eine der faszinierendsten Metropolregionen Europas. In den letzten hundert Jahren haben lokale Politik, Verwaltung und Planung eine breite Palette zur Lösung des Stadtwachstums und der Wohnraumfrage entwickelt, die mit unterschiedlichem Erfolg bis zum heutigen Tag die Stadt in ihrem Zusammenleben prägen. Die jüngeren Stadtentwicklungsgebiete zeigen jedoch die Grenzen der klassischen Planungsinstrumente auf und verdeutlichen, dass die ökologischen und sozialräumlichen Konflikte maßstabsübergreifend andere Zugänge einfordern, die den Eigenlogiken des Ortes, der Natur, der Kultur nachhaltig Rechnung tragen.

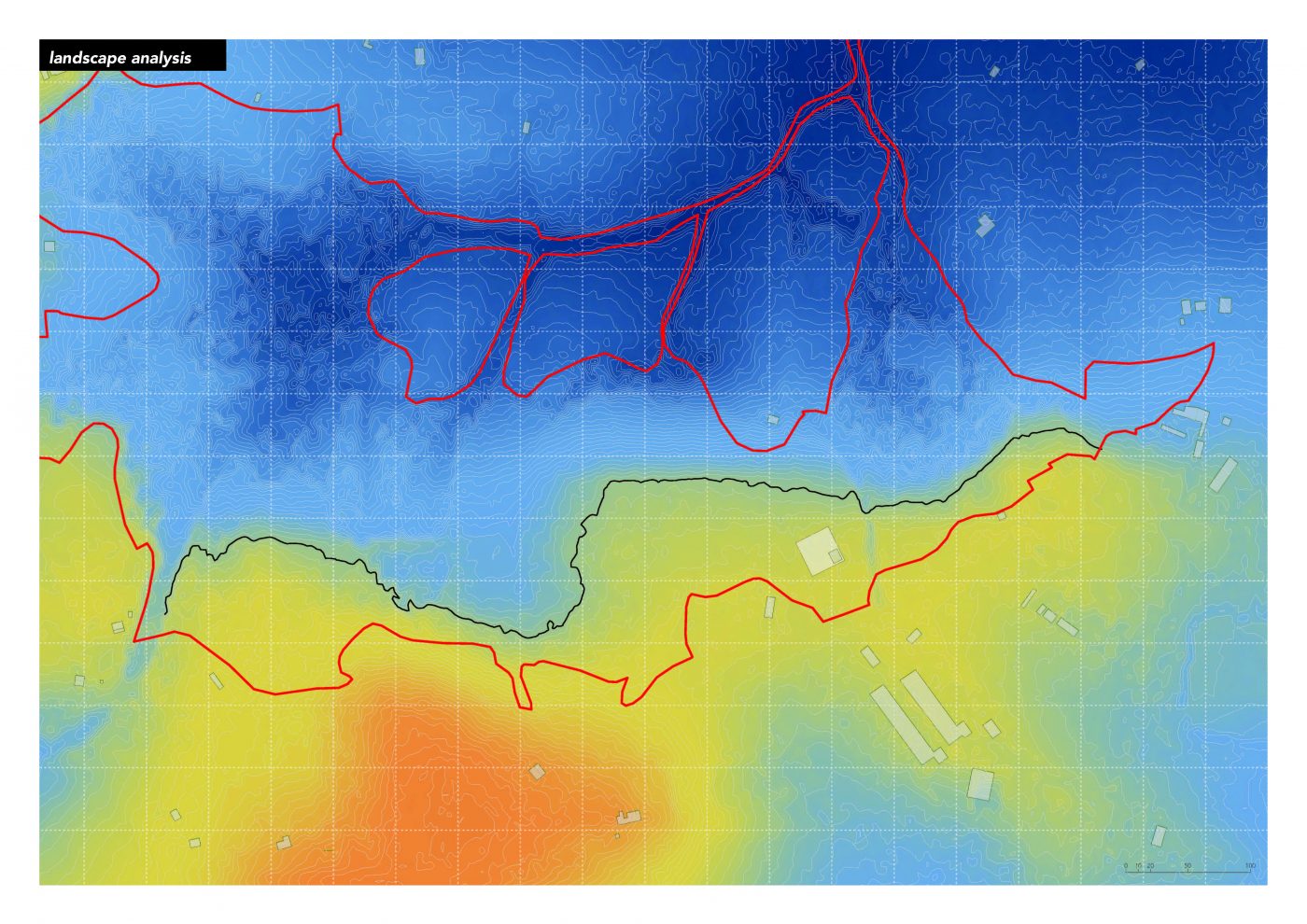

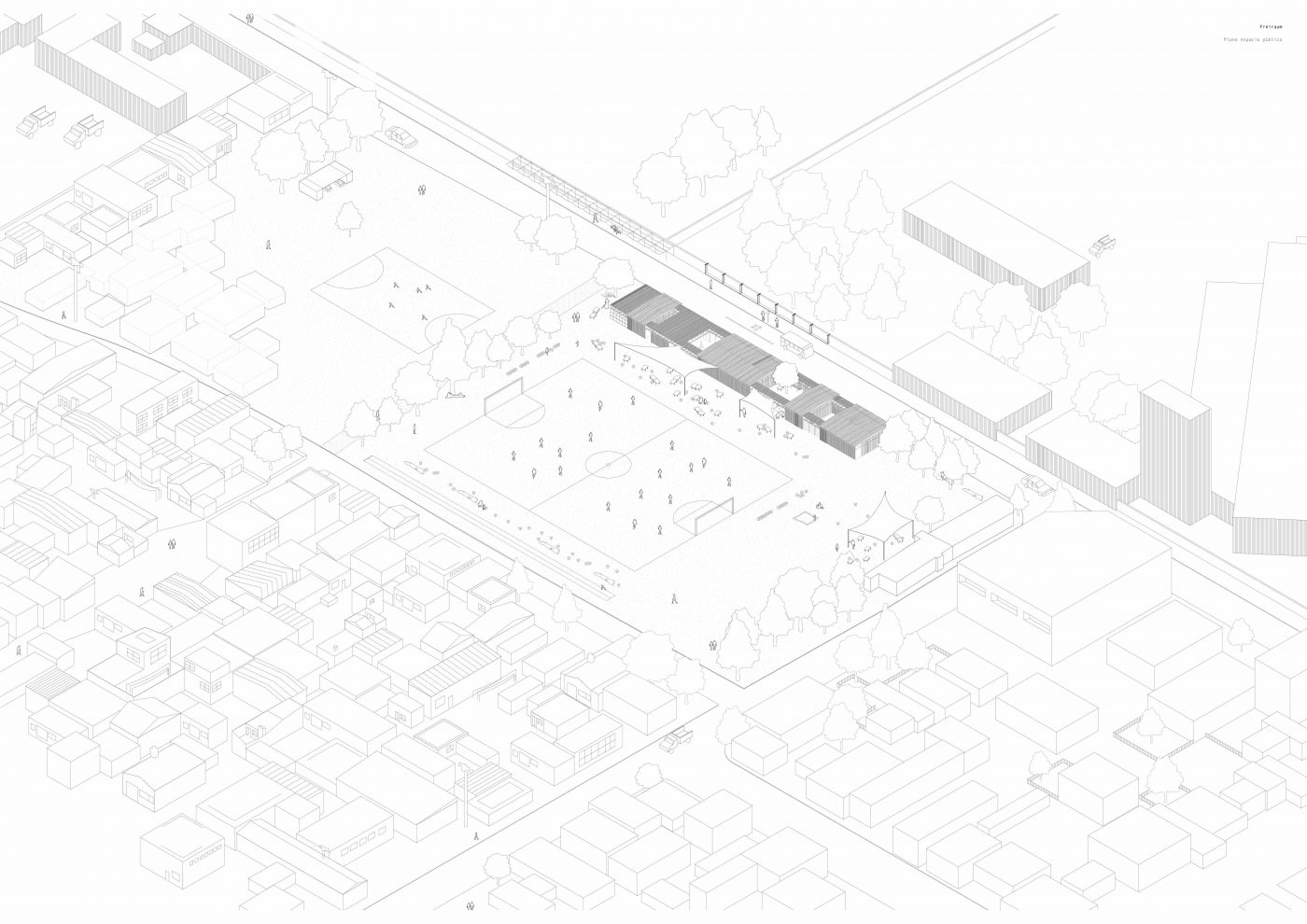

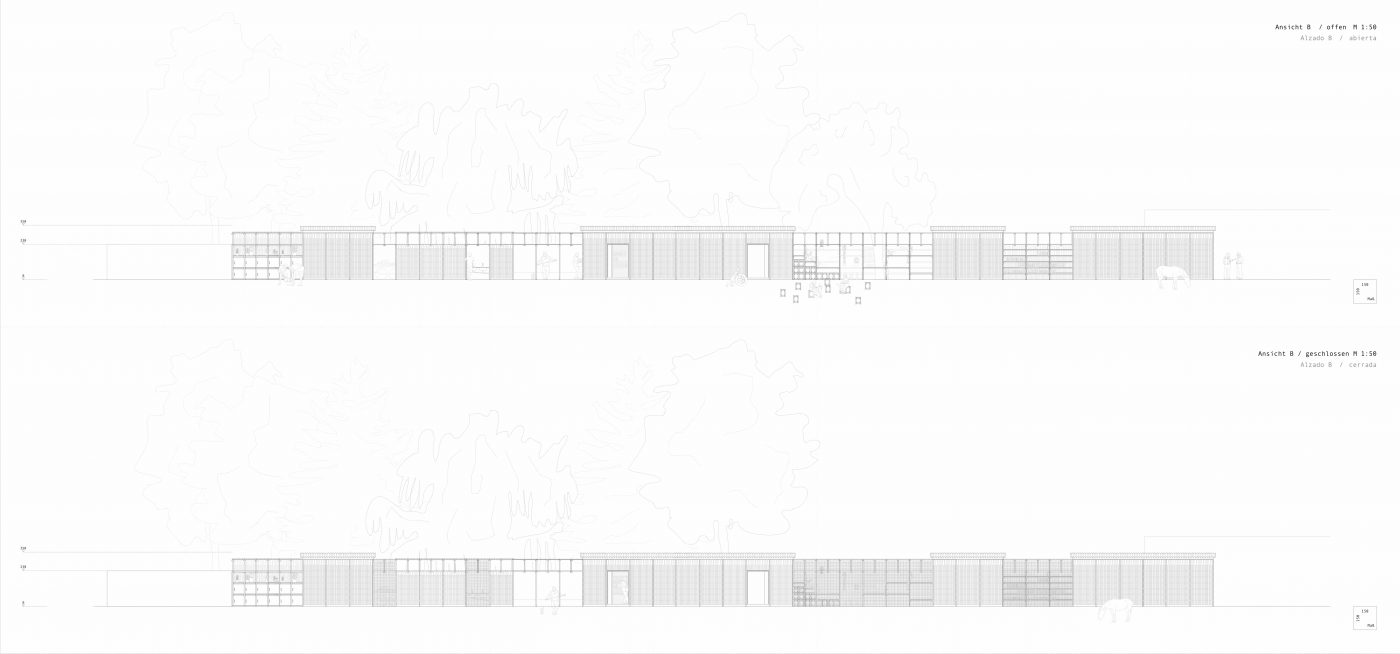

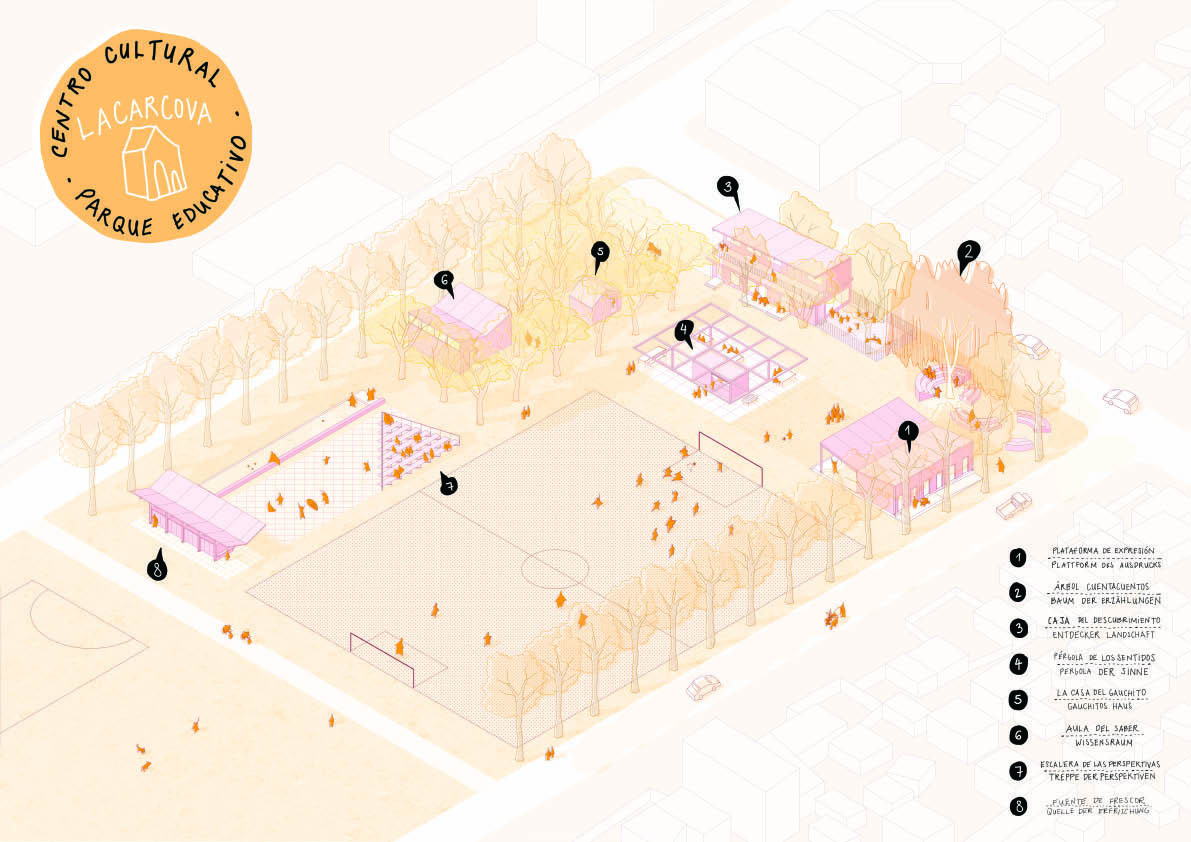

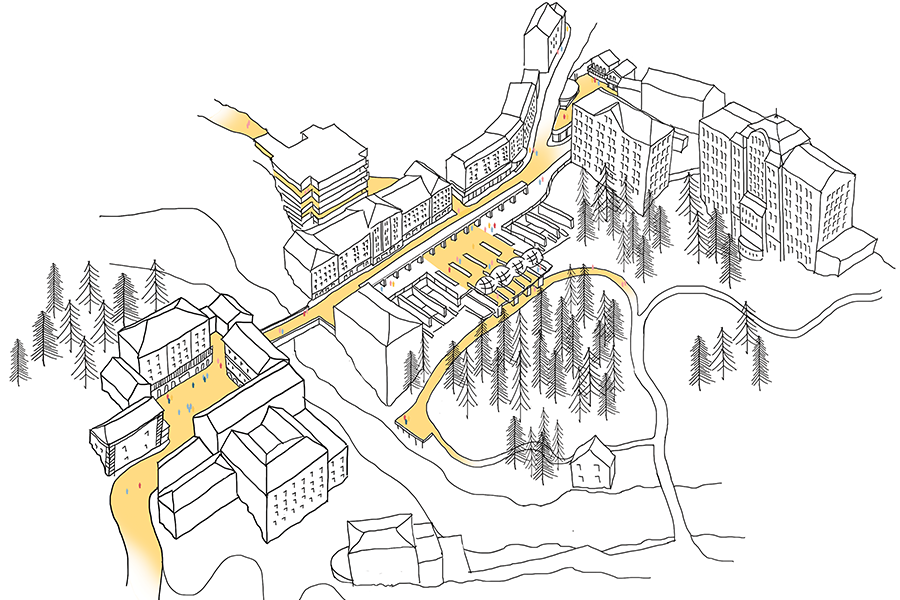

An unserem Entwurfsort trifft die jüngste großmaßstäbliche Stadterweiterung, die in Madrid als PAU (Proyectos de Actuación Urbanística) bezeichnet werden, auf eine lineare informelle Siedlung, die sich entlang einer traditionellen Viehroute – der ‚Cañada Real Galiana‘ – entwickelt hat. Diese Route ist Teil eines Netzes von Viehtransportwegen, die seit 1273 den Norden und den Süden der Iberischen Halbinsel miteinander verbinden. Diese Viehkorridore mit einer ursprünglichen Breite von 72 Meter wurden 1975 zum Allgemeingut erklärt, um die Flächen und ihre ursprüngliche Funktion langfristig zu sichern. An den Rändern ist es allerdings möglich, kleine provisorische Gebäude zu errichten, um den Wanderhirten Unterschlupf zu gewähren. Dieses „Baurecht“ wurde aber dahingehend ausgenutzt, dass im Einzugsbereich der Städte die Korridore dauerhaft mit Häusern bebaut wurden.

Wir arbeiten im Entwurfsstudio in einem Raum, in dem das Geplante auf das Ungeplante trifft, wo das Landwirtschaftliche und das Städtische koexistieren, wo periphere Infrastruktur sich in den Landschaftsraum einschreibt; ein Raum, der sich als Laboratorium für die Komplexität städtischer Entwicklungen präsentiert. Im Verständnis der Inter-Disziplin Städtebau und mit unseren entwerferischen maßstabsübergreifenden Werkzeugen wollen wir die formellen wie auch die informellen städtischen und landschaftlichen Logiken ergründen und der bloßen Koexistenz von Strukturen räumliche Strategien entgegenzusetzen, die eine resiliente Kohabitation von Menschen mit Flora und Fauna ermöglichen.

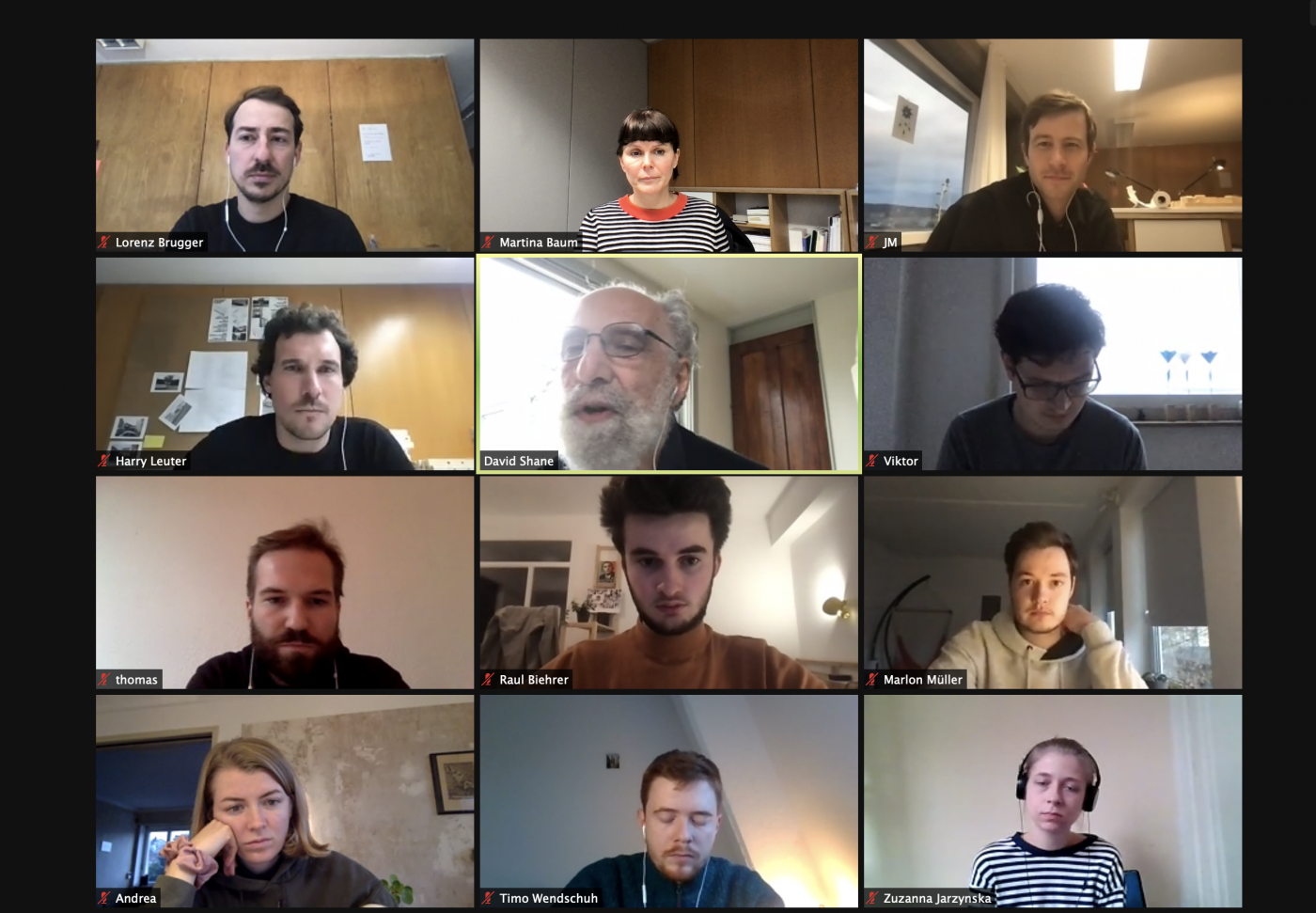

Der Entwurf erfolgte über das Semester hinweg in engem Austausch mit Studierenden des Entwurfsstudios von Prof. Luis Basabe und Prof. Luis Palacios der ETSAM Madrid.

Impressionen von der Exkursion

Impressionen aus dem Studio

Gäste: Luis Basabe und Luis Palacios, Christian Salewski und Simon Kretz, Paola Viganò

Arbeiten der Studierenden

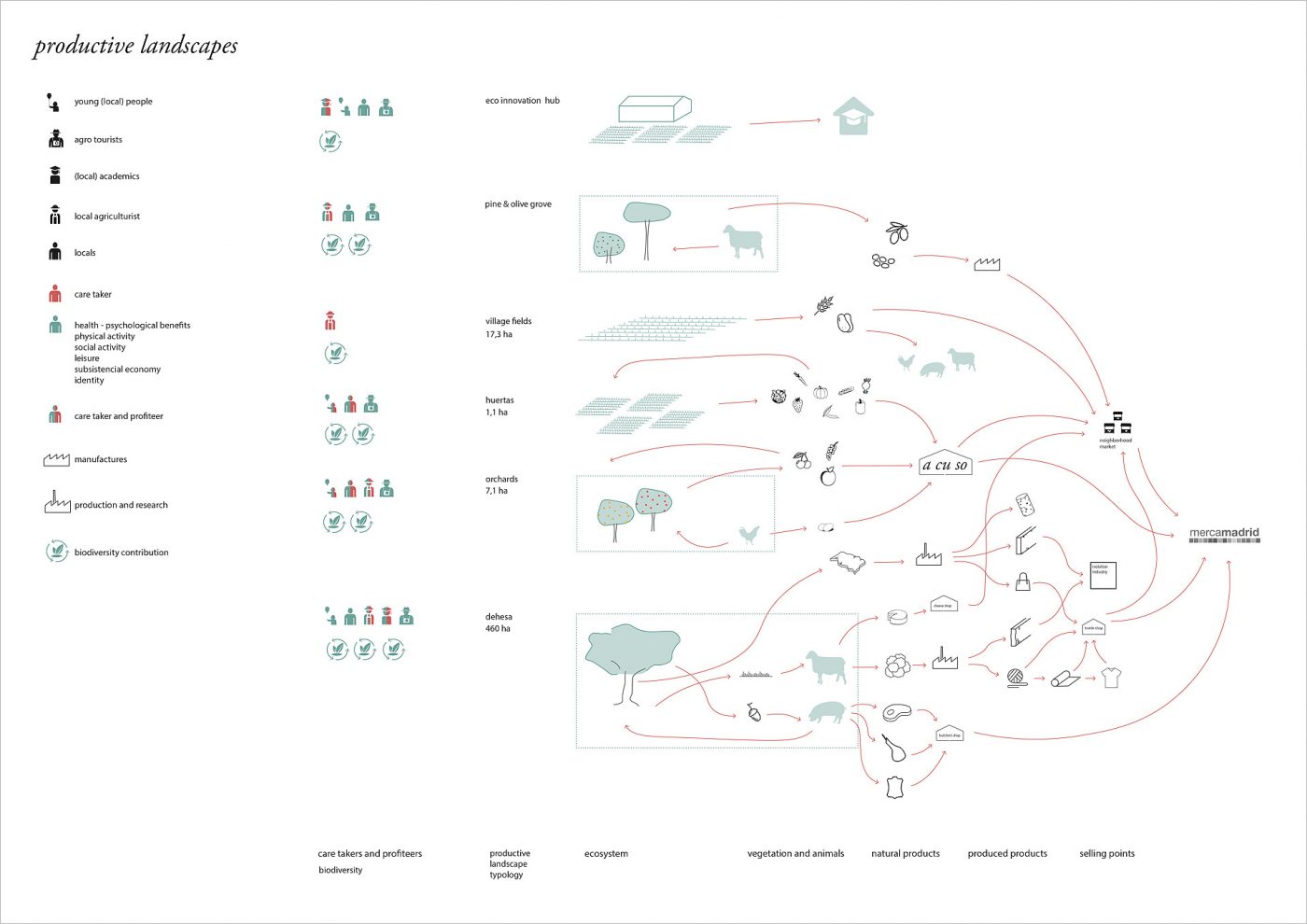

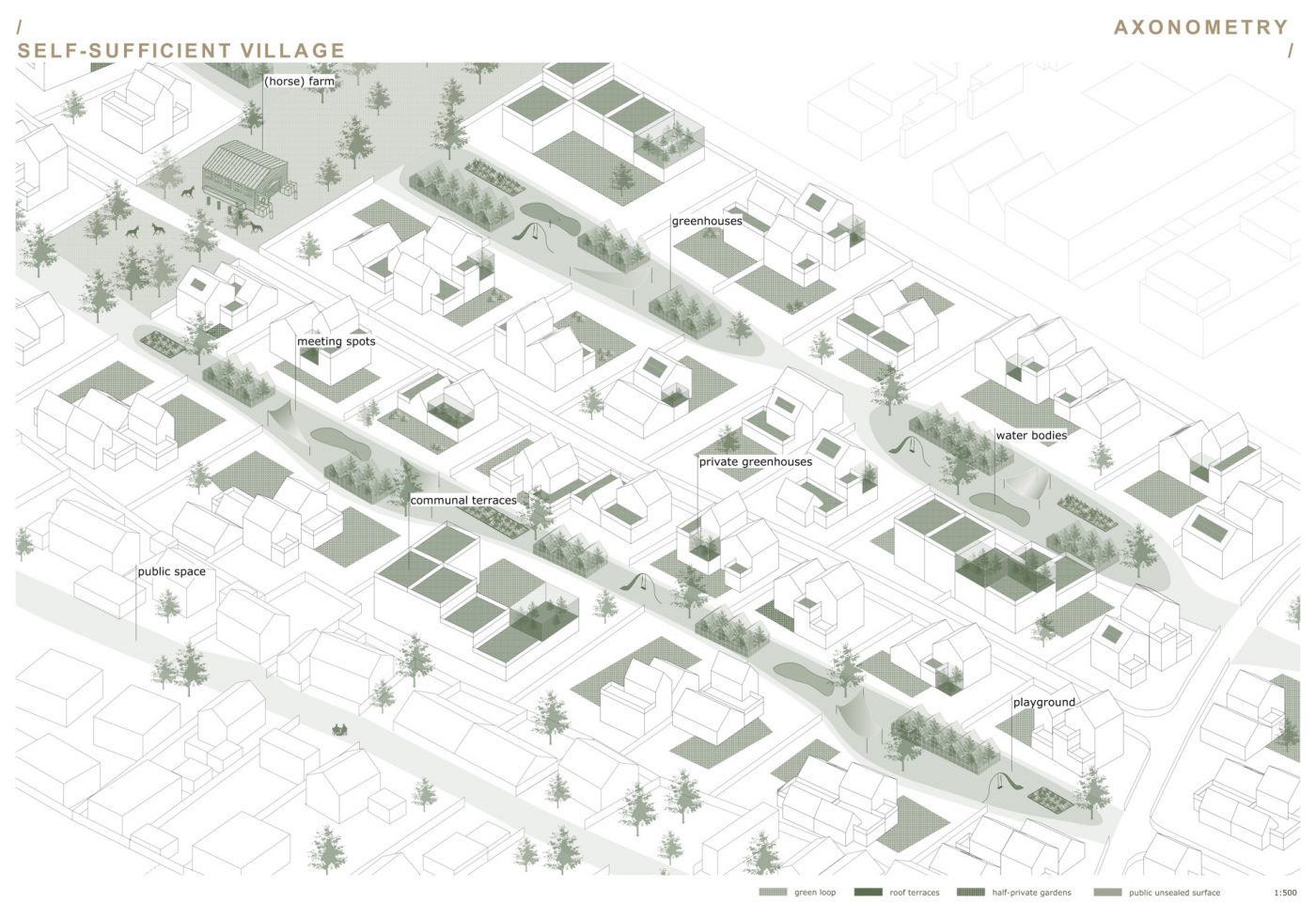

Lucas Apfelbacher und Kim Bache

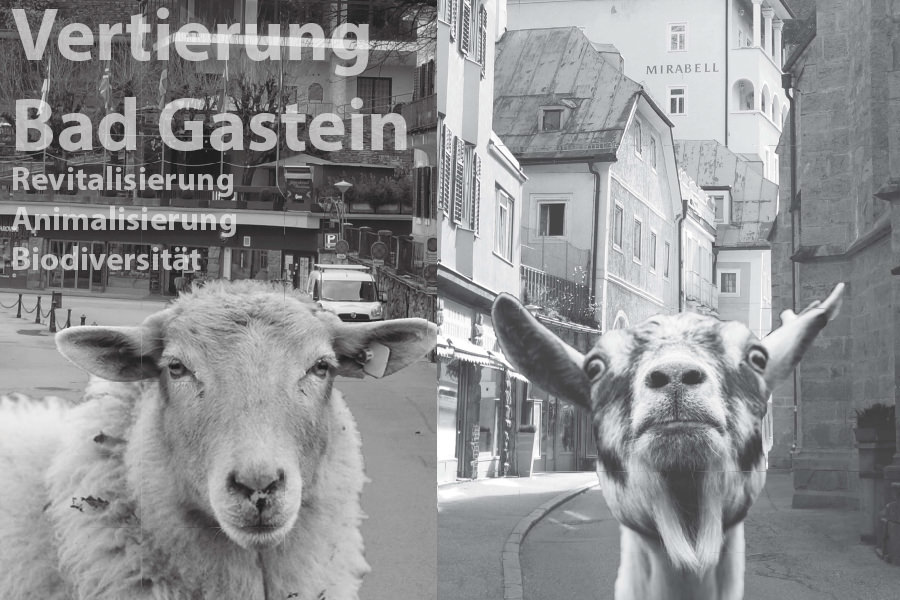

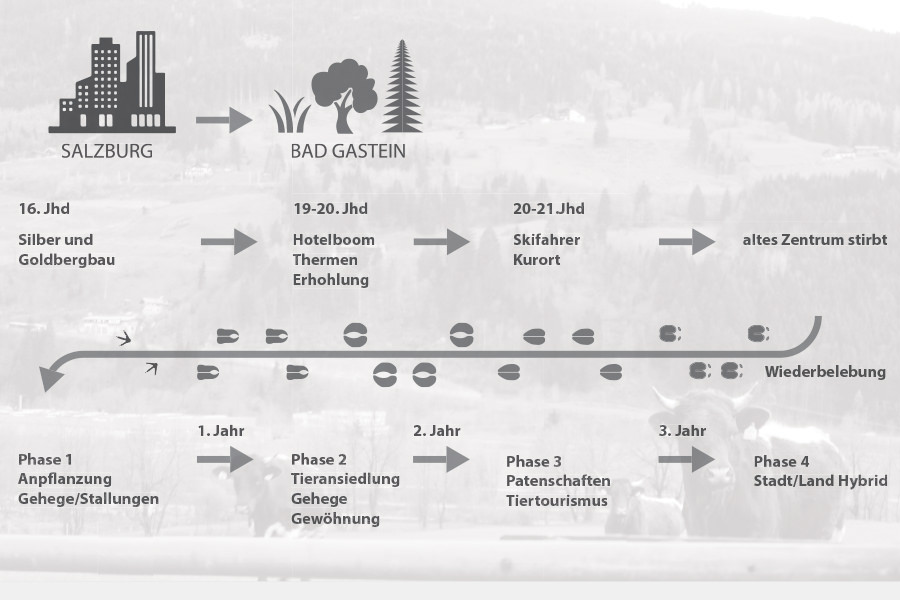

Villagisation

Unser Vorschlag basiert auf der Idee, eine neue, bessere und nachhaltige Art des Zusammenlebens zu schaffen. Wir sind der Meinung, dass es in der Nähe des Zentrums von Madrid bessere Orte gibt, um die versprochene Anzahl von Wohnungen zu bauen. Deshalb werden in El Cañaveral alle zukünftigen Bauvorhaben gestoppt und wir kümmern uns nur um die bestehenden Gebäude. Um diesem Teil der Stadt mehr Qualität zu verleihen, werden wir ein „Dehesa“-Ökosystem wieder einführen, das an dieser Stelle seit dem 13. Jahrhundert als Steineichenwald von Vallecas existierte. Das geplante Projekt sollte eigentlich eine Stadt werden, doch die Bebauungsdichte ist so gering, dass wir unser Projekt „Villagisation“ nennen. Durch „villagizing“ erreichen wir eine Vielzahl von Vorteilen für die Menschen, sowie Flora und Fauna. Wir identifizierten räumlichen Potenziale des Standorts und haben das bebaute Territorium in kleinere Dörfer aufgeteilt. Wir verbinden die Bewohner*innen wieder mit ihrem Territorium, indem wir gemeinschaftlich genutzte „Huertas“ anbieten, die Gemeinschaft und ökologische Sensibilisierung schaffen. Die neu geschaffene, produktive Landschaft bietet ein enormes wirtschaftliches Potenzial und eine bereichernde Lebensweise in Koexistenz mit Schafen, Hühnern und Schweinen. Dabei geht es nicht nur um den landwirtschaftlichen Aspekt, sondern auch um die Entwicklung nachhaltiger, lokal erzeugter Produkte auf natürlicher Basis. Daher schlagen wir Forschungs- und Produktionseinrichtungen vor, um vorhandenes und neu geschaffenes Wissen über die „Dehesa“ und ihre Produkte wie iberische Marmelade, Wolle und Korkprodukte zu vermitteln. Die überdimensionierten Alleen werden als Raum für Dorfkerne genutzt, in denen soziale, produktive, kommunale und marktbezogene Einrichtungen zu finden sind. Das Erdgeschoss der höheren Gebäude wird für landwirtschaftliche und kommunale Zwecke genutzt. Die Straßen werden „unplanned“. Einige von ihnen bieten Platz für die neue Gebäudeinfrastruktur, einige für die neuen Mobilitätskonzepte, andere werden für die Wassergewinnung genutzt und die meisten von ihnen werden entfernt.

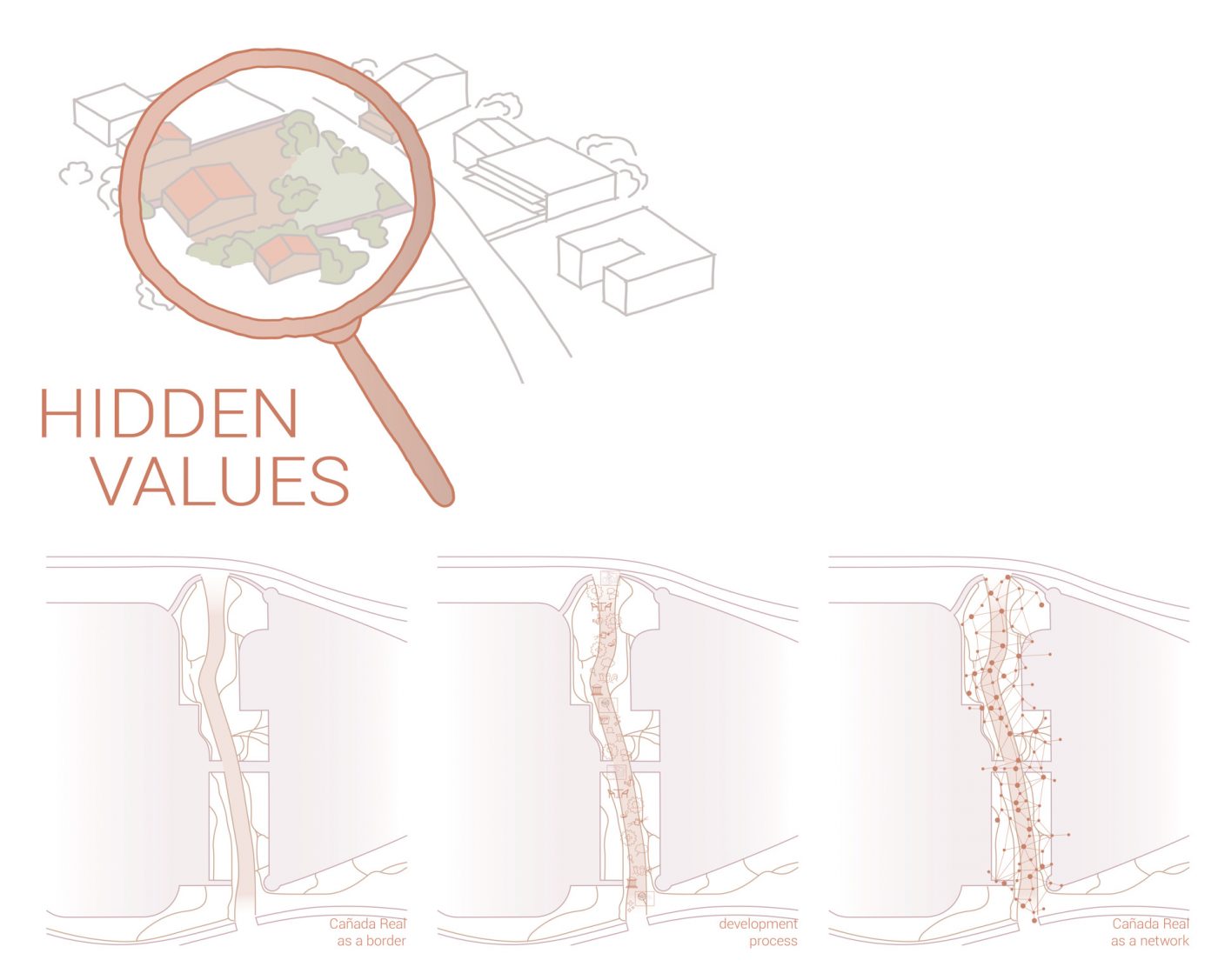

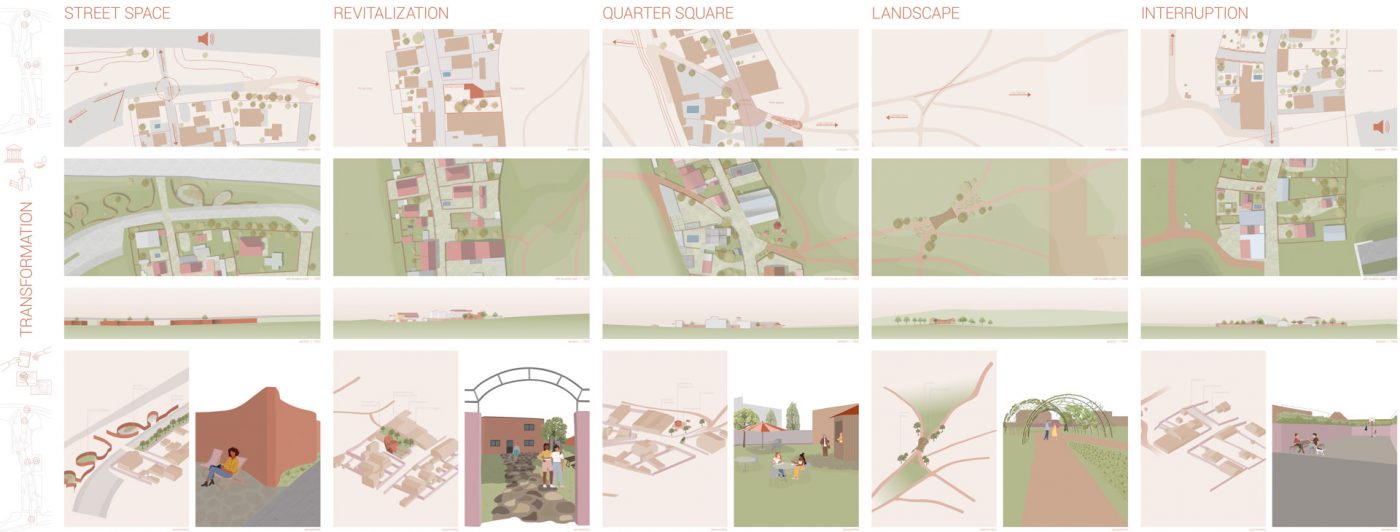

Juliane Eichinger and Laura Junginger

Hidden Values

In der Umgebung der Cañada Real gibt es viele großartige Orte und Wege. Leider sind die meisten von ihnen hinter Mauern oder Zäunen versteckt. Es ist nicht viel nötig, um sie für die Öffentlichkeit zu öffnen und sie in attraktive Orte zu verwandeln, die verschiedene Möglichkeiten der Zusammenkunft bieten. Um die Cañada Real, El Cañaveral sowie die Planung von Los Cerros gleichwertig zu behandeln, sollten die Veränderungen so minimal wie möglich ausfallen. Um die Plätze zu aktivieren, müssen sie identifiziert und analysiert werden, damit die bereits vorhandenen Werte im Rahmen einer behutsamen Behandlung gestärkt werden können. Durch die Bereitstellung dieser kleineren Räume erhalten die Bewohner die Möglichkeit, sie sich anzueignen. Daher sollten die Instrumente zur Bereitstellung dieser Räume zur Verfügung gestellt werden, z. B. das Öffnen von Mauern, das Anlegen von Wegen oder die Restaurierung von Gebäuden. Dabei soll die Aneignung ein Prozess der Menschen sein, der offen für Veränderungen ist, um den Bedürfnissen der Bewohner zu entsprechen. Die Aushandlung der Nutzung, die Verbindung zu diesen Orten sowie die Interaktion in diesen Bereichen sollten die drei Parteien zusammenbringen und eine belebte Nachbarschaft mit einer aufgeschlossenen Haltung zueinander schaffen.

Um diese Ziele zu erreichen, schlagen wir eine langfristige Strategie vor, die aus drei Schritten besteht. Der erste Schritt besteht darin, die bereits vorhandenen Elemente an den Orten zu identifizieren und umzuwandeln, die für die Einleitung eines Beteiligungsprozesses erforderlich sind. Diese „Initiatoren“ sollen Interesse wecken, zeigen, was mit minimalen Eingriffen möglich ist, und Akzeptanz für den weiteren Prozess schaffen. Anschließend kann der Prozess der „Initiatoren“ auf ähnliche Orte übertragen werden, so dass sie die bereits entwickelten Situationen nachahmen. Langfristig wäre der letzte Schritt eine Ausbreitung dieser Orte auf die Straße der Cañada Real und ihre Umwandlung in Räume, die die verschiedenen Orte miteinander verbinden, um einen öffentlichen Weg zu schaffen, der die verschiedenen Bereiche in menschlichem Maßstab miteinander verbindet.

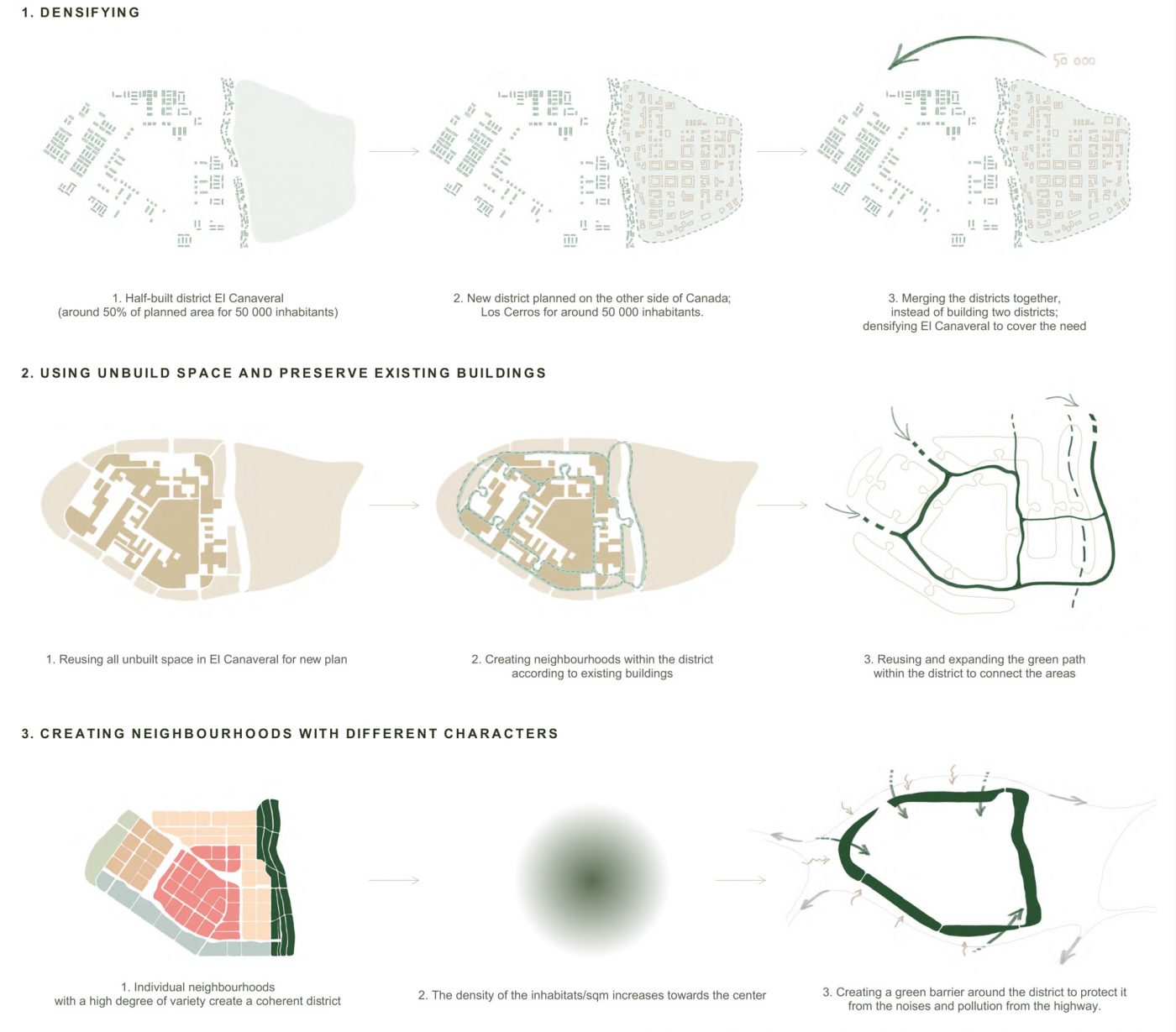

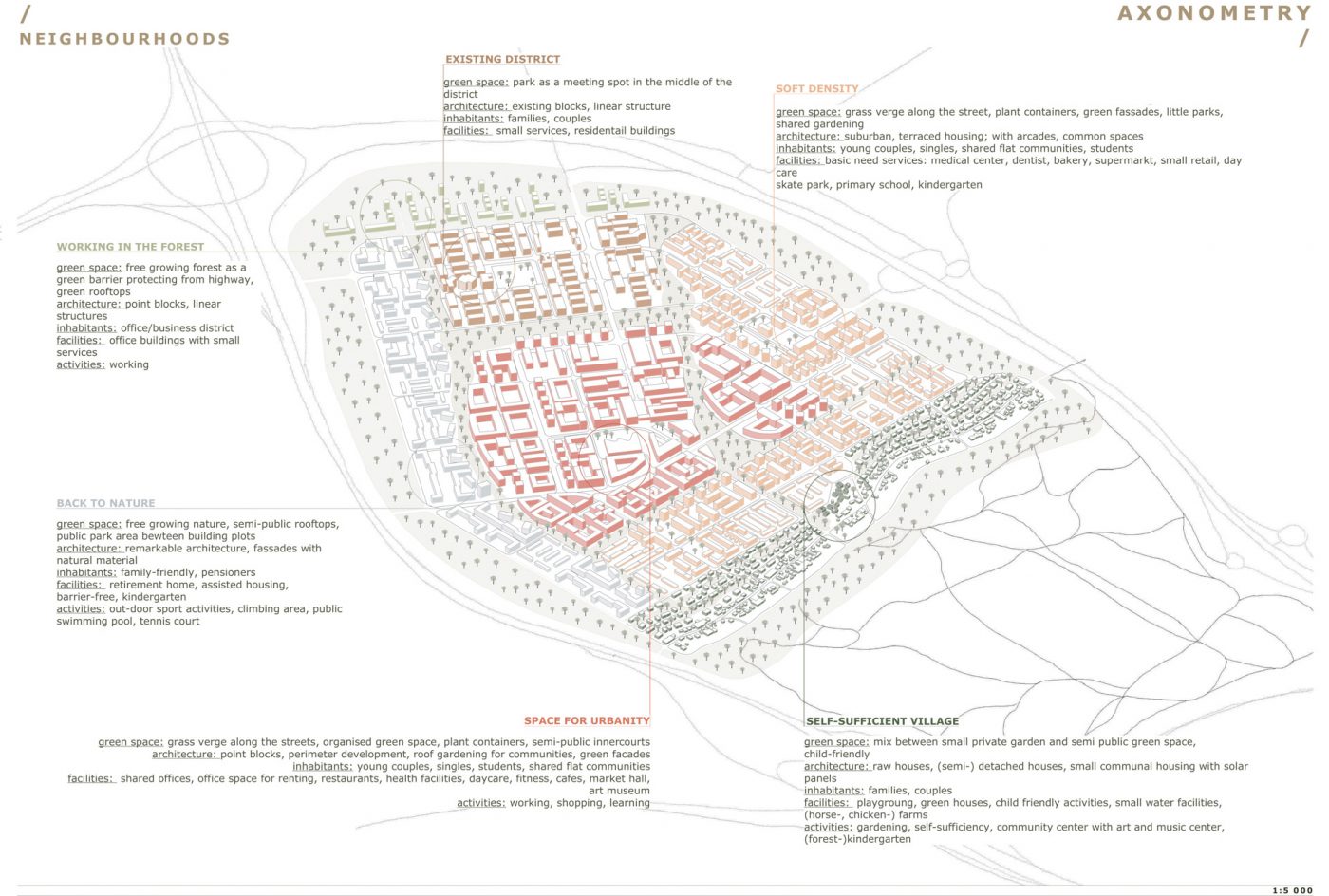

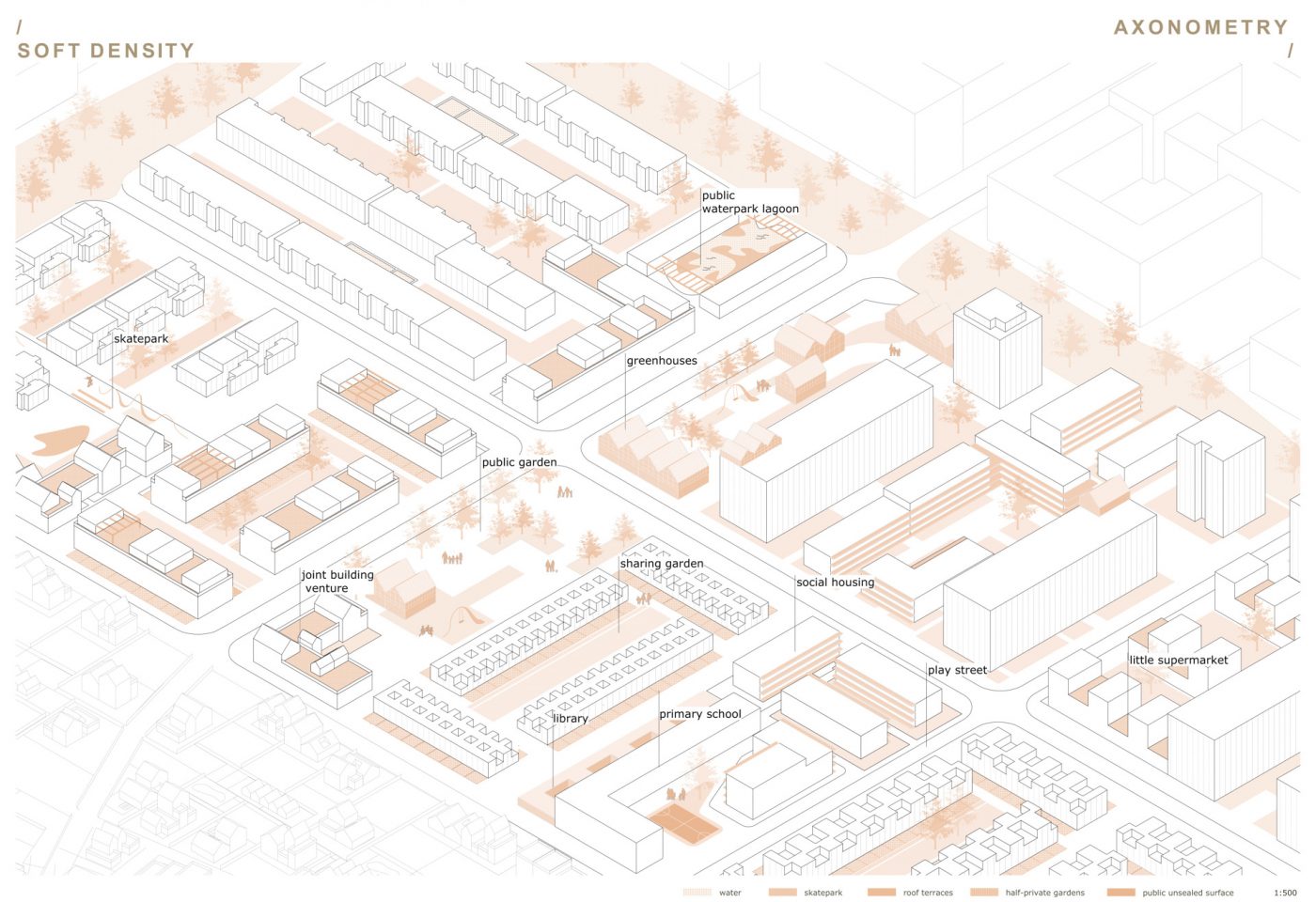

Elzbieta Kmita and Lisa Lerche

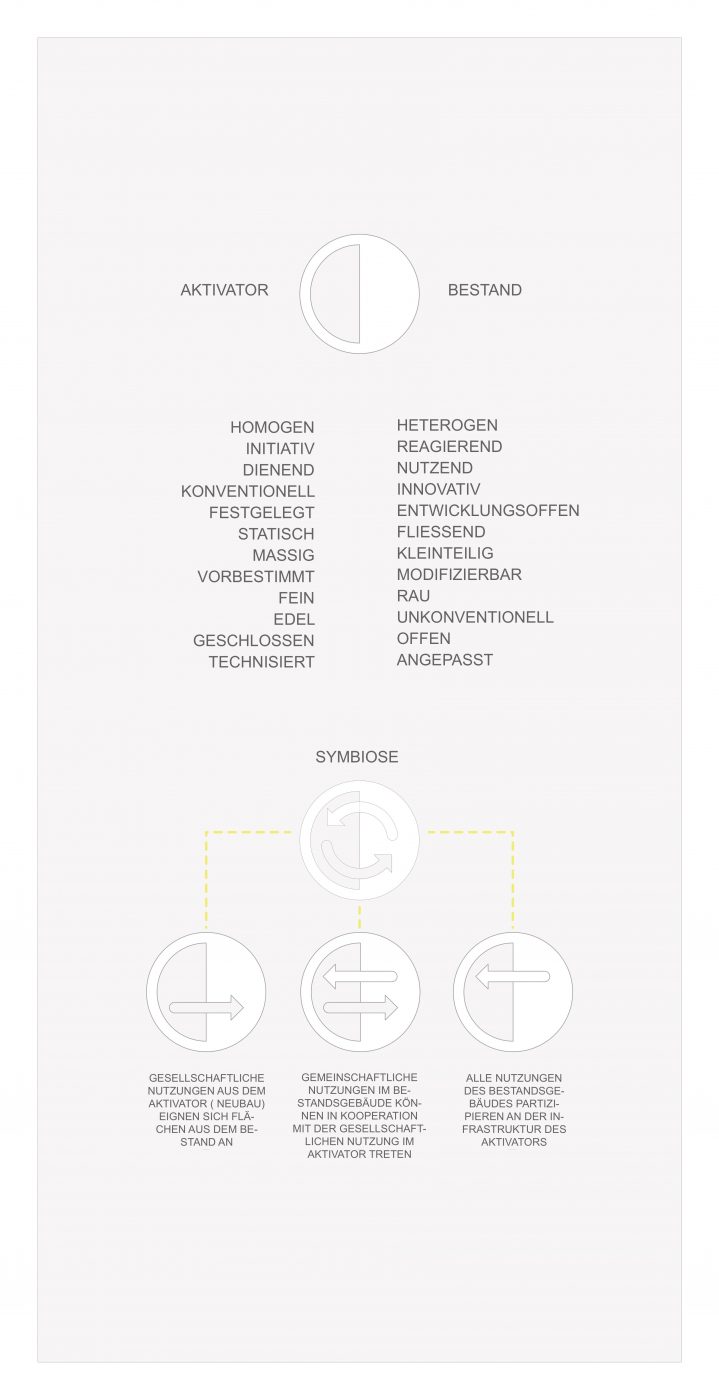

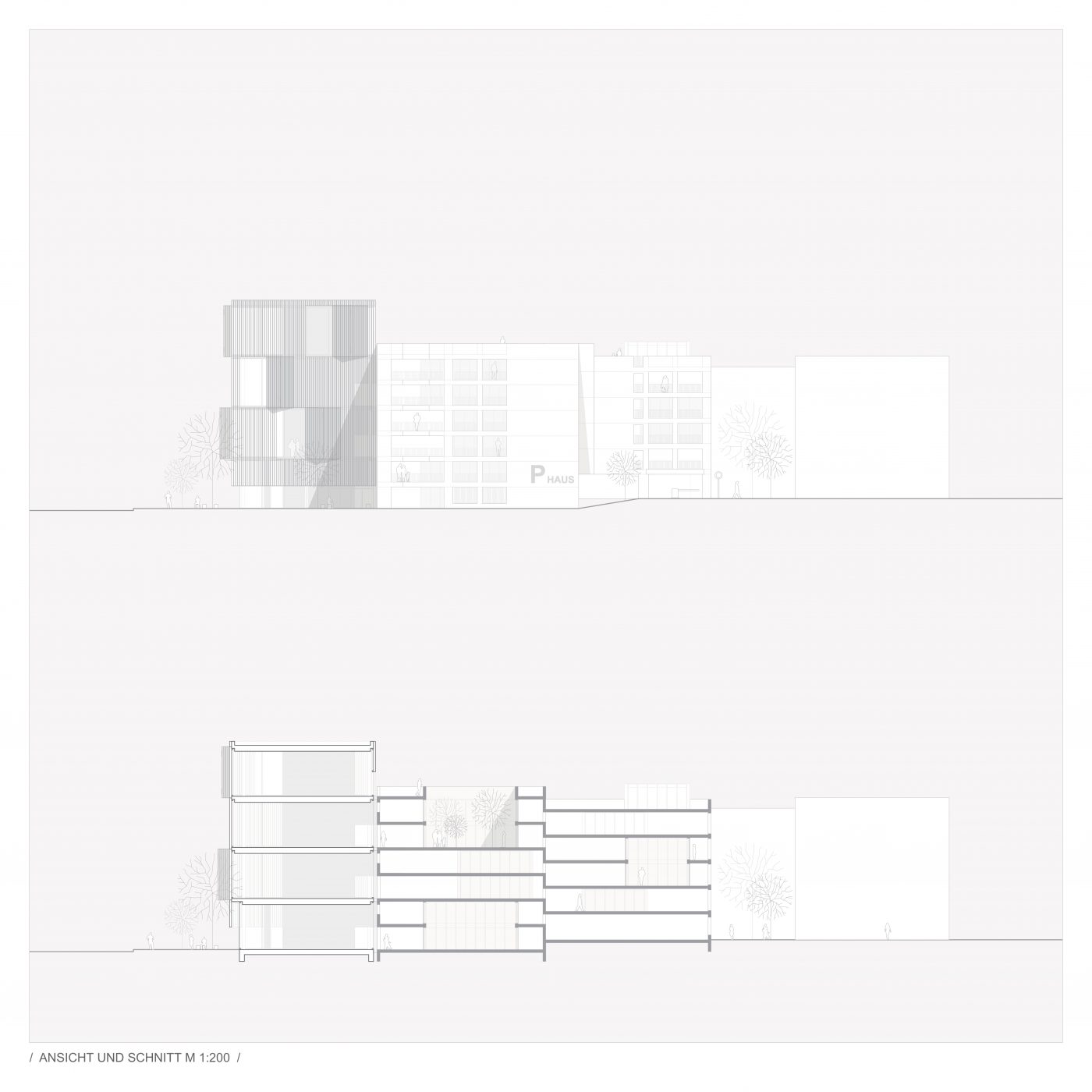

Symbiosis: Connection Through Typology

Die Verdichtung, die Nutzung unbebauter Flächen und die Erhaltung bestehender Gebäude sowie die Schaffung von Stadtvierteln mit unterschiedlichem Charakter sind die Kernaspekte des Projekts „Symbiose“. Der Begriff Typologie bezieht sich auf die Untersuchung von Typen und Klassifizierungen sowie auf die Aspekte von Gebäuden oder städtischen Standorten in Bezug auf ihre Nutzung. Die Morphologie wiederum klassifiziert die Gebäude nach ihrer Form und Gestalt. Das Ziel des Projekts ist es, einen fließenden Übergang zwischen Canada, El Canaveral und Los Cerros zu schaffen, indem verschiedene Typologien und Morphologien in verschiedenen Teilen des Viertels miteinander verbunden werden. Das Projekt führt unterschiedliche Typologien auf den verschiedenen Ebenen des Stadtgebiets, der Nachbarschaft, des Gebäudes und der einzelnen Einheit ein. Durch das „Unplanning“ der geplanten Entwicklung des Geländes wir ein neues Erscheinungsbild und eine neue Atmosphäre des Ortes geschaffen. Entsprechend der form- und nutzungsbasierten Klassifizierung sowie der differenzierten Dichte wird das Viertel in fünf Bereiche mit jeweils eigenen Merkmalen und Funktionen gegliedert. Die Gebiete sind nach Qualitäten wie Gebäudehöhe und -breite, Hofgrößen, Abstände der Gebäude zueinander und zur Straße, Landschaftsmerkmale, Straßennetz, öffentlicher Raum usw. gruppiert.

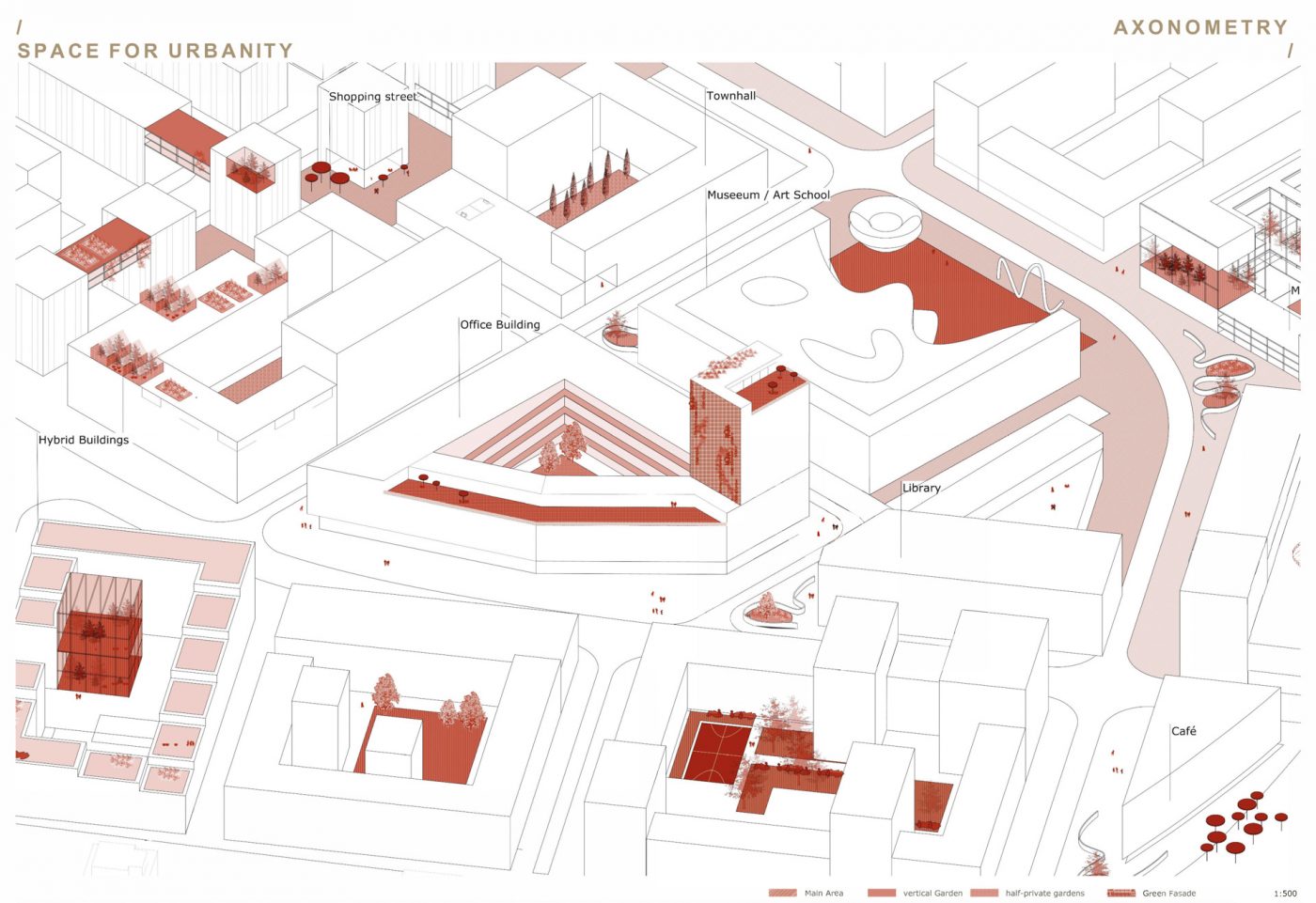

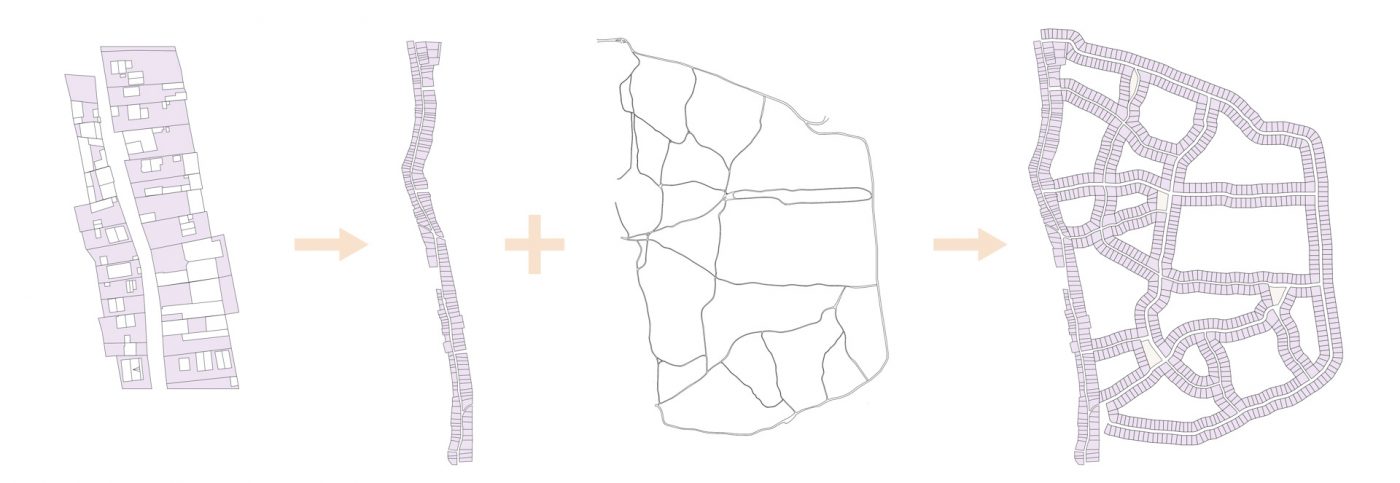

Annabelle Schneider and Lisanne Triebold

Fusionar Lo Existente

Die moderne Art, Städtebau zu betreiben, respektiert oft nicht den Kontext des Ortes und folgt nur der Zweckmäßigkeit und Einfachheit einer Rasterstadt. Genau das ist in El Cañaveral der Fall, das an den seit langem bestehenden Viehtriebweg und heutige informelle Siedlung Cañada Real angeschlossen ist. Auf der anderen Seite der informellen Siedlung ist ein vergleichbares Gebiet namens Los Cerros geplant. Um diesem Trend entgegenzuwirken, wollen wir mit unserem Projekt den modernen Städtebau kritisieren. Um einen Austausch zwischen den Bewohnern der Cañada Real und el Cañaveral zu schaffen, wollen wir das Geplante von Los Cerros „entplanen“ („unplan“). Deshalb war es uns wichtig, uns auf die organischen, bestehenden Strukturen zu konzentrieren, anstatt auf das strenge Raster von el Cañaveral und los Cerros. Da die vorhandenen Wege von den Menschen angelegt wurden und diese für die Topographie und die Nutzung die sinnvollsten Routen gehen, haben wir beschlossen, diese Wege als Grundstruktur beizubehalten. Der natürlichste Teil des bebauten Gebiets ist die Cañada Real. Daher haben wir beschlossen, ihre Struktur als Grundlage für die neue städtebauliche Struktur zu nehmen. Die so entstandenen Blöcke schaffen die Voraussetzungen für das Wachstum einer Gemeinschaft. Die inneren Teile sind Freiräume, die je nach Bewertungskriterien unterschiedlich genutzt werden. Außerdem werden die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass alle Bewohner*innen des Gebietes das gleiche Recht auf Freiraum haben und dieses Recht auch wahrnehmen können.

Lehrteam

Vertr. Prof. Markus Vogl

Alba Balmaseda Dominguéz

Harry Leuter

Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen

Prof. Dr. Martina Baum

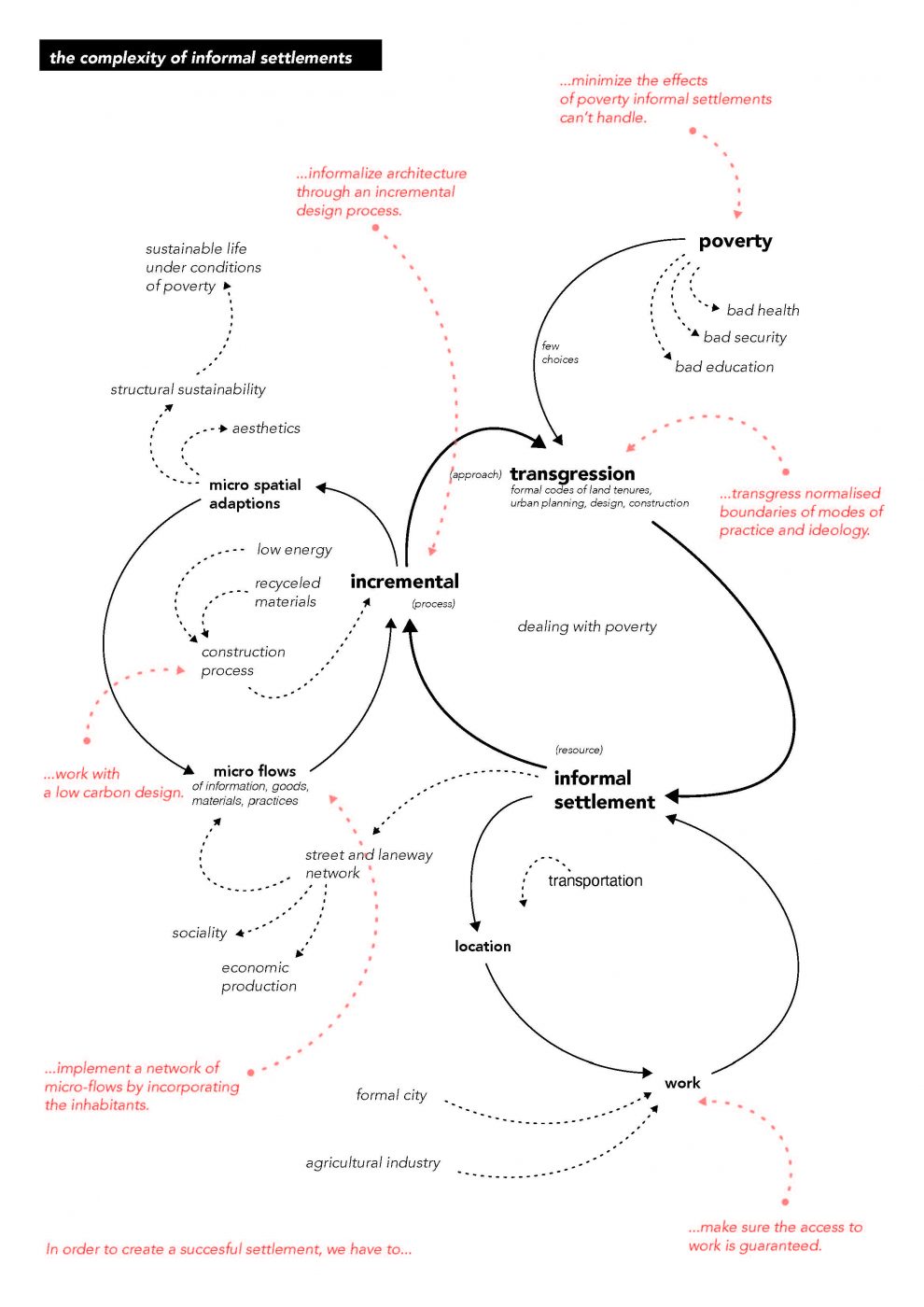

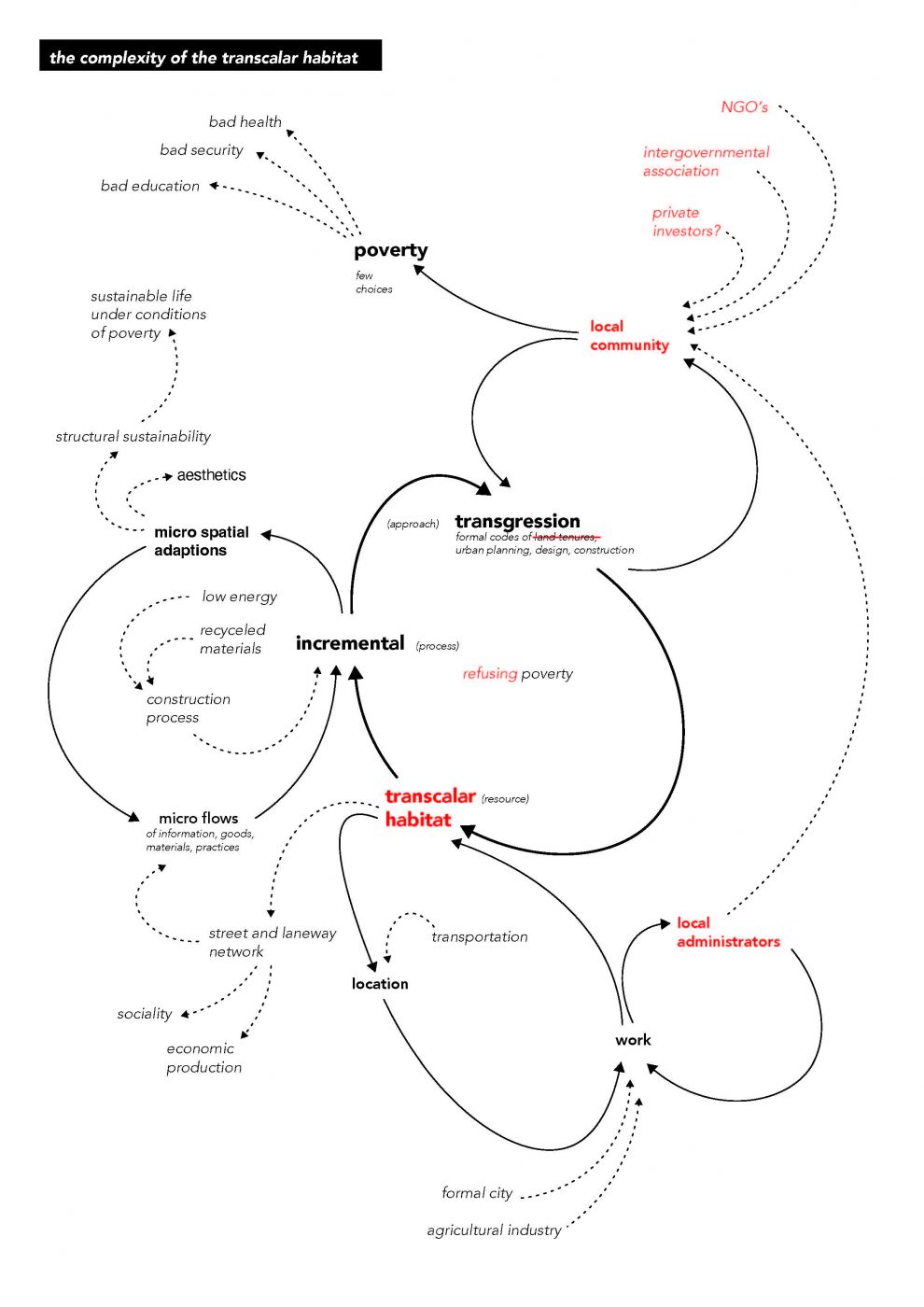

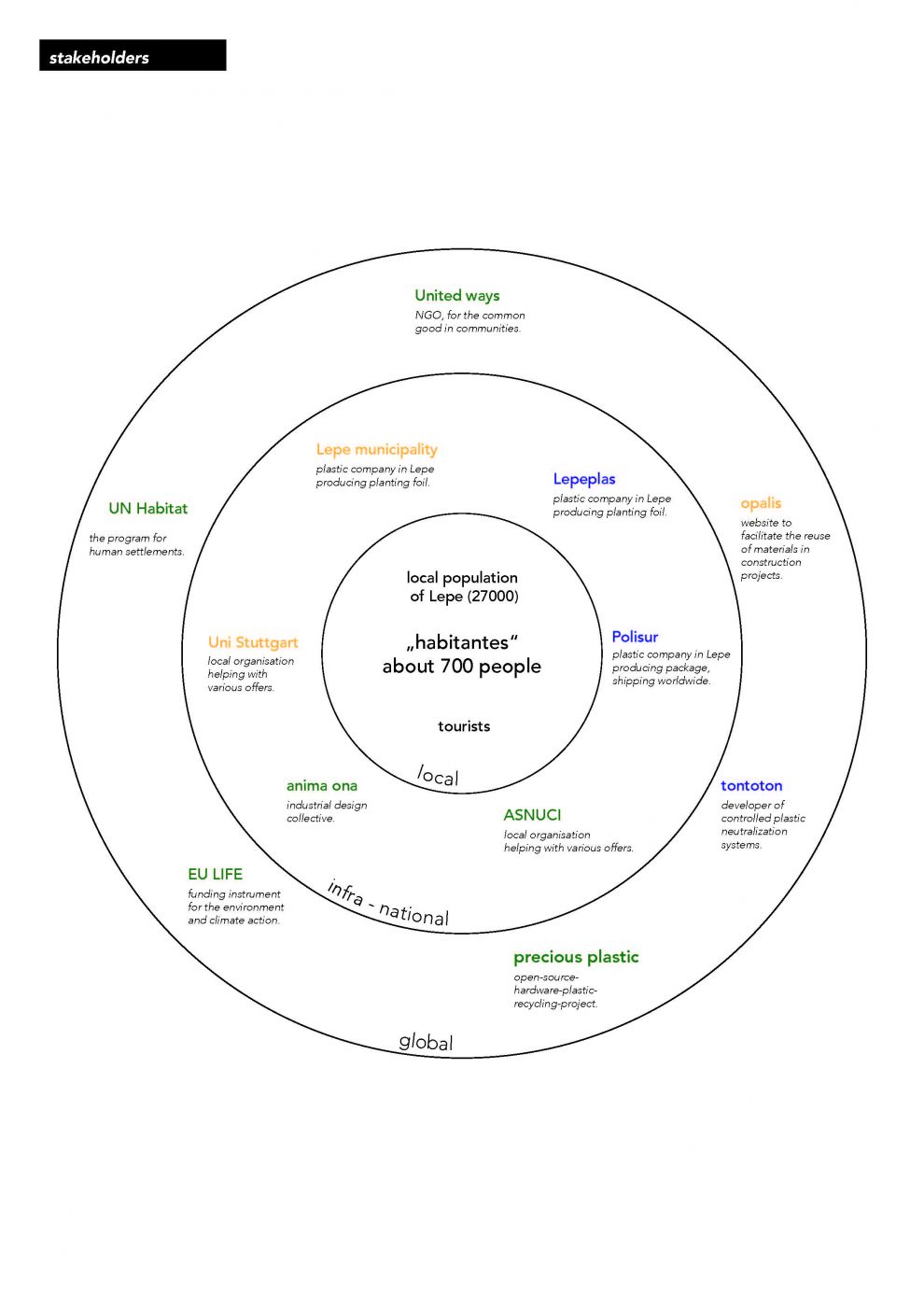

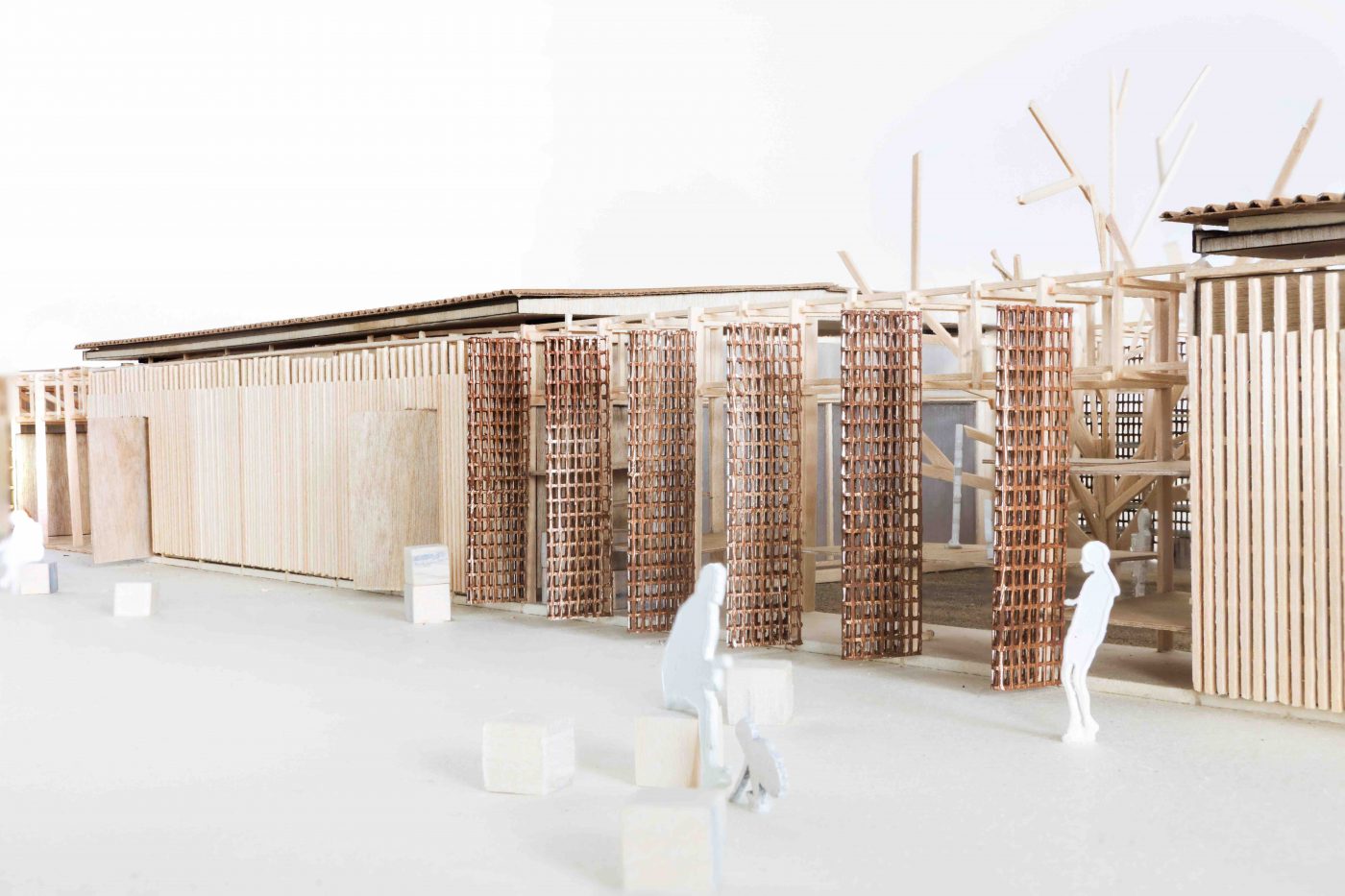

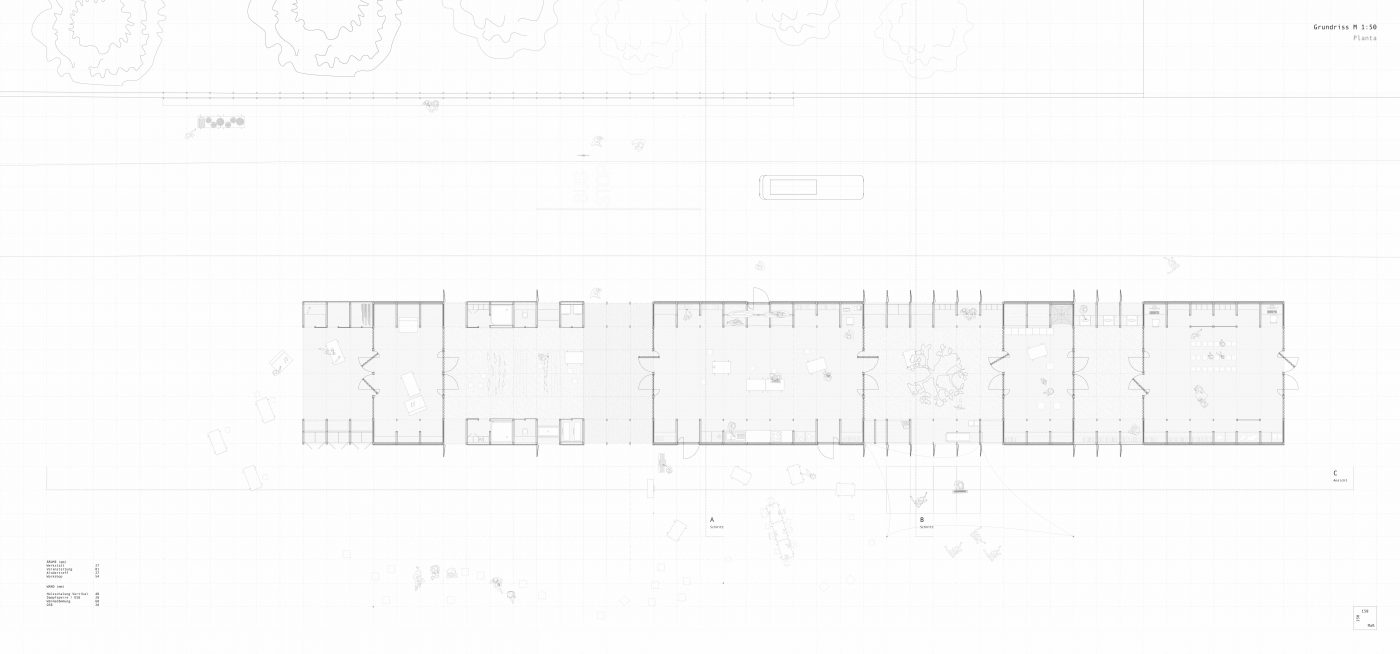

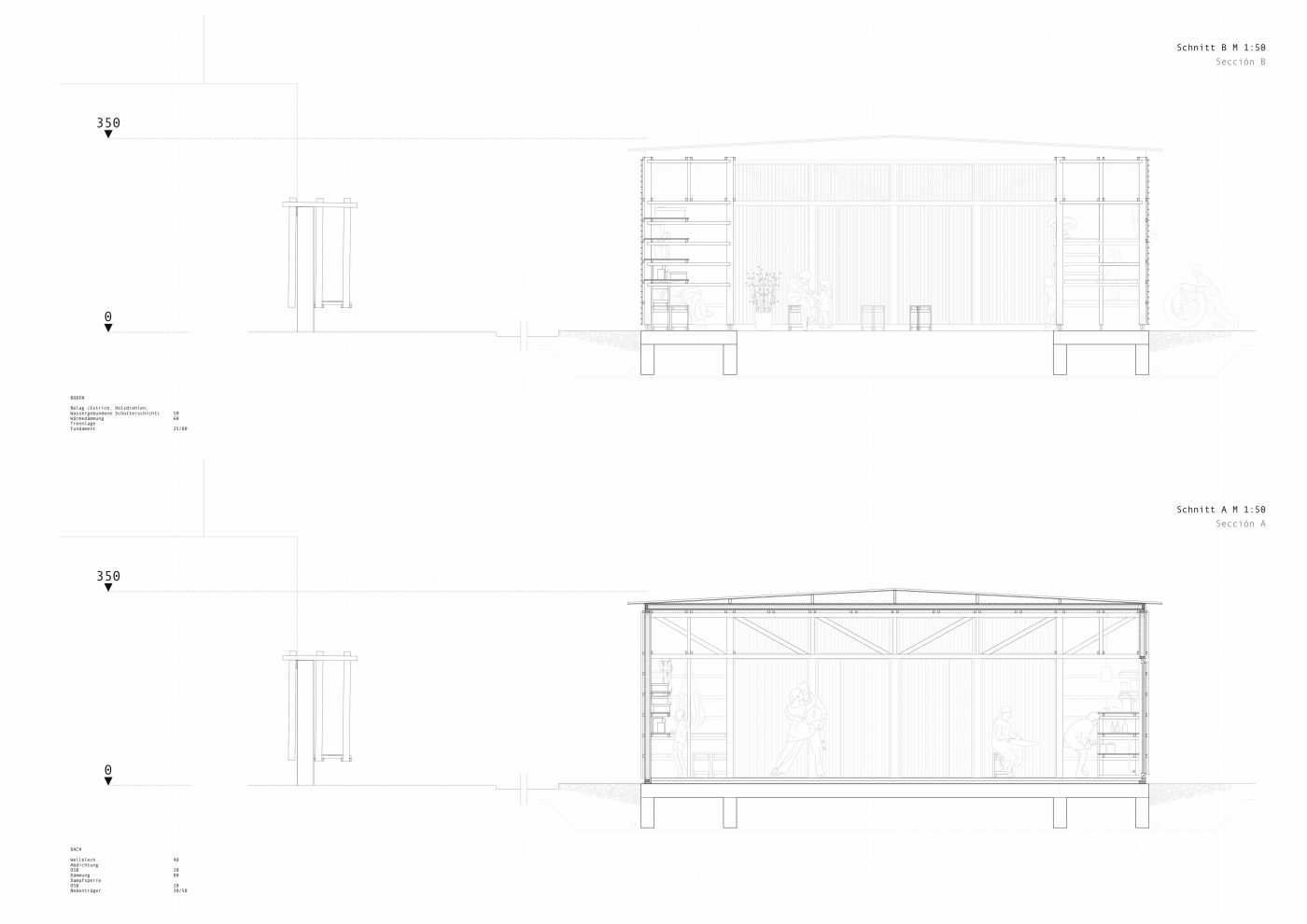

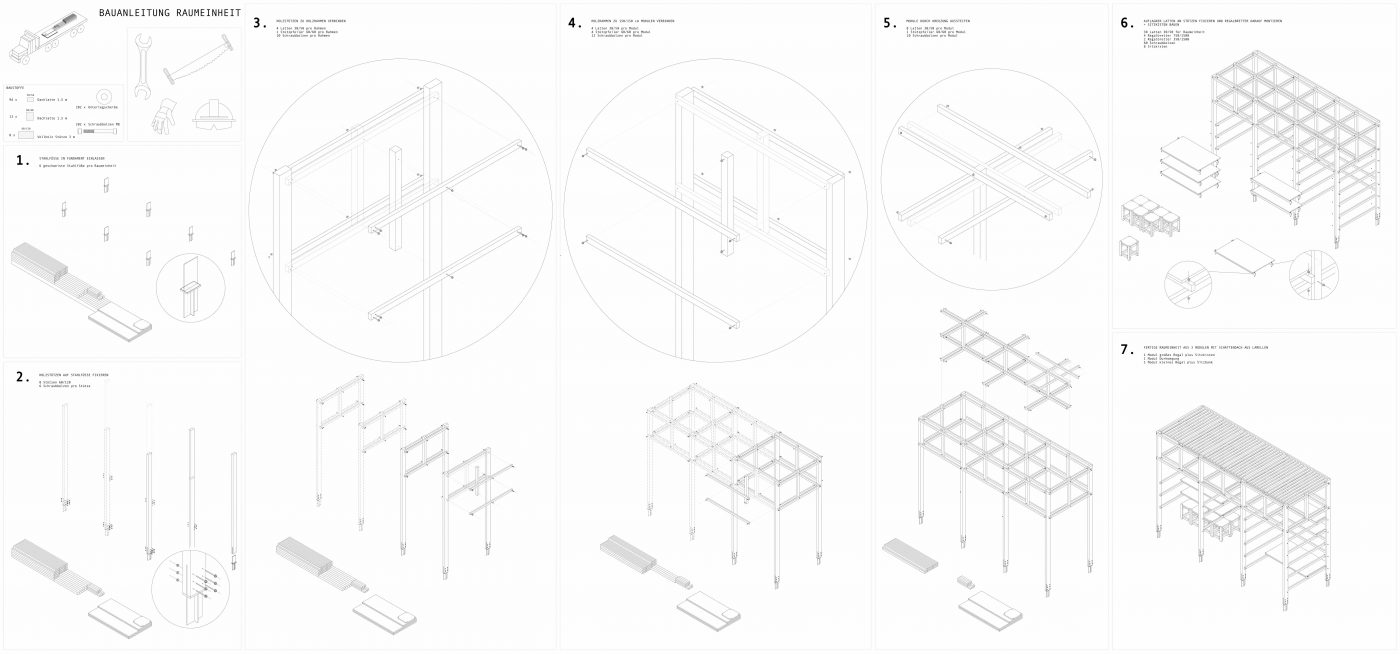

Habitando Cosechas

Entwürfe

Temporäre Humansiedlungen in Huelva, Spanien.

Habitando ist ein spanisches Wort, das vom lateinischen Verb ‘habitare’ häufigste Form von habere ‚haben, halten, besitzen‘ abstammt. Doch, habitando kann auf sehr unterschiedliche Weise verstanden werden: dwelling, wohnen, living, leben, inhabiting, bewohnen, appropriating, feeling, bauen, usw. Darüber nachzudenken, was dieser Begriff bedeutet und unsere eigene Definition an einem konkreten Ort dafür zu finden, wird ein grundlegender Teil dieses Entwurfsstudios sein.

Cosechas sind die Früchte und das Gemüse, die man anbaut und erntet. Cosecha wird sowohl für den Prozess der Landbewirtschaftung als auch für das, was man als Ergebnis erhält, verwendet. Sich bewusst zu machen, was die Ernte für unser Ökosystem, unsere Wirtschaft und unsere soziale Struktur bedeutet, ist ein weiterer wichtiger Aspekt.

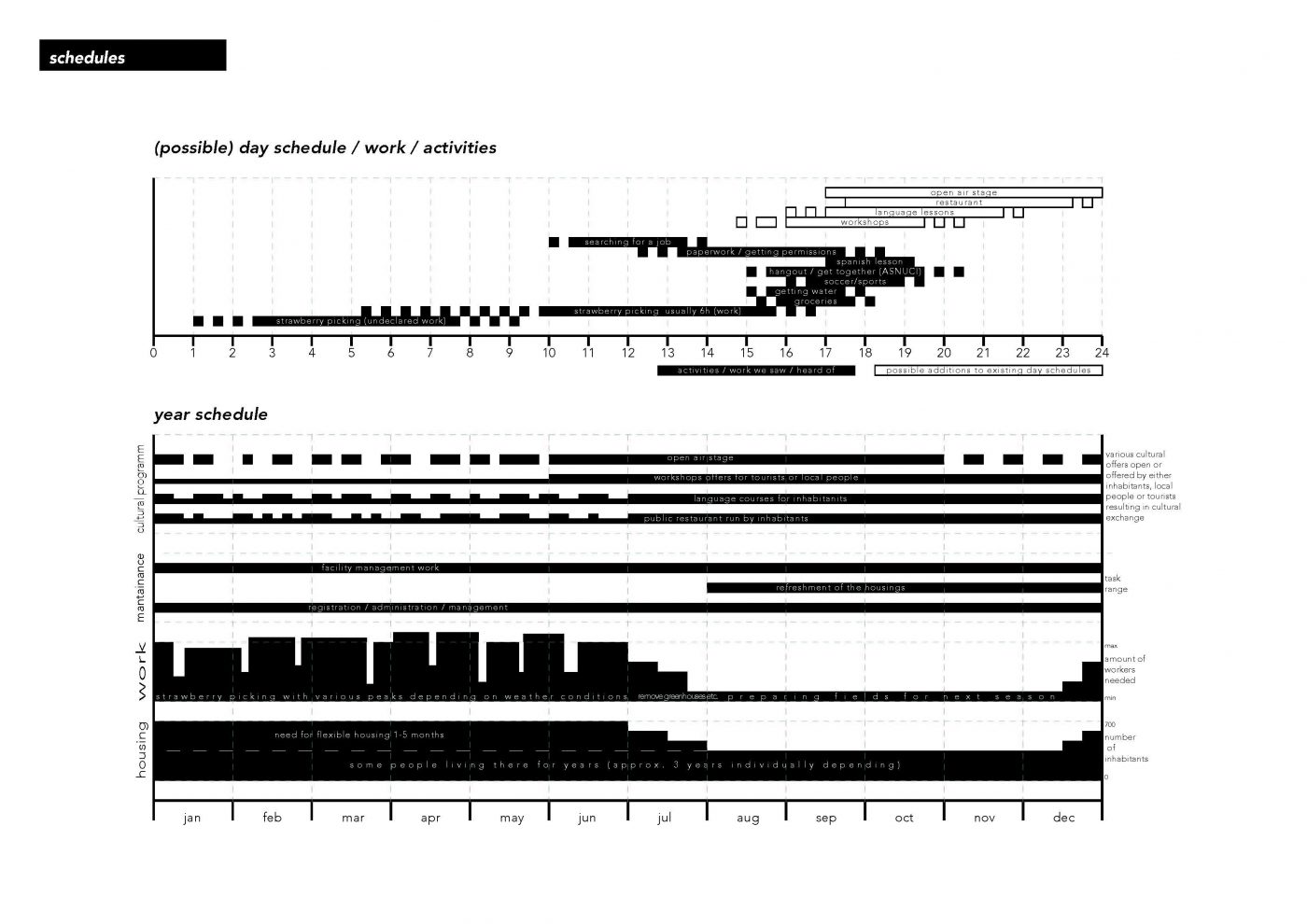

Der Standort des Studios befindet sich in der Nähe der Gemeinde Lepe in Huelva, im Süden Spaniens. In den letzten Jahren sind in diesem Gebiet parallel zum exponentiellen Wachstum der Monokultur temporäre Humansiedlungen entstanden, weil die Arbeiter*innen saisonal zur Ernte kommen. Der Höhepunkt des Zuzugs liegt zwischen Januar und Mai, zeitgleich mit der Beerenernte. Beeren erfordern eine große Anzahl von Arbeiter*innen, da die Früchte von Hand gepflückt werden müssen und sehr empfindlich sind.

Infolge des intensiven Zustroms von Menschen sind in diesem Gebiet verschiedene informelle und formelle Lösungen für die Unterbringung von Saisonarbeiter*innen entstanden. Deshalb gibt es verschiedene nicht geplante und geplante Siedlungen. Diese Unterkünfte und Siedlungen unterziehen wir einer intensiven Untersuchung als Basis für neue Entwurfsansätze in Städtebau und Architektur.

Das Ziel des Studios war es, gemeinsam einen Vorschlag für eine temporäre Siedlung auf einem definierten Grundstück zu entwerfen. Es sollte ein realistisches, standortspezifisches und robustes Projekt entstehen, in dem die verschiedenen Realitäten nebeneinander bestehen und das Know-how und die vor Ort entdeckten Möglichkeiten umgesetzt werden konnten.

Besonderer Dank gilt den ‘habitantes‘ Fatima, Salim, Osman, Ana und Youssef; dem Stadtrat von Lepe; dem multikulturellen Verein von Mazagon und ASNUCI; den Unternehmen Lepeplas, Polisur und Flor de Doñana; dem Technologiezentrum der Agrarindustrie ADESVA und der Stiftung United Way Spanien für die finanzielle Unterstützung.

Foto: Alba Balmaseda Dominguez

Kontext

Grundstück

Impressionen aus dem Studio

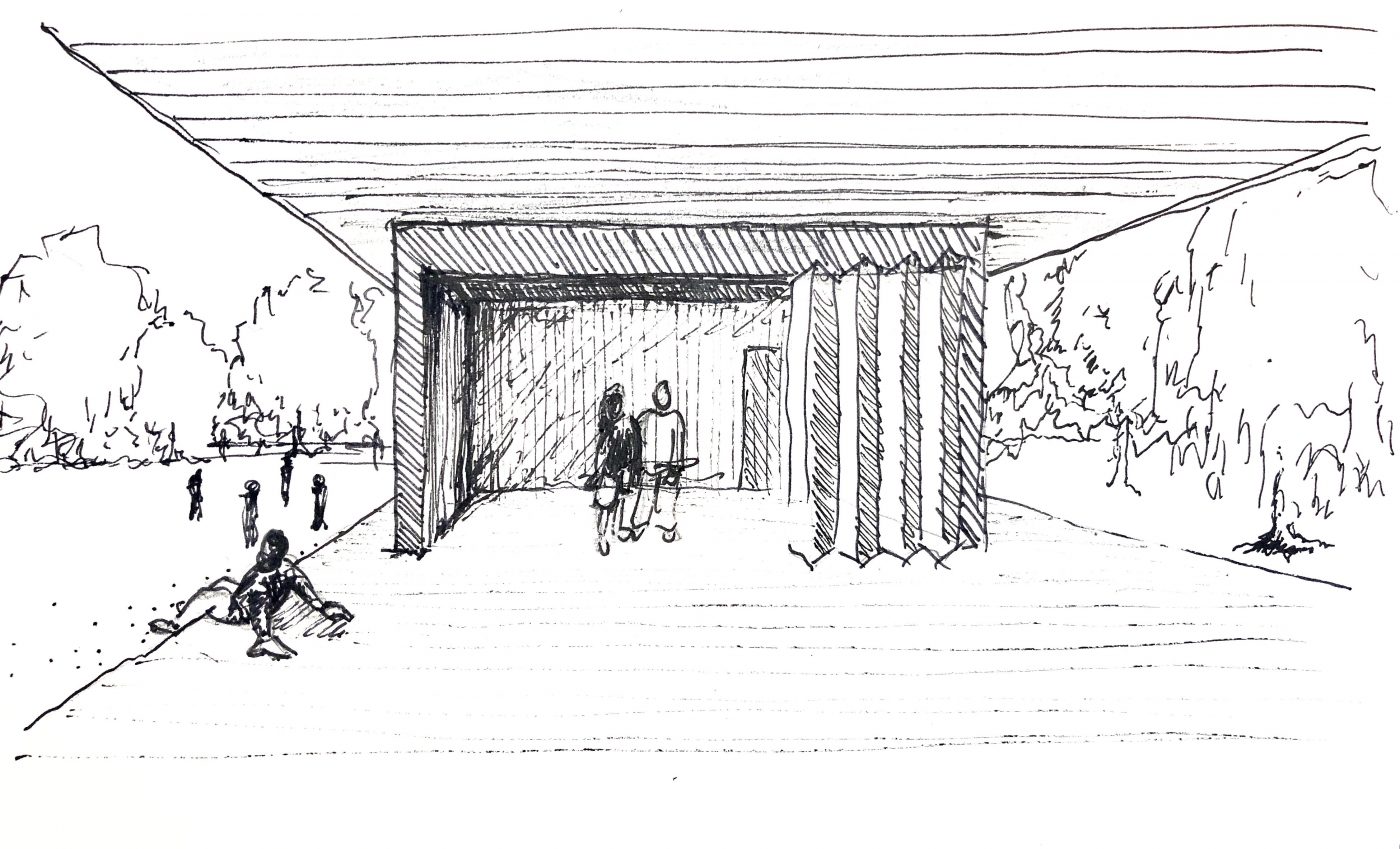

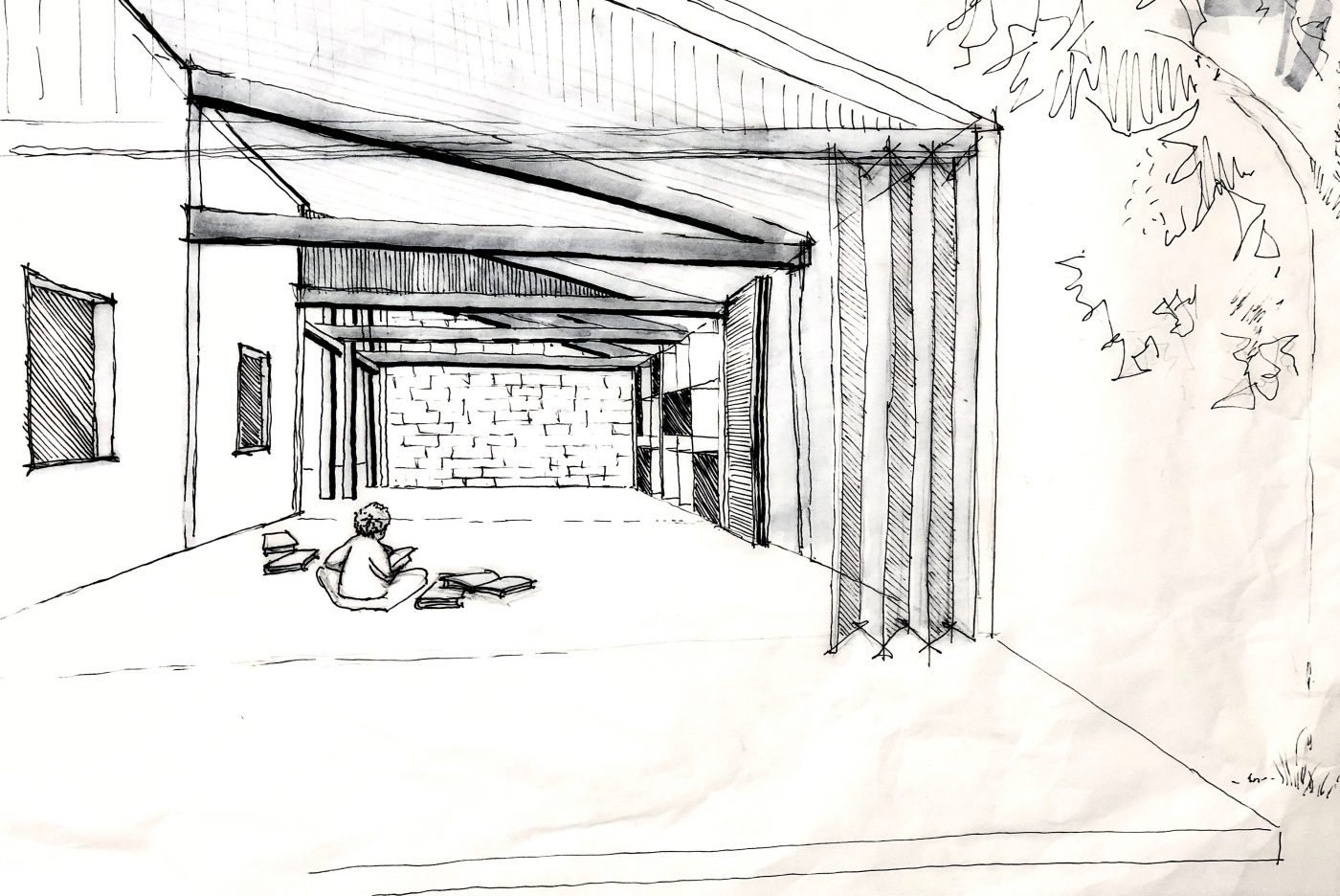

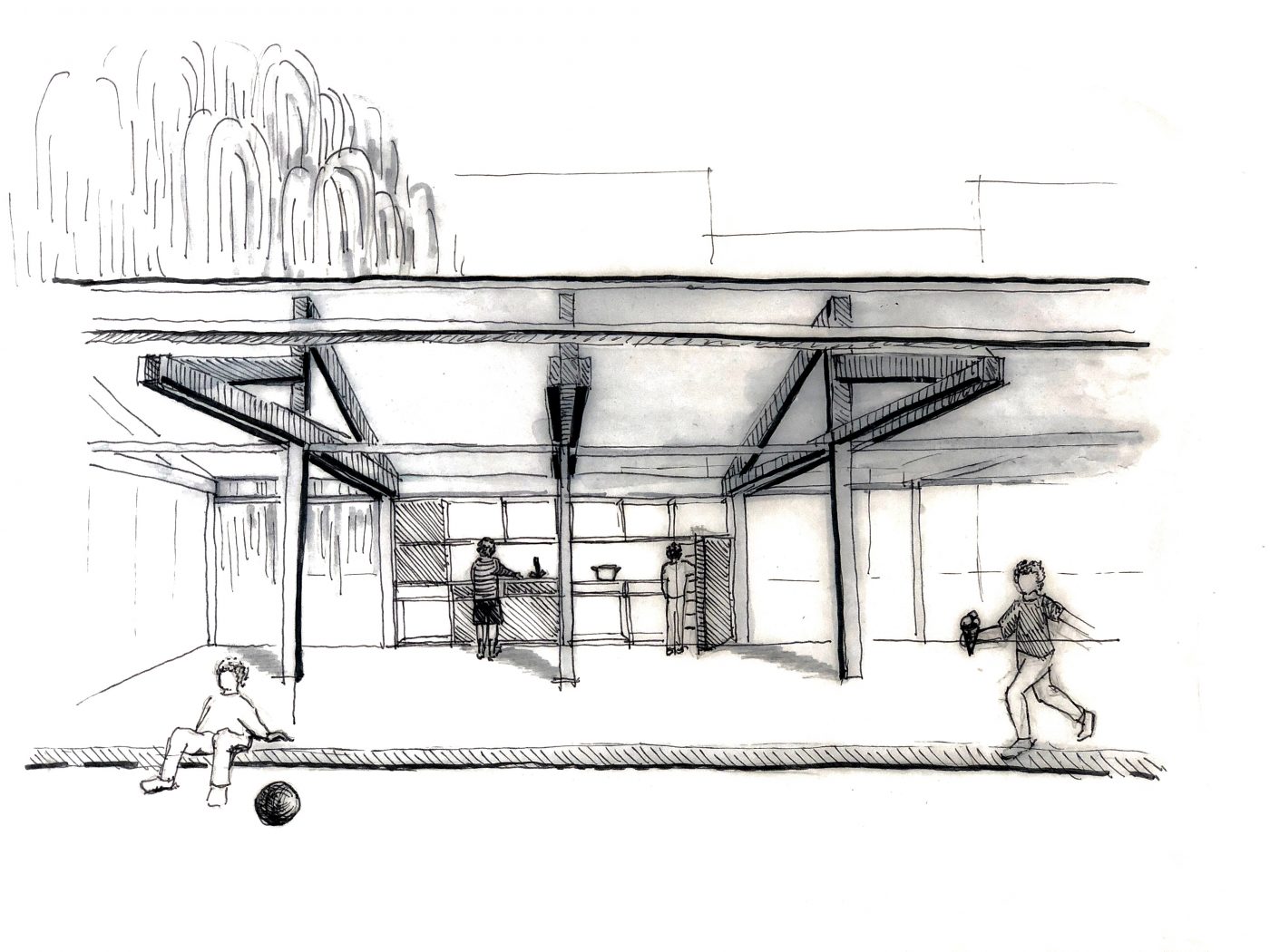

Skizzen

Arbeiten der Studierenden

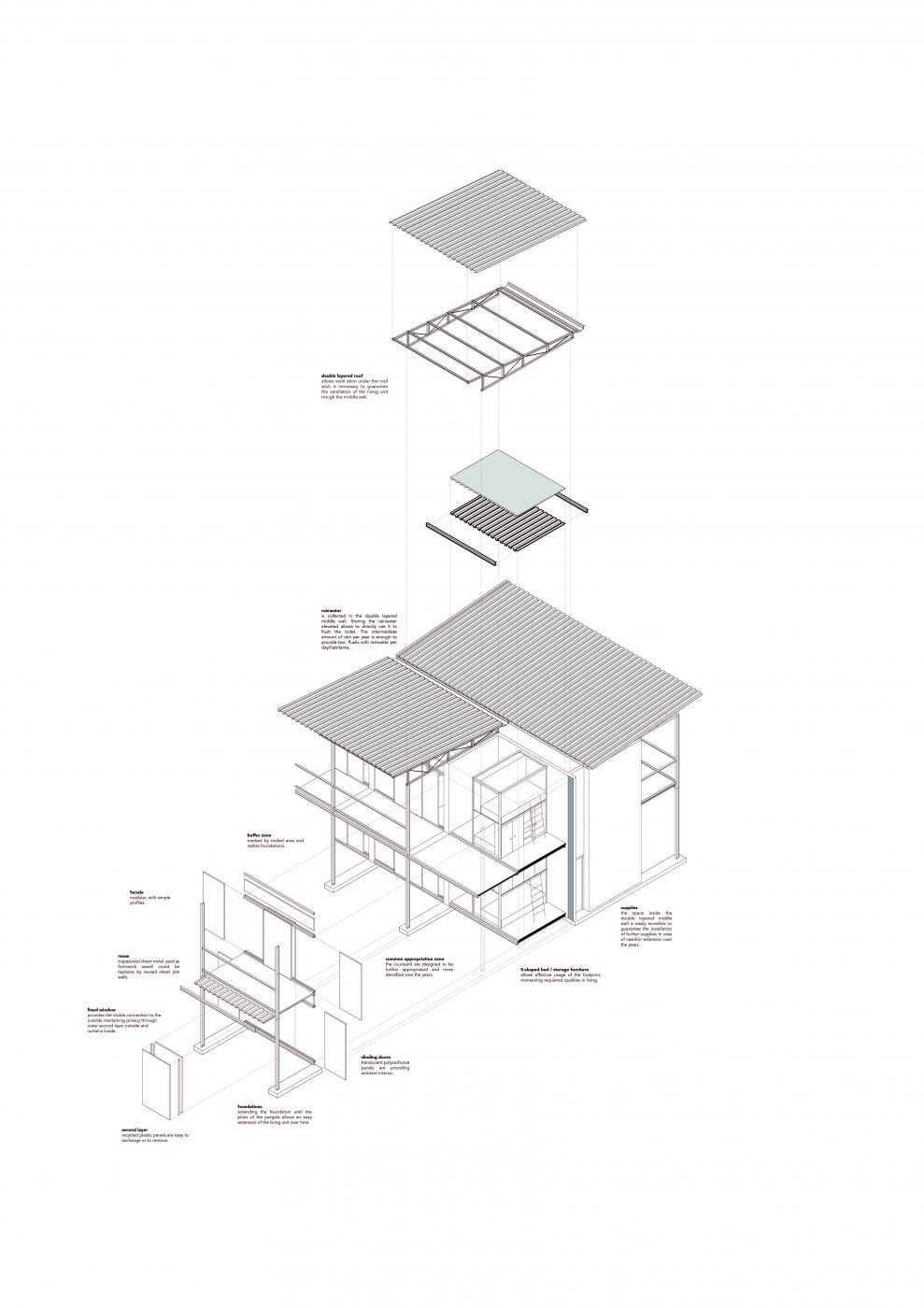

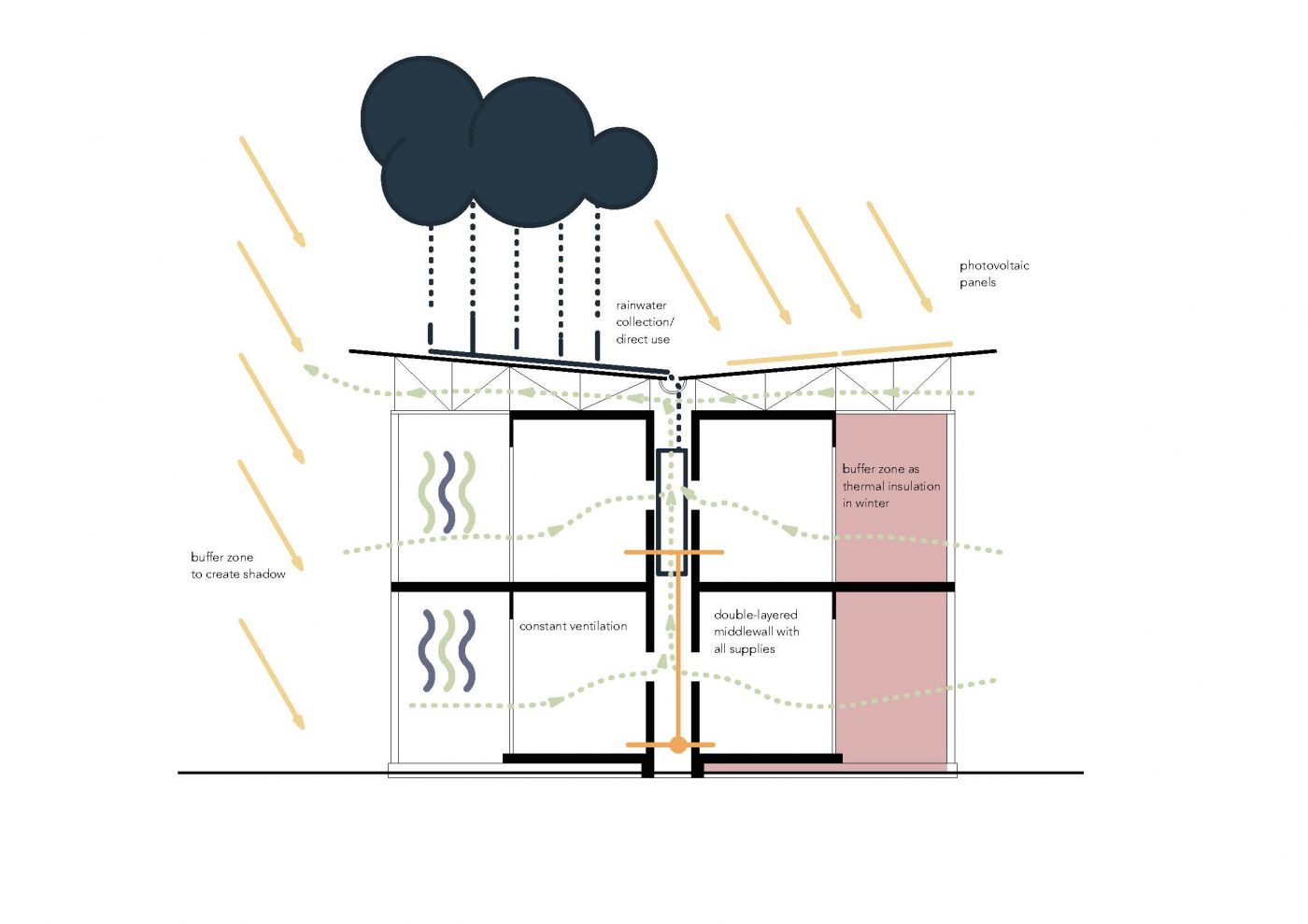

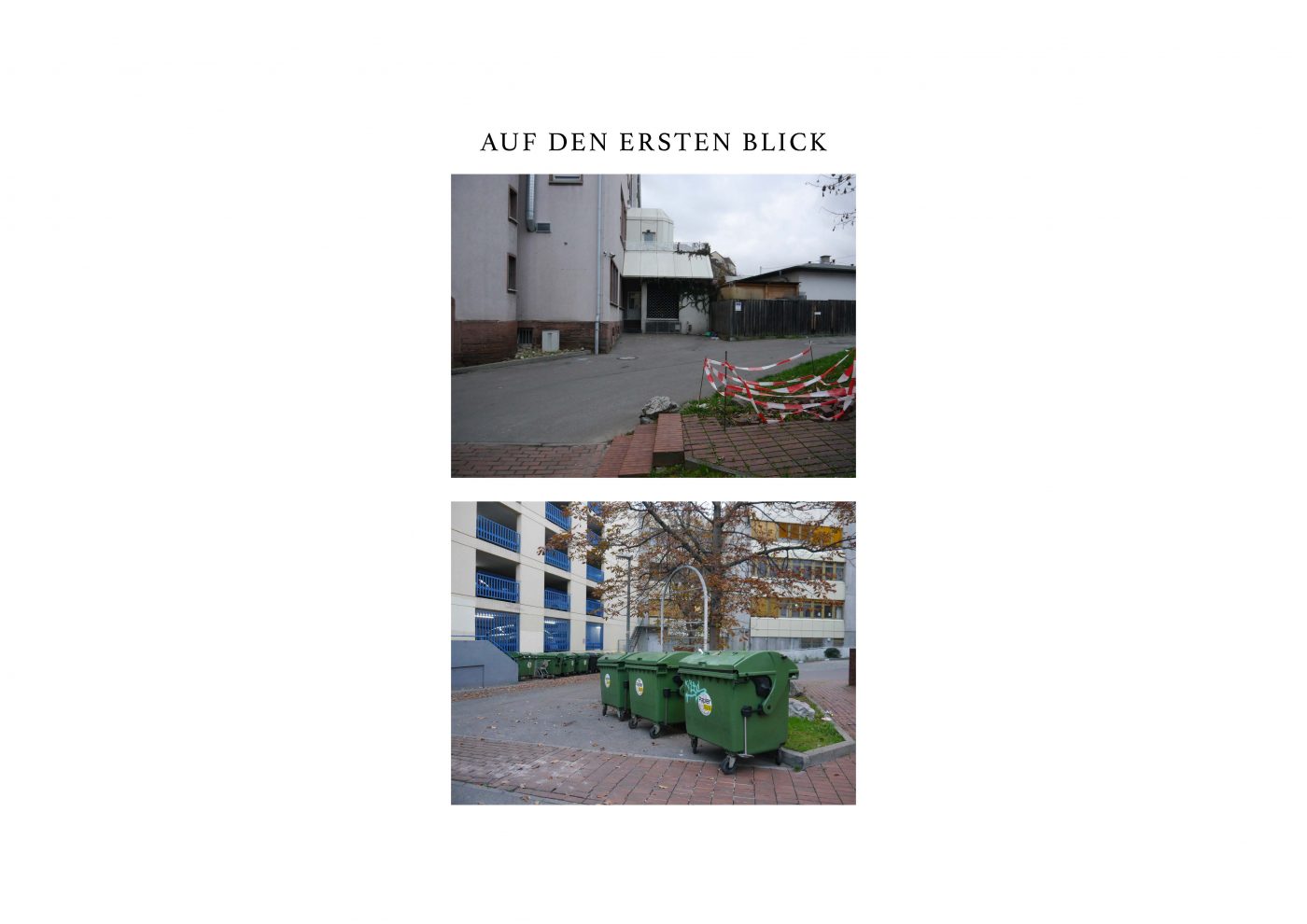

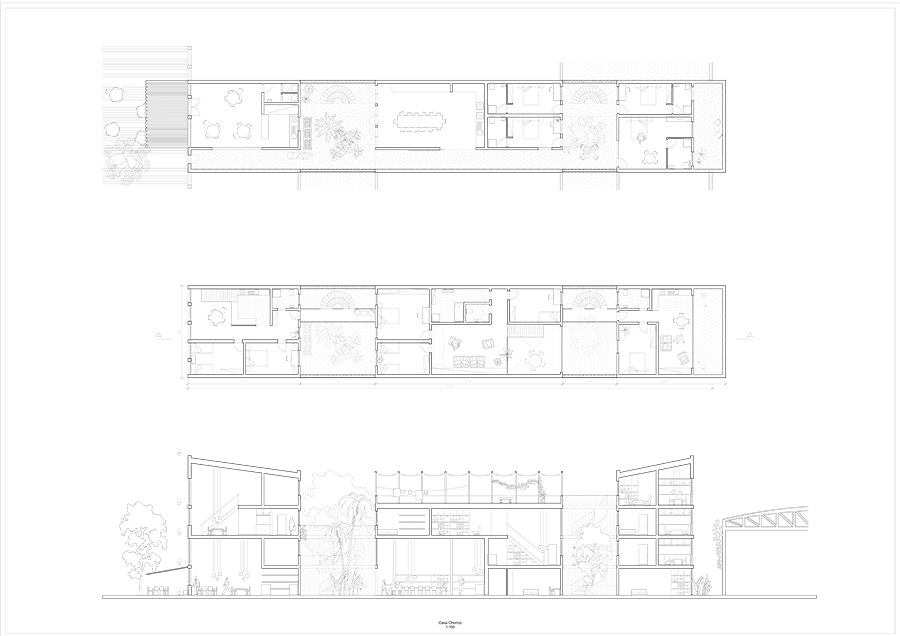

Der intensive Anbau von Beeren und insbesondere von Erdbeeren in der südspanischen Region Huelva ist ein eindrucksvolles Beispiel für das globale System der Massenproduktion, das auf der Ausbeutung von Arbeitnehmenden und Umwelt beruht. Der fehlende Schutz der Rechte von Wanderarbeitenden führt zu einer alarmierenden sozialen Situation der Saisonarbeitenden, die nicht nur mit der Dürre und der Umweltverschmutzung zu kämpfen haben, unter denen die Region ohnehin leidet, sondern auch in selbstgebauten Lagern aus Abfällen verharren müssen.

Dieses Phänomen findet seinen räumlichen Ausdruck in Form des Chabolismo, der als Reaktion auf dieses nachteilige politische und wirtschaftliche System betrachtet werden kann. Auch wenn es bemerkenswert intelligente architektonische Lösungen und urbane Strukturen gibt, ist die Wohnsituation dennoch prekär. Das Projekt zielt darauf ab, ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Die Analyse dieser komplexen Siedlungen und

der Versuch, ihre Systeme zu abstrahieren, bildeten die Grundlage unseres Entwurfsprozesses, während wir gleichzeitig unsere eigene Haltung als Planende ständig hinterfragten.

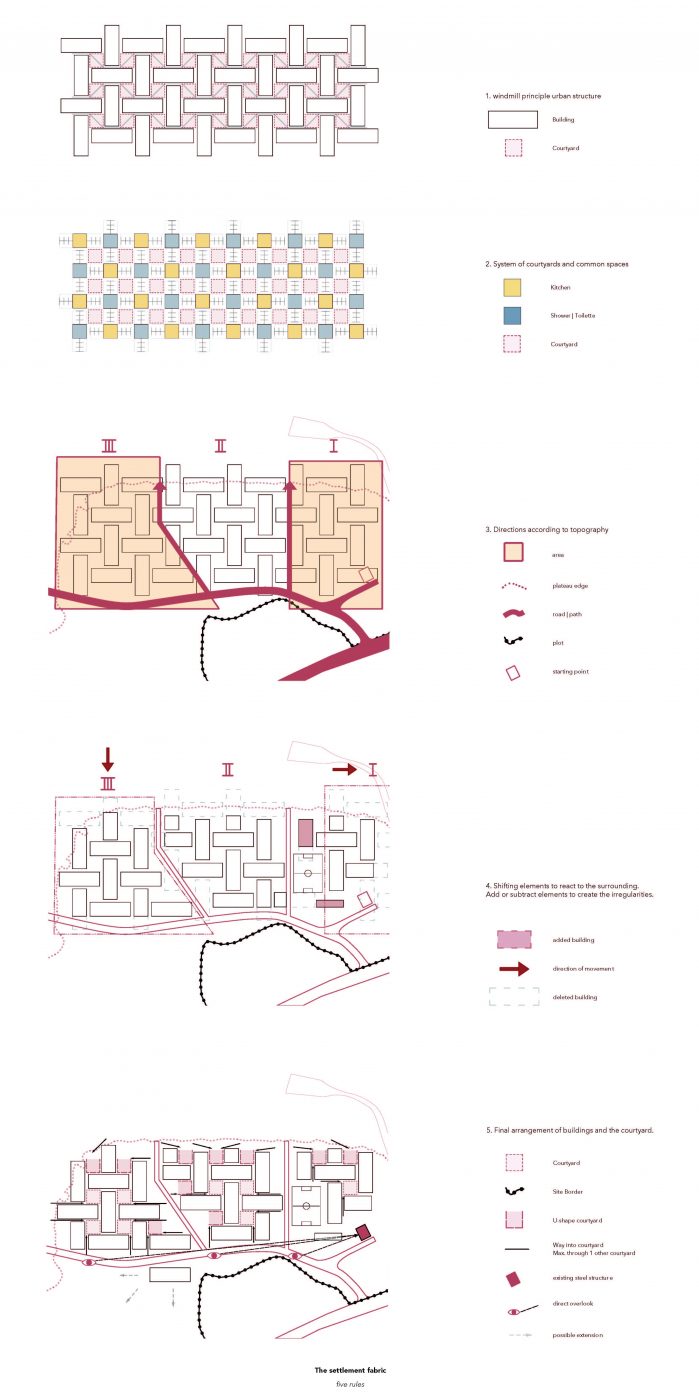

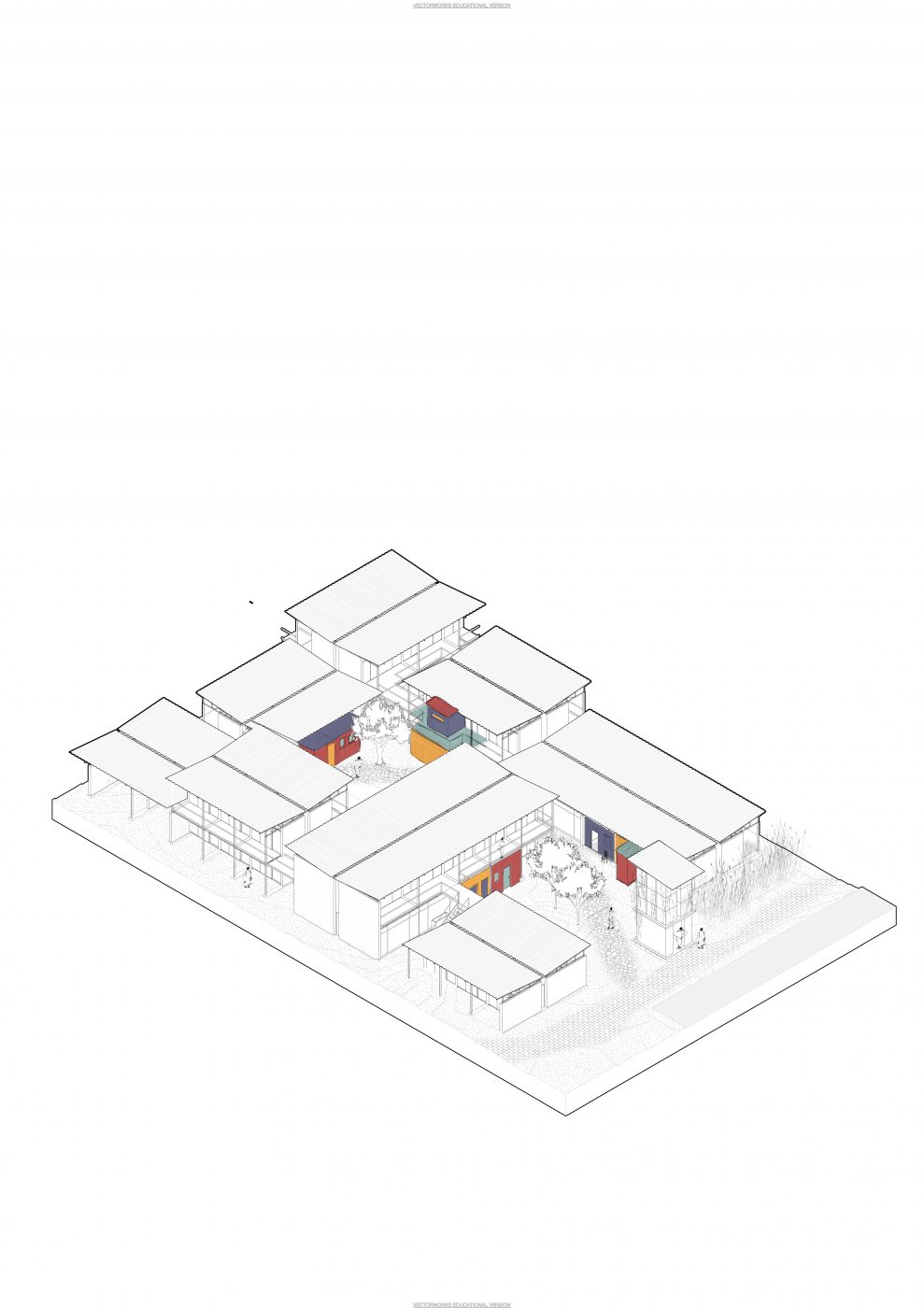

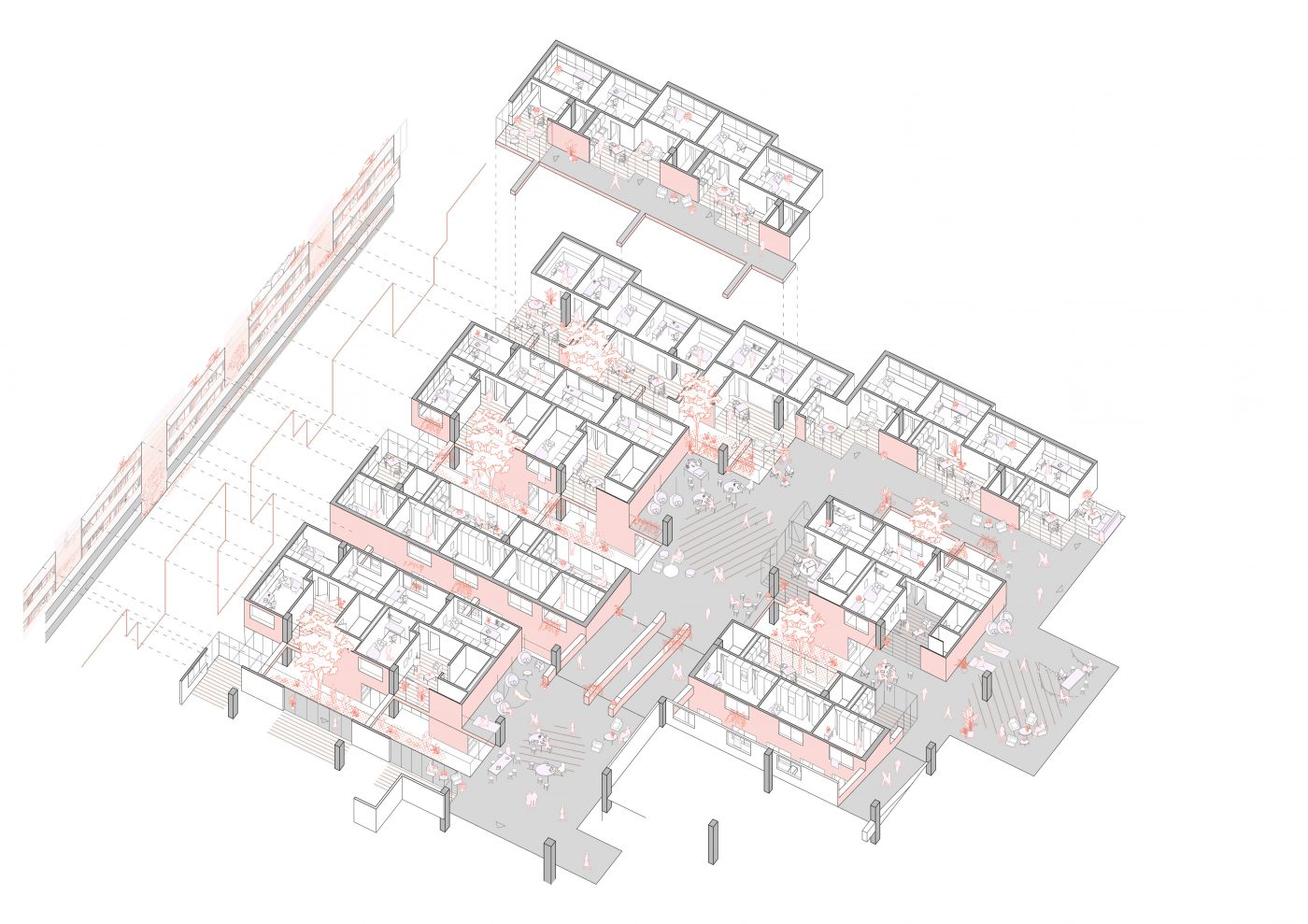

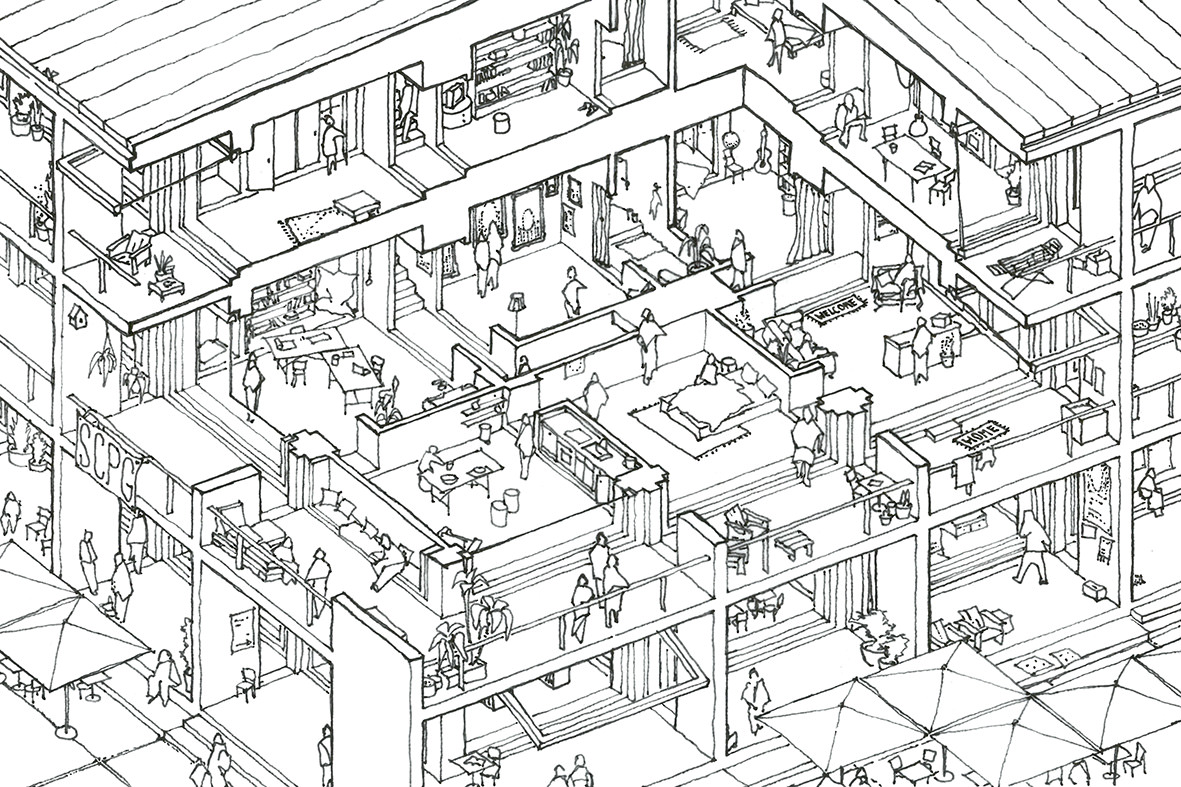

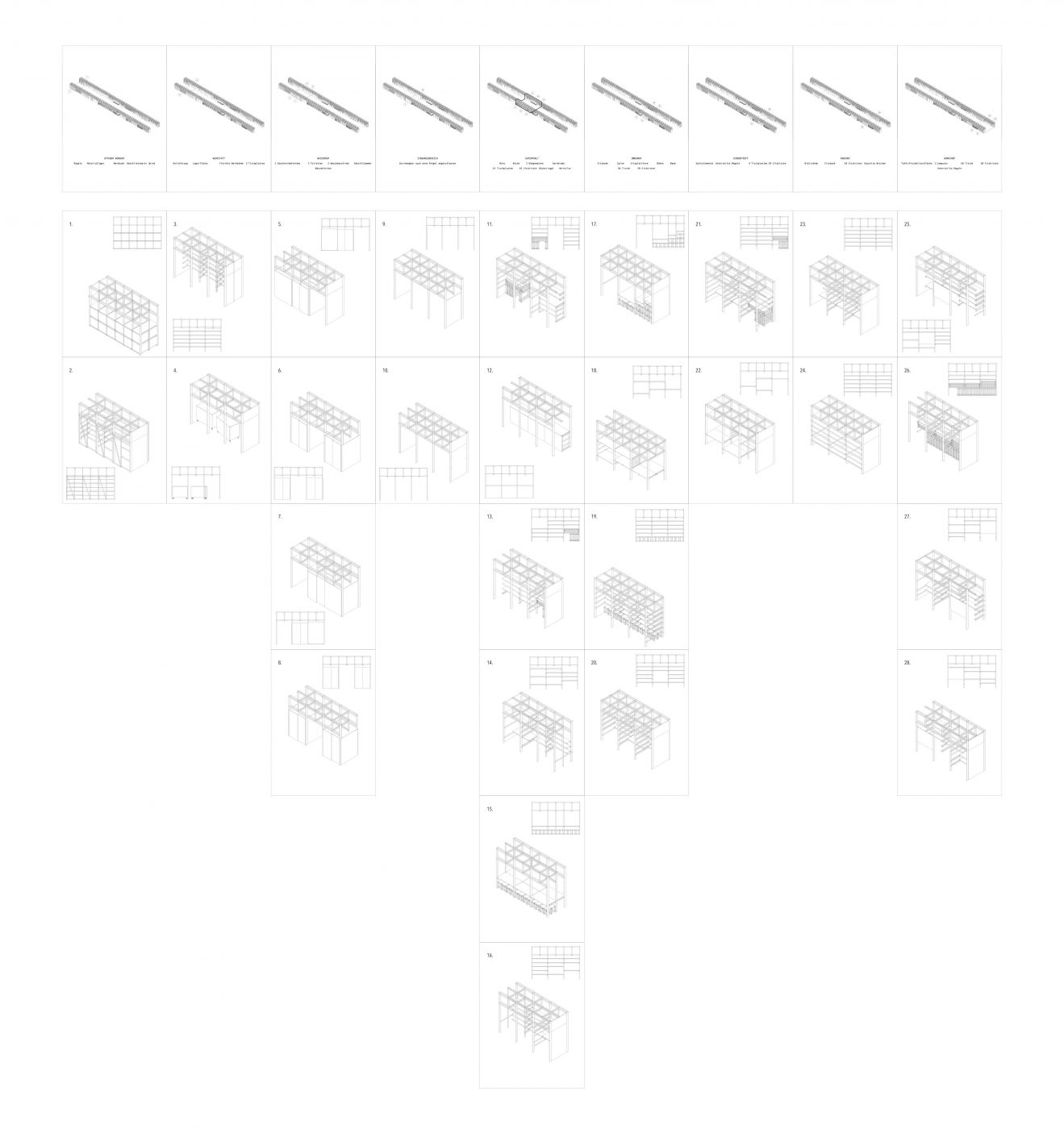

Für Saisonarbeiter*innen und Migranten*innen, die keinen festen physischen Lebensraum haben, ist der Begriff Heimat eher ein relationales als ein räumliches Phänomen. Daher steht die Stärkung der Vernetzung und Gemeinschaftsbildung unserer Habitantes im Mittelpunkt unseres Entwurfs. Indem wir Architektur nicht als Produkt, sondern als einen Prozess mit offenem Ausgang betrachten, schafft das Projekt Raum für das Ungeplante. Ein wichtiges Ziel ist daher die Integration potenzieller Wachstums- und Umbauprozesse unter Beibehaltung wichtiger räumlicher Qualitäten wie Innenhöfe, Gemeinschaftsräume und Zugänglichkeit.

Unter Berücksichtigung des architektonischen Diskurses über strukturalistische Ansätze entwickelte das Projekt eine eigene Perspektive auf diese Bewegung, die sich auf die Beziehung zwischen Menschen und einer Struktur konzentriert, die Ausdruck sozialer und funktionaler Zusammenhänge ist. Dieser ganzheitliche und transskalare Ansatz betrachtet sowohl die einzelnen Elemente als auch den gesamten Organismus. Der Fokus liegt nicht nur auf den Komponenten selbst, sondern auf deren Beziehung zueinander, die auch dann erhalten bleibt, wenn diese ausgetauscht werden.

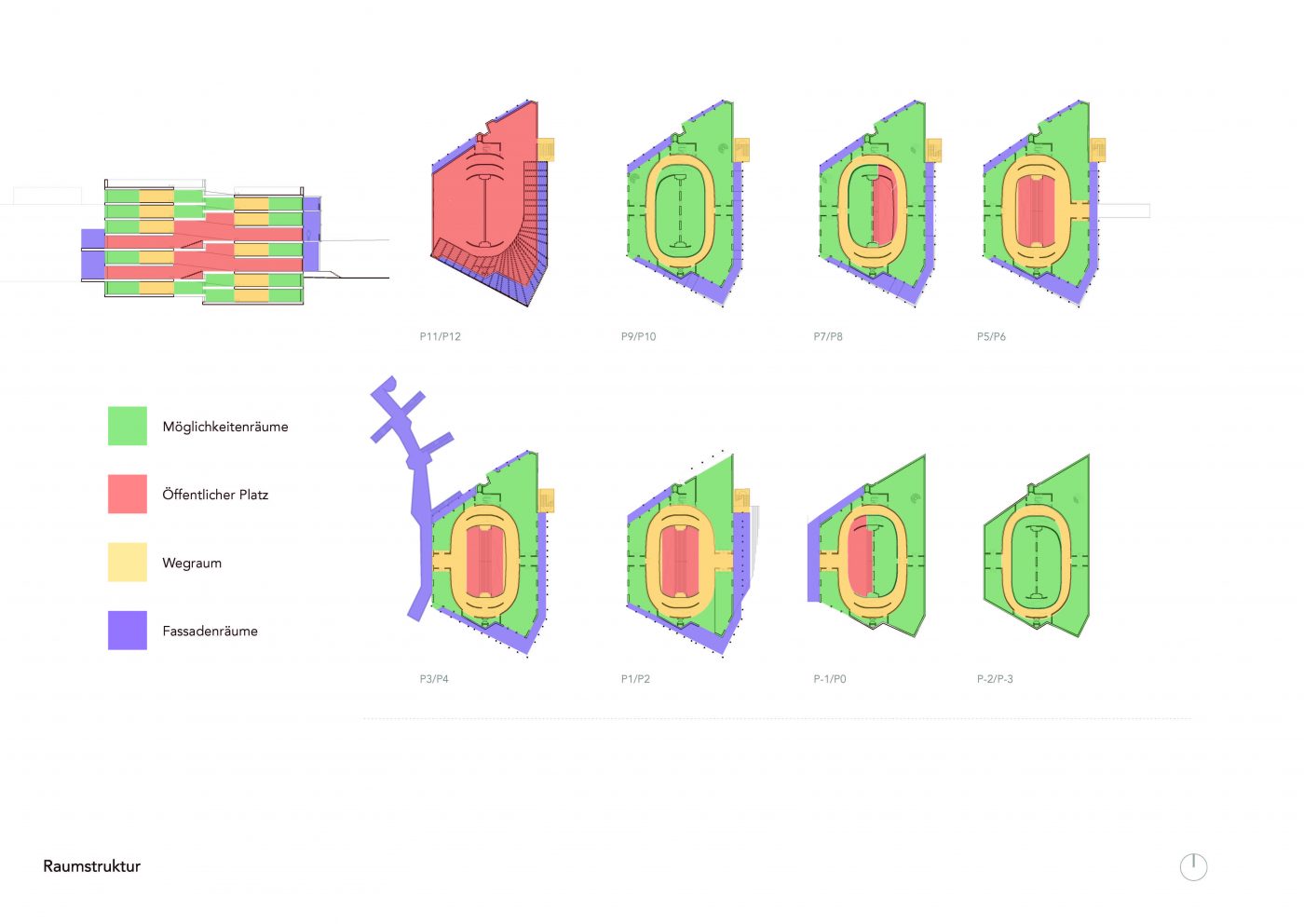

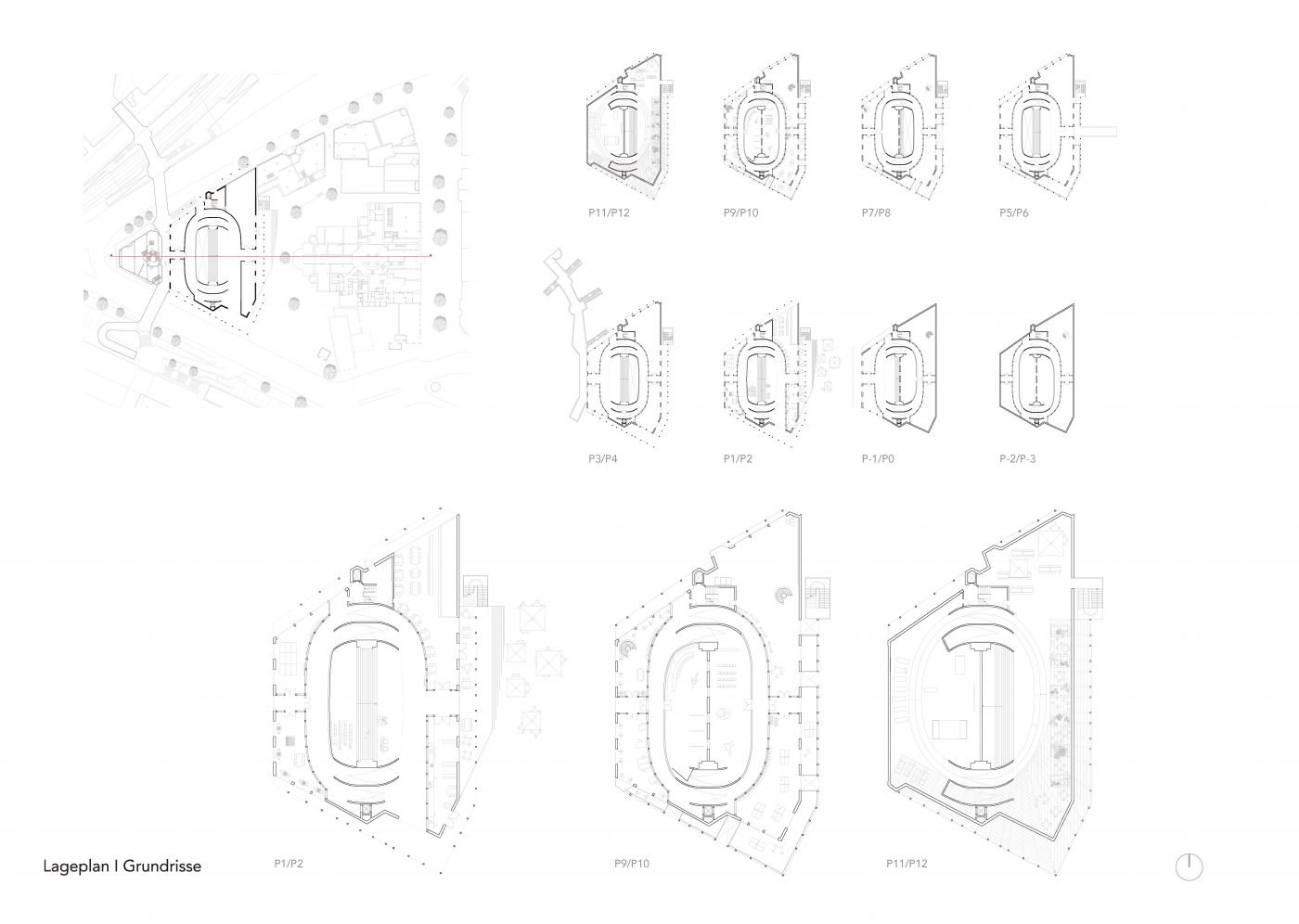

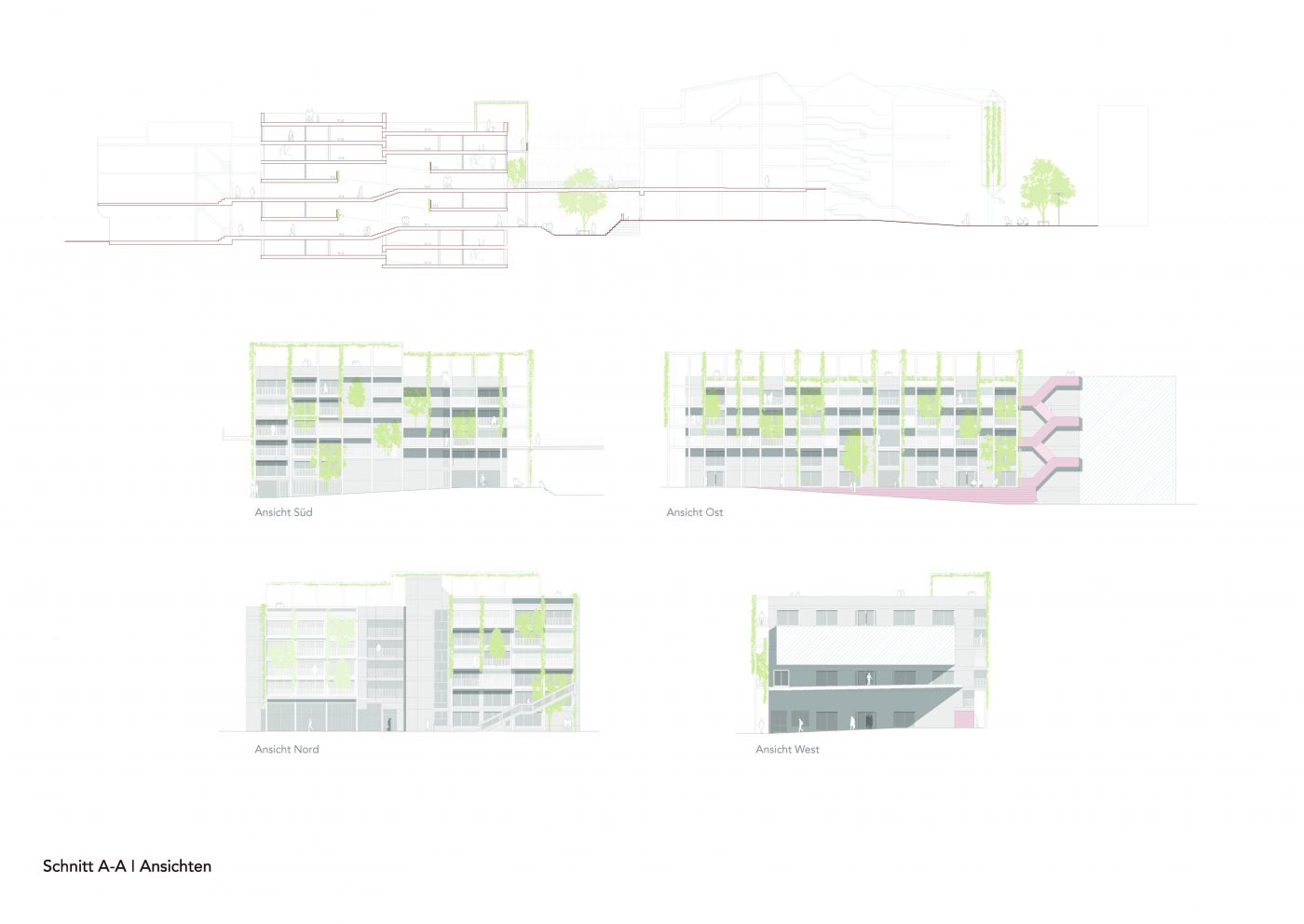

In der Tradition von Denkern wie Herman Hertzberger haben wir eine spezifische Architektur entworfen, die eher ein Möglichkeitsraum ist, der mit Inhalt, Werten und Bedeutung gefüllt werden kann, als eine endgültige Form. Angesichts dieser robusten Struktur mit langer Lebensdauer kann sie mit den sich ständig verändernden Lebenszyklen der Habitantes belebt werden. All dies geschieht in einem dialektischen Prozess zwischen der Struktur und den Habitantes, zwischen Konstantem und Variablem. Die Architektur bietet den Nutzenden konkrete räumliche Optionen und Inputs und fördert so einen Prozess der Aneignung, anstatt nur flexible Räume zu implizieren, die möglicherweise nie einer bestimmten Nutzung dienen. Gleichzeitig schaffen diese Qualitäten eine Vielfalt an polyvalenten Räumen, die lebendig werden können. Durch die sorgfältige Platzierung der Struktur auf dem Gelände in Übereinstimmung mit der Topografie, den klimatischen Bedingungen und den lokalen Ressourcen fördert diese das Zusammenleben zwischen Menschen, Flora und Fauna. Die Architektur mit ihrem geringen Platzbedarf sowie die Materialwahl, die das Denken in Lebenszyklen einbezieht, tragen dazu bei. So werden auch die lokalen Arbeitskräfte berücksichtigt und den Bewohnern die Möglichkeit gegeben, sich am Bauprozess zu beteiligen.

Durch das Upcycling von anfallenden Kunststoffabfällen besteht die Möglichkeit, die lokale Landwirtschaft mit den Bauprozessen zu verbinden und diesem Material eine neue Wertigkeit zu geben. Gleichzeitig garantiert der modulare Grundriss das Minimum für alle Habitantes: Sicherheit, ein Bett und Stauraum. Darüber hinaus haben alle Zugang zu Gemeinschaftsräumen und die Möglichkeit, den Raum zu erweitern, anzupassen und umzugestalten.

Giuliana Fronte, Luis Frisch, Leo Ritter, Kim Bache, Isabella Patricolo

Lehrteam

Prof. Dr. Martina Baum

Alba Balmaseda Dominguez

Harry Leuter

Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen

Prof. Dr. Martina Baum

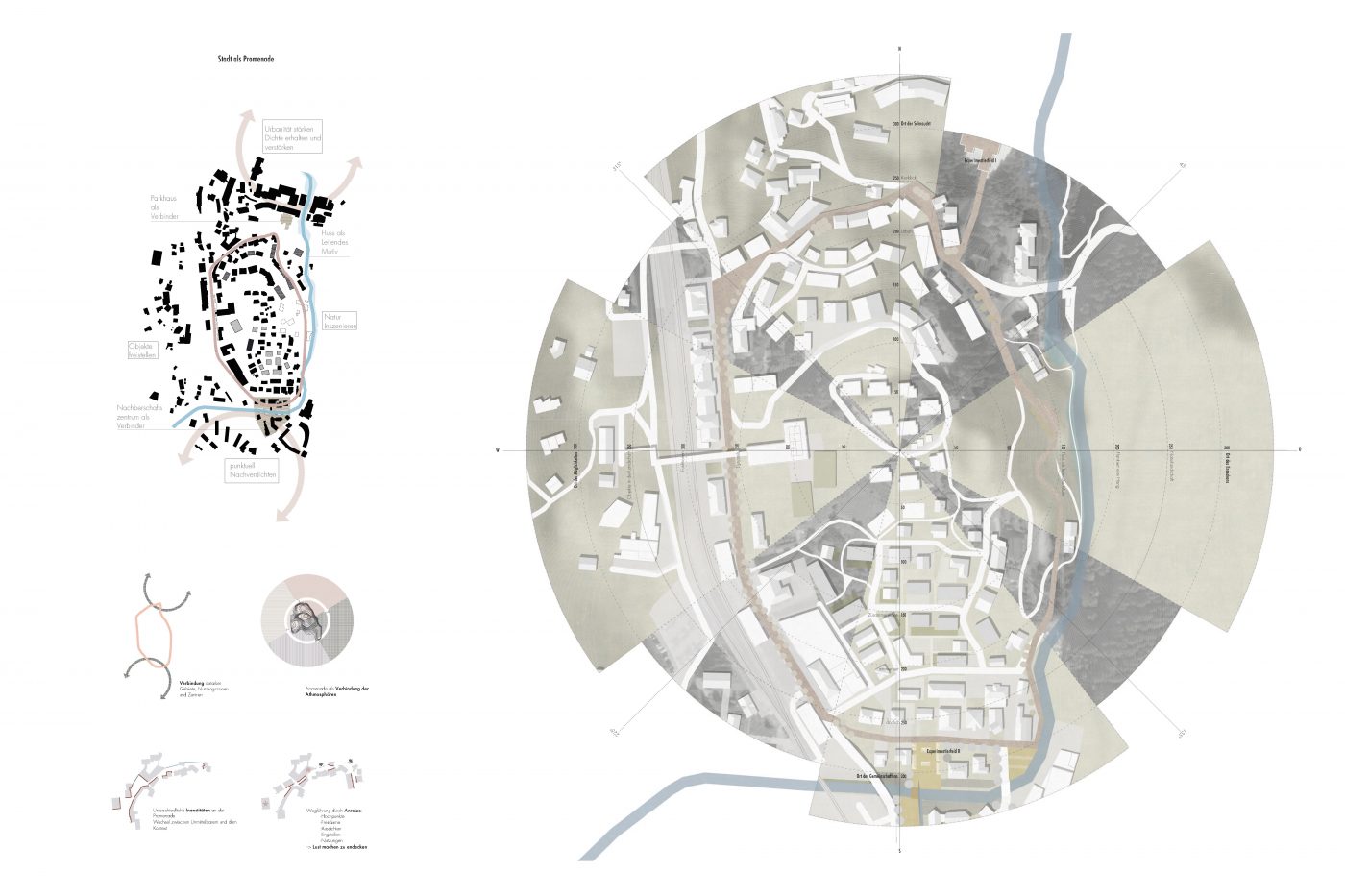

Land denken

Entwürfe

Zur Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raums in Baden-Württemberg

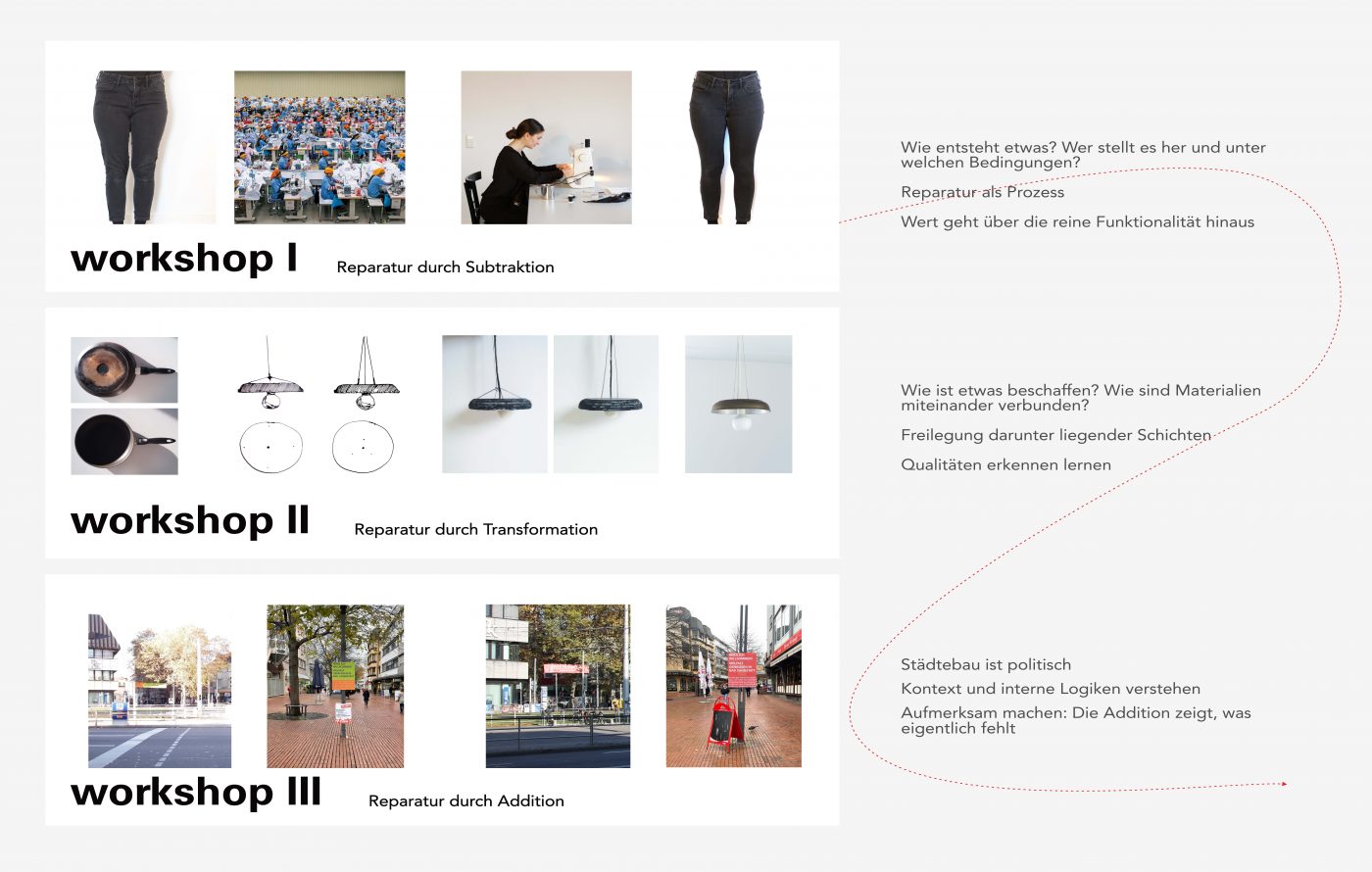

In diesem Semester haben wir einen künstlerischen Blick auf den ländlichen Raum geworfen. Wir haben uns bezogen auf Baden-Württemberg einen Überblick über die Charakteristika des Ländlichen verschafft und im konzeptionellen Entwurf Antworten auf die Frage gesucht: Wie kann man das Land in die Zukunft denken?

Wir haben uns damit beschäftigt, welche Wirkungen menschengemachte Handlungen haben, die das Herstellen unserer gebauten Umwelt betreffen und somit unsere Lebensweise und unser Verhalten – unsere Kultur – prägen. Die Bedeutung des Begriffs „Baukultur“ wurde in diesem Zusammenhang intensiv diskutiert und neue Ausrichtungen wurden verfolgt. Vorschläge aus unterschiedlichen Richtungen, welche ein radikales Umdenken des Bausektors fordern, betonen oftmals „die transformative Kraft der Städte“. Doch wie ist es um die transformative Kraft der ländlichen Räume bestellt?

Im Studio haben wir uns damit beschäftigt, welche Strukturen diese Räume in Baden-Württemberg prägen und wie es um deren Zukunftsfähigkeit steht. Nach einer breit gefächerten Auseinandersetzung mit Themen wie Baustilen und Gebäudetypen, Infrastrukturen, Landschaften, Ressourcen und Materialitäten bis hin zu dem Klischee der unberührten Idylle fokussierte sich die entwurfliche Beschäftigung auf die Auswirkungen räumlicher Manifestation unserer Kultur des Bauens im ländlichen Raum.

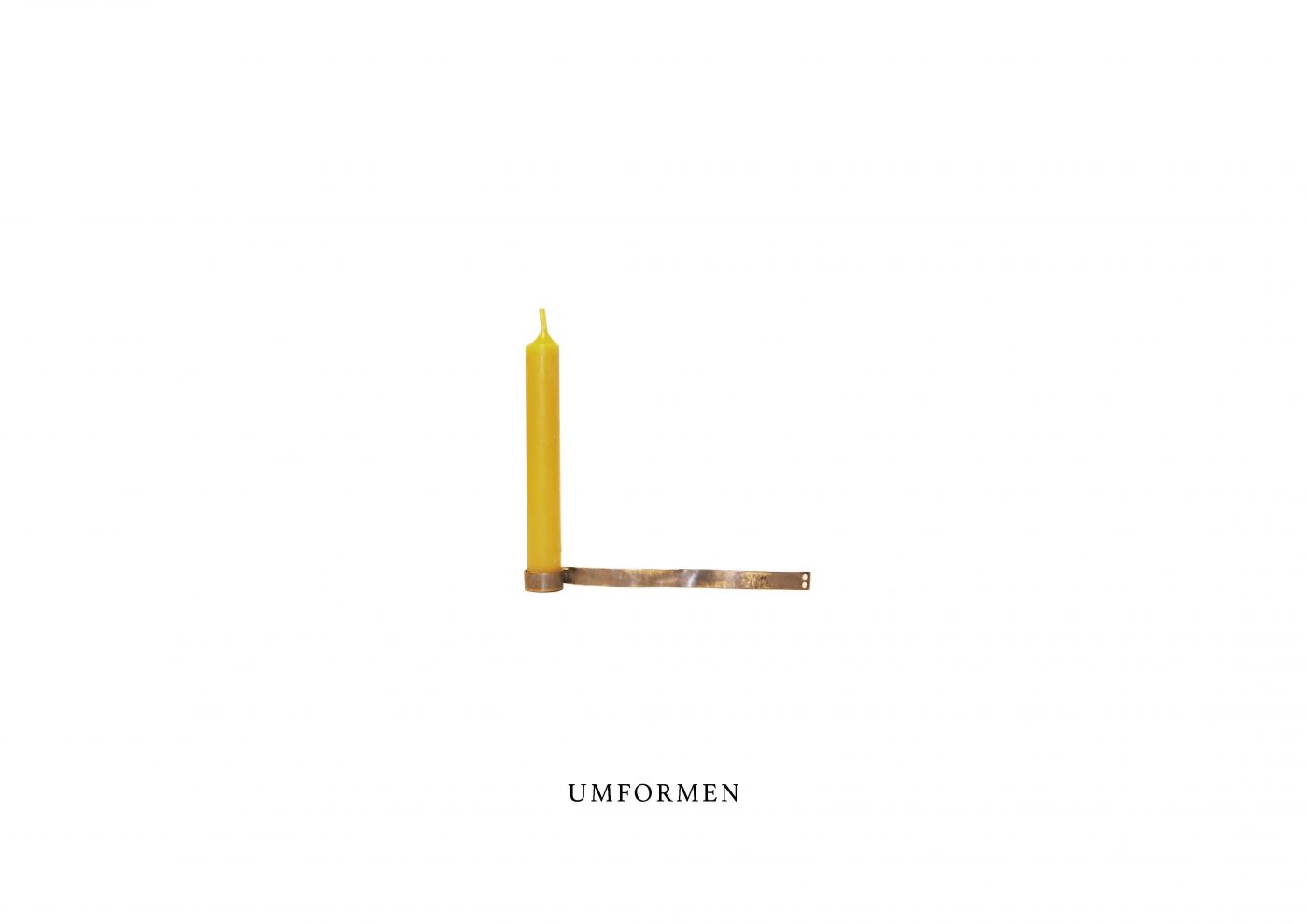

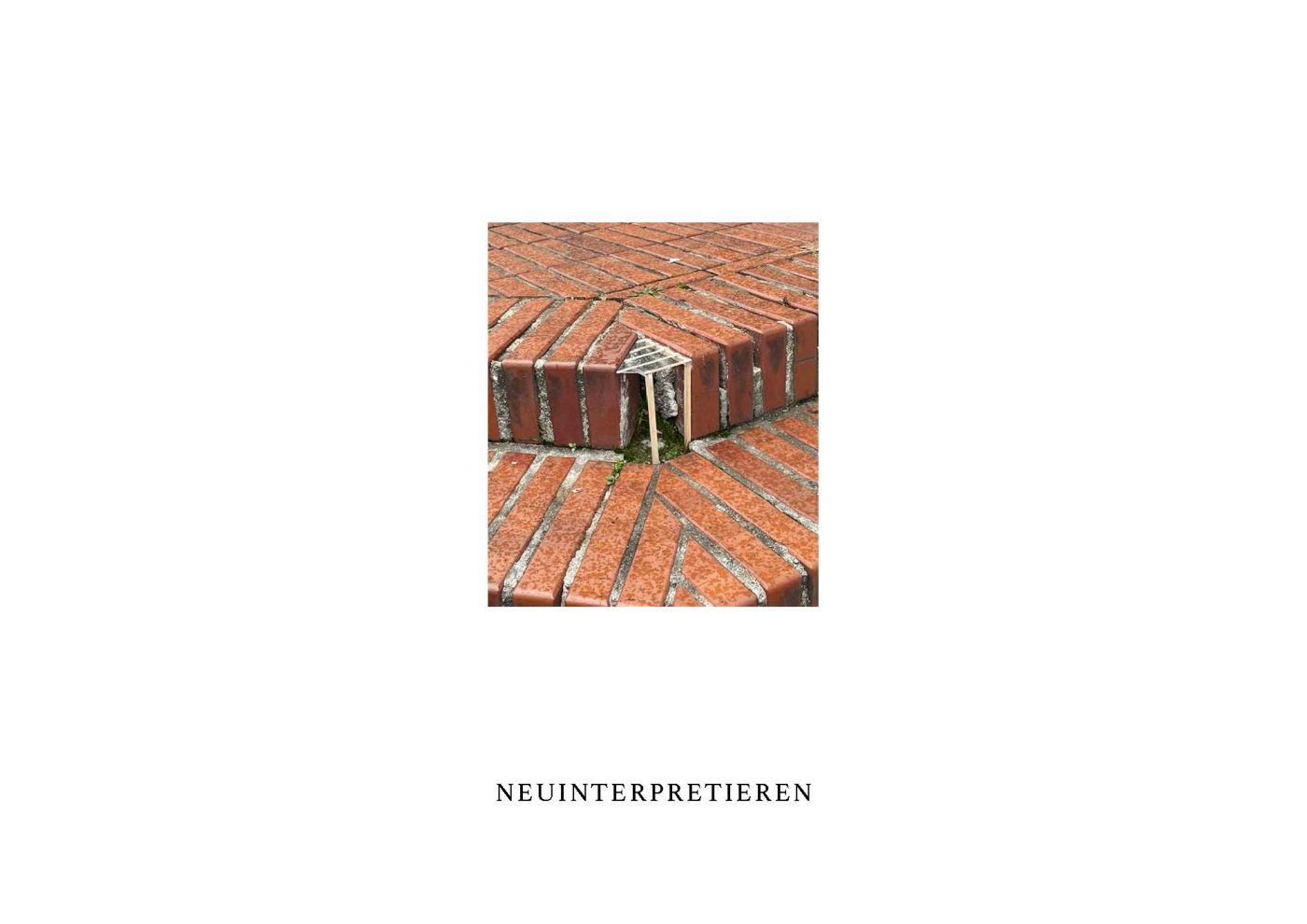

Die Studierenden entwickelten in Zweierteams eigene Positionen zum Thema und wählten eigenständig den Fokus ihres Projekts. Um jeweils den Inhalt unterstützende Präsentations- und Inszenierungsweisen für die Arbeiten zu finden, wurde dazu ermutigt, mit Medien abseits des klassischen architektonischen Plans zu experimentieren. Nicht allein das Erstellen des Endprodukts stand im Vordergrund, sondern auch Szenografie und Präsentationsweise des Projektes wurden integral mitgedacht und geplant.

Weitere Informationen

Der Entwurf fand in engem Austausch mit dem Forschungsprojekt „Baukultur im ländlichen Raum in Baden-Württemberg“, beauftragt vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, statt und bildete den Auftakt einer Reihe von drei Entwürfen.

Studio Impressionen

Fotos: Frank Dölling

Studierdenen Projekt: Pfaff, Kiesel

Lehrteam

Prof. Dr. Martina Baum

Ann-Kathrin Ludwig

Harry Leuter

Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen

Prof. Dr. Martina Baum

New York

Entwürfe

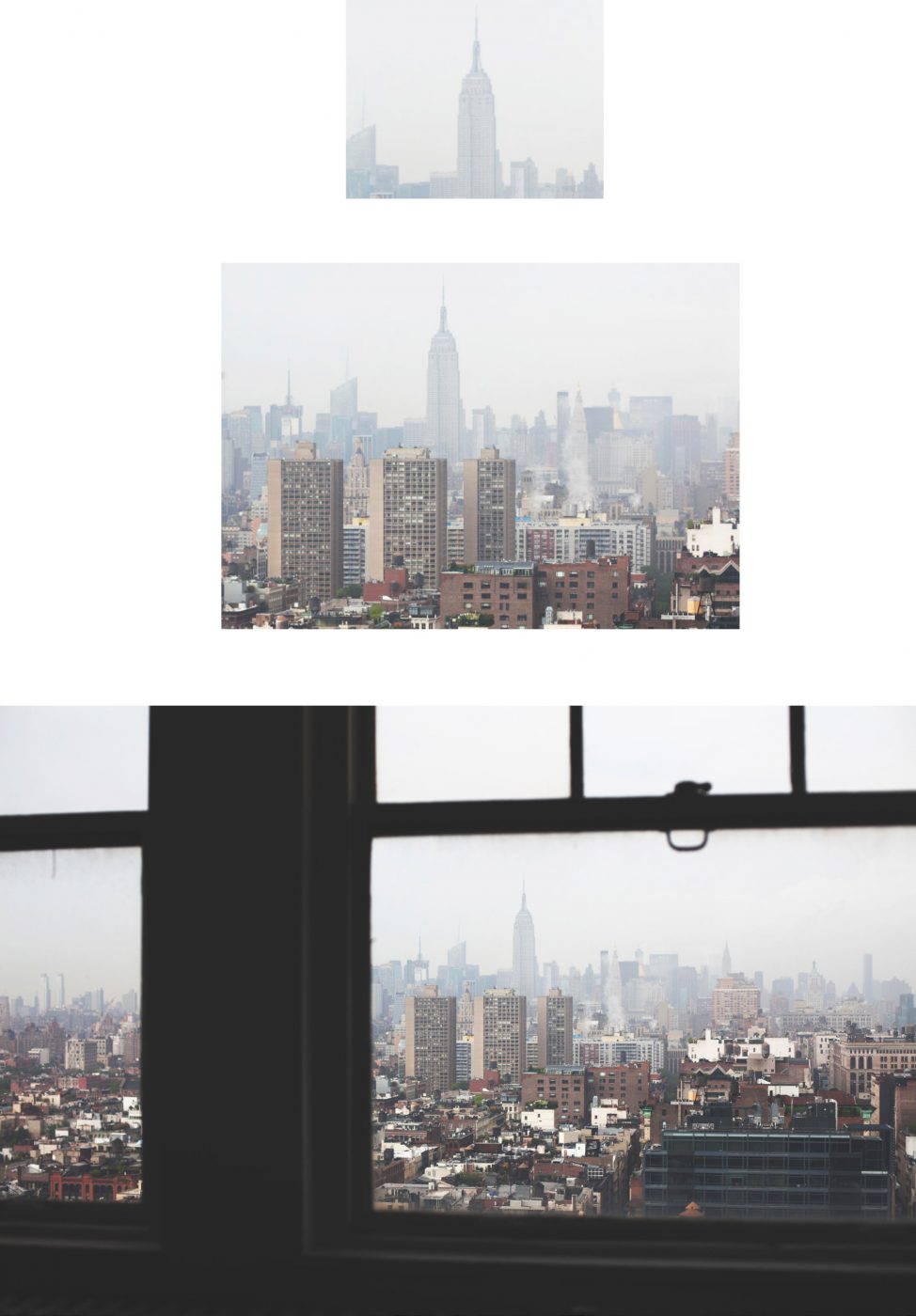

New York – Parallelwelten

Aufbauend auf das Seminar „Parallelwelten – New York in Film und Literatur“ haben wir uns im Entwurfs-Studio der Stadt New York entwurflich weiter genähert. Im Entwurf arbeiteten die Studierenden an der Schnittstelle zwischen sehr widersprüchlichen Orten, die von den Studierenden selbständig gefunden wurden. Diese Parallelwelten stellten den Ausgangspunkt der jeweiligen Eingriffe dar. So sind Projekte im Zwischenbereich zwischen Architektur und Städtebau entstanden. Es wurde maßstabsübergreifend, mit Fokus auf die selbst definierten Themen gearbeitet und Konzepte entwickelt, die die vorhandenen speziellen Eigenschaften der Räume und Atmosphären herausarbeiteten und weiterentwickelten.

Durch die Unmöglichkeit zu reisen in Zeiten der Pandemie lernten wir im Seminar die Stadt über Film und Fernsehen, Romane und Fachliteratur kennengelernt, sind ihr über Google Streetview, Plakaten, Fotos, Videos, Zitaten und Textpassagen kennen.

Wir sind also auf eine Reise nach New York gegangen, ohne in das Flugzeug zu steigen. Von Harlem über die Upper West Side, durch den Central Park hinüber zur Upper East Side und wieder zurück zum Columbus Circle, weiter in den Theater District und hinunter zur Lower East Side.

Gäste:

Sharon Zukin, City University of New York

David Grahame Shane, Columbia University

Tobias Armborst, Interboro

Ute Meyer, Hochschule Biberach

Impressionen aus dem Studio

Arbeiten der Studierenden

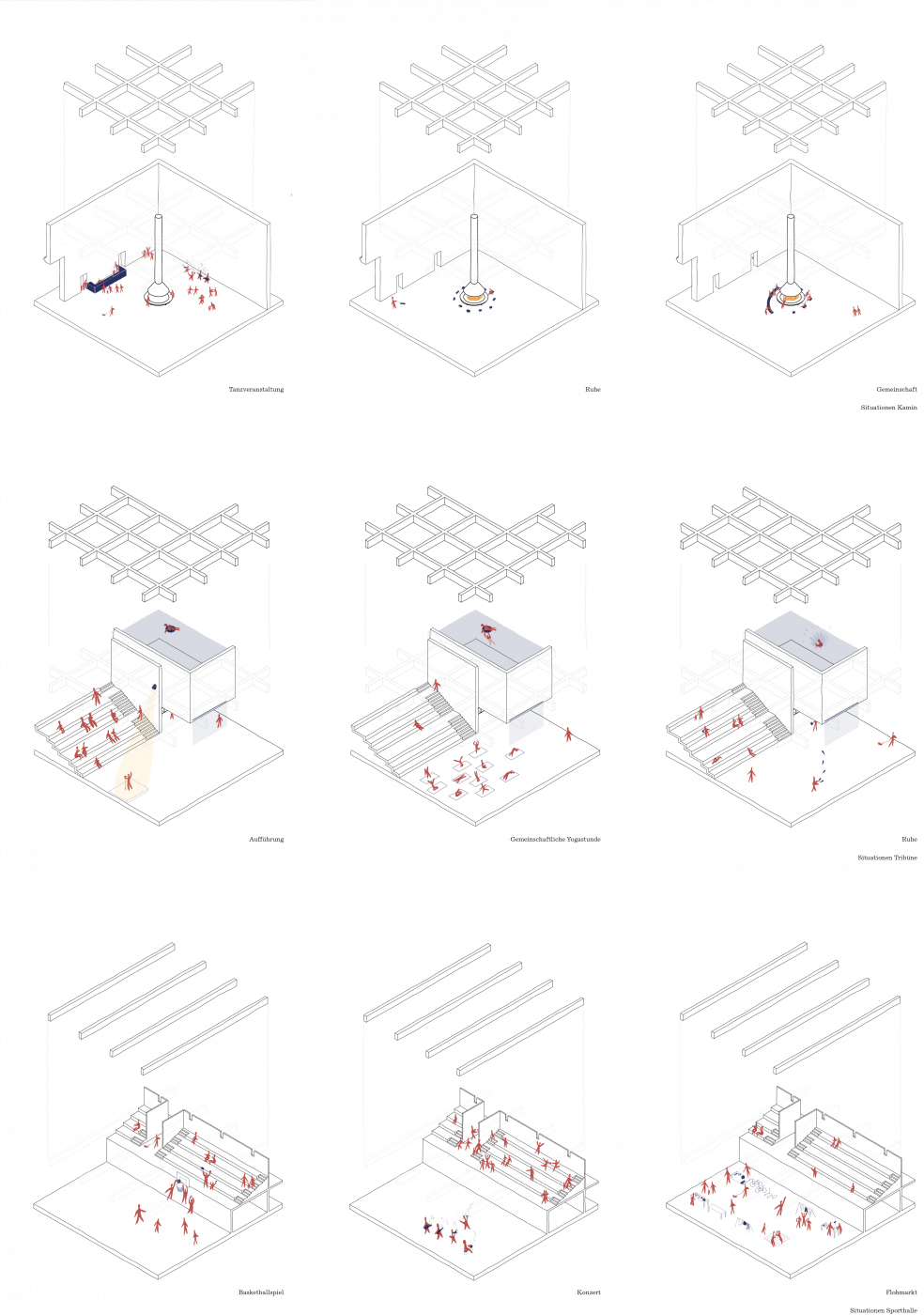

Andrea Irion und Thomas Lesch

Amsterdam Depot

West Harlem

An der Schnittstelle zwischen der Upper West Side und Harlem wurde das Amsterdam Depot als Entwurfsort identifiziert. Das 1882 für die Lagerung von Straßenbahnen erbaute Depot nimmt einen ganzen Block ein. 1947 wurde das Straßenbahndepot stillgelegt und durch ein Busdepot ersetzt. Dafür wurde das Gebäude erweitert. 2010 wurde das Busdepot stillgelegt und wird seither als Werkstatt- und Lagergebäude für die Oldtimer Busse der MTA genutzt. Diese Nutzung füllt nur einen Bruchteil des vorhandenen Platzes, weshalb das das Depot der perfekte Ort für eine Nutzungserweiterung ist.

Antagonist

Um die Bewohnerschaft Harlems einzubeziehen hat die Columbia University „The Forum“ entwickelt. Dieses Forum soll für alle zugänglich sein und dem Viertel etwas zurückgeben, wird dieser Zweck allerding nicht gerecht. Es hat nur zu den offiziellen Öffnungszeiten der Uni offen und bietet außer einem großen Foyer nur anmietbare Veranstaltungsräume zu hohen Preisen. Wir planen, diesem Forum ein Gegenüber und somit Harlem ein Gesicht zu geben. Das Depotgebäude wird zu einem offenen, gemeinschaftsorientierten Kultur und Freizeitgebäude umgebaut, welches öffentlichen Raum neu definiert.

Entwicklungsdruck

Die unmittelbare Umgebung des Busdepots ist bereits einem starken Wandel aufgrund von Entwicklungsdruck und damit verbundenen Neubauten ausgesetzt. Die gewohnte Umgebung verschwindet Stück für Stück und muss großen meist generischen Gebäuden weichen. Deshalb setzt der Flachbau des Amsterdam Depot eine klares Zeichen und symbolisiert das bauliche Erbe West Harlems.

Sichtbarwerden

Die derzeit im Busdepot gelagerten Oldtimer Busse können vom Depot als Aushängeschilder in der Umgebung genutzt werden. Sie können beispielsweise als Wärmebusse, Impfbusse, Foodtrucks oder Konzertbusse an verschiedenen Orten in Harlem stehen und der ansässigen Bevölkerung Kultur- und Hilfsangebote näher bringen und auf das Depot aufmerksam machen.

Nutzungsaddition und -verteilung

Durch die Nutzungsverschiebung von bestimmten Freizeiteinrichtungen auf das Dach des Depots werden dort mehrere Nutzungen überlagert, wodurch das Depot dem Entwicklungsdruck trotzen kann. Außerdem werden Flächen frei, welche der Öffentlichkeit zugeführt werden können. Der Großteil des Gebäudes ist auf schnelle und flexible Nutzungsänderungen ausgelegt. Es lebt durch die Bespielenden und passt sich an sie an. Somit können sich im Laufe des Tages verschiedene Nutzungen aneinanderreihen und überlagern. Durch diese Nutzungsüberlagerungen kann die Fläche optimal genutzt und verschiedensten Bedürfnissen gerecht werden.

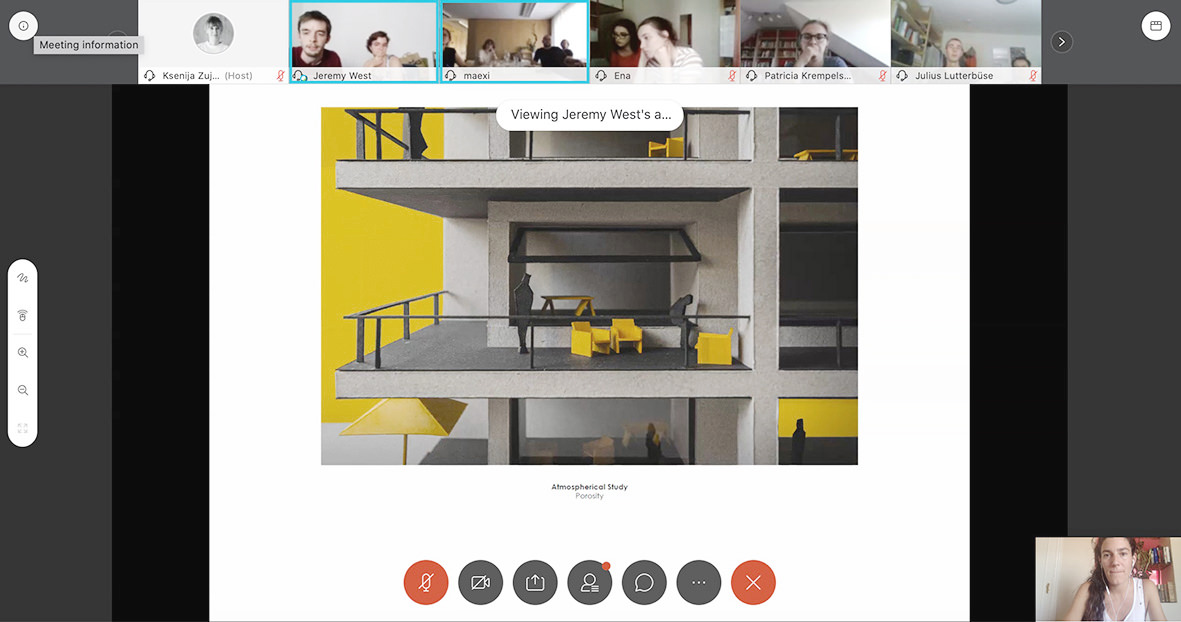

Porosität

Das untergenutzte Bestandsgebäude hat aufgrund seiner früheren Nutzung viele großflächig öffenbare Tore. In Kombination mit flexibel nutzbaren Räumen können große Teile des Gebäudes in Zukunft dem öffentlichen Raum zugeschrieben werden. Das Gebäude gewinnt an Porosität und Flexibilität.

Viktor Metz und Timo Wendschuh

Parallelwelten

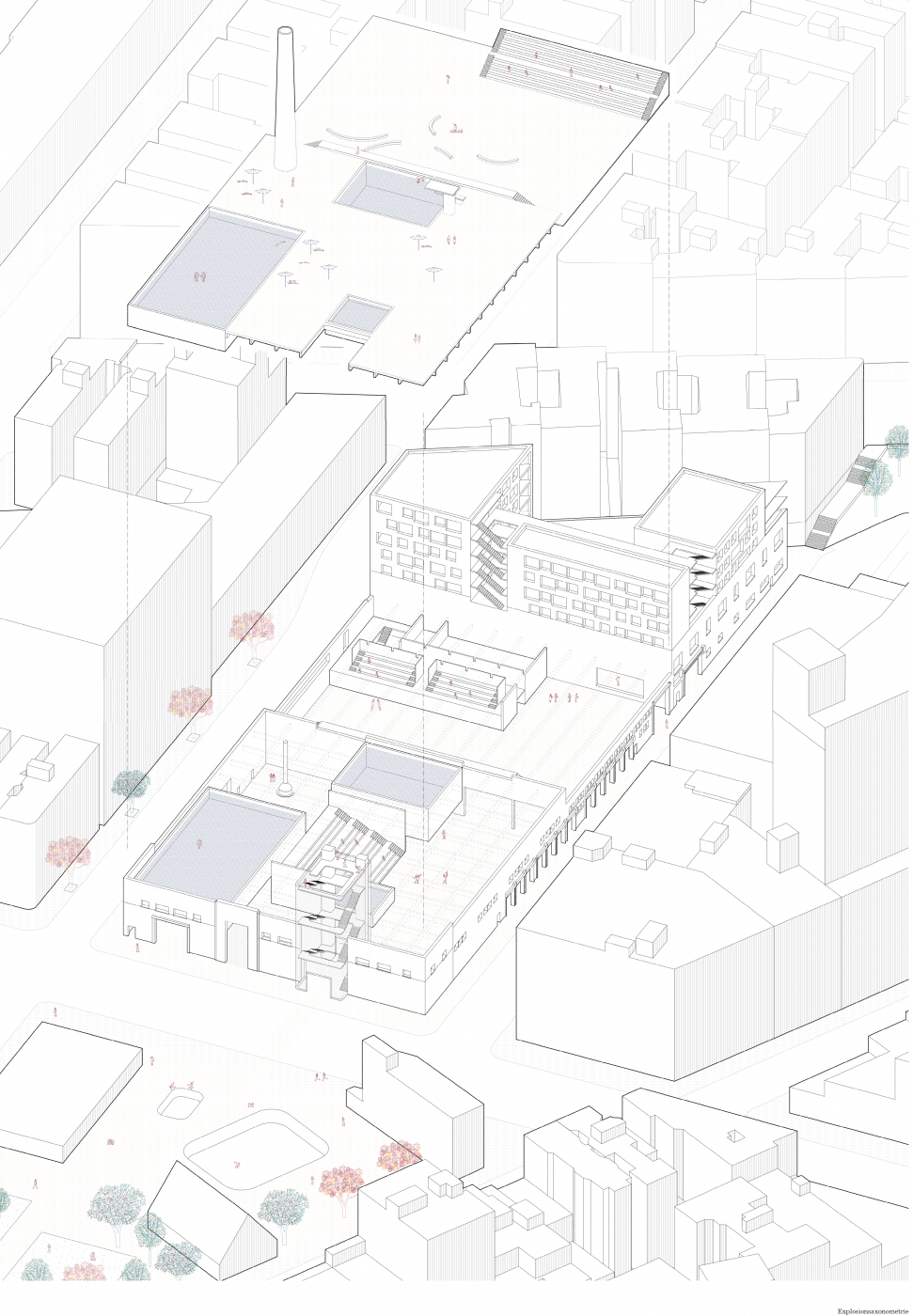

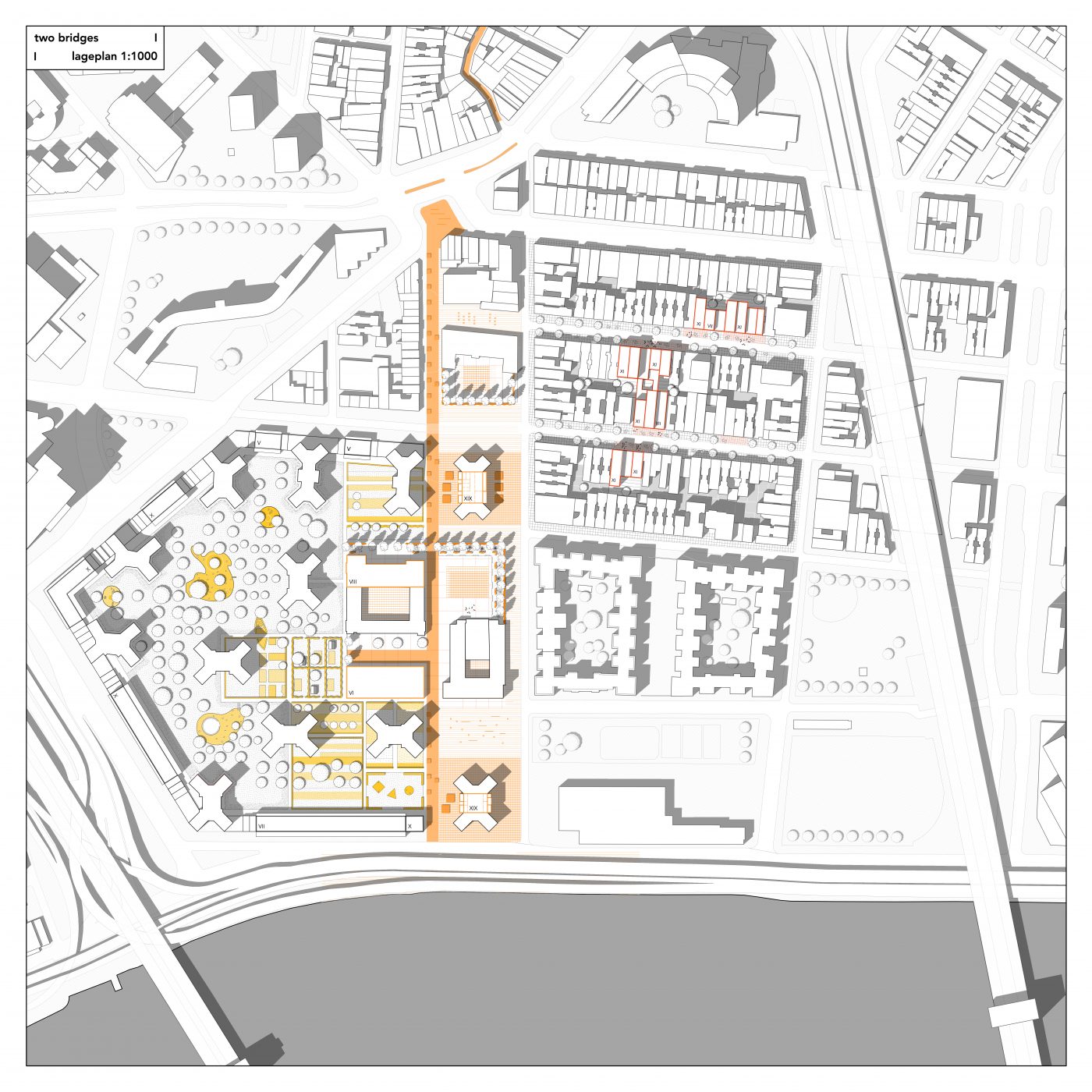

Die Stadt New York ist für viele der Inbegriff einer Weltstadt. Als solche besitzt sie eine Vielzahl von nebeneinander existierenden, sich gegenüberstehenden und gegenseitig beeinflussenden Welten. Diese Parallelwelten können städtebaulicher, architektonischer, sozialer und sogar kultureller Natur sein. Ein Ort, an welchem sich Parallelwelten räumlicher Natur auftun, ist das im Süden Manhattans gelegene Quartier „Two Bridges“. Das ursprüngliche Quartier, ein gewachsenes Einwandererviertel, wurde und wird in Teilen durch gesellschaftliche Prozesse und Baustrukturen anderer städtebaulicher Leitbilder räumlich überformt. Diese durch die Überformung entstandene Heterogenität der Räume gepaart mit der Nähe zu Downtown Manhattan sind grundlegend für die städtebaulich und architektonisch interessante Atmosphäre des Quartiers. Eine weitere Folge der Überformungen sind zudem kulturelle und soziale Wechselwirkungen, die sich in den unterschiedlichen Altersstrukturen und kulturellen Hintergründen der Bewohner:innen von Two Bridges ausdrücken. Unsere Beschäftigung erfolgt nicht nur auf Grund der städtebaulich-architektonischen Parallelwelten, sondern auch, da es momentan im Fokus teils großmaßstäblicher Umgestaltungen und Entwicklungen steht.

Konzept

Der Ansatz unseres Entwurfs entstand aus der strategischen Überlegung, wie man „Two Bridges“ als ein Ganzes sehen kann. Hierbei verstehen wir die räumlichen Gegebenheiten, bestehend auf der einen Seite aus dem historischen und dicht bebauten „Tenement“ und auf der anderen Seite aus dem sozialen Wohnungsbau der „Al-Smith Houses“, als eigenständige Entitäten. Indem wir die vorhandenen Stärken und Schwächen getrennt voneinander herausarbeiten, versuchen wir in einem ersten Schritt, die jeweiligen Entitäten in sich zu stärken. Als nächsten Schritt betten wir diese in ein übergeordnetes Konzept ein, welches sowohl auf der Quartiersebene als auch darüber hinaus die Entitäten in den Flickenteppich von New York einbettet. Abschließend definieren wir an der Grenze zwischen den Entitäten eine neue Zone, welche wir als Schnittstelle zwischen den Beiden transformieren.

Lehrteam

Prof. Dr. Martina Baum

Lorenz Brugger

Harry Leuter

Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen

Prof. Dr. Martina Baum

Robust

Entwürfe

Robust. Lebensräume weiterdenken.

Wie sieht der Lebensraum der Zukunft aus? Wie können wir die gebaute Umwelt (radikal) weiterdenken, um resiliente Zukunftsvisionen für die Anpassung an den Klimawandel zu entwerfen? Was lässt sich planen, was bleibt ungeplant?

Robust, von robur (Hartholz, Eichenholz) abgeleitet, bedeutet für uns eine Umgebung – sei es ein Bauwerk oder eine städtebauliche Struktur – die mit einem Baum vergleichbar ist: tief in den Standort und Kontext verwurzelt, durch lokale Ressourcen genährt, langsam wachsend, stark im Stamm und flexibel in den Zweigen, resilient und damit fähig sich an verschiedene Situationen anzupassen. Robuste Gebäude sind immer ein Teil vom größeren Ökosystem und somit am Ende ihrer Lebensdauer recyclebar und fähig etwas an den Kreislauf zurückzugeben.

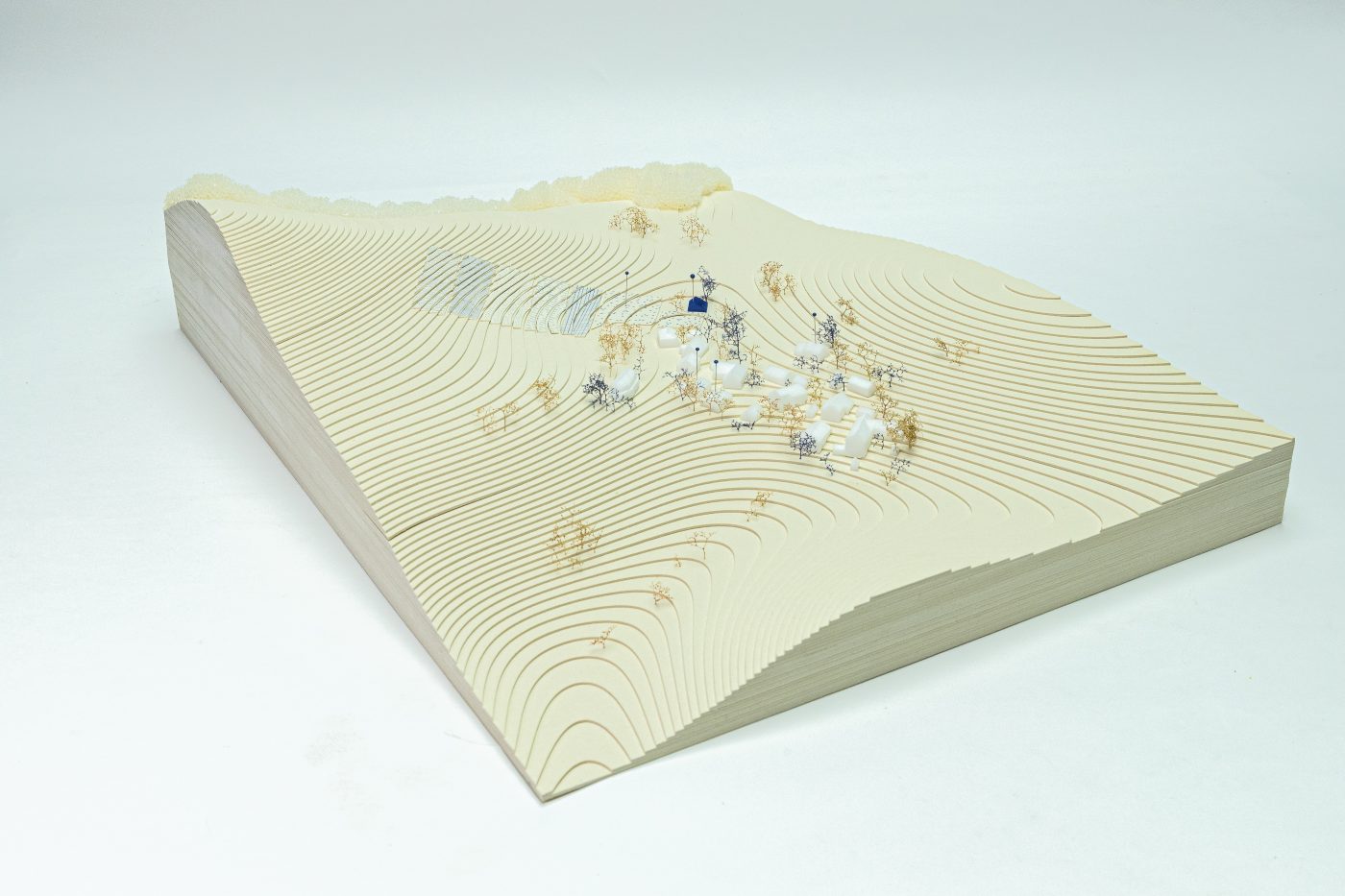

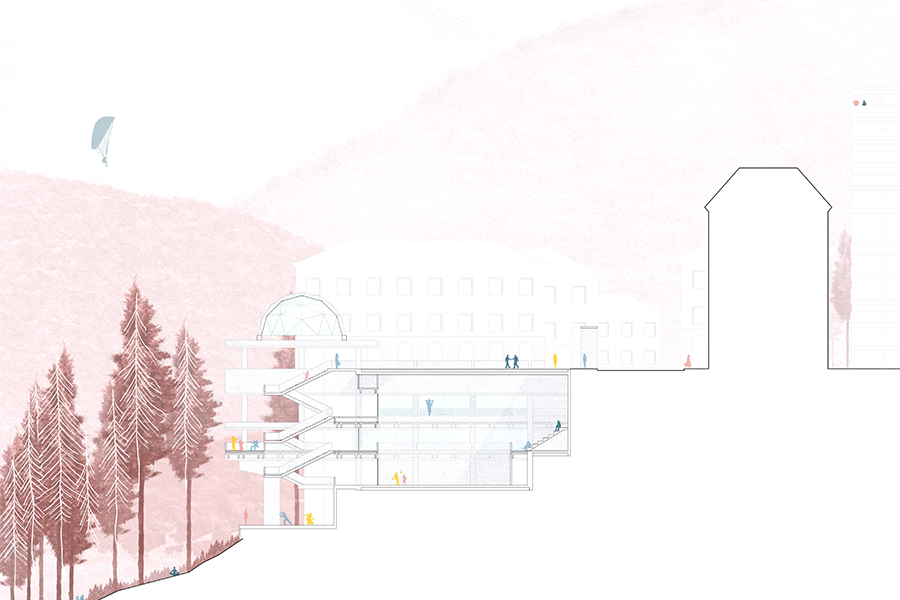

In unserem Studio erforschten die Studierenden im Kontext Schwarzwald, was der Begriff „Robust“ beinhaltet und beschäftigen sich mit regionaler Baukultur,

Kreislaufwirtschaft, Naturräumen im Klimawandel sowie Kohabitation von Mensch, Flora und Fauna. Es sollen Visionen für ein sozialgerechtes und klimaneutrales Planen und Bauen entstehen.

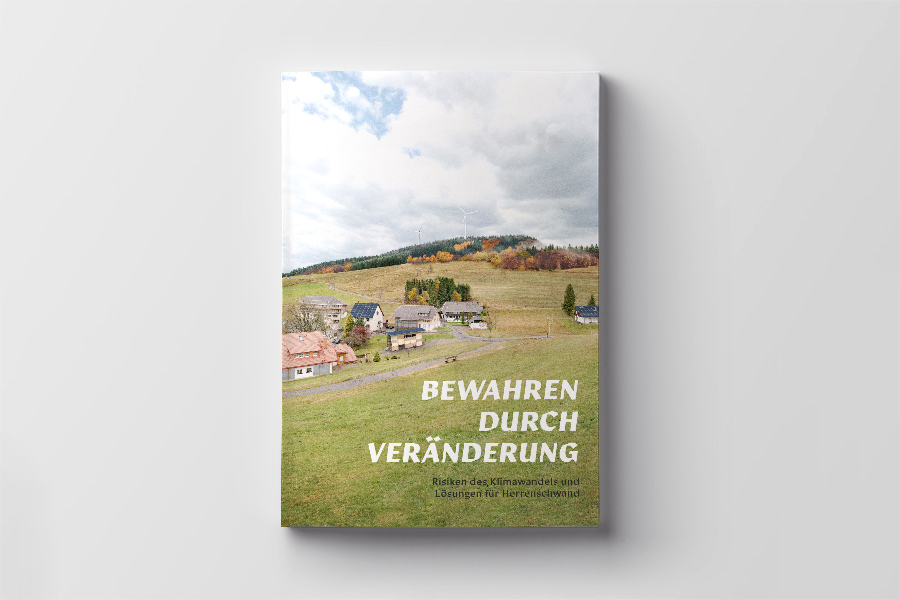

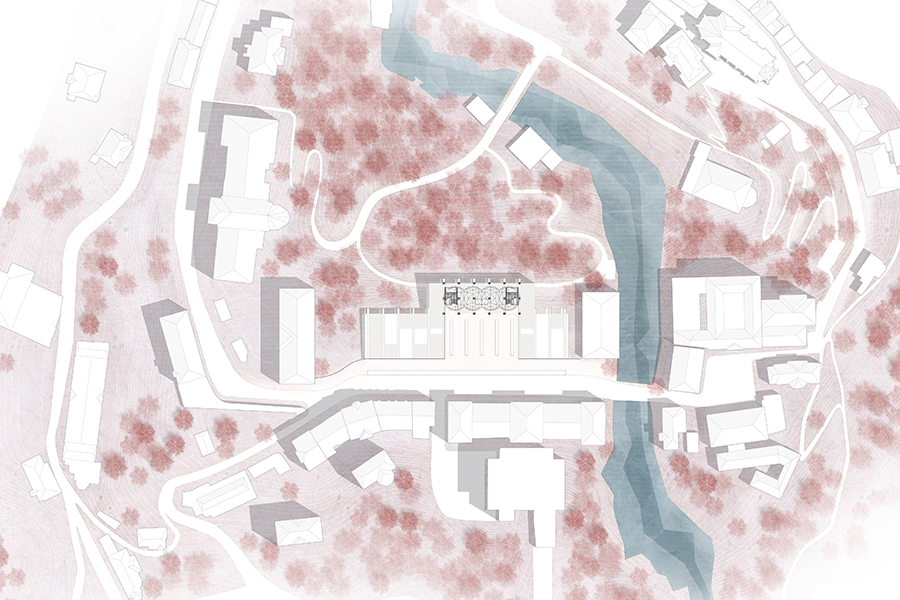

Unser Entwurfsort war Herrenschwand diesem hat es in den letzten Jahren Anstrengungen gegeben, sich durch das Angebot hochwertiger Kur- und Wellnessangebote auf die Zukunft einzurichten. Die Dorfgemeinschaft wirbt für sich als „eines der letzten typischen, malerischen Schwarzwalddörfer“. Der Ausgangspunkt unserer Entwurfsarbeit war der im Ort bestehende Schlepplift und die dazugehörige Skihütte an einem etwa 850 m langen Skihang sein.

Während des Semesters hatten wir Xu Tiantian (DnA Design and Architecture), Prof. Nadja Häupl (Fachbereich 3 – Architektur, Facility Management and Geoinformation, Hochschule Anhalt), Prof. Dr. rer. nat. Leonie Fischer (Institut für Landschaftsplanung und Ökologie, Universität Stuttgart), als Gäste begrüßen zu dürfen.

Besonderer Dank gilt dem Biosphärengebiets Schwarzwald, derWaldfrieden naturparkotel, Lignotrend und Wildling Blumen.

Entwurfsorte

Impressionen aus dem digital-analogen Studio

Arbeiten der Studierenden

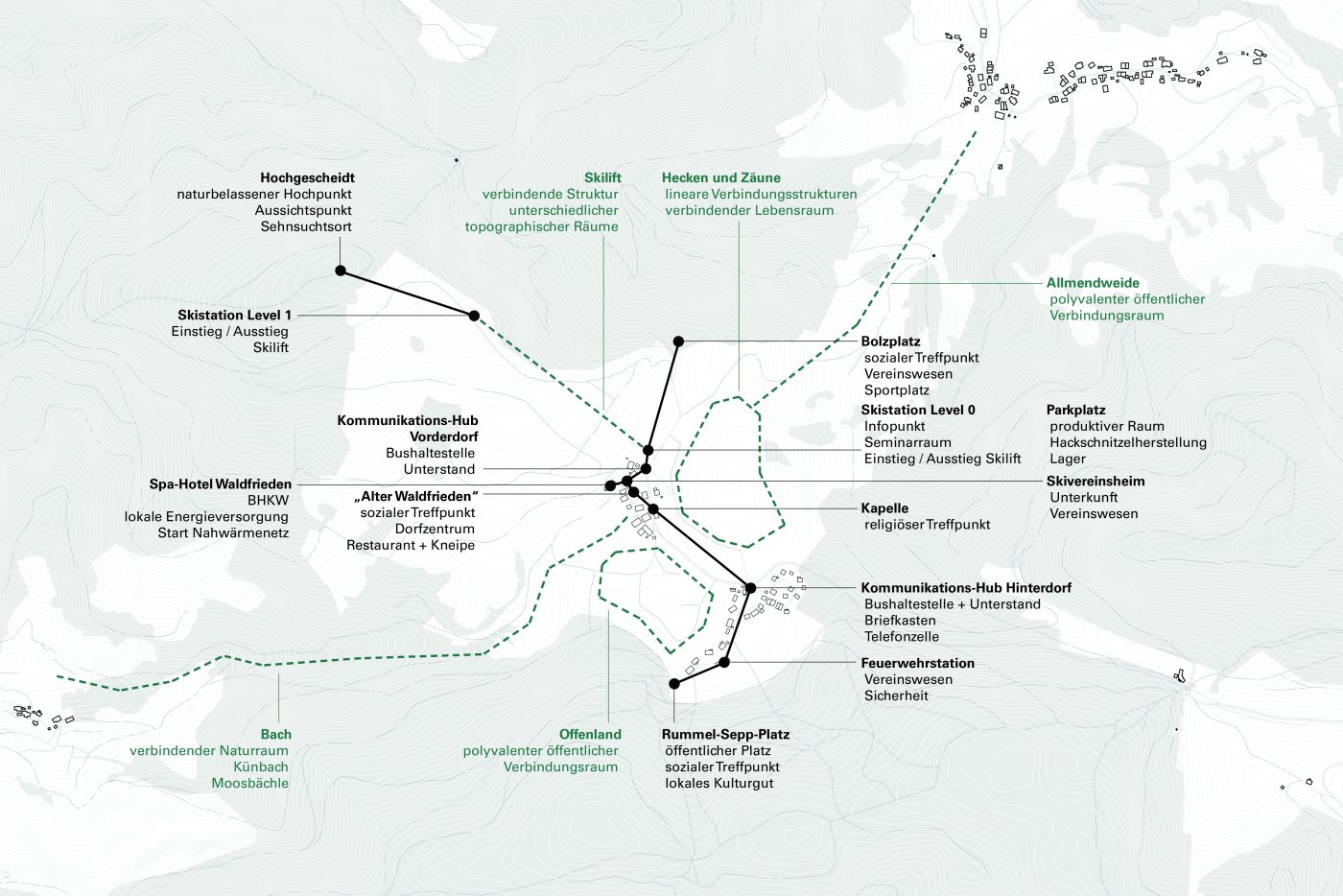

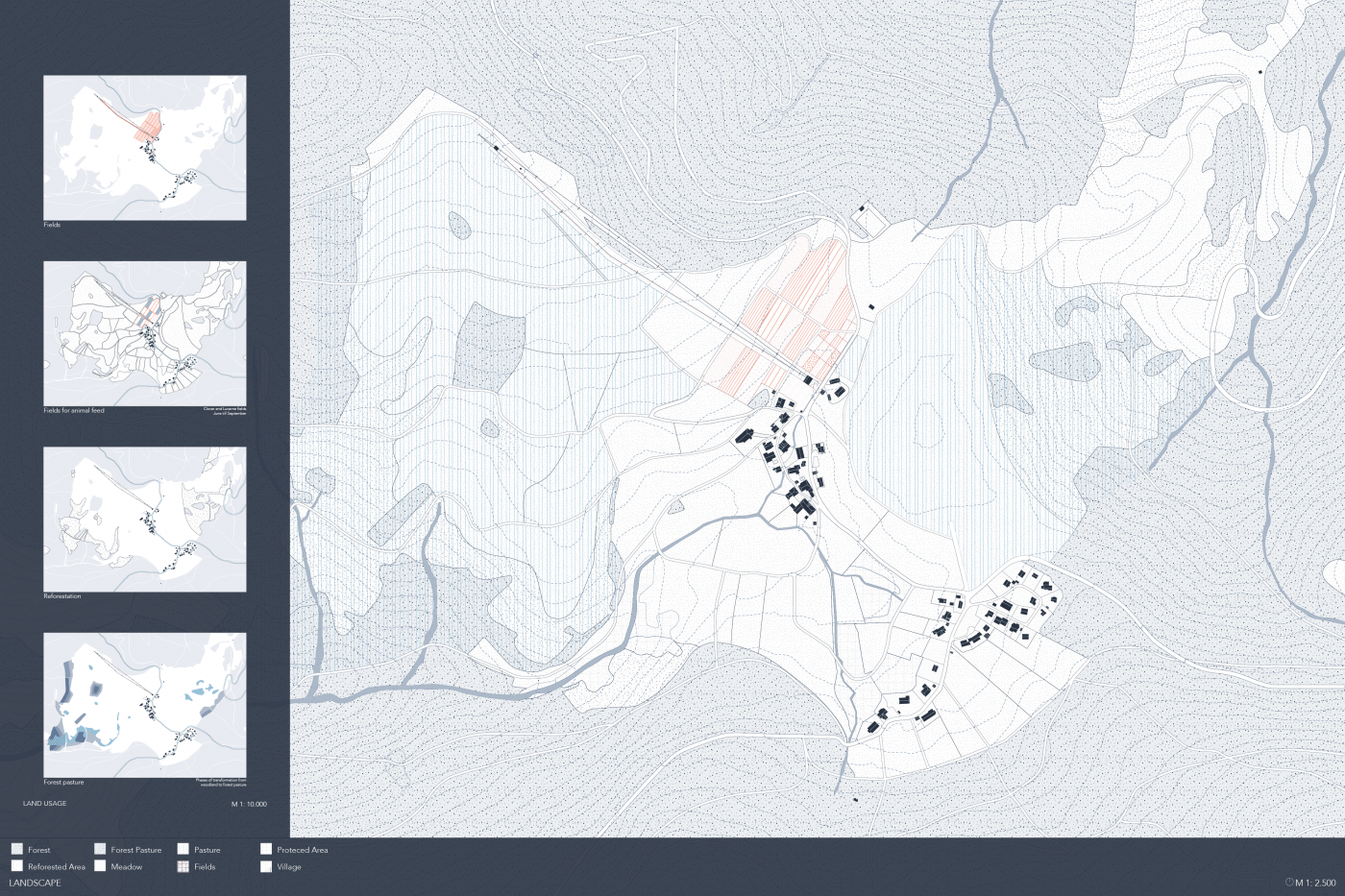

Giuliana Fronte und Manuel Riedlinger

NATURECULTURE

Der Begriff geht auf die Philosophin und Autorin Donna J. Haraway zurück. und beschreibt den Menschen als jemanden der die Welt nicht beherrscht, sondern die er mit anderen Lebewesen in wechselseitiger Abhängigkeit bewohnt.

Deutschlands Wälder sterben! Besonders augenscheinlich wird ihr, durch die Klimakatstrophe bedingtes Ableben bereits seit Jahrzehnten in den Wäldern Bayerns oder im Harz. Doch auch in Teilen des Schwarzwalds sind die Auswirkungen von Trockenheit, steigender Temperaturen und Schädlingsbefall immer häufiger zu beobachten. Der radikal vom Menschen veränderten Kulturlandschaft dieser Region droht ein massives Absterben ihrer Fichtenmonokulturen. Das Fichtensterben, die damit einhergehende Ausdünnung von Waldstücken sowie die Verschiebung von Waldkanten werden aus planerischer Perspektive neue räumliche Situationen schaffen. Diese Veränderung birgt dadurch sowohl aus ökologischer, als auch aus gestalterischer Sicht ein enormes Potenzial. Der Entwurf setzt sich ausgehend von der Dystopie des Waldsterbens mit diesen Veränderungen auseinander und entwickelt eine Vision für Herrenschwand. Kanten werden neu definiert, Blickbeziehungen gestärkt und die vorgefundenen, unterschiedlichen Räume und ihre Verbindungselemente aktiviert.

Es wird ein Rahmenwerk aus polyvalenten Räumen und Verbindungselementen geschaffen. Zudem wird die Chance genutzt dem Skilift im Ort eine langfristige Perspektive zu geben, indem er zum verbindenen Element zwischen dem Vorderdorf und einem neuen Dorfteil am Südhang des Hochgescheidts wird.

Das Projekt gliedert sich somit in unterschiedliche zeitliche Abschnitte mit unterschiedlich starken Interventionen, die zum einen die Zusammensetzung der Landschaft aus verschiedenen Flächentypen und deren räumliche Verteilung betreffen, aber auch die Umwandlung der Waldes in einen resilienten Mischwald. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den artenreichen Übergangs- bzw. Sukzessionszonen zwischen den Flächen für Siedlung, Offenland und Wald.

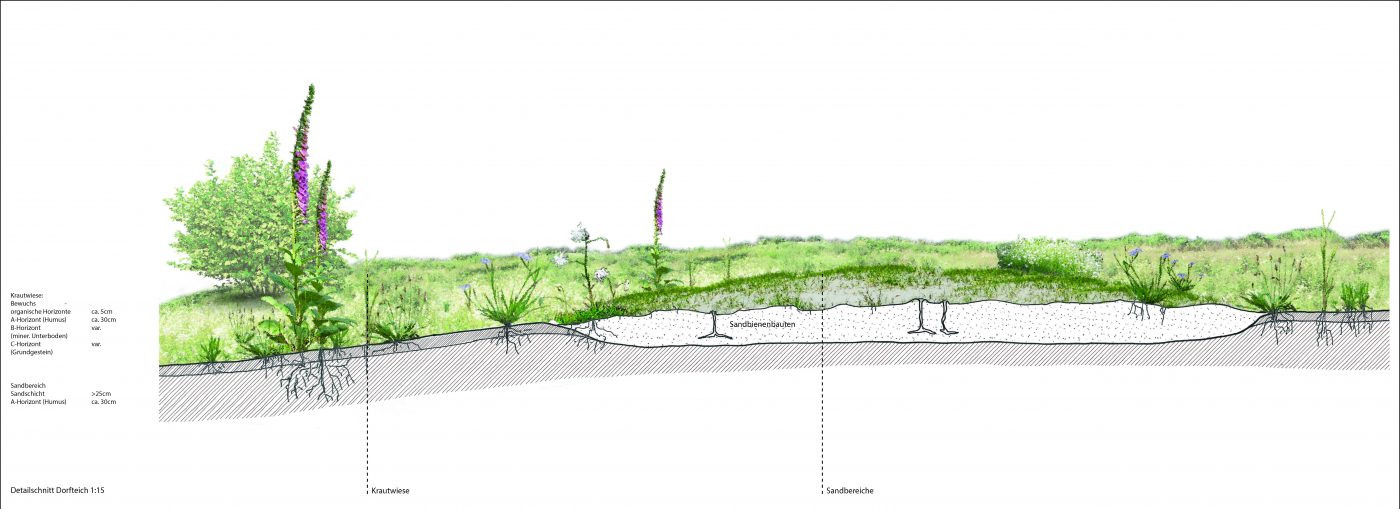

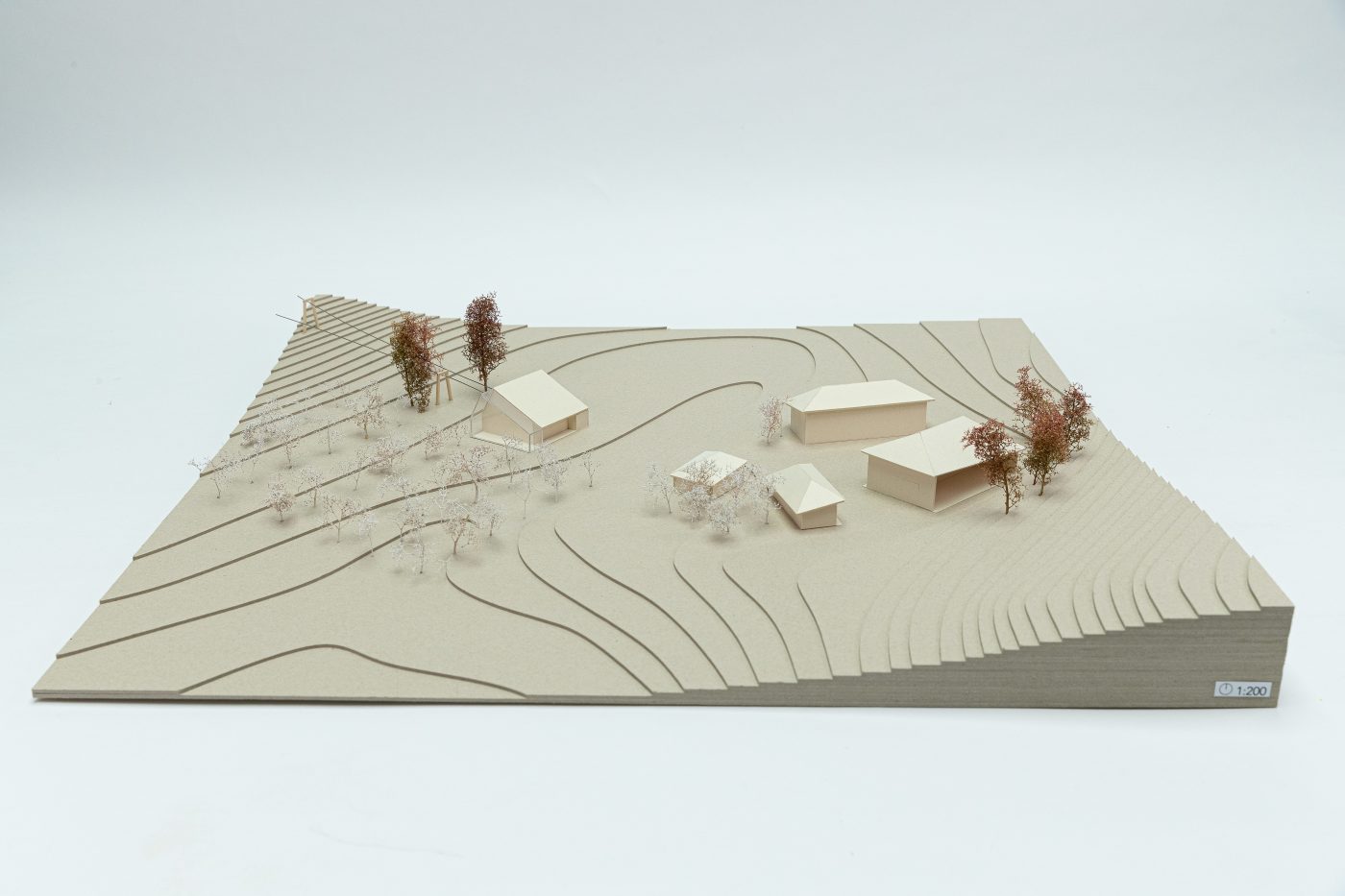

Isabella Patricolo, Lisa Reichenecker und Simona Schnizer

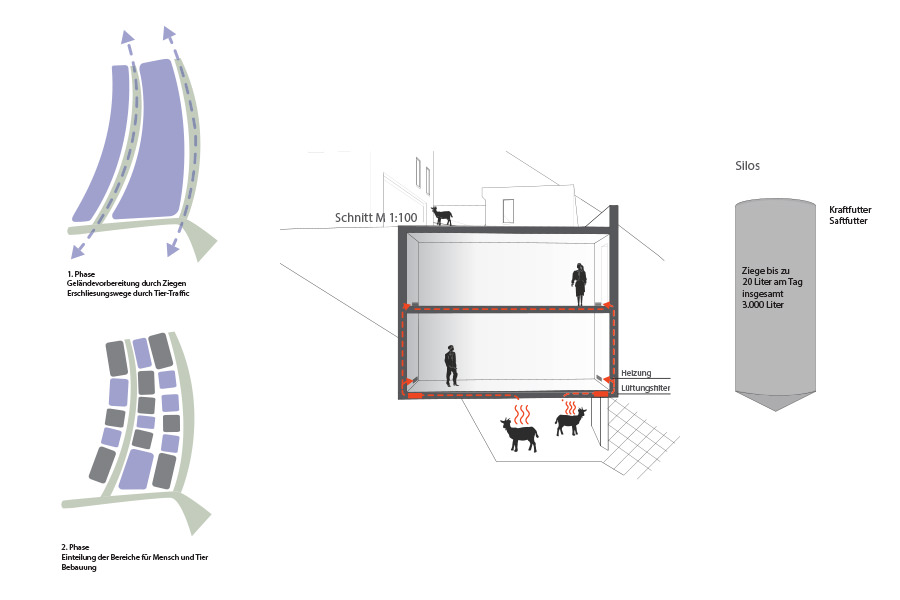

BE GREEN GO FARM!

BE GREEN GO FARM! is an interscalar project that responds to current local problems in the village of Herrenscwand in the southern Black Forest with solutions rooted in the past. By reintroducing the activity of agriculture and animal husbandry, the face of the village could change offering a resilient and sustainable scenario. We used past practices and present conditions as guidelines to define areas for the different forms of farming. The animals are kept together on pasture and only spend the winter months in the stable. Depending on the feed growth the size of the pastures and paddocks has to change, but it needs to be said that these animals not only serve the purpose of maintaining the open landscape and sustaining the local meat demand. In fact, the organic recycling of dung as manure for cultivation increases the nutritional characteristics of the soil in order to reintroduce agriculture for local needs, to robust the soil and thus have a better-quality harvest. While BE GREEN GO FARM! operates on a territorial scale that accommodates the practices listed above, it also needs to operate on an architectural and human scale. The project includes outer weather stables for goats and cows, a warehouse for machines, equipment and for storing food, a small farm shop with an office for the farmers, and a center for agricultural research and experimentation called AgroLab. The project is positioned to the north of the village, due to the absence of a slope and because it is located near the cultivation fields, and especially close to the village. Thus, the new design should be part of the village, not only providing local products but also strengthening the sense of community. As the valley station of the ski lift is being given a new function, we would like to reuse the ski lift structure as a “climbing field”. In conclusion, the project is sensitive to the climate and environmental issues of recent years and stands as a resilient solution to the changes to come, but taking a cue from the past, so, BE GREEN GO FARM!

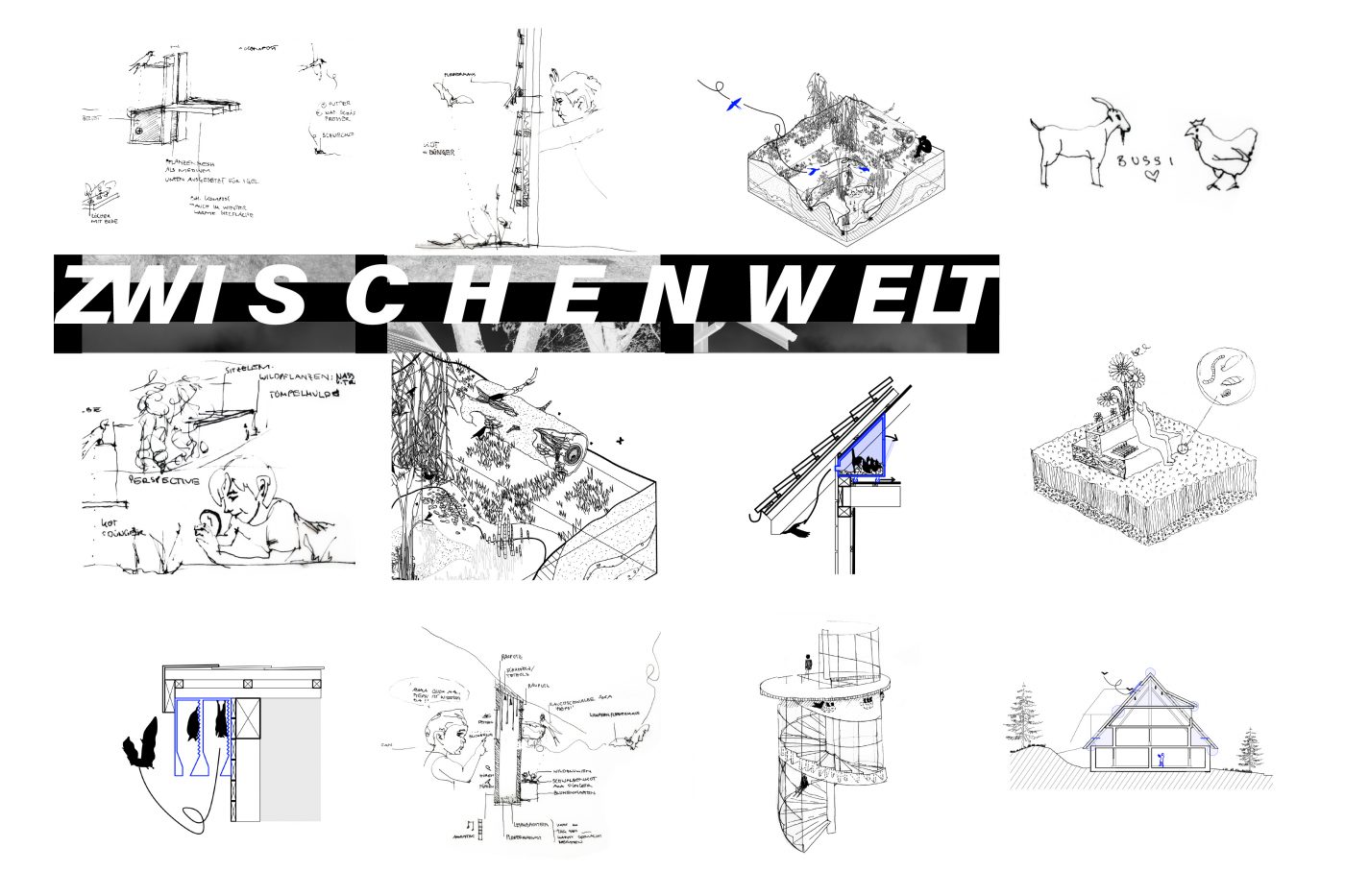

Muriel Beringer und Luzie Geißler

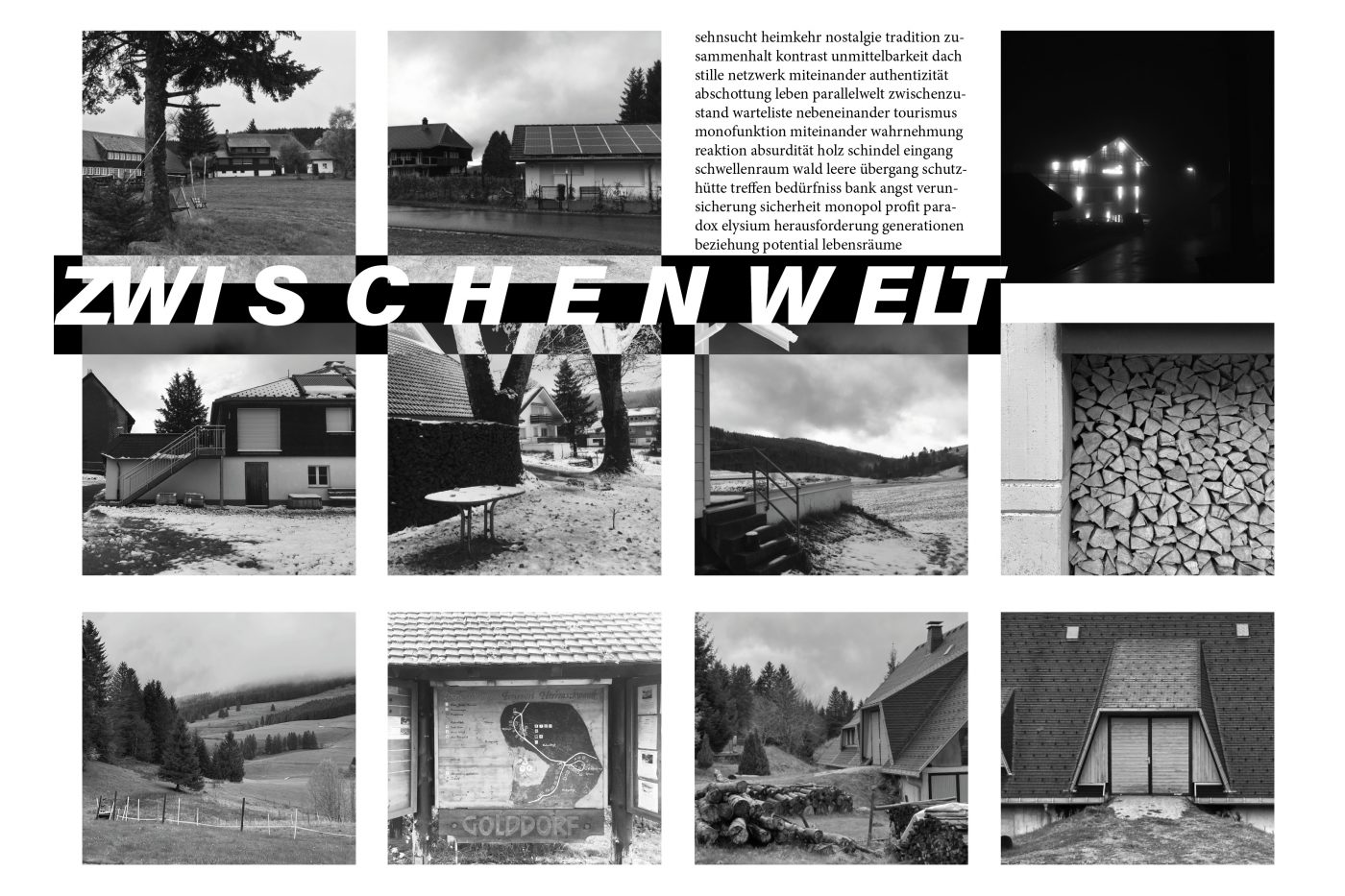

Zwischenwelt

Zwischen Tradition und Moderne

Bücher wie ‚architecture without architects‘ lehren uns, wie man mit lokalen Materialien und einfachen Bauweisen sowohl den lokalen Herausforderungen entgegentreten kann, als auch über das Weitertragen von Generation zu Generation sich zum identitätsstiftenden Element entwickelt.

In Herrenschwand finden wir Überbleibsel des engen Miteinanders: Hausbäume dienen als natürlicher Witterungsschutz und die Typologie des Schwarzwaldhauses an sich war Multihabitat für Mensch, Flora Fauna mit integriertem Stall und Platz für Futter.

Doch so wie Flora und Fauna aus dem Haus, verschwindet auch die regionale Vielfalt an Flora und Fauna. Wir blicken auf den

Ausgangspunkt für Herrenschwand, den die Entfremdung von Mensch, Tier und Umwelt mit sich trägt: Ein viel zu warmes Klima, Waldsterben, Artensterben, kaputte Böden, Grundwasserknappheit, und Schneeunsicherheit. Wo ist diese einst so enge Verbindung zwischen Mensch, Tier und Umwelt hin?

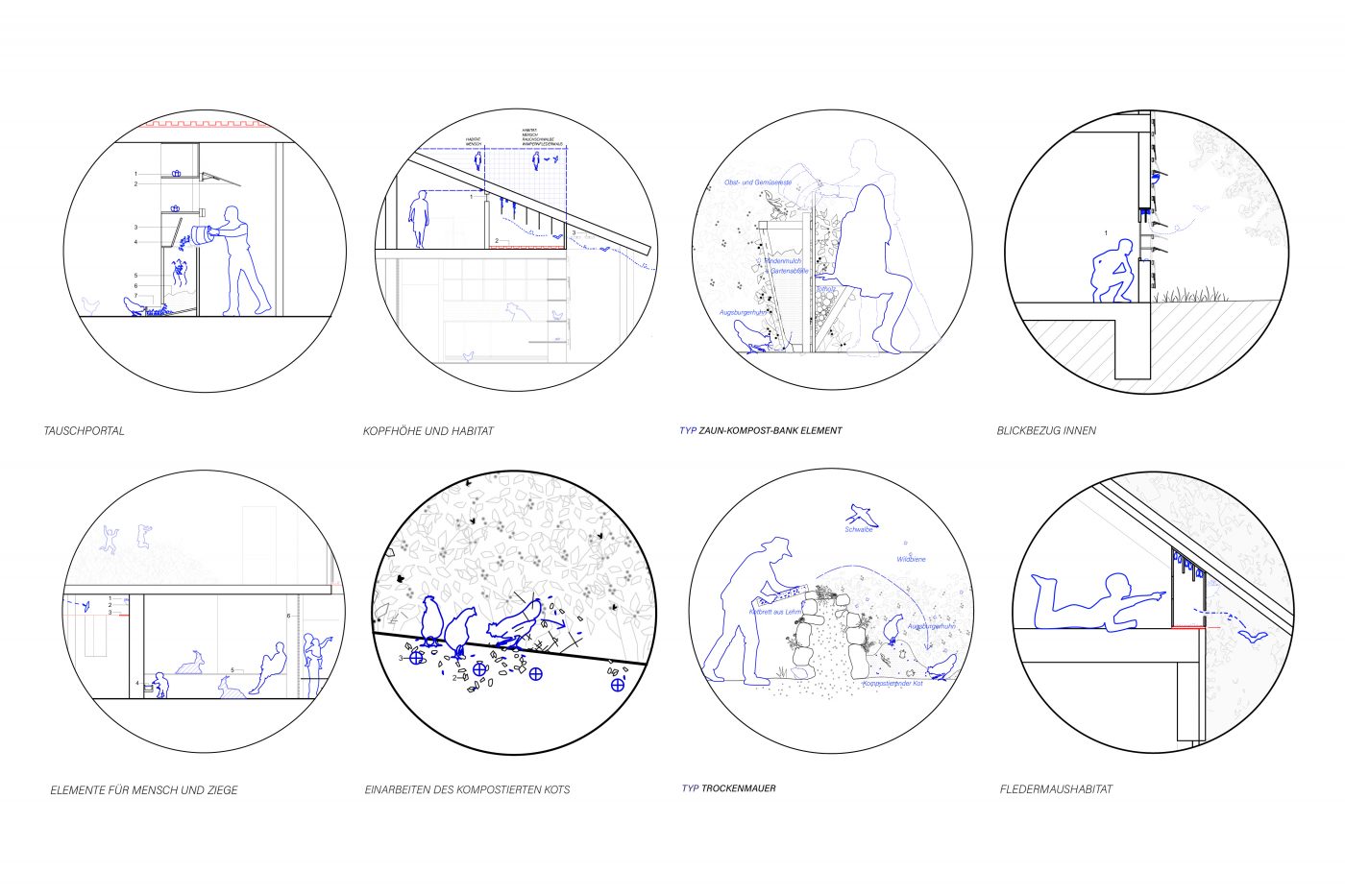

Zwischen Mono- und Multihabitat

Der Entwurf thematisiert die Wiederherstellung des Mensch-Tier-Umwelt-Verhältnisses – Es entstehen Multihabitate, Räume der Kohabitation. Die Effekte? Robuste Lebensgrundlagen: Die Wiederherstellung einer regionalen Vielfalt und eines wasserspeicherfähigen Bodens. Über die Auswahl von Zielarten und Anknüpfen an alte und neue Traditionen können lokale Herausforderungen, gemeinsam mit Flora und Fauna, bestritten werden.

Die Transformation beginnt am Skiliftgebäude, welches seine Nutzung durch die Schneeunsicherheit nach und nach verliert. Von hier aus werden Räume und Elemente der Kohabitation erprobt: Der Skilift wird zum Multihabitat für Mensch, Flora und Fauna. Das Gelände entlang des Lifts wird zum Testfeld: Der Boden wird durch das Einarbeiten von kompostiertem Vogelkot wasserspeicherfähig. Alternativen zu monofunktionalen Einfriedungen begrenzen das Testfeld: Sie kombinieren das persönliche Bedürfnis des Menschen und bilden Habitate und Lebensgrundlage für andere Arten.

Chiara Keim und Alina Mykhaylova – Bachelorarbeit

A Conversation with…

Animals

Herrenschwand ist ein kleines idyllisches Dorf auf einem Hochplateau im Südschwarzwald mit Blick auf die umliegenden Berge und Täler. Bei nur hundert Einwohnern ist meist nicht viel los, sodass man außer ein paar Kühen nur Touristen trifft, die zum Wandern, Skifahren und zur Erholung hierherkommen. Auf den ersten Blick merkt man nicht, dass dieser Ort aufgrund des Klimawandels mit großen Problemen konfrontiert ist. Die Natur leidet bereits unter diesen Problemen. Wie Bienen, deren Zahl weltweit rückläufig ist. In den letzten Jahren ist ihre Zahl durch Krankheiten und von Lebensraumverlust um Milliarden Jahre zurückgegangen. Die Menschheit muss ein Schritt zurück machen und ihre gesamten Verhältnisse und Beziehungen zu den Tieren überdenken. Gerade wenn man sich das im modernen Vergleich anschaut, wie zum Beispiel in unserer früheren engen Konversation mit Flora und Fauna im Schwarzwaldhaus. Dort haben Menschen und Tiere unter einem Dach zusammengelebt und Kühe waren wie ein vollwertiges Familienmitglied und auch beteiligt an der Ernährung des Hauses. In Herrenschwand und im Skiliftgebiet sehen wir das Potenzial, dass man dieses Konzept vom Schwarzwaldhaus im ganzen Dorf einbringt.

Die Konversation mit Flora und Fauna befindet sich am damailigen Skiliftgebiet. Drei Bereiche entstehen: Die Kuhstübli, der Berg und das Bienenhaus in der Bergstation. In dem Bereich zwischen der Bergstation und dem Kuhstübli, werden punktuelle Duftstellen angelegt. Wiesen welche Pflanzen tragen, die den Bienen die Möglichkeit zum Eintrag von Pollen bieten. Die Talstation des Skilifts ist ein wichtiges Gebäude in der Einwohnergemeinschaft von Herrenschwand. Viele haben hier ihre Kindheit verbracht und somit viele Erinnerungen an diesen Ort. Hier haben wir ein riesiges Potential den traditionellen Gedanken der Kuh im Haus wieder Anklang finden zu lassen. Die Kuh wird in das Dorfleben integriert, durch den Umbau des Skistüblis zum Kuhstübli.

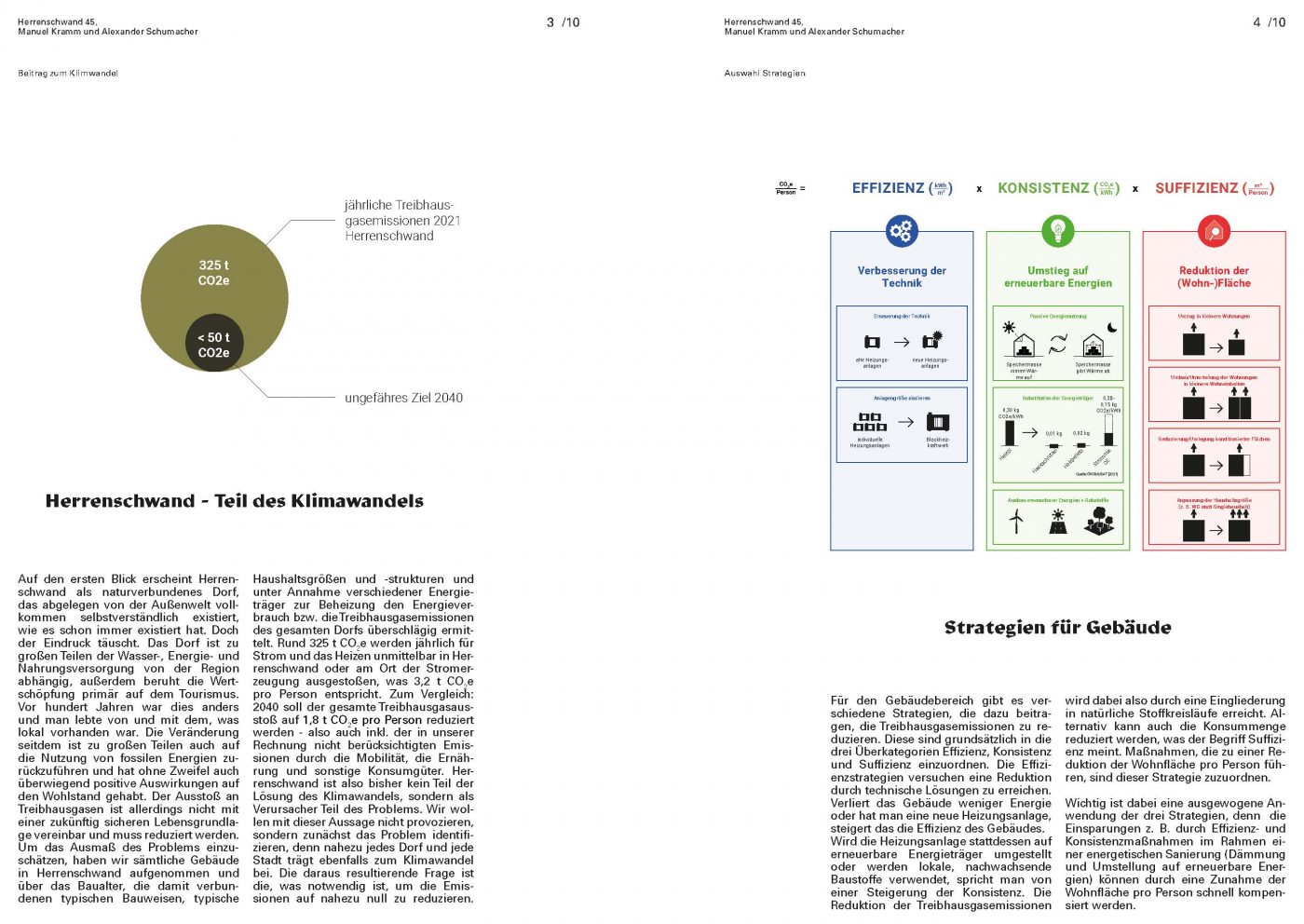

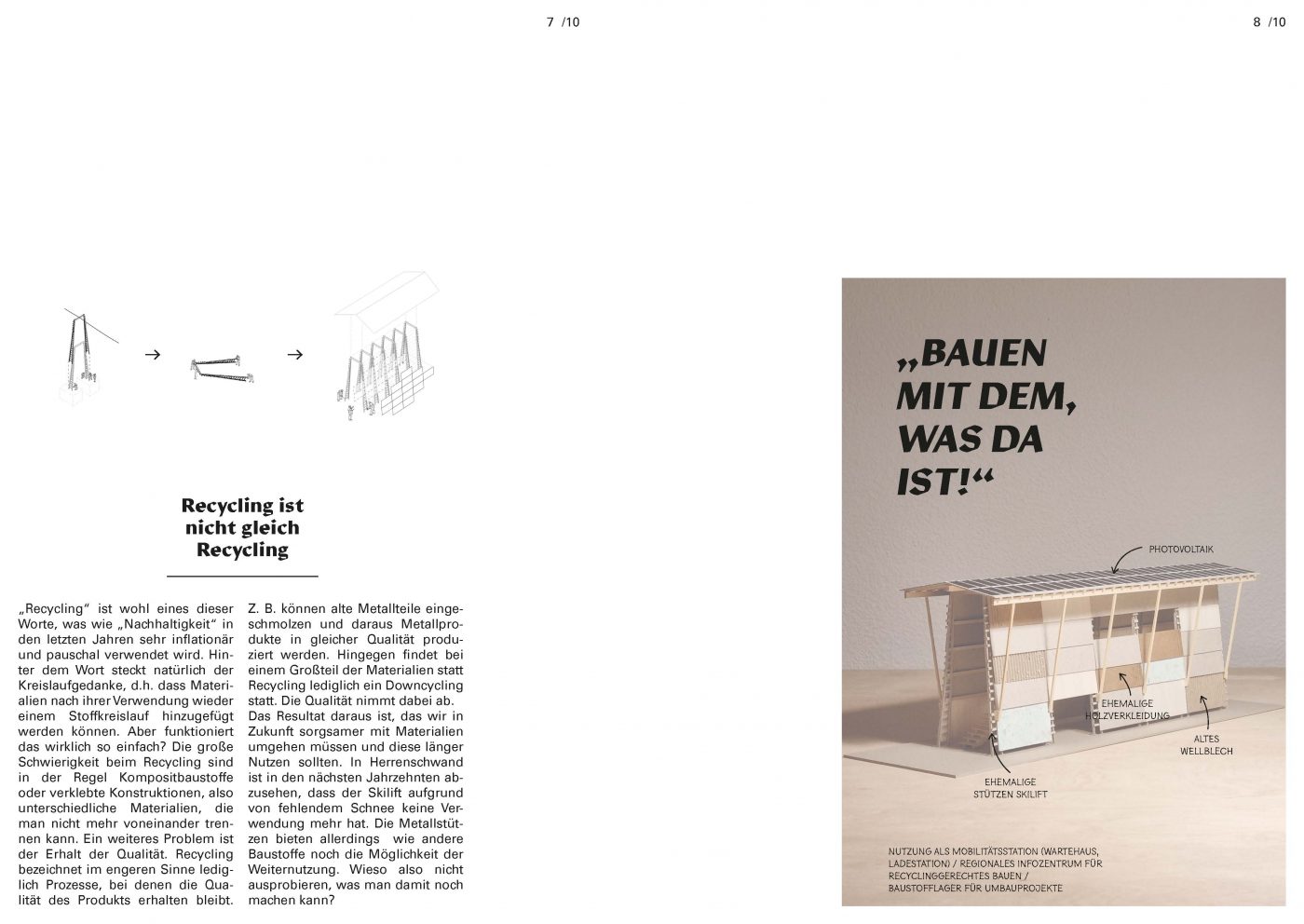

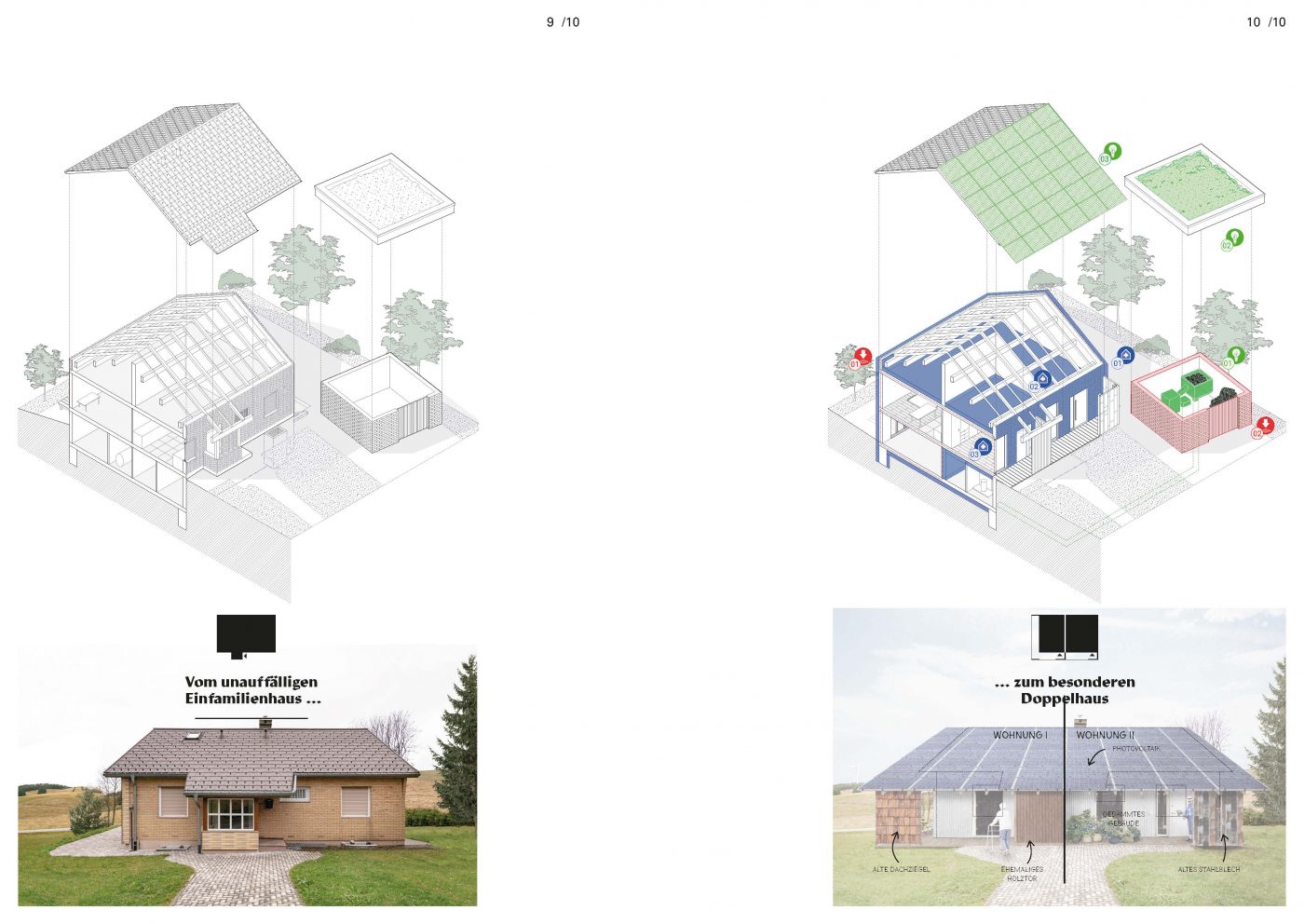

Manuel Kramm und Alex Schumacher

Herrenschwand 2045 – Ein Handbuch für die notwendige Transformation

Wie äußert sich Klimaschutz in der räumlichen Planung? Wie lässt er sich im ländlichen Raum integrieren? Wir haben uns mit dem Dorf Herrenschwand beschäftigt, mit seiner Architektur, der Geschichte und aktuellen Themen, dem Tourismus, dem Naturraum, der Demografie, dem sozialen Miteinander und wie all diese Dinge mit dem Klimawandel zusammenhängen. Welche Risiken besten? Was hat und was wird sich verändern? Was für Anpassungen sind in Herrenschwand notwendig, damit wir alle als Gesamtgesellschaft in Deutschland 2045 klimaneutral leben können? Welche Herausforderungen und Chancen bestehen dabei?

Es gibt nicht nur eine Lösung für die Reduktion von Treibhausgasemissionen. Die Dorfgemeinschaft hat die Möglichkeit, den für sie passenden Weg zu suchen und die Identität von Herrenschwand bei der notwendigen Transformation bestmöglich zu bewahren. Wir haben heute die Technologien, die notwendigen Ideen und das Know-How zur Umsetzung. Aber wie lässt sich dies in der Praxis umsetzen? Unsere Erkenntnisse haben wir dazu in einem an die Bewohner des Dorfs gerichteten Handbuch zusammengefasst, um sie auch zum Handeln aufzufordern. Wird rechtzeitig und selbstständig gehandelt besteht die Chance, einen immensen Einfluss auf Gestaltung und Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen zu haben und das ohne Angst, die Kontrolle über die eigene Umwelt abgeben zu müssen. Die Bewohner haben heute die Chance, die Zukunft Ihres Dorfes zu gestalten!

Lehrteam

Prof. Dr. Martina Baum,

Alba Balmaseda Domínguez

Ksenija Zujeva

Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen

Prof. Dr. Martina Baum,

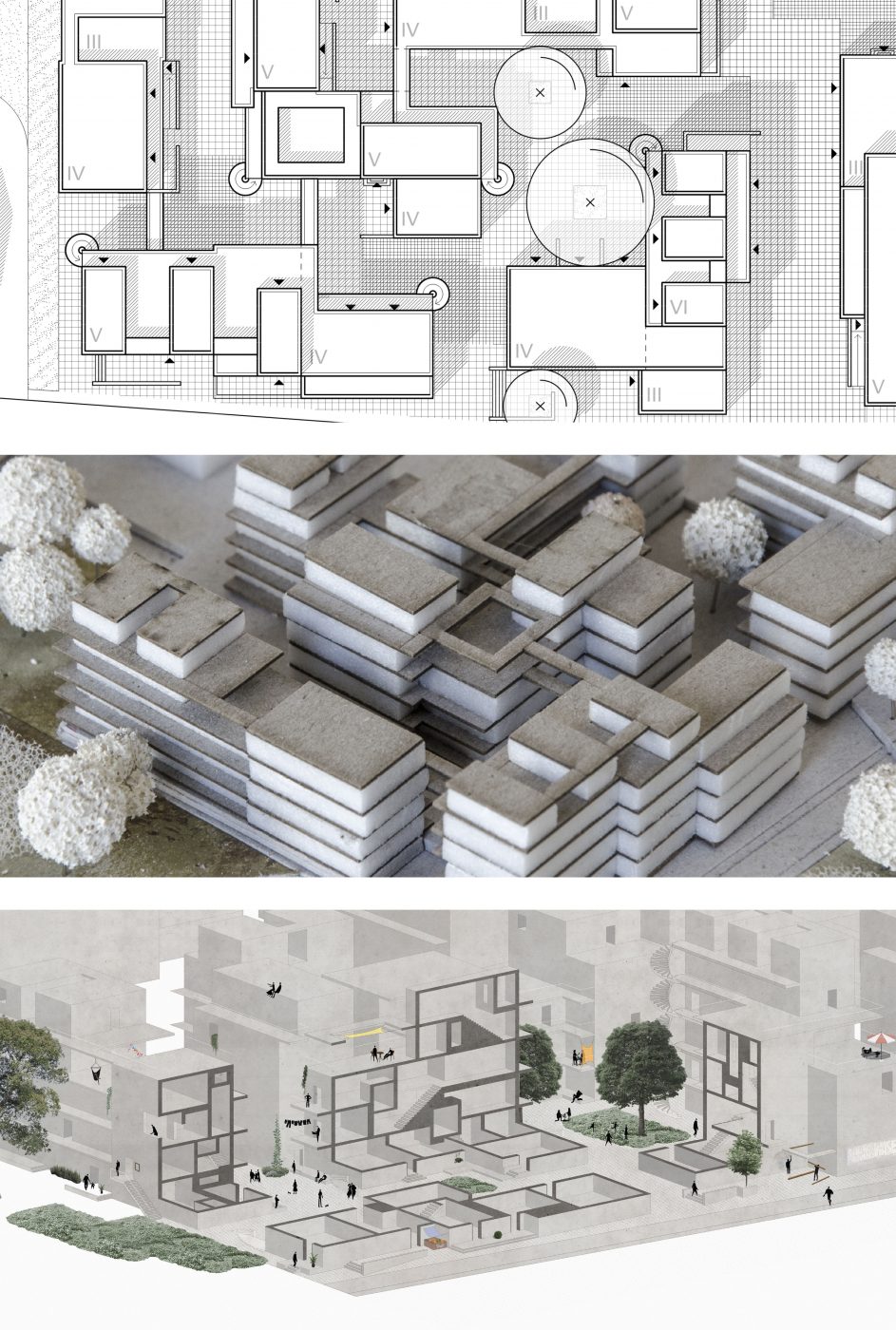

Porosität

Entwürfe

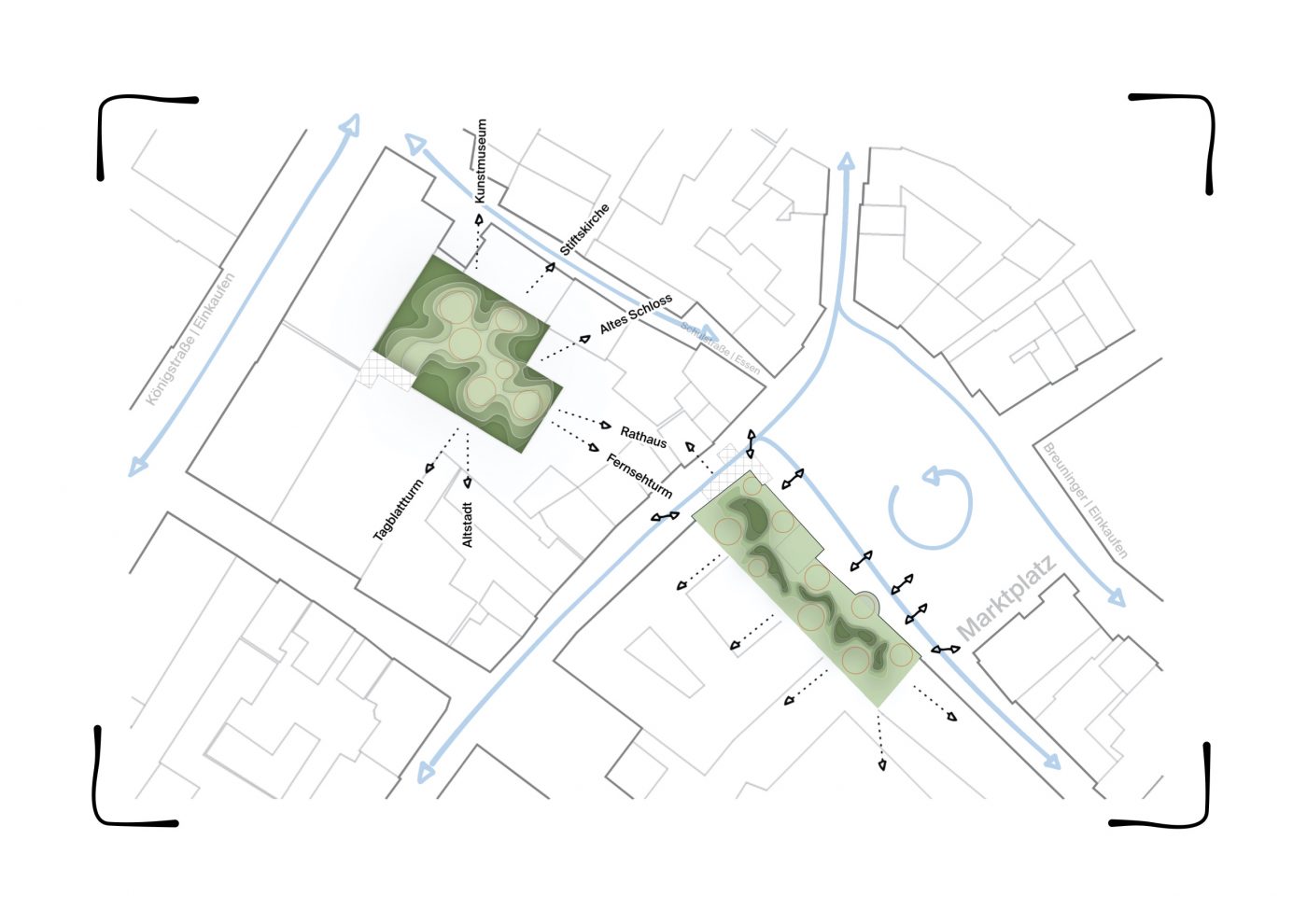

Porosität – Betrachtungen der performativen Stadt am Beispiel Stuttgart

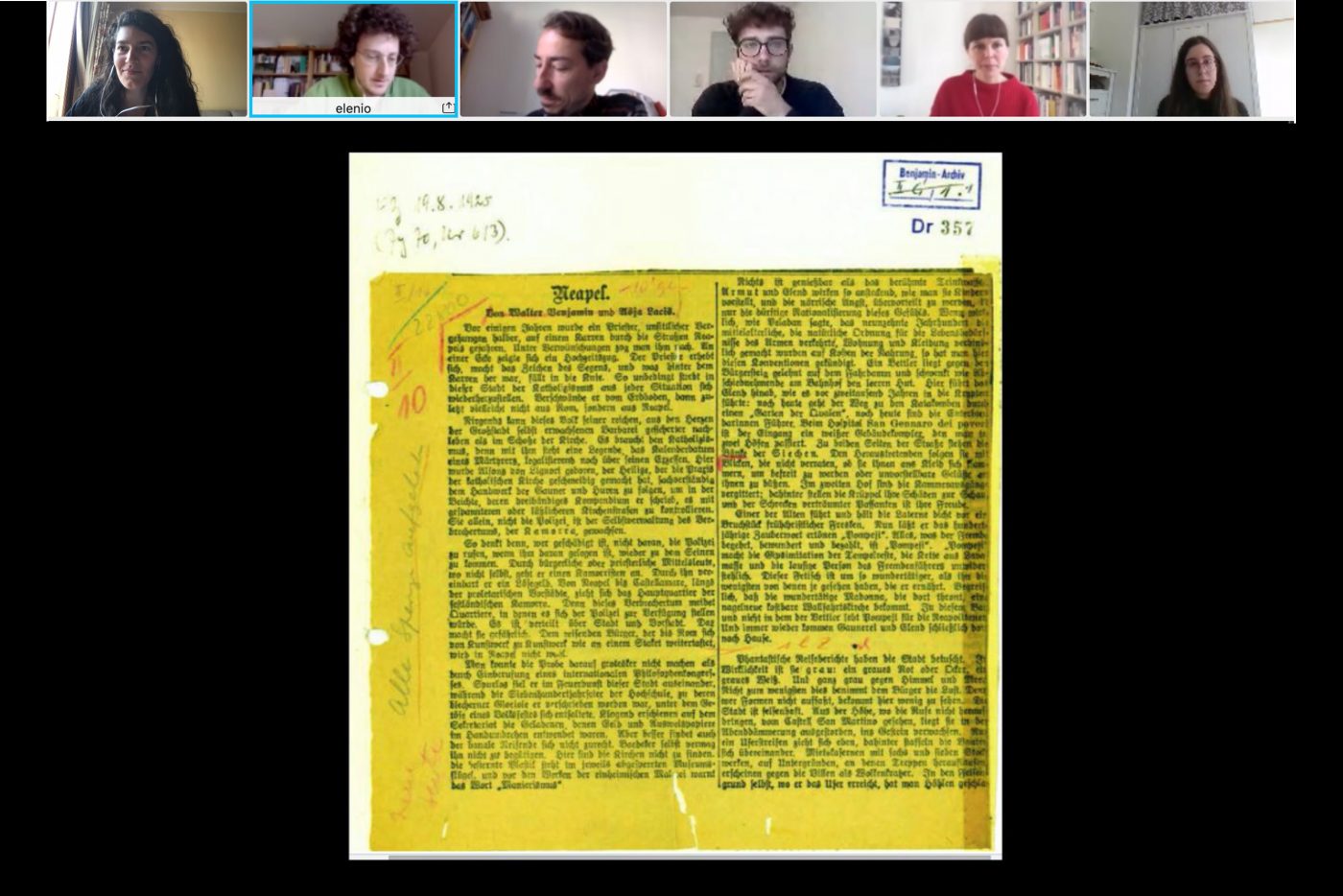

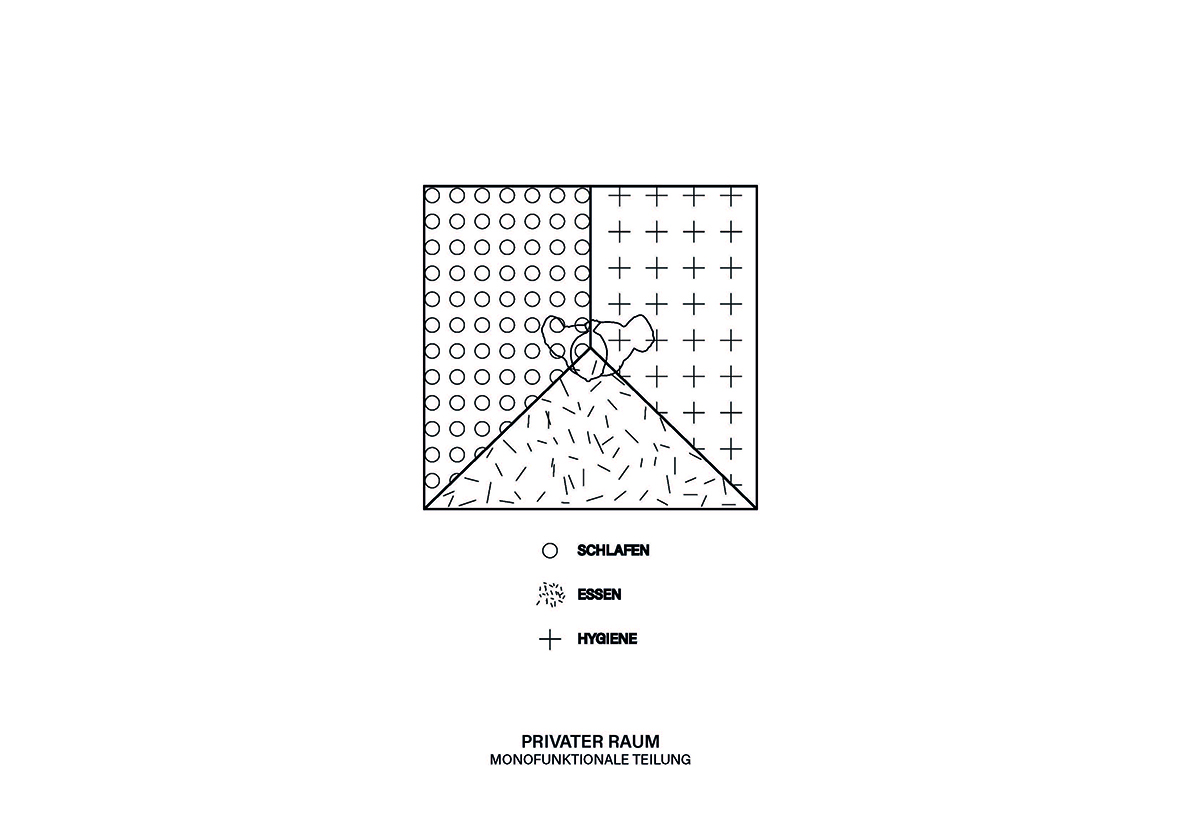

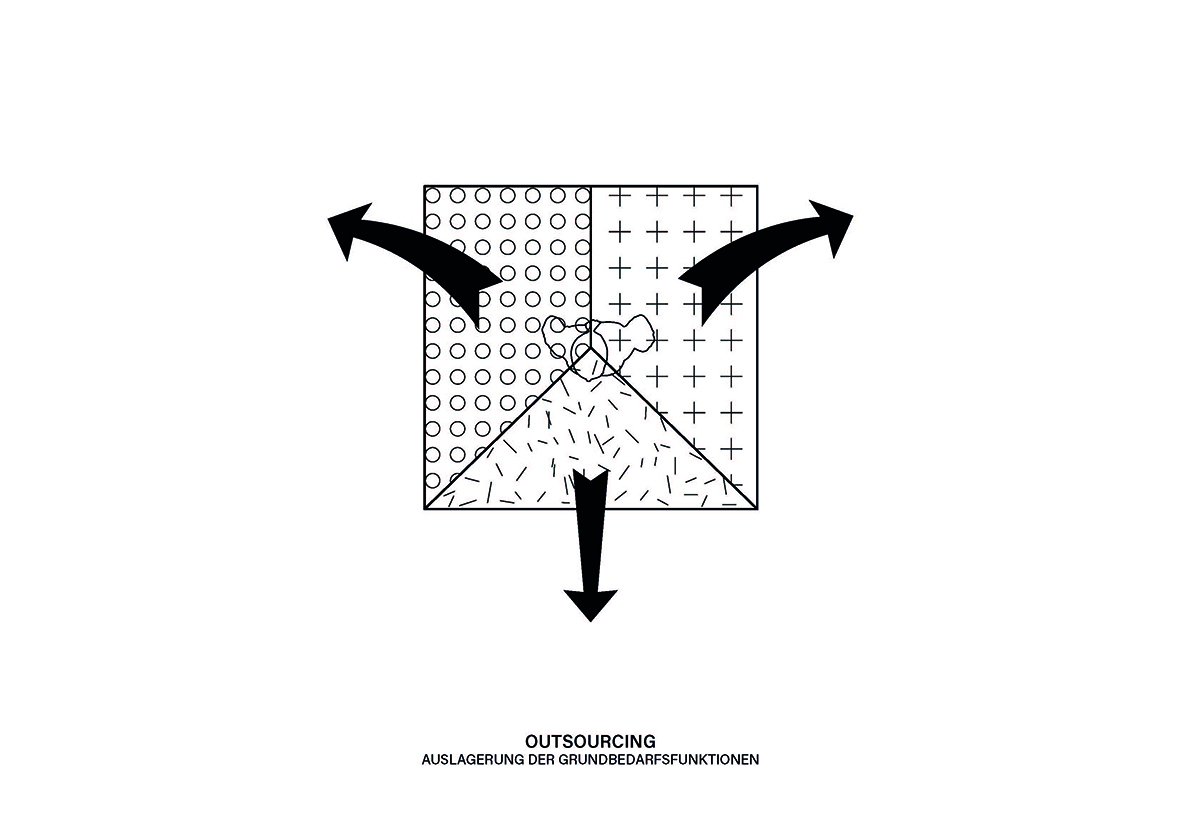

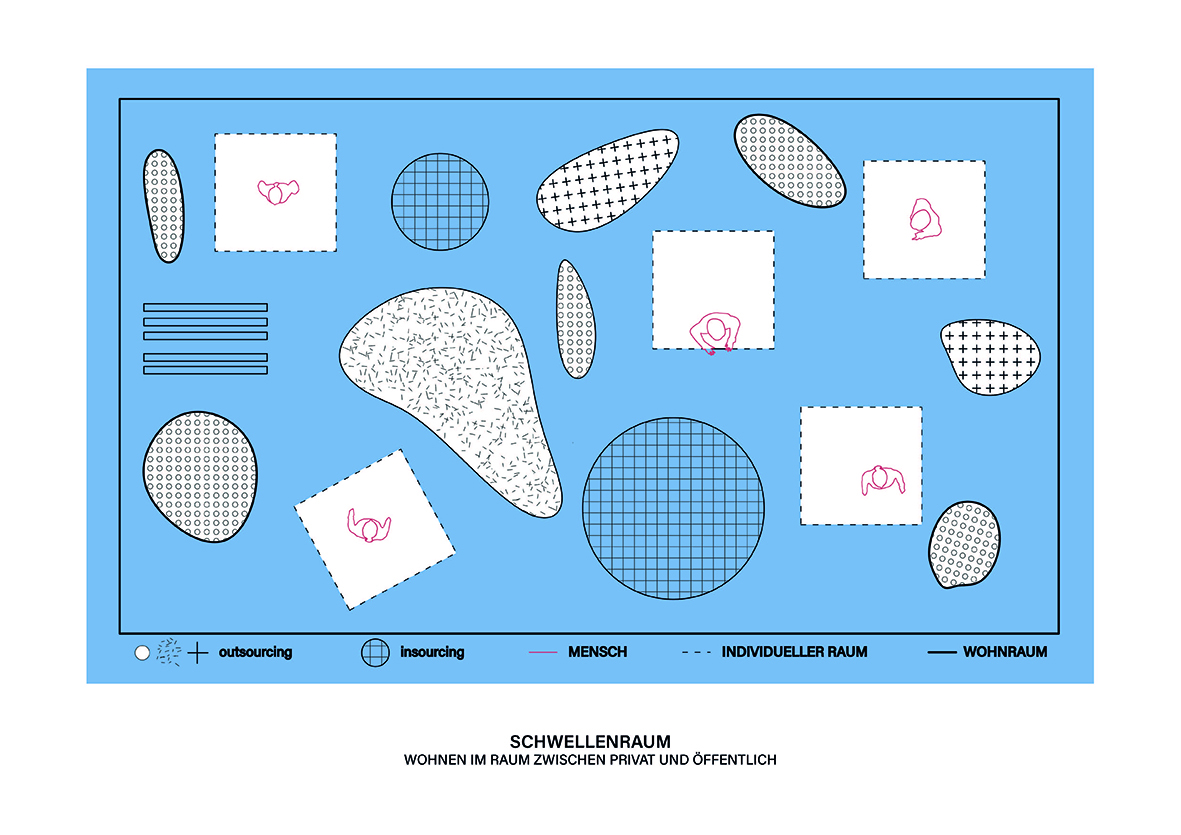

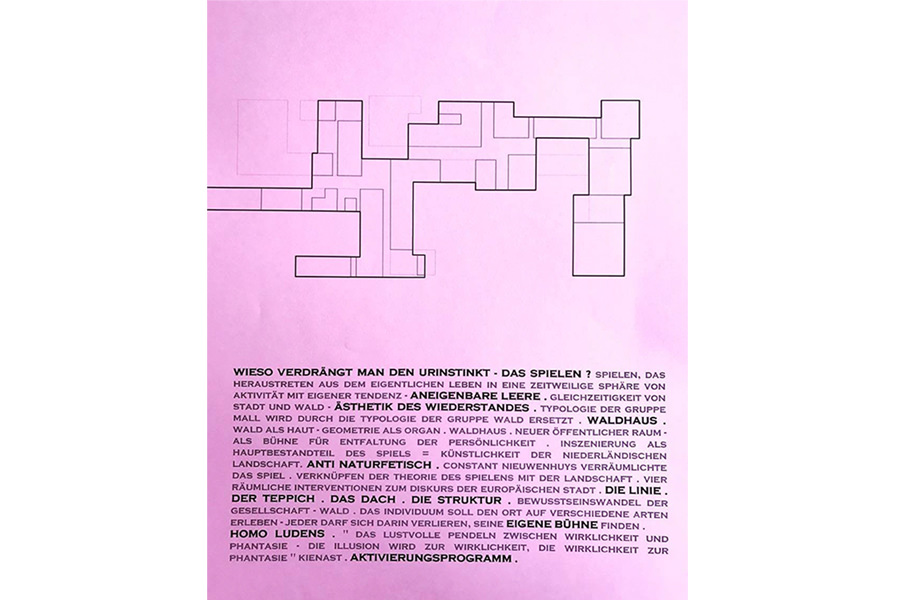

Was ist Porosität? 1925 definierten Walter Benjamin und Asja Lacis in ihrem Text „Denkbilder Neapel“ den Begriff neu: „Porosität begegnet sich nicht allein mit der Indolenz des südlichen Handwerkers, sondern vor allem mit der Leidenschaft für Improvisieren. Dem muß Raum und Gelegenheit auf alle Fälle gewahrt bleiben. Bauten werden als Volksbühne benutzt. Alle teilen sie sich in eine Unzahl simultan belebter Spielflächen. Balkon, Vorplatz, Fenster, Torweg, Treppe, Dach sind Schauplatz und Loge zugleich.“

Was im Text als subjektive Wahrnehmung beschrieben ist, wurde in jüngster Zeit stärker erforscht und als Agenda in die Stadtplanung eingeführt. Wir können es als Antwort und Gegenposition zur Denkweise der Moderne verstehen. Als Ausdruck eines radikalen neuen Denkansatzes versuchte die Moderne mit den Mitteln der Massenproduktion die Stadt in ihre Bestandteile zu zerlegen, zu strukturieren, zu standardisieren und zu trennen. Doch wir wissen heute längst, dass dadurch die Lebendigkeit und die Vielfalt des Stadtraums in großen Teilen zunichte gemacht wurde.

Die poröse Stadt im Gegenzug wird über das Undefinierte, das Unbestimmte, die Mehrdeutigkeit, die Vielfalt und die Koexistenz von Elementen geprägt, so wie die Stadt in der vormodernen Zeit. Gehen wir also den Schritt zurück und gleichzeitig den Schritt nach vorn, versuchen wir aus monofunktionalen Stadträumen, polyfunktionale Orte zu schaffen, Grenzen aufzubrechen und Schwellen einzuführen sowie Rahmenbedingungen zu setzen, in denen Entwicklungen stattfinden können, die nicht vorhersehbar sind: „Keine Situation erscheint so, wie sie ist, für immer gedacht, keine Gestalt behauptet ihr »so und nicht anders«.“ (Benjamin, Lacis, 1925)

Unser Ziel war es, Topografien der Porosität zu entwerfen, die von der suggestiven Erzählung von Walter Benjamin und Asja Lacis ausgehen. Darüber hinaus haben wir über die Auswirkungen auf unseren Lebensstil und die Folgen für Stadtplanung nachgedacht und haben versucht diese in einem Entwurf zu verdeutlichen: Wie können Gesellschaft, Kultur, Klima und unser Lebensalltag den öffentlichen und privaten Raum neu definieren? Wie können wir von anderen Ländern, Kulturen, Religionen und Mentalitäten lernen, den statischen, steinernen Stadtraum zu einem dynamischen, aufgebrochenen Ort, zur porösen Stadt zu machen?

Für dieses Thema war die Auseinandersetzung mit dem Ort fundamental. Die Anwesenheit in Stuttgart war Voraussetzung für die Teilnahme am Entwurf und wir haben die Innenstadt von Stuttgart bereist und dabei ganz neu entdeckt.

Eine internationale Gruppe von Studierenden aus Italien, Russland, Türkei, Spanien, Portugal und Frankreich formulierten in Absprache mit dem Lehrteam ihren eigenen Entwurfsschwerpunkt und Vertiefungsmaßstab. Wir ermöglichten das Entwerfen über alle Maßstäbe hinweg und ermutigten, schnell und direkt in den Entwurfsprozess einzusteigen und dabei parallel die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema zu suchen.

Für den Entwurf konnten wir unserem Partner des CURRENT Festivals (http://www.current-stuttgart.de/ ) zusammenarbeiten beteiligten Künstlern zusammen das Thema erörtern und uns mit ihnen austauschen.

Während des Semesters hatten wir die Freude Prof. Dr. Sophie Wolfrum, Dr. Elenio Cicchini, Haseeb Ahmed, Benjamin Frick, Julien Fargetton and Christian Zöhrer als Gäste begrüßen zu dürfen.

Fotos: Entwurfsorte

Fotos: Impressionen aus dem digital-analogen Studio

Fotos: CURRENT collaboration

Arbeiten der Studierenden

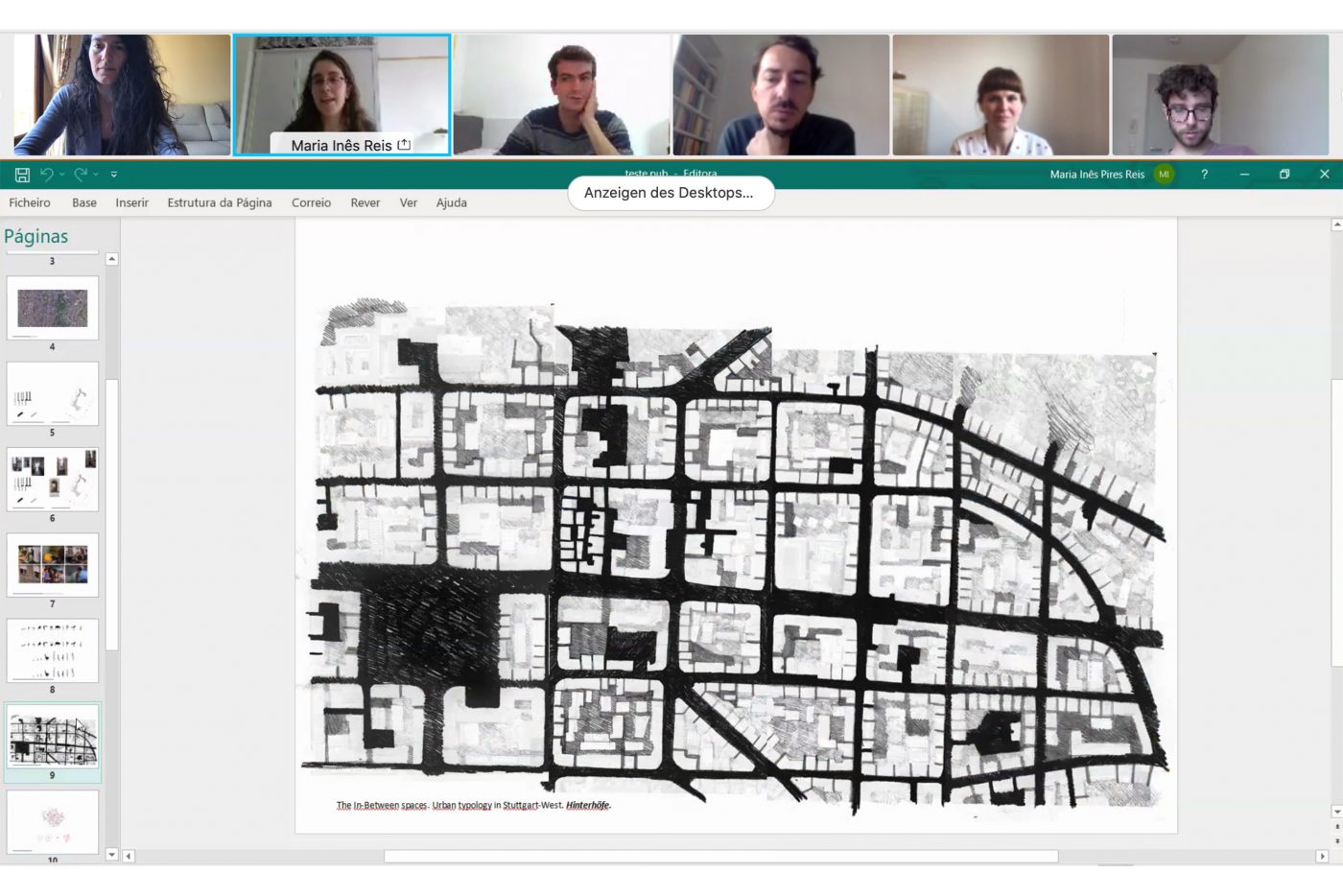

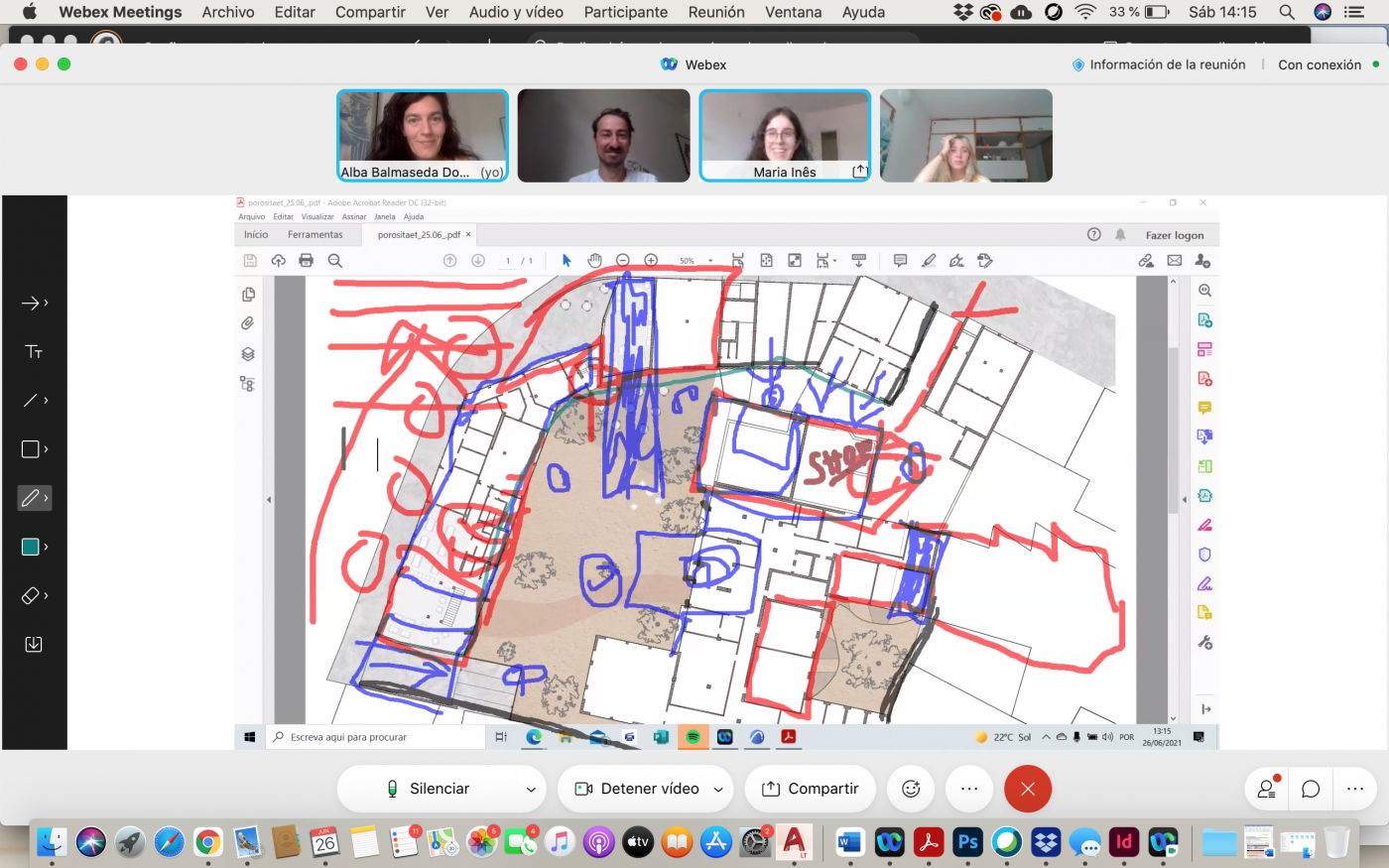

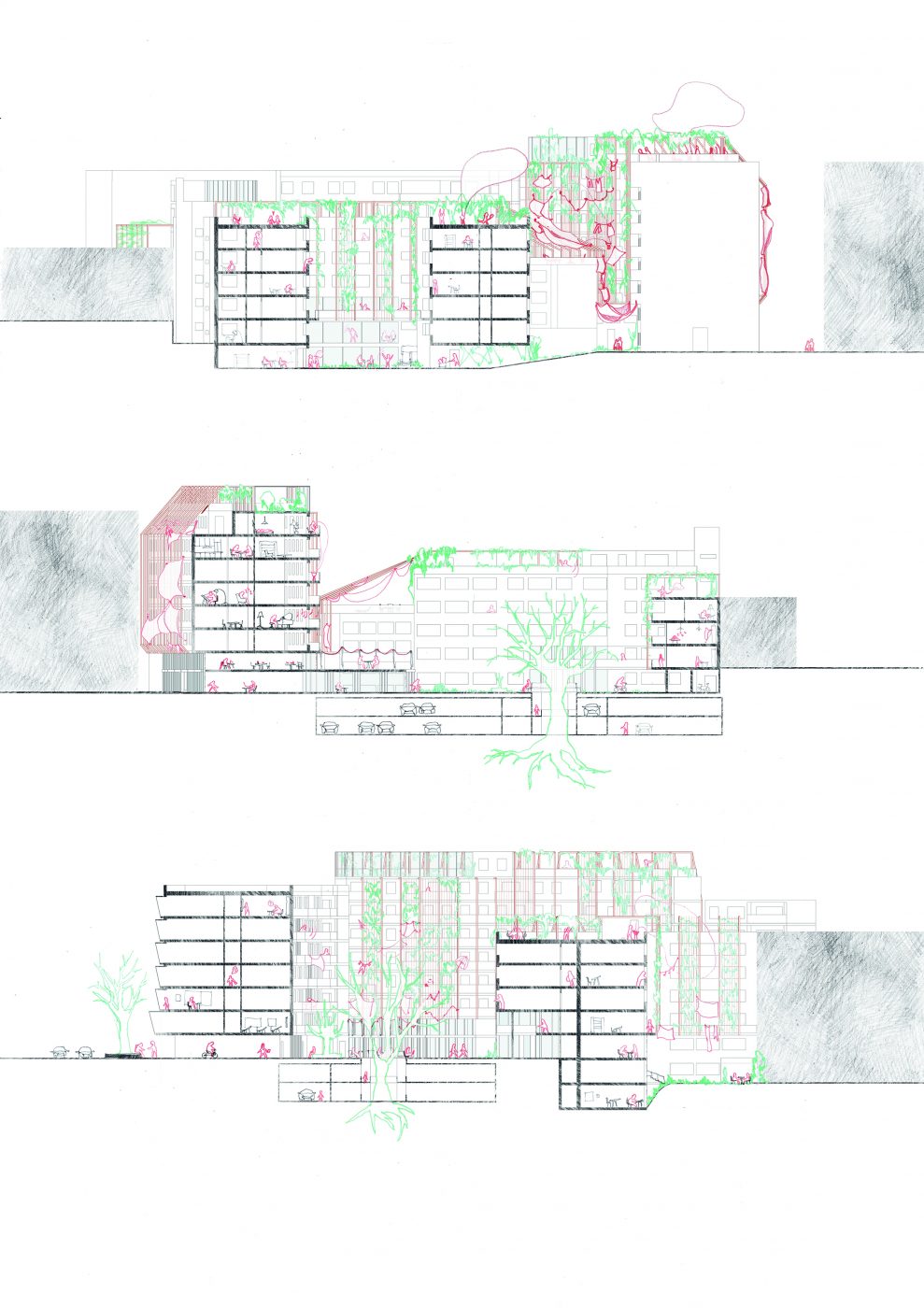

Mathilde Josse und Maria Inês Pires Reis

Die Definition von städtischen Bereichen ist immer eine sensible Angelegenheit. Sie ist jedoch von Natur aus etwas Unvermeidliches. Die Städte, in denen wir heute leben, sind eine endlose Aneinanderreihungen von Territorien. Die dort lebenden Nachbarn verbinden die unterschiedlichen Lebensstile, kulturellen Erziehungsweisen und Kommunikationsformen miteinander. Verschiedene Möglichkeiten, die sich auf unvorhersehbare Weise vermischen: Bereiche voller Widersprüche, ständiger Turbulenzen und Ambivalenzen. Manchmal sorgen diese mehrdeutigen Linien für Klarheit im Raum, sie können aber auch Chaos auslösen. Diese schmalen und empfindlichen Grenzen sind es, die es uns ermöglichen Porosität und ihre Durchlässigkeit zu erkennen.

Das Dazwischen in der Paulinenstraße 50, im Herzen der Stadt spricht für uns genau diese Themen an. Eine zentrale Narbe in einem so anregenden Gebiet, das für alle zugänglich und offen ist, aber dennoch still zu sein scheint und wenig Aktivität stattfindet. Selbst die wenigen Anzeichen von Leben in seinem inneren Kern sind für die Augen der Passanten so subtil, dass sie auf den ersten Blick kaum wahrnehmbar sind. Drei Wohnblöcke, Werkstätten für Druck und Grafikdesign (ProLab) und eine technische Hochschule (DHBW) stoßen aufeinander und kämpfen um ihr eigenes Stück annehmbares Territorium. Vielleicht liegt in diesem Aufeinanderprallen und der Dualität der Lebensstile das Problem, vielleicht ist es aber auch der Motor zur Steigerung von Leben. Die Koexistenz gegensätzlicher Programme macht den Reichtum und die Möglichkeit der Durchlässigkeit dieses Ortes aus.

Mit dieser teils widersprüchlichen Komplexität umzugehen war keine leichte Aufgabe: Von daher war das Verständnis der vielen unterschiedlichen Qualitäten des Raumes hier ein Ausgangspunkt für die Intervention. Unser Vorschlag könnte als etwas beschrieben werden, das mit dem Vorhandenen schlicht in Interaktion tritt und subtile Veränderungen vorzunehmen versucht, sodass die ursprüngliche Atmosphäre nicht zerstört wird. Es ging immer darum, ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem Alltäglichen und dem Intimen, dem Außen und dem Innen, dem Geschlossenen und dem Offenen, dem Zugänglichen und dem Undurchlässigen. Neben diesem Ausloten von Grenzen geht es auch immer darum, den „gesichtslosen“ Rhythmus der städtischen Masse zu durchbrechen und die Fassaden in übergangslose, wechselnde Elemente des Austauschs zwischen Nutzern, Gemeinschaften, Fußgängern und der Stadt zu verwandeln. Folglich wird sich das Leben in den Höfen verändern. Diese Etappen werden andere Geschichten erzählen und neue Verbindungen zwischen den verschiedenen physischen Dimensionen und städtischen Realitäten herstellen.

Irene Calero Pagés, Àngels Cañellas Genius, Diego de la Guardia Fontes und Miquel Virgili Mártinez

Die Welt wird nach der Covid-19 Pandemie eine andere sein. Sie verändert die Art und Weise, wie wir Städte und Räume nutzen. Dies führt dazu, dass Flächen für den Einzelhandel, das Einkaufen oder das Parken aufgegeben werden und eine neue Vorstellung von Wohnen entsteht.

Durch die Beobachtung der aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen haben wir eine Hypothese aufgestellt: 30 % der bebauten Fläche in der Stuttgarter Innenstadt werden in den nächsten 10 Jahren aufgrund der neuen Gewohnheiten des Home Office und des Online-Shoppings nicht mehr genutzt werden. Wir haben für unseren Vorschlag einen großen städtischen Block mit Einzelhandels- und Parkflächen vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof ausgewählt und für diesen Standort zwei verschiedene Strategien entwickelt, die unserer Hypothese entsprechen: Die eine besteht darin, den potenziell verlassenen Raum mit temporärem Wohnraum zu füllen, die andere darin, den Raum leer zu lassen und die Baustruktur in ein weniger kompaktes, gemischt genutztes öffentliches Programm umzuwandeln. Das Konzept der Porosität war die treibende Kraft bei beiden Projekten, die als Wiederverwendung und Anpassung verstanden werden.

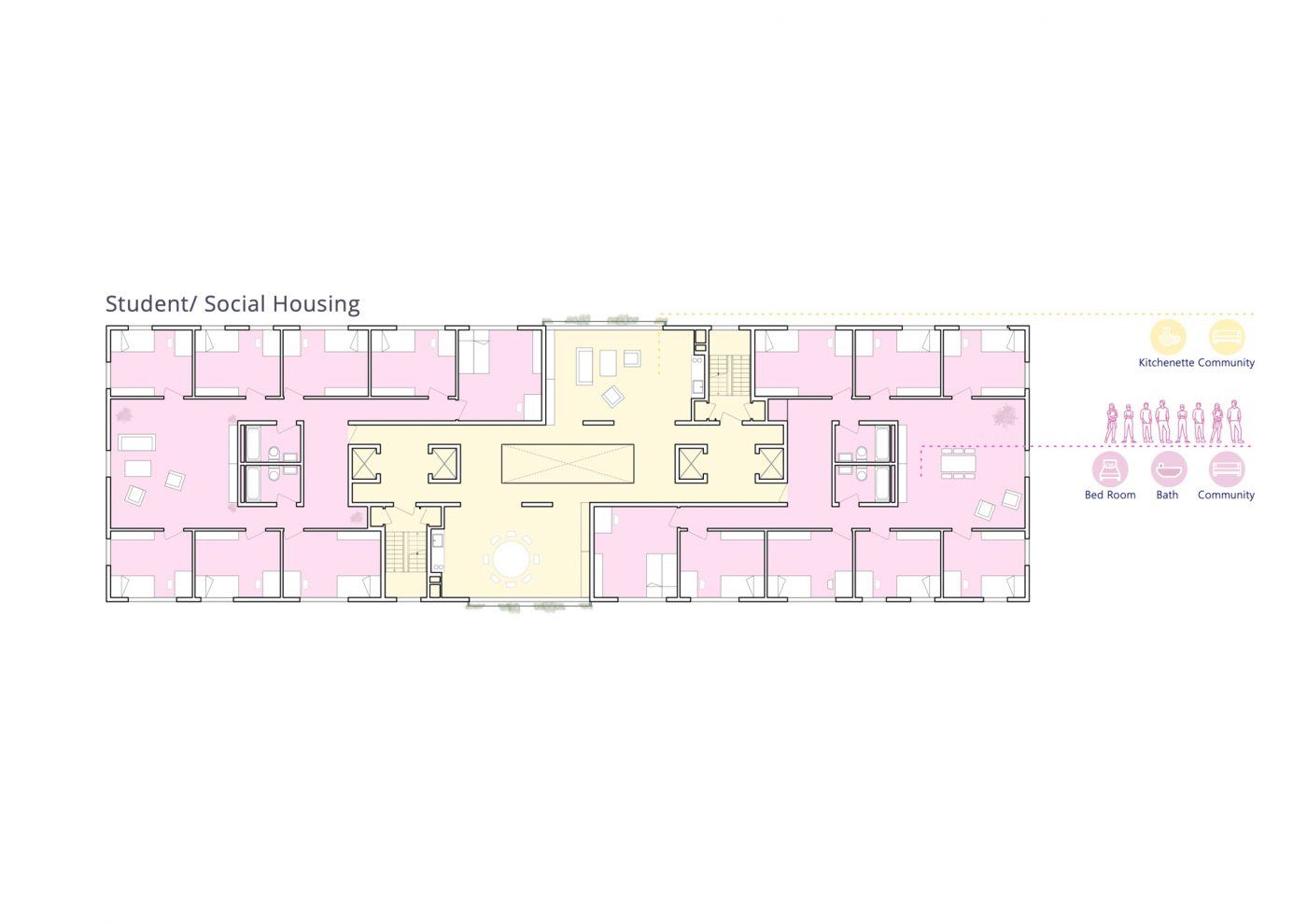

Studentenwohnheim Mitte

ZEITGENÖSSISCHES STUDENTEN-NETZWERK

Stuttgart hat in den letzten Jahren unter einem Wohnungsproblem gelitten, das es fast unmöglich macht, eine Wohnung in der Stadt zu mieten, da die Preise besonders für junge Menschen zu hoch sind. In dieser Vision schaffen wir in dem bestehenden Gebäude temporären Wohnraum für Studenten, der erschwinglich ist und zudem mit wichtigen

wie dem Hauptbahnhof oder dem Universitätscampus Punkten der Stadt verbunden ist. Dieses Programm wird in der Stadt ein anderes Umfeld schaffen, in dem sich das studentische Leben und das Leben im Stadtzentrum besser vermischen können.

Weinvorplatz

STUTTGART MIT WEINBERGEN VERBINDEN

In der heutigen Zeit sind Grünflächen in Großstädten Mangelware und deshalb sehr wertvoll neben der unbestrittenen Notwendigkeit für ein gutes Mikroklima. Das Ziel dieses Projekts ist es, das teilweise leerstehende Gebäude mit unterschiedlichen Grünstrukturen zu füllen und ein Erlebnis für die Menschen zu schaffen, die sie besuchen. Der Entwurf beinhaltet die Nutzung des lokalen Wissens über den Weinanbau, der in dem Gebäude implementiert wird. Alle Nutzungen werden miteinander vermischt, einschließlich des Anbaus der Trauben, der Produktion des Weins und eines Weinmarktes, auf dem dieser und Wein aus der Region verkauft werden kann. Das Erdgeschoss wird zu einem öffentlichen, durchlässigen Raum wodurch nicht nur ein Mehrwert für die Bewohner der Stadt geschaffen wird, sondern auch ein wirtschaftlicher Gewinn erzielt werden kann.

Lehrteam

Prof. Dr. Martina Baum

Alba Balmaseda Dominguez

Lorenz Brugger

Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen

Prof. Dr. Martina Baum

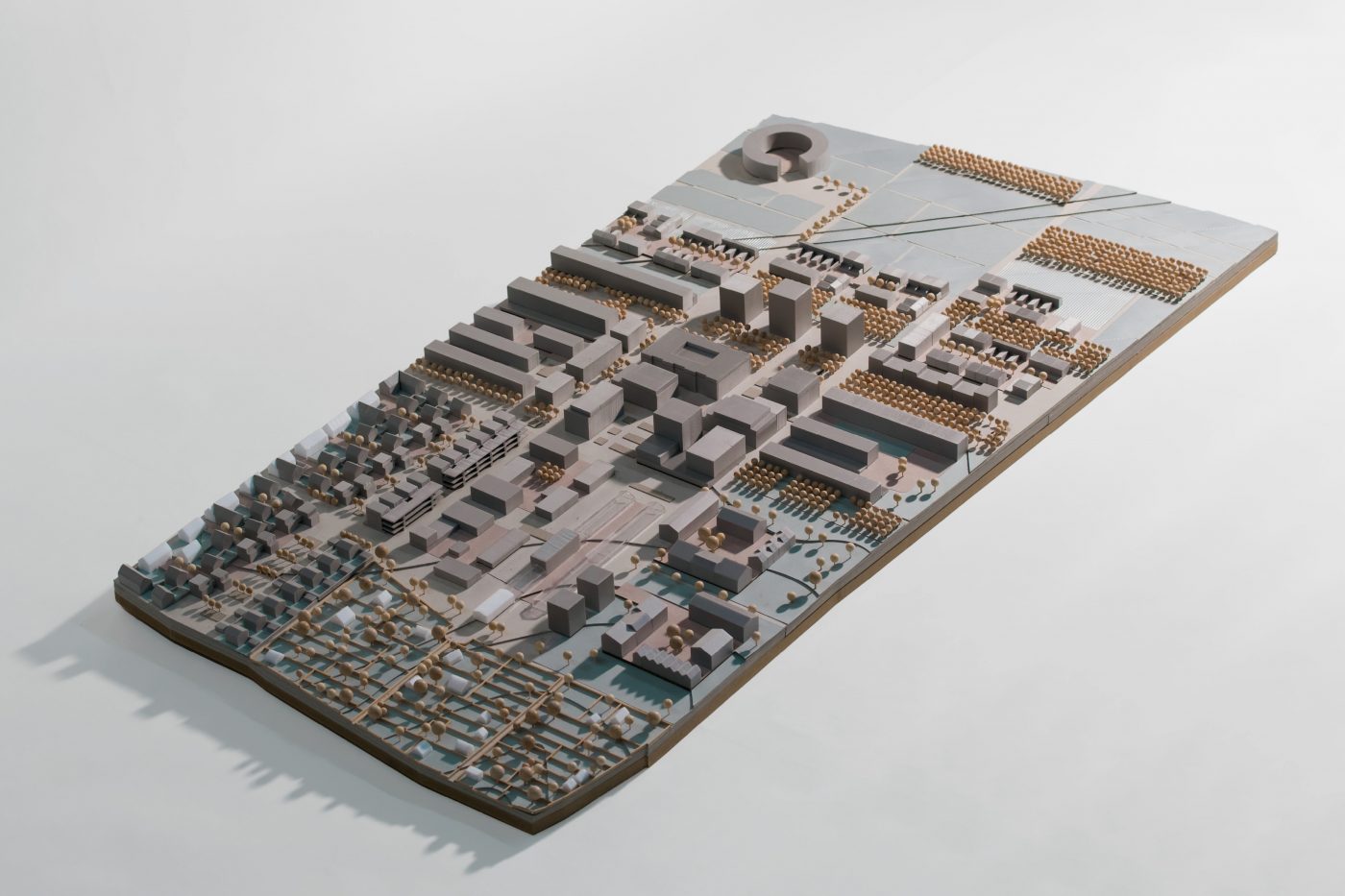

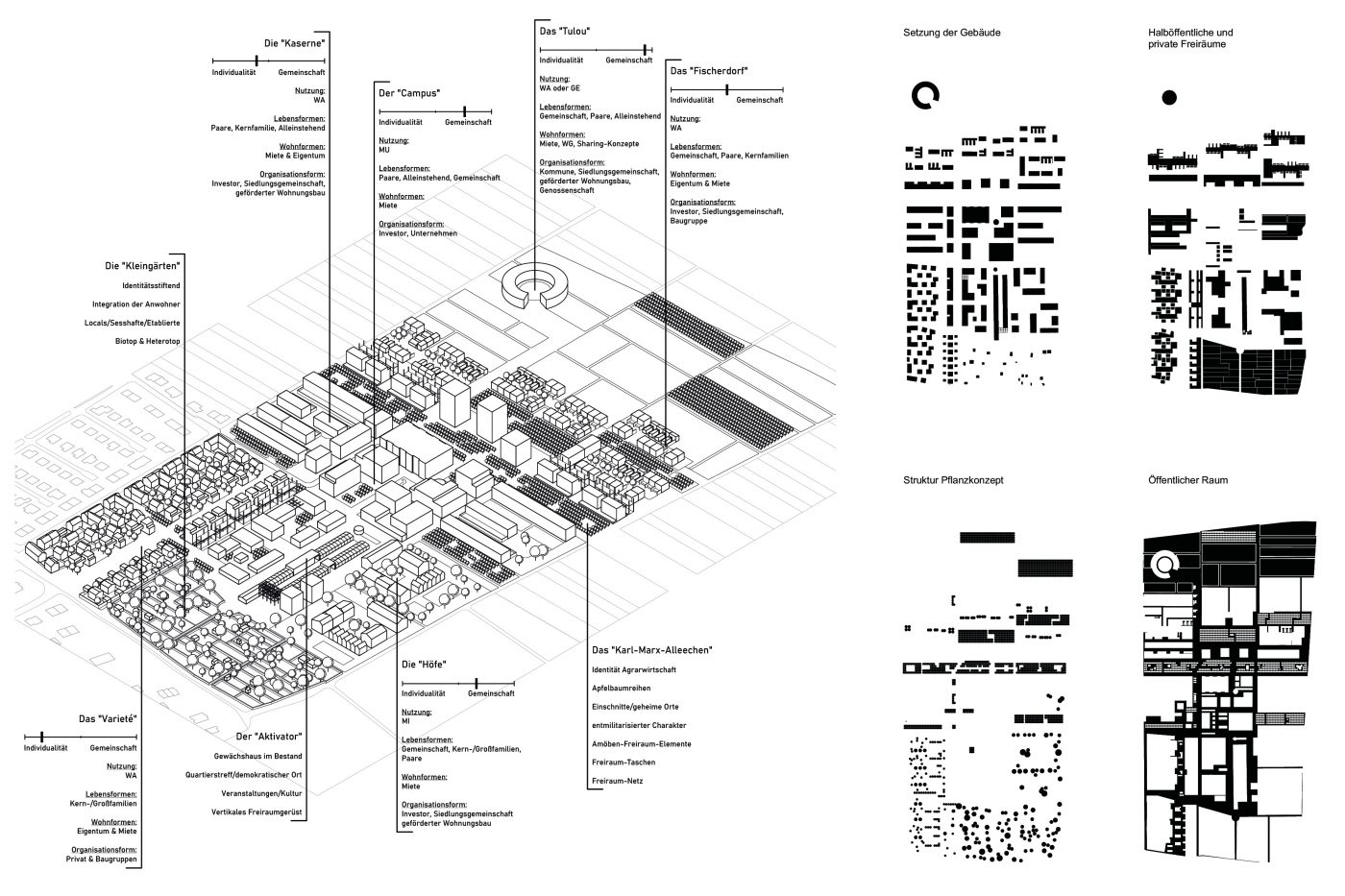

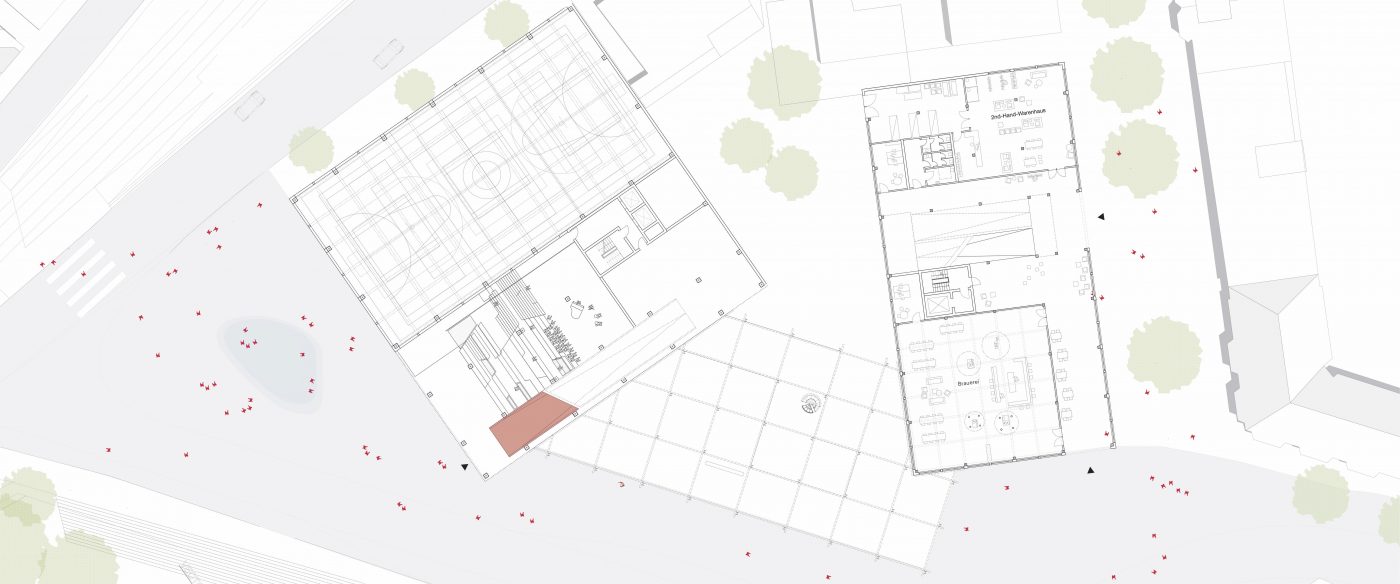

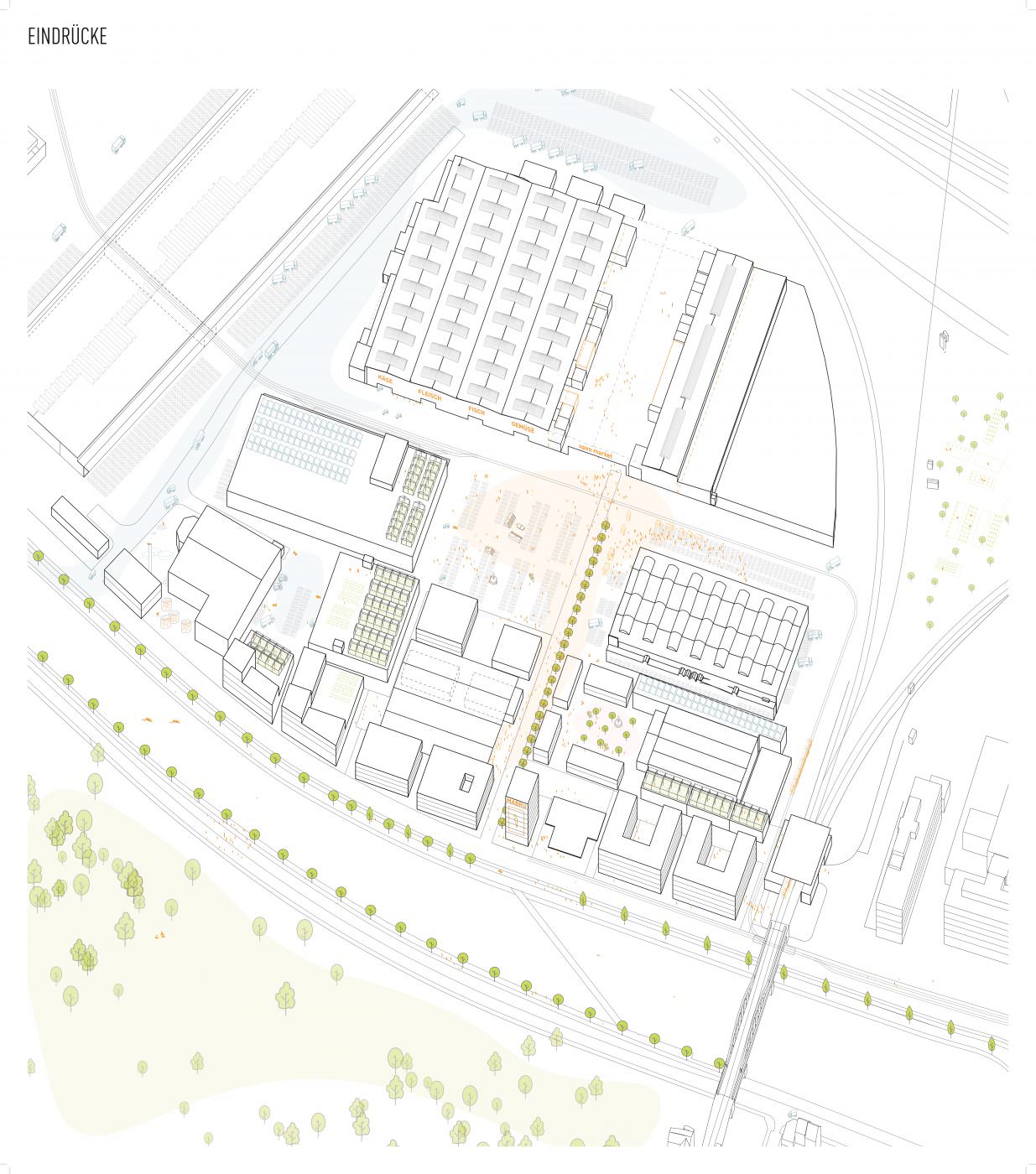

Urbane Symbiosen

Entwürfe

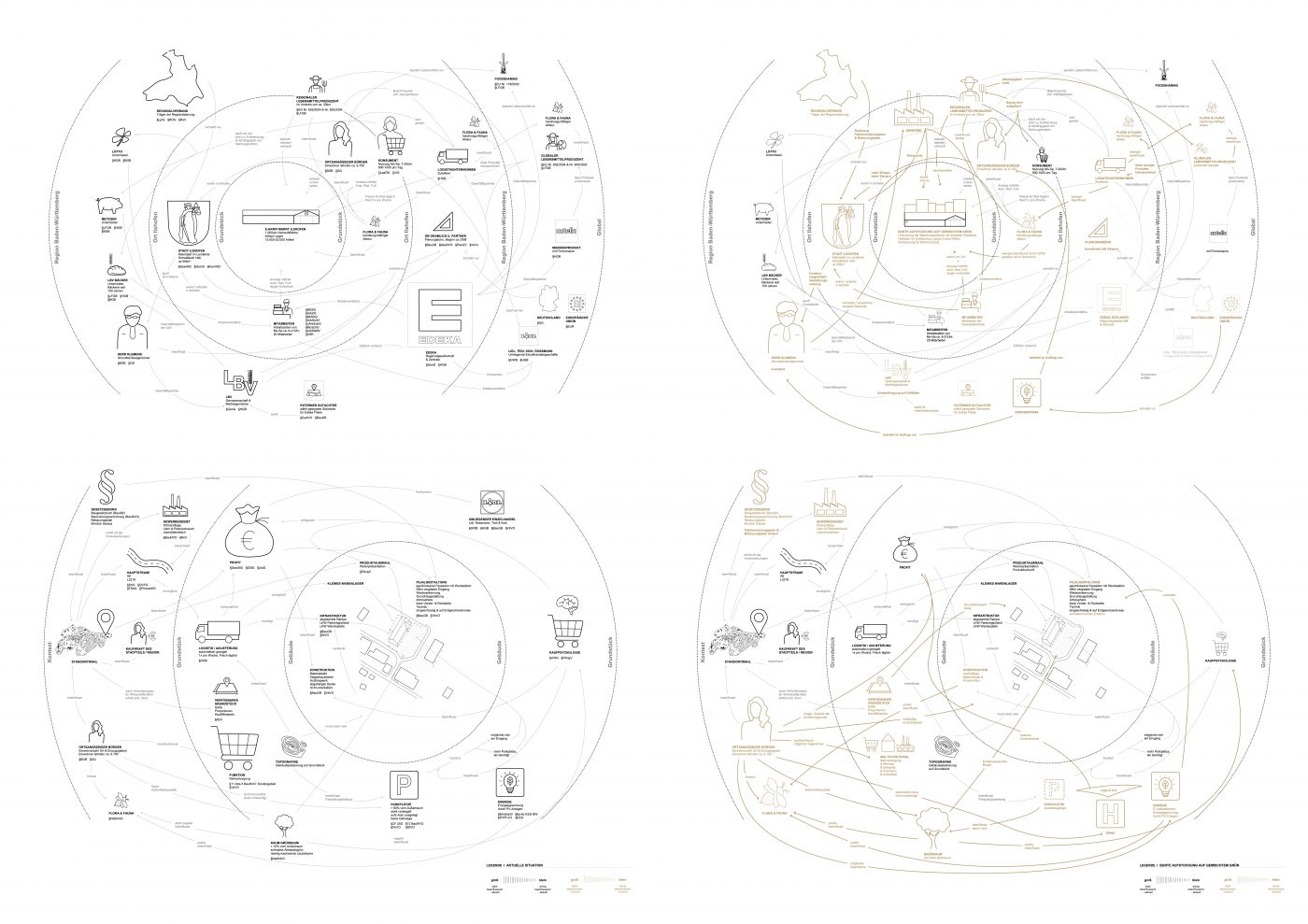

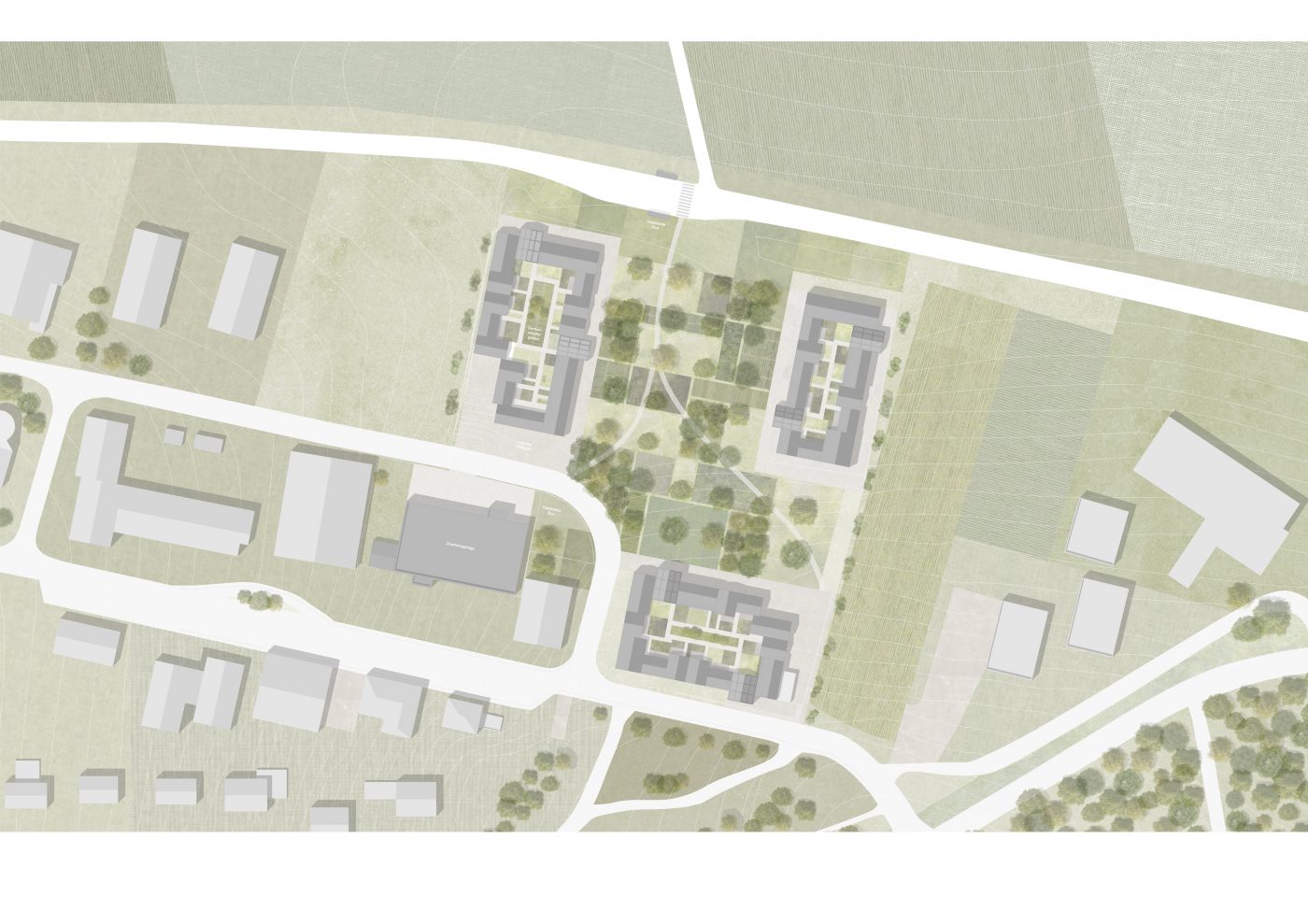

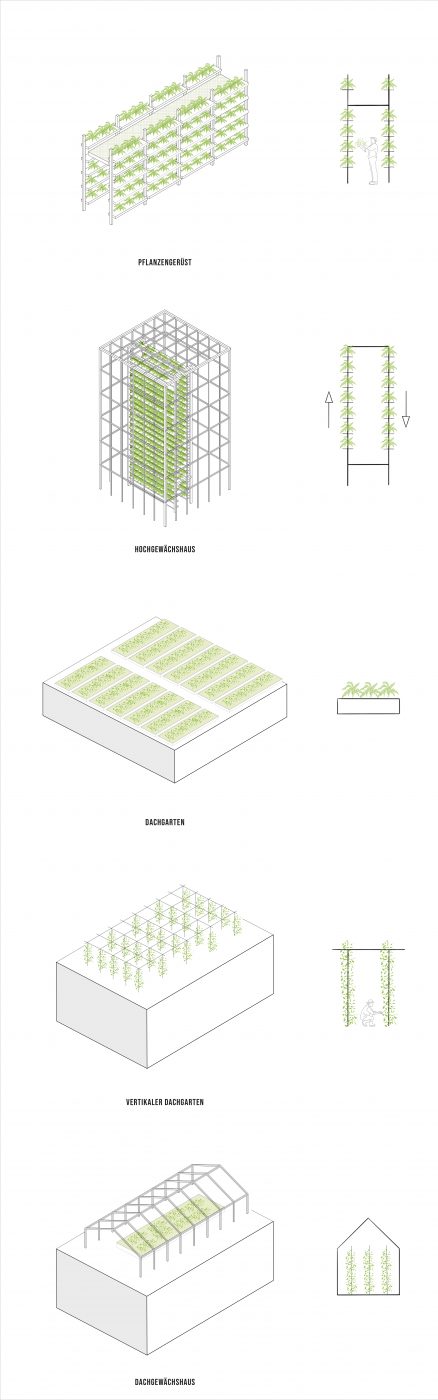

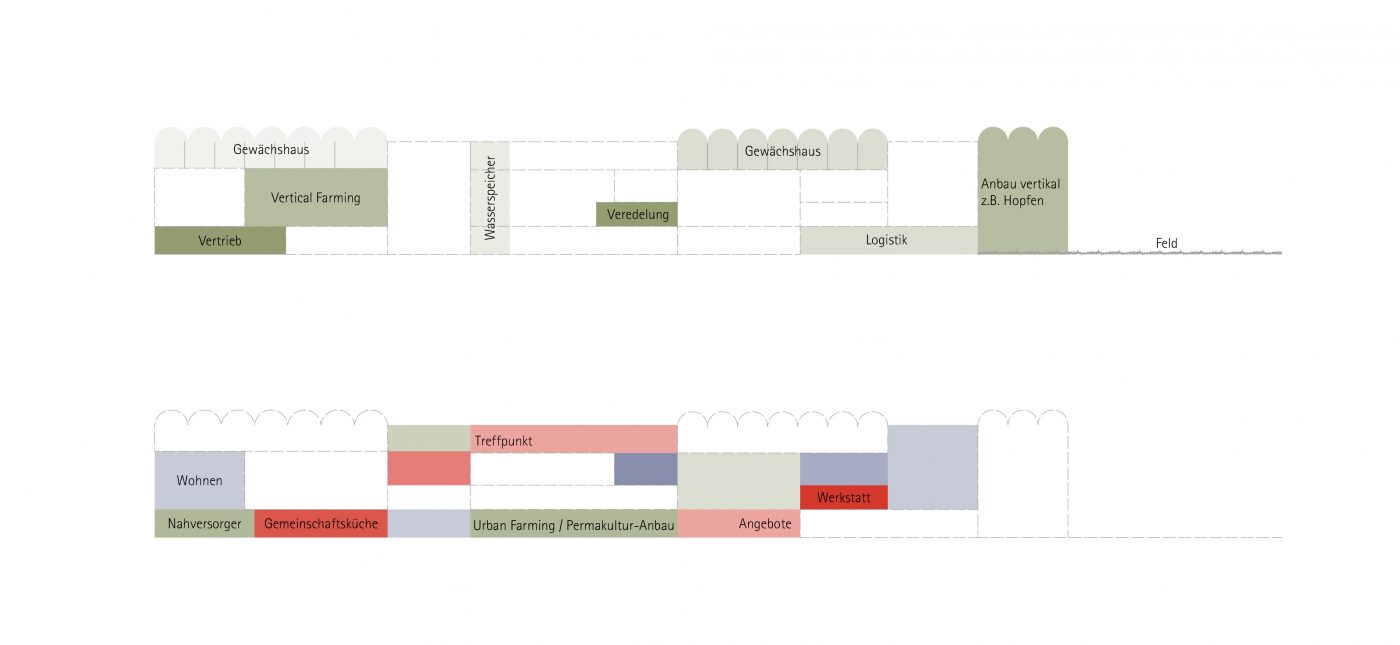

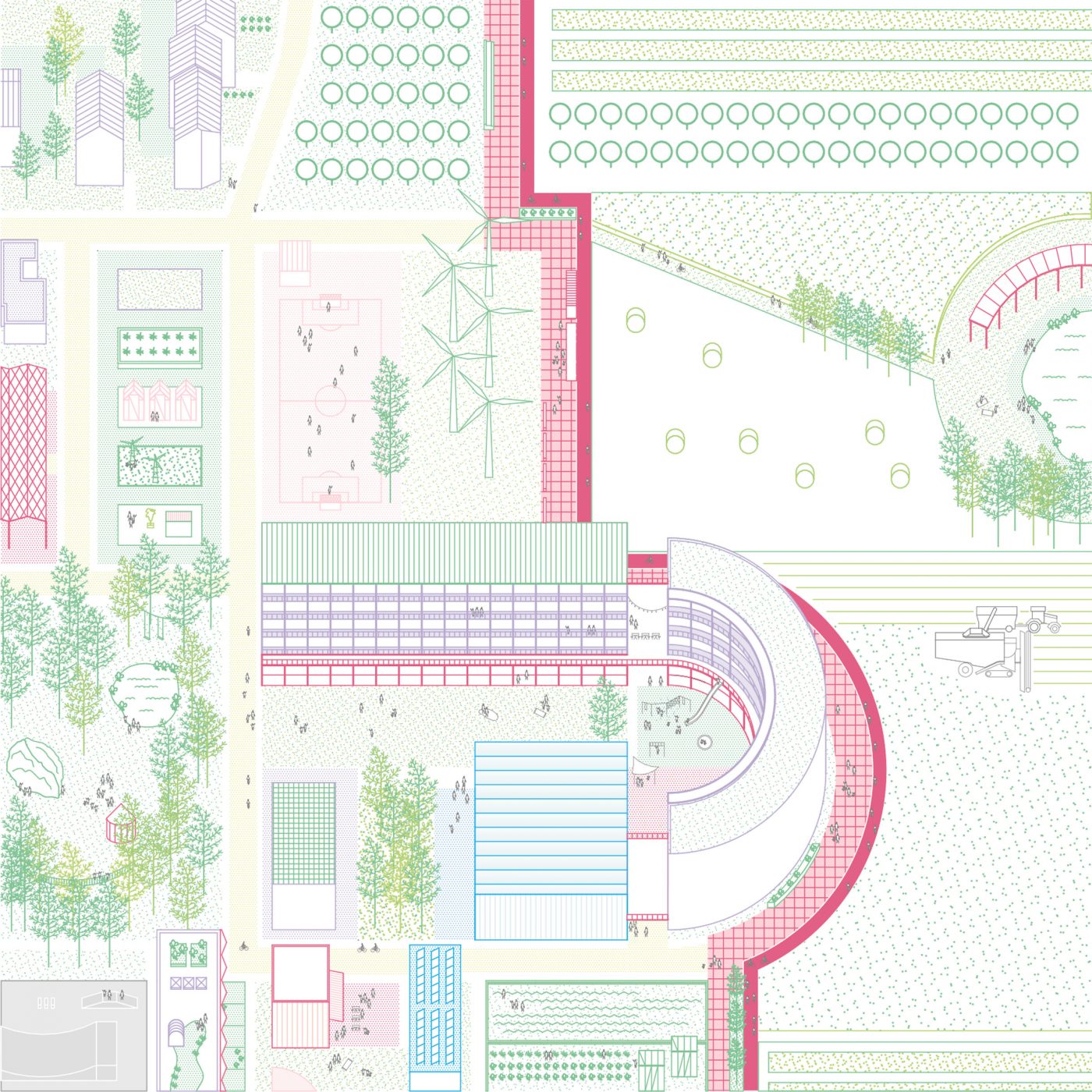

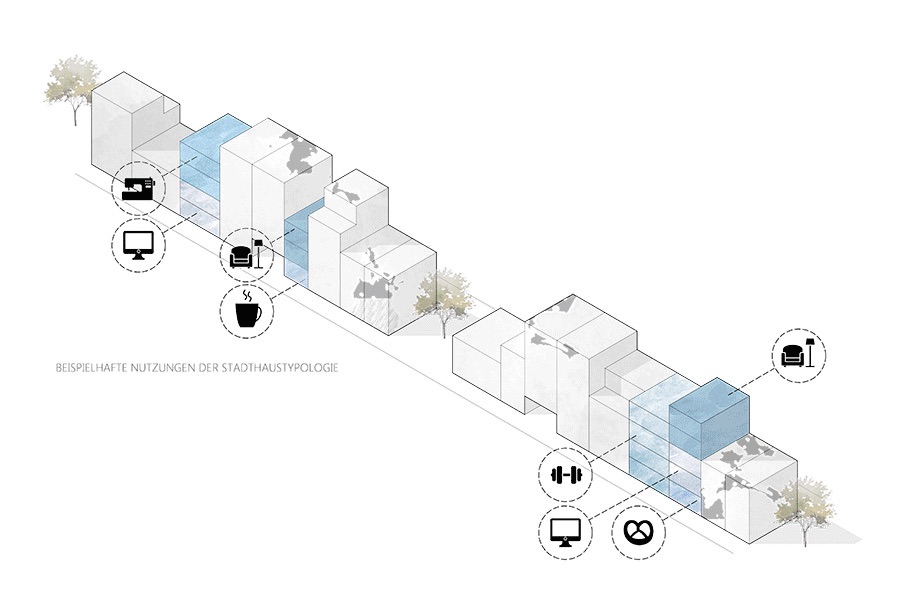

Zukunftsvisionen an der Schnittstelle von Landwirtschaft und Gewerbe, Produktion und Wohnen, Stadt und Land

In diesem Entwurfssemester machten wir uns auf die Suche nach neuen Paradigmen für produktive Quartiere, beschäftigten uns mit der Wechselwirkung von Landwirtschaft, Gewerbe und Wohnen, um innovative Lösungen für reale Herausforderungen zu entwickeln.

Die Stadtregion Stuttgart ist einerseits geprägt durch eng vernetzte Siedlungsflächen mit vielfältigen Produktionsstandorten und andererseits weitläufige Frei- und Erholungsräume mit gleichzeitig oft intensiver landwirtschaftlicher Nutzung. Um diese spezifische stadträumliche Struktur nachhaltig weiterzuentwickeln, muss auf Grund der Flächenkonkurrenzen und Wohnraummangel über neue Möglichkeiten der Kombination, Überlagerung, Verdichtung und Veränderung der unterschiedlichen Funktionen nachgedacht werden.

Das Rahmenthema für den Entwurf bildete die nutzungsgemischte Produktive Stadt, die sowohl in der neuen Leipzig Charta als auch der IBA 2027 – der Internationalen Bauausstellung StadtRegion Stuttgart – eine wichtige Rolle spielt. Noch fehlt es an mutigen Visionen und Vorbildern, die bestehende Konflikte lösen und widerstrebende Interessen versöhnen helfen.

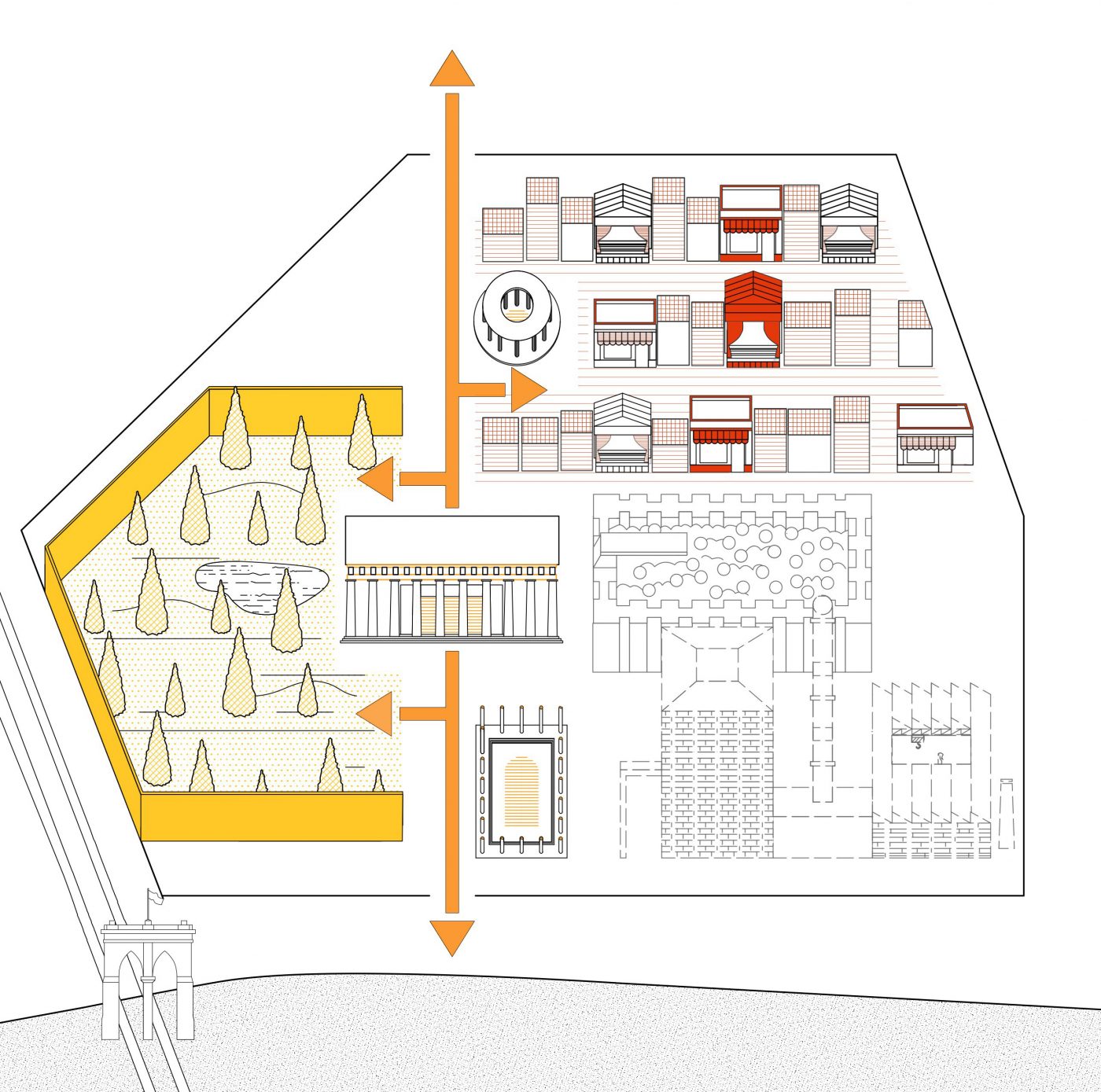

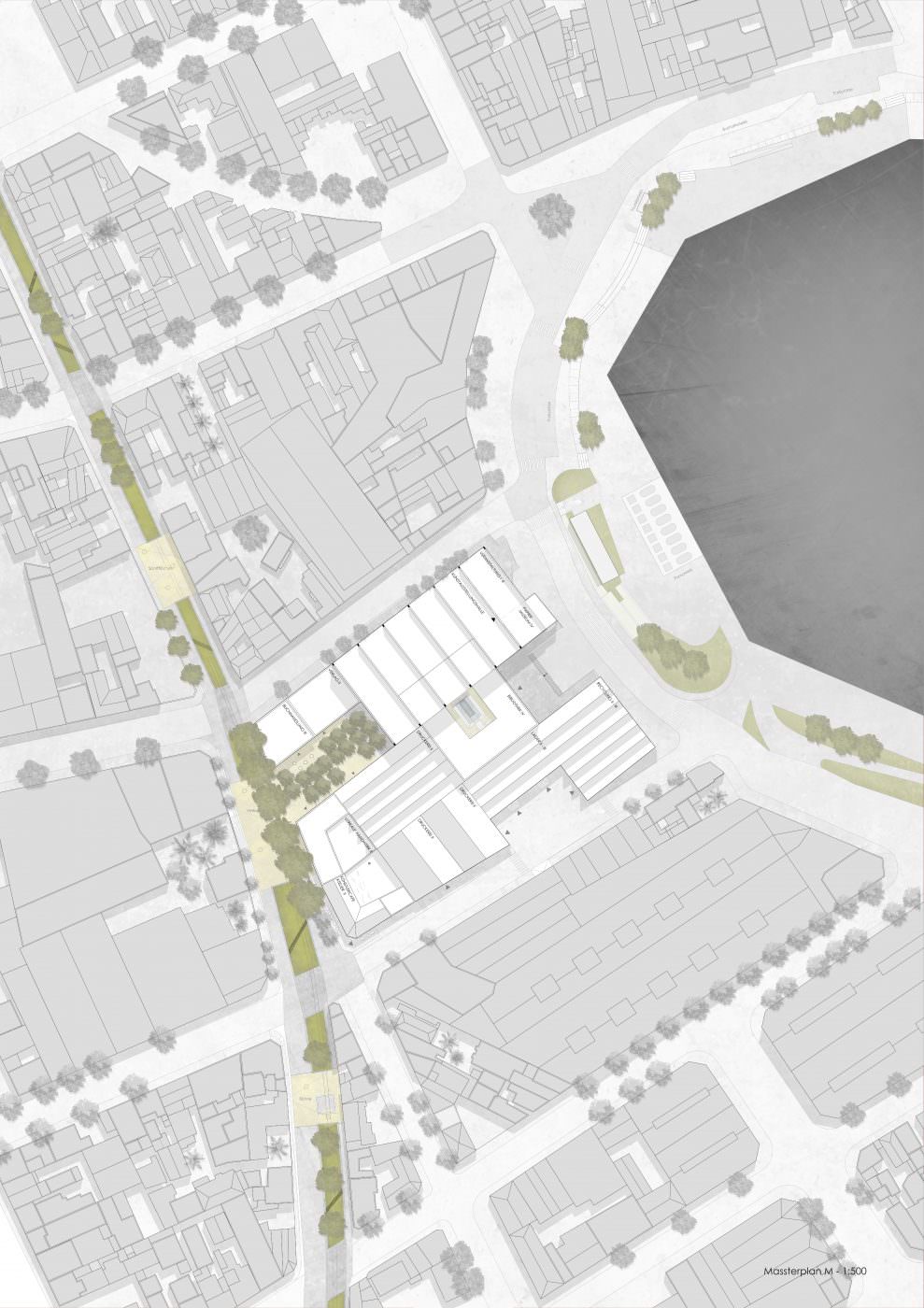

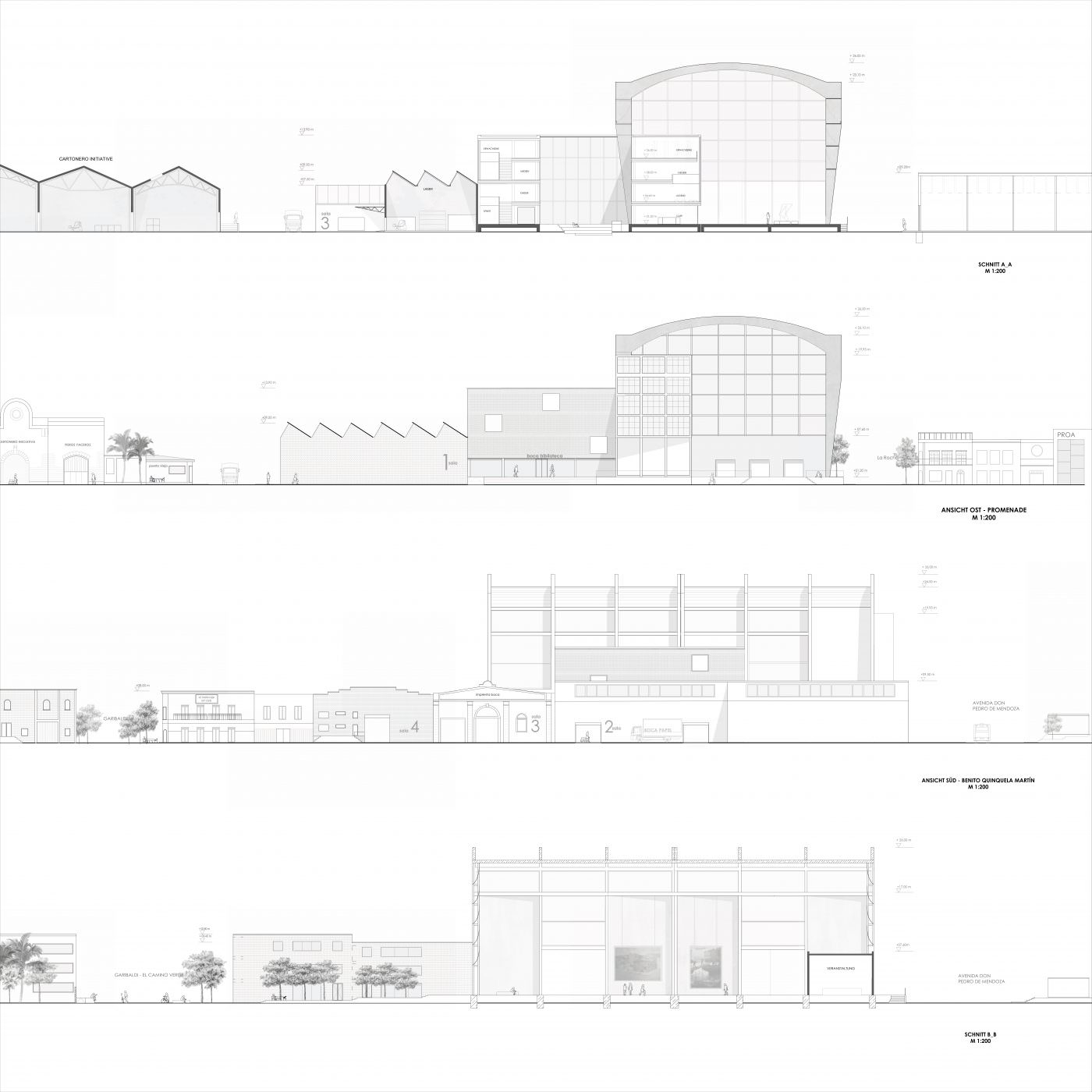

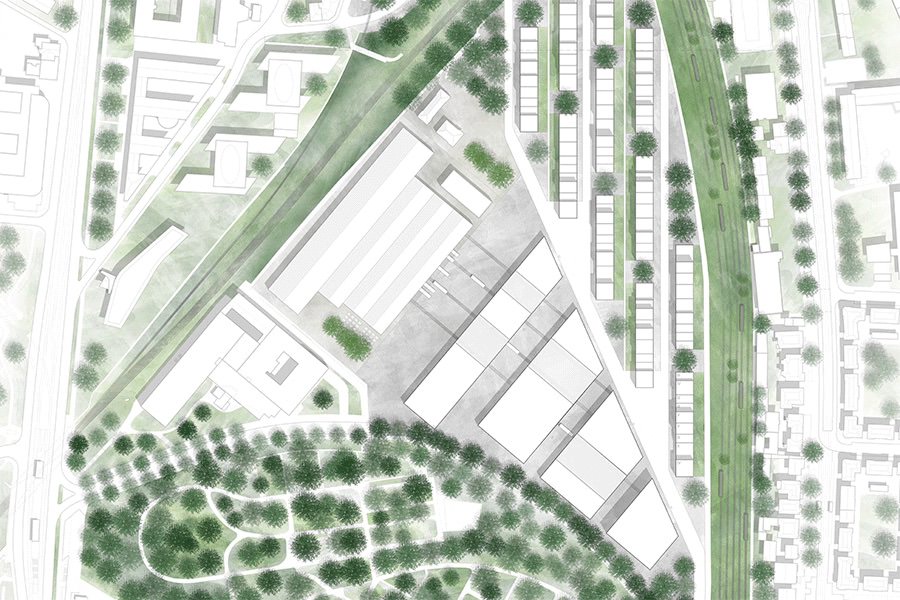

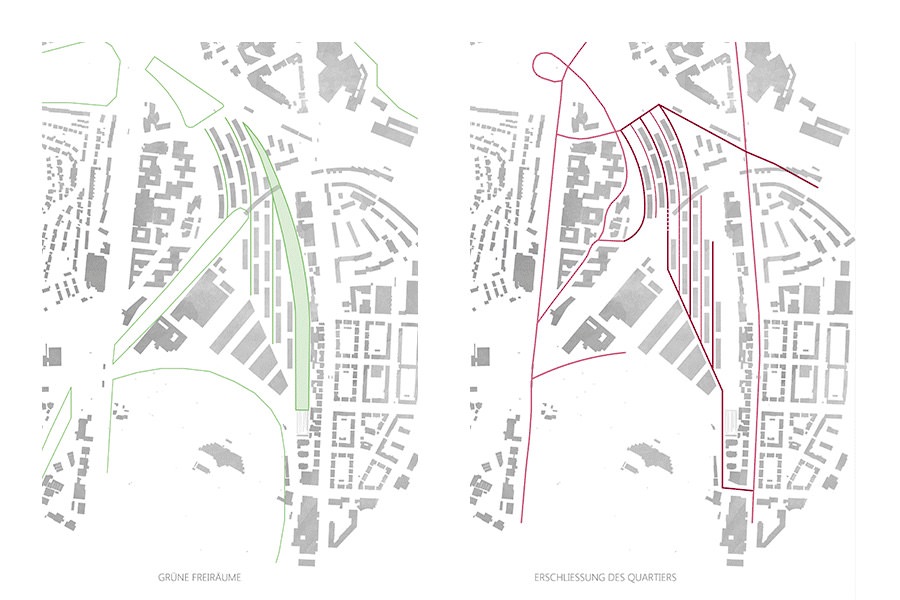

Der Entwurf wurde in Kooperation mit der Stadt Fellbach durchgeführt – diese entwickelt im Rahmen der IBA 2027 auf einem 110 Hektar großen Gebiet das Projekt „Agriculture meets Manufacturing“. Hier treffen an der Schnittstelle zu Stuttgart Wohnen, Landwirtschaft und Gewerbe räumlich direkt aufeinander und es besteht somit die Chance wichtige Fragen zu thematisieren: Welche Rolle wird die stadtnahe Versorgung in Zukunft spielen? Wie können wir gleichermaßen lebenswerte und produktive Quartiere schaffen? Kann eine neue, urbane Form der Landwirtschaft das Grüne in das Grau der Gewerbegebiete bringen? Und welchen konkreten Mehrwert hat dies für die Stadt Fellbach, die gesamte Region Stuttgart und darüber hinaus?

Luftbild Entwurfsgebiet: © Stadt Fellbach

Gäste digitale Diskussionsrunde:

Frank Gwildis: Amt für Stadtplanung und Wohnen, Stuttgart

Gerhard Hauber: Ramboll, Studio Dreiseitl

Mark Zahran: Yasai, Zürich

Prof. Dr. Andreas Ulbrich: Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur, Hochschule Osnabrück

Gastkritik:

Prof. Sonja Nagel, IRGE, Universität Stuttgart

Prof. Ulrike Böhm, SI, Freiraumgestaltung, Universität Stuttgart

Ulrich Dilger, Abteilungsleiter Stadtentwicklung, Stadt Fellbach

Entwurfsgebiet

Impressionen aus dem Studio

Arbeiten der Studierenden

Claire Oswald

Acker der Zukunft

Im Fellbacher Westen stoßen Stuttgart und Fellbach aufeinander. Dabei wird die Grünzäsur immer weiter zurückgedrängt und ergibt sich dem Wachstumsdruck der

Gewerbegebiete und dem Flächendrang der Landwirtschaft, die ohnehin durch wachsende

hat. Flurgrenzen haben sich über die Generationen entwickelt oder wurden nach Nutzung

willkürlich gezogen. Sie sind nicht direkt sichtbar, äußern sich jedoch durch räumlich ausgeprägte Grenzstrukturen. Besonders deutlich ist dieser Unterschied zwischen den Flurstücken der landwirtschaftlich genutzten Flächen und denen der Gewerbeflächen. Durch die Analyse der Grenzen ist das Bewusstsein für dreidemensionale Grenzräume gewachsen. Sie zeigen ein Raumpotential auf, das wenig Beachtung in der heutigen Gesellschaft findet. Mit dem Entwurf ACKER DER ZUKUNFT soll ein visionäres Zukunftsbild aufgezeigt werden, wie die aggressive Grenzausbildung durch eine Symbiose mit der urbanen Landwirtschaft neu entworfen wird.

Das Quartier soll Impulsgeber und Pilotprojekt für eine neue Sichtweise der Stadtlandschaft sein. Durch die Symbiose mit dem III. Akteur, die Landwirtschaft der Zukunft, soll der Bestand aktiviert und belebt werden. Die Unternehmen vor Ort werden durch ein neues grünes Netzwerk miteinander verbunden und erfahren eine Bereicherung durch die Interaktion im Grenzraum sowie neuen Freiraum. Die gewachsene Struktur gliedert sich in unterschiedliche Nutzungsbereiche, die durch den Weg der Landwirtschaft entstanden sind. Die konkreten Nutzungen unterteilen sich in:

– experimentelle Anbauflächen auf Dächern, kleinen Räumen und hohen Elementen

– Transportwege auf Stegen

– Logistikzentrum in einem brachliegenden Bestandsgebäude mit Lagerhalle, Verwaltung und Vertrieb

– Dachcafé mit Mittagstisch für die Mitarbeiter der ansässigen Unternehmen

– Informationszentrum mit Lehrgarten für die Öffentlichkeit

Durch dieses Projekt soll auch das Bewusstsein für den Anbau regionaler Lebensmittel angeregt werden und mit welcher Mühe wie sie angebaut werden.

Christian Nopitsch

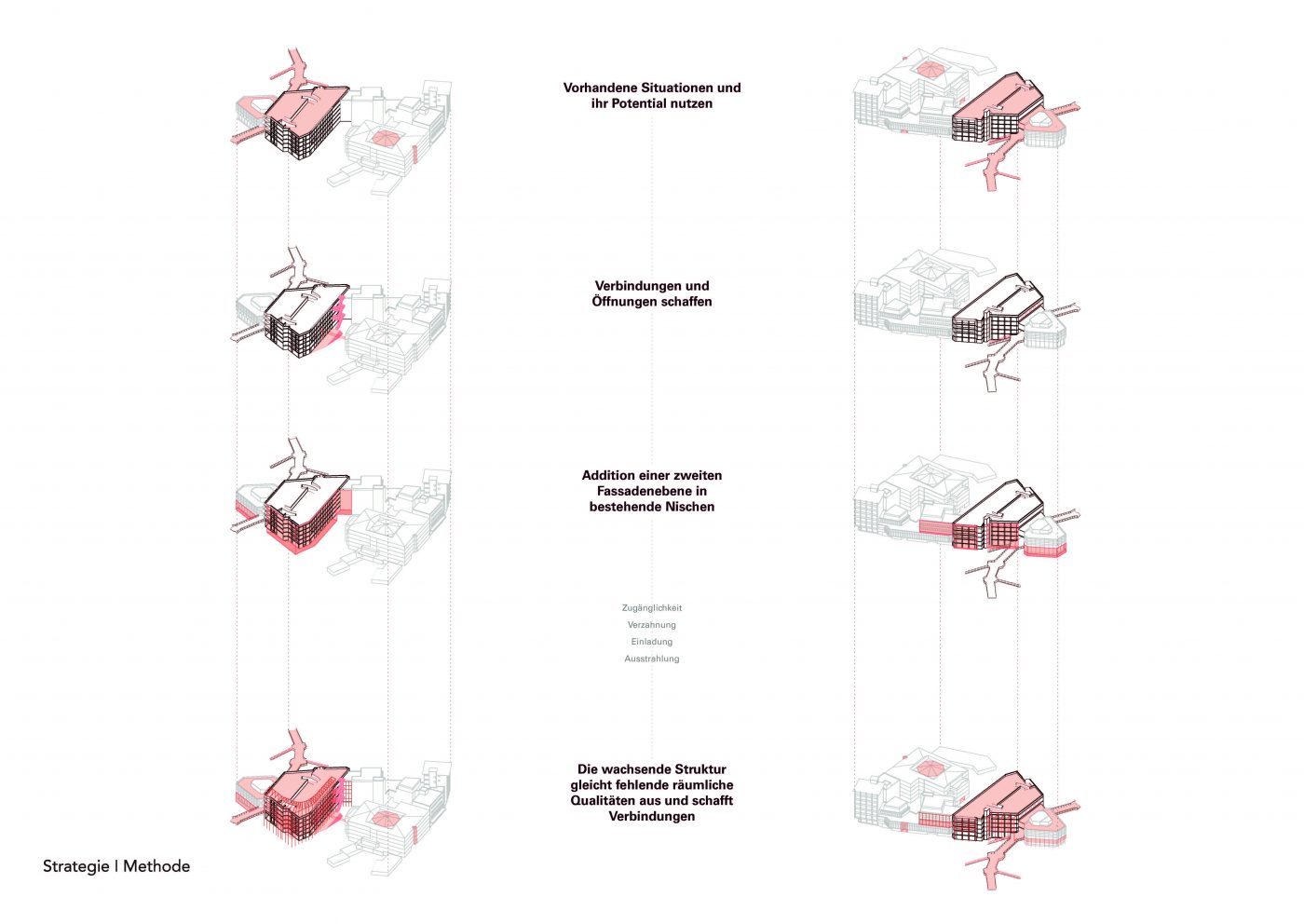

Grenzräume – gemeinsam handeln!

Im Fellbacher Gewerbegebiet kommt es zu einem Konflikt zwischen den Wachstumsdruck des Gewerbes und der Zurückdrängung der Landwirtschaft. Eine Lösung dieses Konfliktes ist das Erkennen von Flächenpotentialen im Bestand, um den Flächendruck von einer weiteren Expansion des Gewerbegebietes zu nehmen. Zum Schaffen von Raum rückten Grenzen in den Fokus der Forschung. Sie weisen große ungenutzte Raumpotentiale auf. Der zentral im Gewerbegebiet gelegene Block ist sehr von den verschiedensten Grenzen geprägt. Die Fläche besteht aus vielen Flurstücken von unterschiedlichen Eigentümern. Der Block ist geprägt von großen Parkierungsflächen, einer offenen Bebauung mit einfachen Gewerbebauten unterschiedlicher Größen und einer geringen Bebauungsdichte.

An den Grenzen brechen sich die Interessen der Grenzparteien. Sie müssen an solchen Standorten die vielfältigsten Aufgaben erfüllen. Warum also nicht die Grenzen als Raum sehen und nutzbar machen? Der entstehende Raum trägt dem Wachstum des Gewerbestandortes Rechnung. Die Grenze bleibt keine lineare Abtrennung zweier Parteien, sondern wird gedacht als ein nutzbarer Raum, der einen wertvollen Beitrag zur Bereitstellung von neuen Flächenpotentialen an wachsenden Gewerbestandorten liefert.

Dafür werden drei Typologien an Grenzräumen erkannt, die repetitiv in Gewerbegebieten auftreten. Dadurch können typologische Antworten gefunden werden, die auch in anderen Kontexten anwendbar sind. Diese drei Typologien sind der Zwischenraum, der Hinterraum und der Nebenraum.

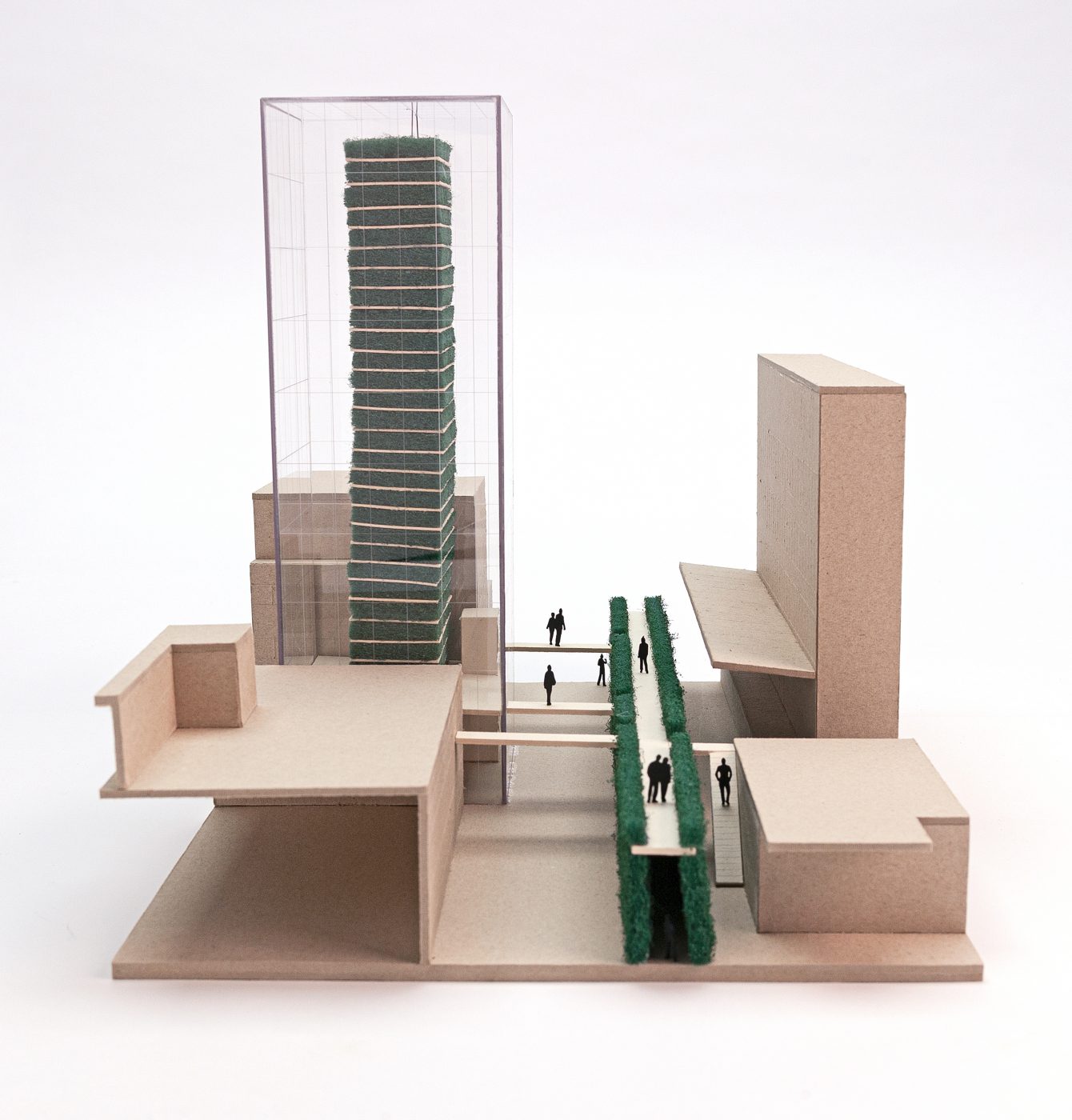

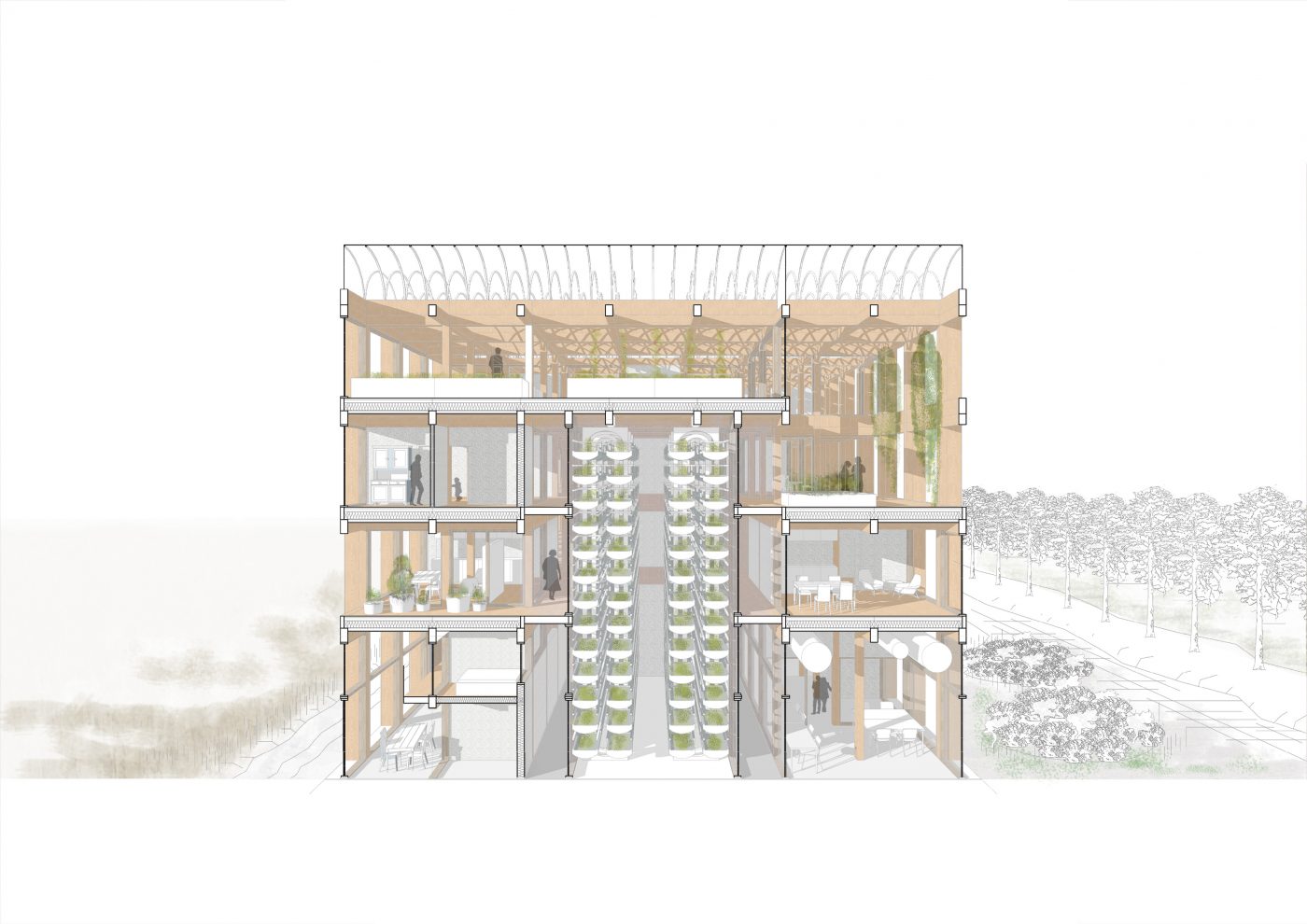

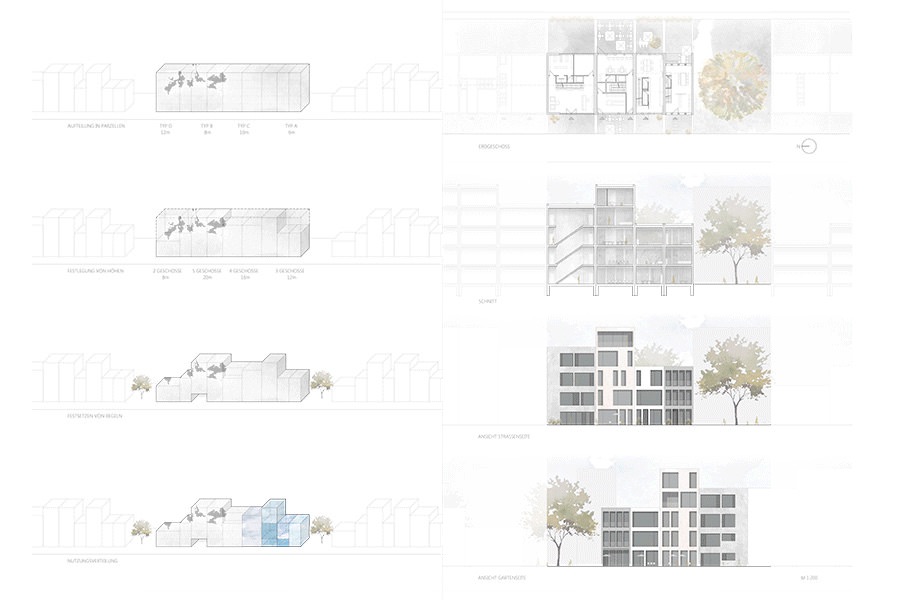

Clara Pflug und Jona Schulte

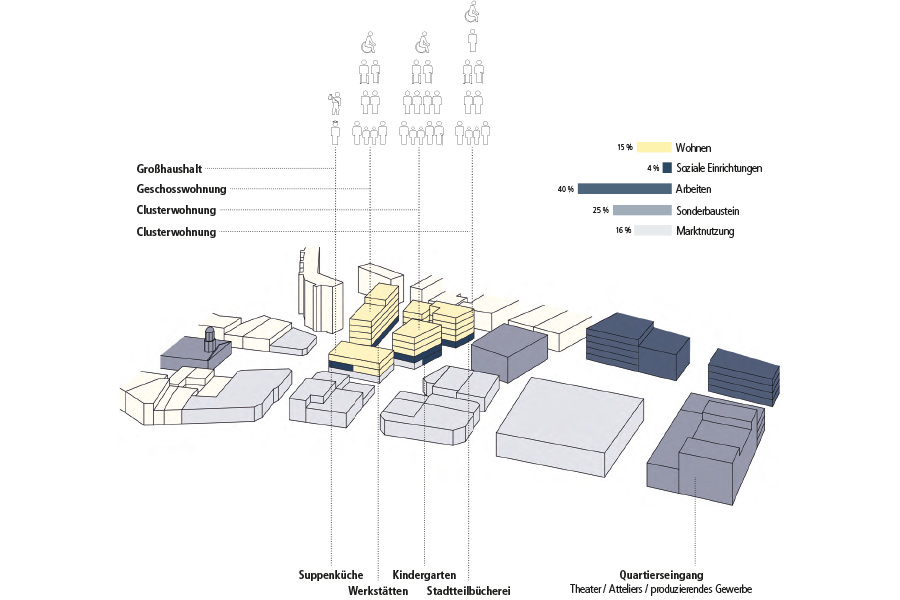

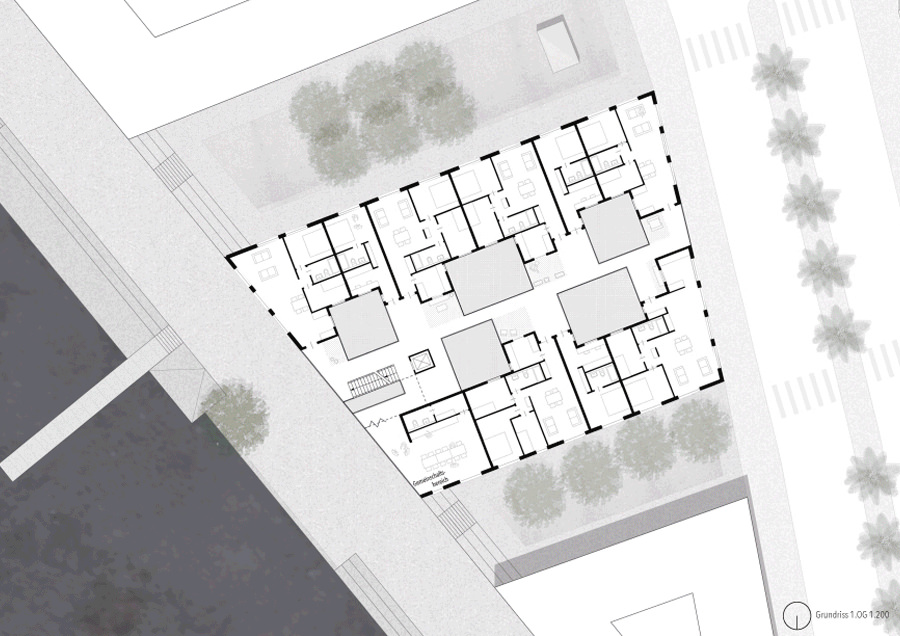

Landwirtschaftliche Stadt – Städtische Landwirtschaft

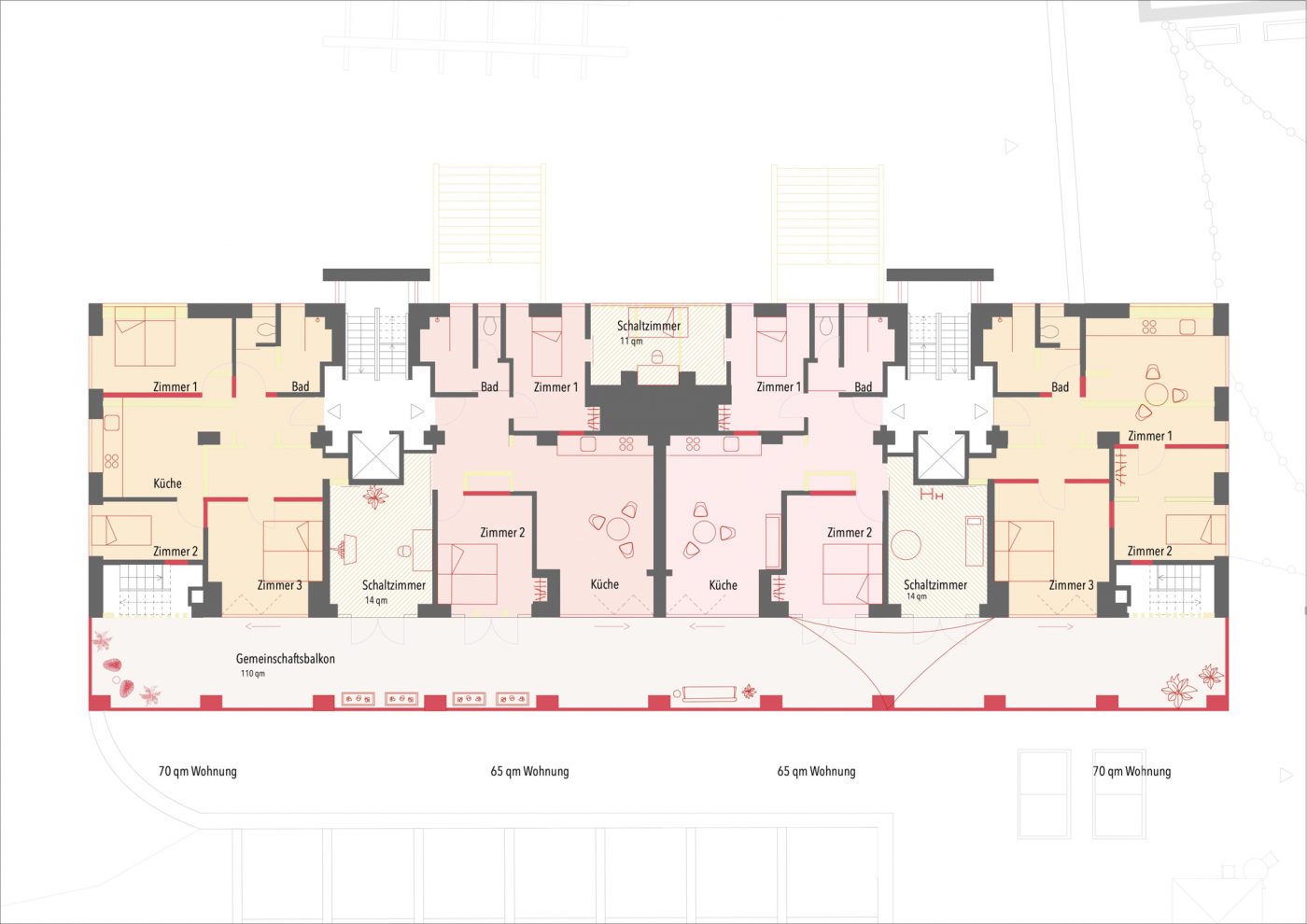

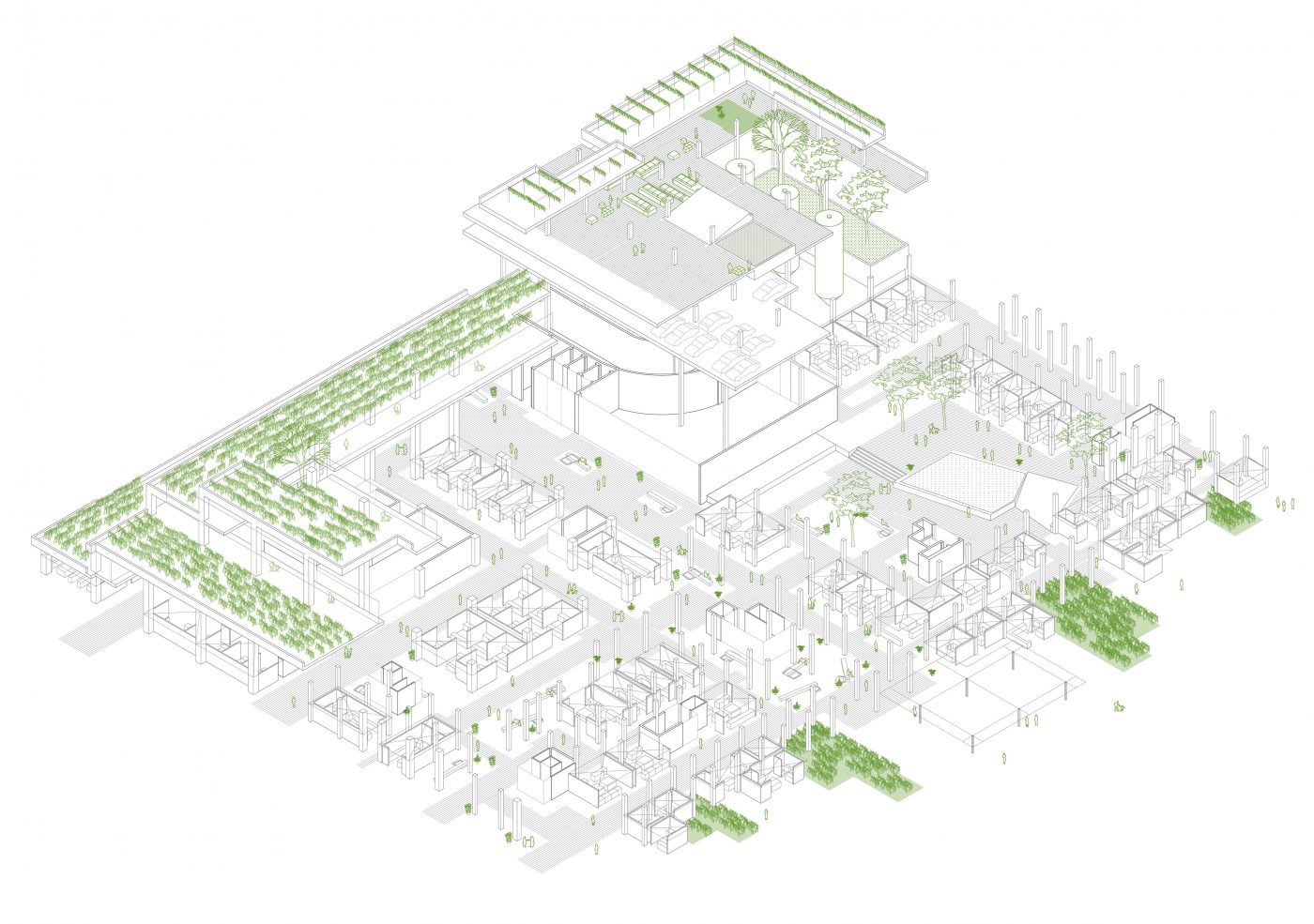

Die Vision eines Miteinanders von landwirtschaftlicher Produktion und alltäglichem Leben in einem Baukörper wurde in diesem Entwurf auf dem Iba-Gelände Fellbach getestet. Raumsparend und trotzdem platzschaffend soll der Baukörper dem Flächendruck im Wohnungsmarkt, in der Landwirtschaft und auf der Grünzäsur einen Lösungsansatz entgegenkommen. Auf den 1900m2 sollen ca. 80 Bewohner untergebracht werden und

ein landwirtschaftlicher Ertrag, dem eines 1900m2 großen Feldes entsprechend, geerntet werden können. Das Gebäude hat 4 Geschosse.

Die Nutzungen im Gebäude sind heterogen angeordnet. Zu den Bewohnern und landwirtschaftlichen Flächen gesellen sich Flächen für soziale Angebote, wie ein Vereinsheim und ein Veranstaltungsraum. Hierdurch werden Kommunikationsräume für die

verschiedenen Akteure geschaffen. Eine gemeinsame Erschließung im Gebäude fördert dies zusätzlich. Das Angebot an Wohnungen ist ebenso divers und reicht von großen Maisonettewohnungen, über kleinen Einheiten in Clusterzusammenschlüssen und barrierefreien 2-Zimmer Wohnungen.

Der landwirtschaftliche Anbau ist im ganzen Baukörper präsent. Ob in Hochbeeten oder in einem angeschlossenen Vertical Farming, für Besucher und Bewohner ist er immer sichtbar. Die Flächen sorgen für eine Begrünung und Auflockerung im Gebäude. Die Freiflächen um das Gebäude sind unterschiedlich bepflanzt, um hier verschiedene Anbaumethoden testen zu können. Dieses Flächen richtet sich nicht nur an die Landwirte, sondern können auch teilweise von Bewohnern genutzt werden.

Lehrteam

Prof. Dr. Martina Baum

Harry Leuter

Ksenija Zujeva

Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen

Prof. Dr. Martina Baum,

Moloch Stadt, Idylle Land?

Entwürfe

Entwurfsbasiertes Forschungsstudio

Moloch Stadt, Idylle Land? — Versuch einer Interpretation

Was ist Stadt? Was ist Land? Gibt es diese Polarität heute noch? Oder wird sie in Zukunft sogar wieder verstärkt? In einem entwurfsbasierten Forschungsstudio widmen wir uns als kleine Studiogemeinschaft diesen Fragen.

Die aktuelle globale Pandemie macht besonders deutlich, dass trotz der Renaissance der Städte der letzten Jahre, der ländliche Raum wieder verstärkt zum Sehnsuchtsort geworden ist. Die Ursprünglichkeit, Ruhe, Abgeschiedenheit, Ortsverbundenheit und das gesunde Leben auf dem Land werden der potenziell gefährlichen, lauten, verdreckten und dichten Stadt gegenübergestellt.

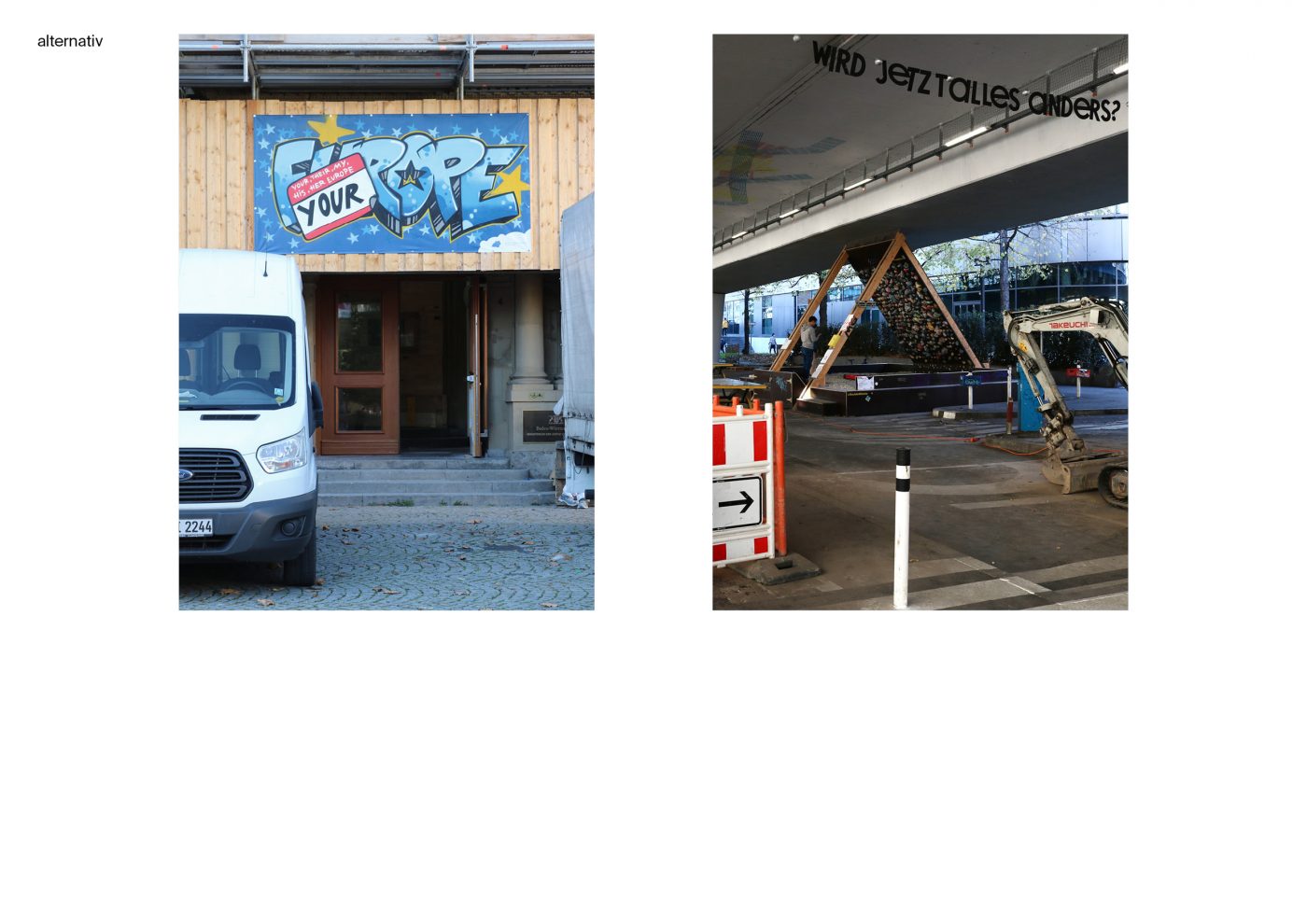

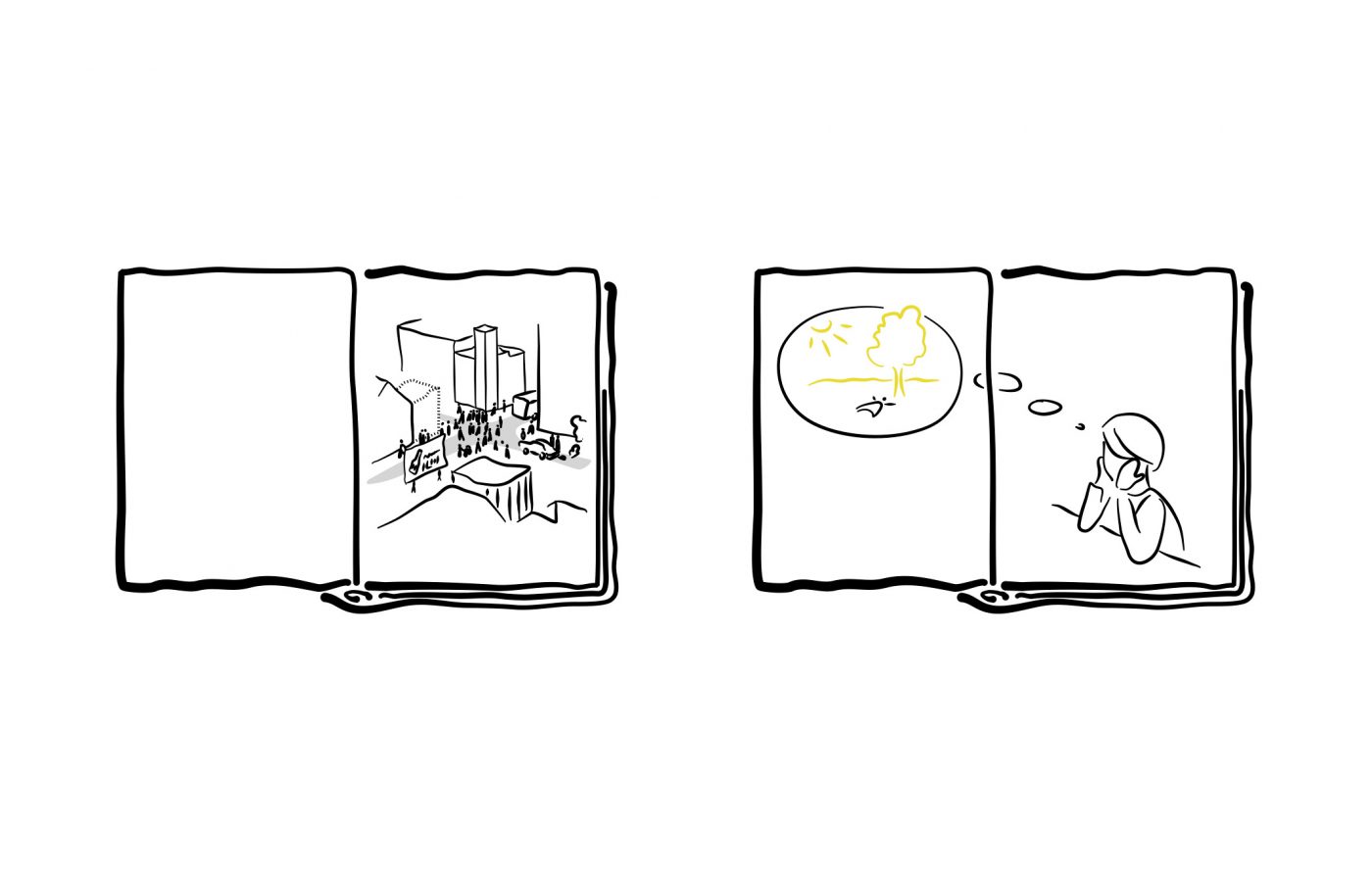

Im Forschungsstudio hinterfragen wir diese Zuschreibungen und Narrative und verarbeiten die Erkenntnisse in konzeptionell künstlerischen Entwürfen zu Stadt und Land.

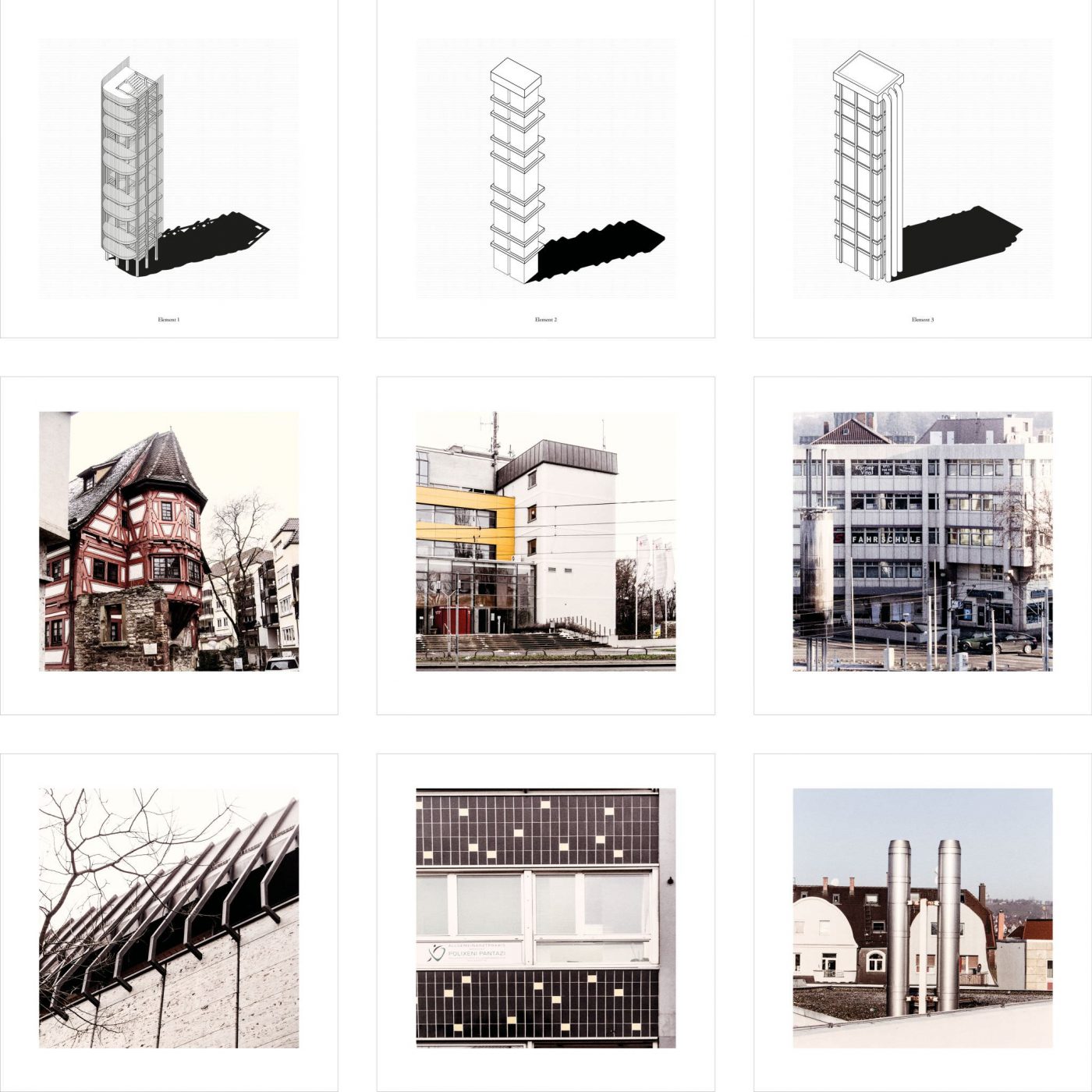

Mit Mitteln der Fotografie konstruieren wir in einem ersten Schritt durch idealisierte Bilder den klaren Gegensatz von Stadt und Land. Anschließend de-konstruieren wir diese Bilder und hinterfragen, was hinter diesen Bildwelten steht und welche komplexen, oft widersprüchlichen Zusammenhänge die Realität kennzeichnen. In einem letzten Schritt rekonstruieren wir die vielfältigen Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen Stadt und Land – sie werden neu entworfen und in die Zukunft gedacht.

Hierzu begeben wir uns in intensiven physischen Austausch mit unserer unmittelbaren Umgebung. Von der Stuttgarter Innenstadt führen unsere Expeditionen hinaus auf das Land, in die Gemeinden des Rems-Murr-Kreises. Im Spannungsfeld zwischen den vermeintlichen Gegensätzen urban-rural, findet unsere Feldforschung statt.

Foto: Ciro Miguel, www.ciromiguel.com

Impressionen aus dem digital-analogen Studio

Gäste: Erieta Attali, Dr. Sue Barr, Ciro Miguel

Arbeiten der Studierenden

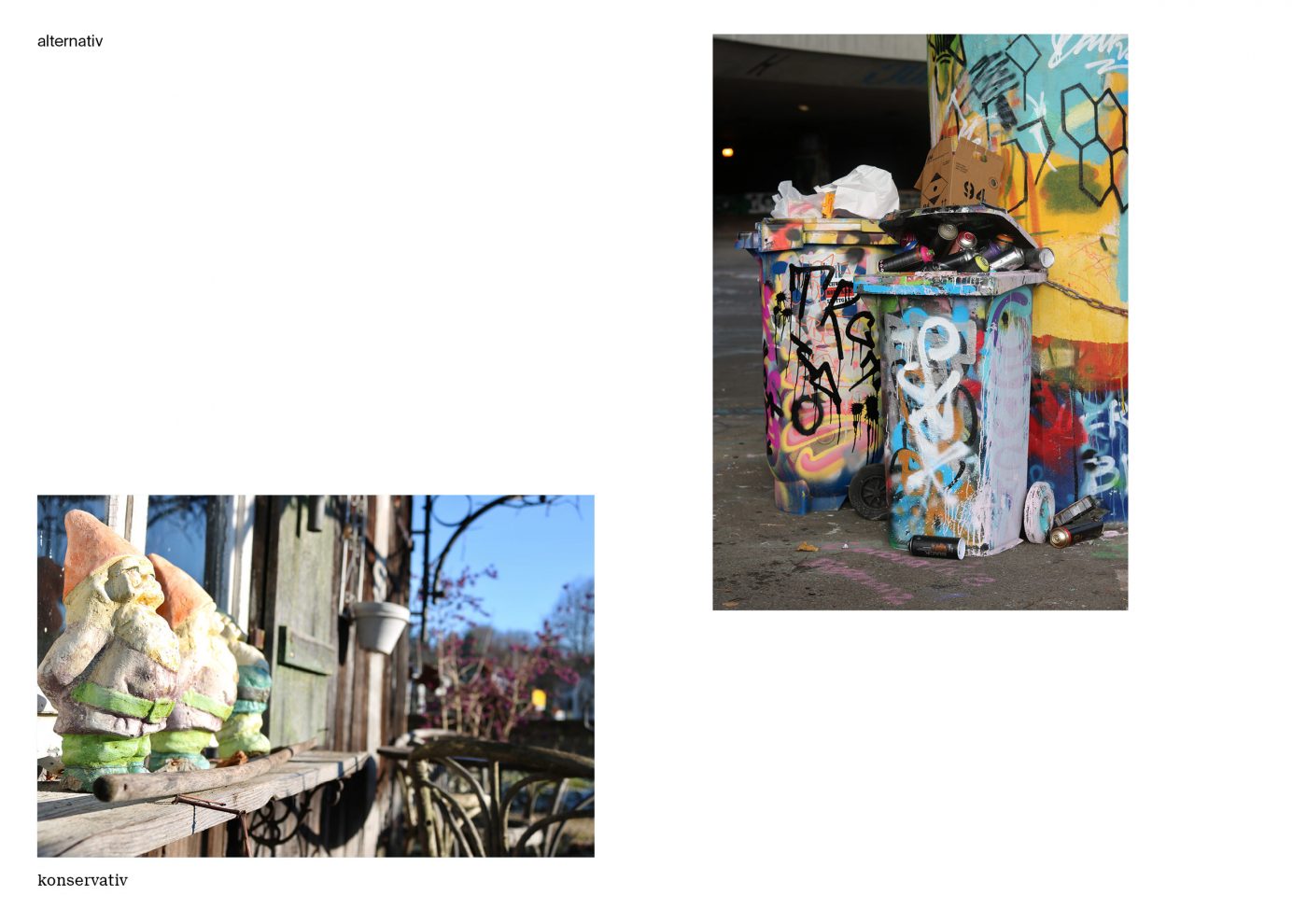

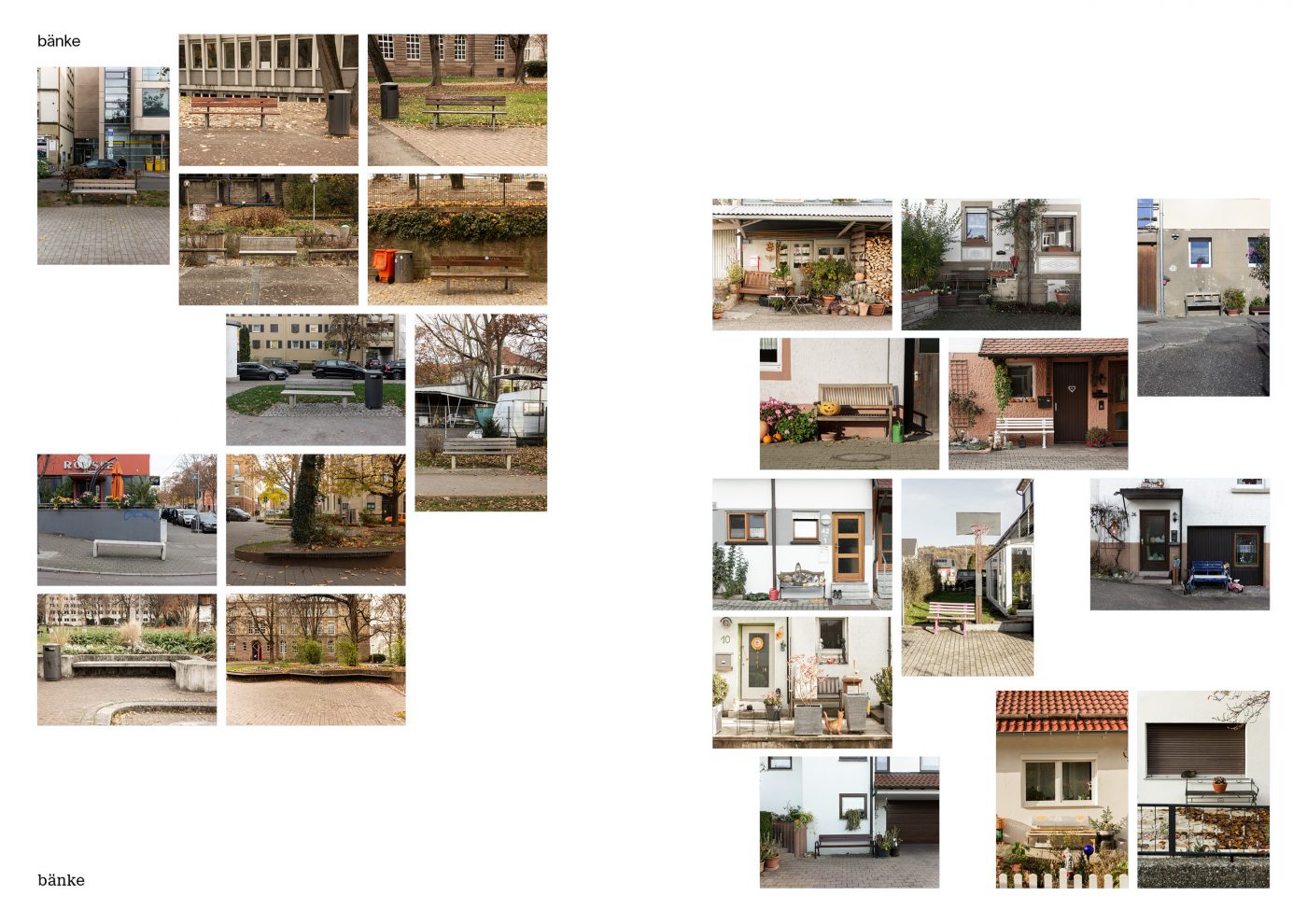

Phase 1: Klischee

Phase 2: Realität

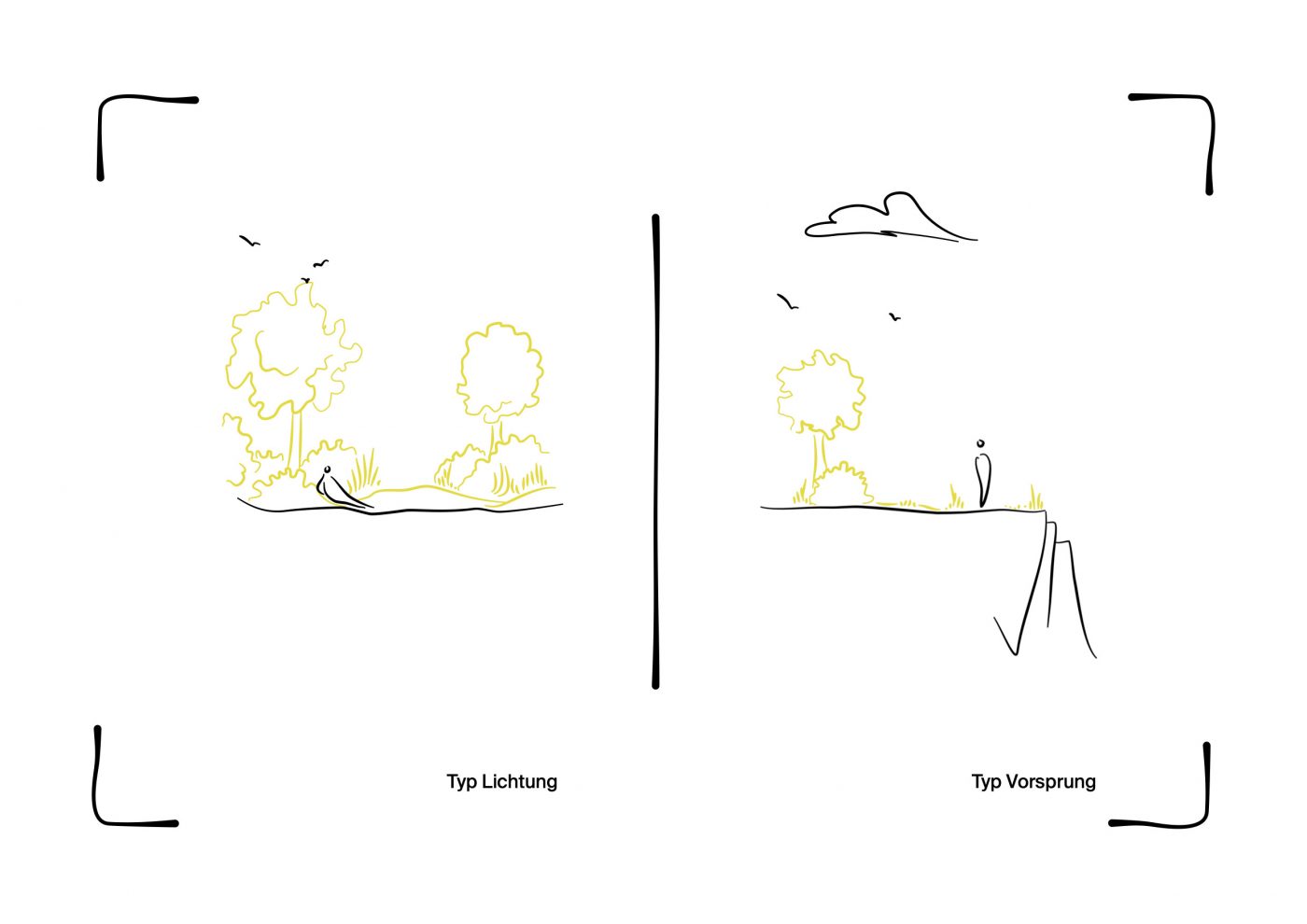

Phase 3: Vision

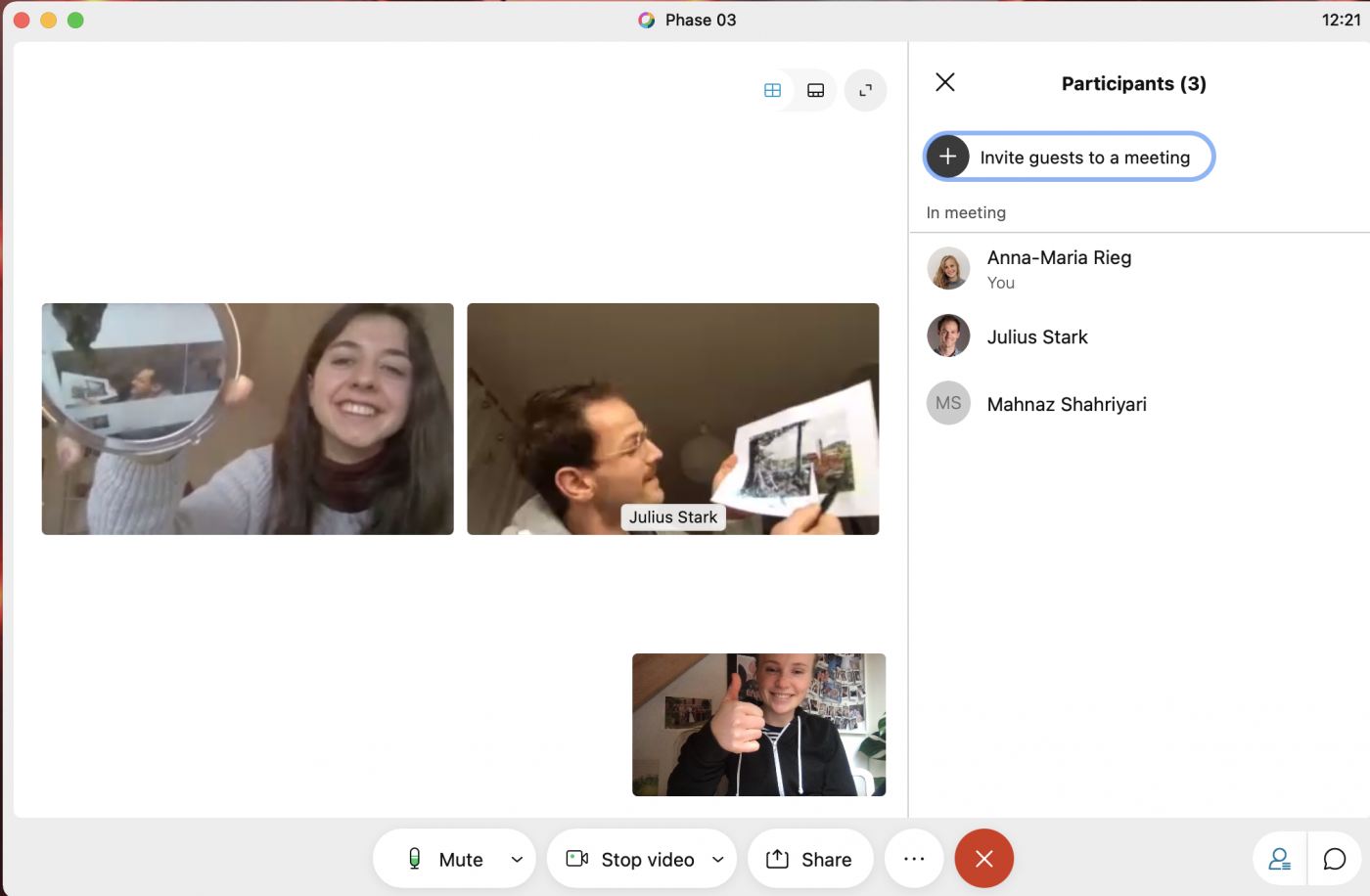

Anna-Maria Rieg, Mahnaz Shahriyari, Julius Stark

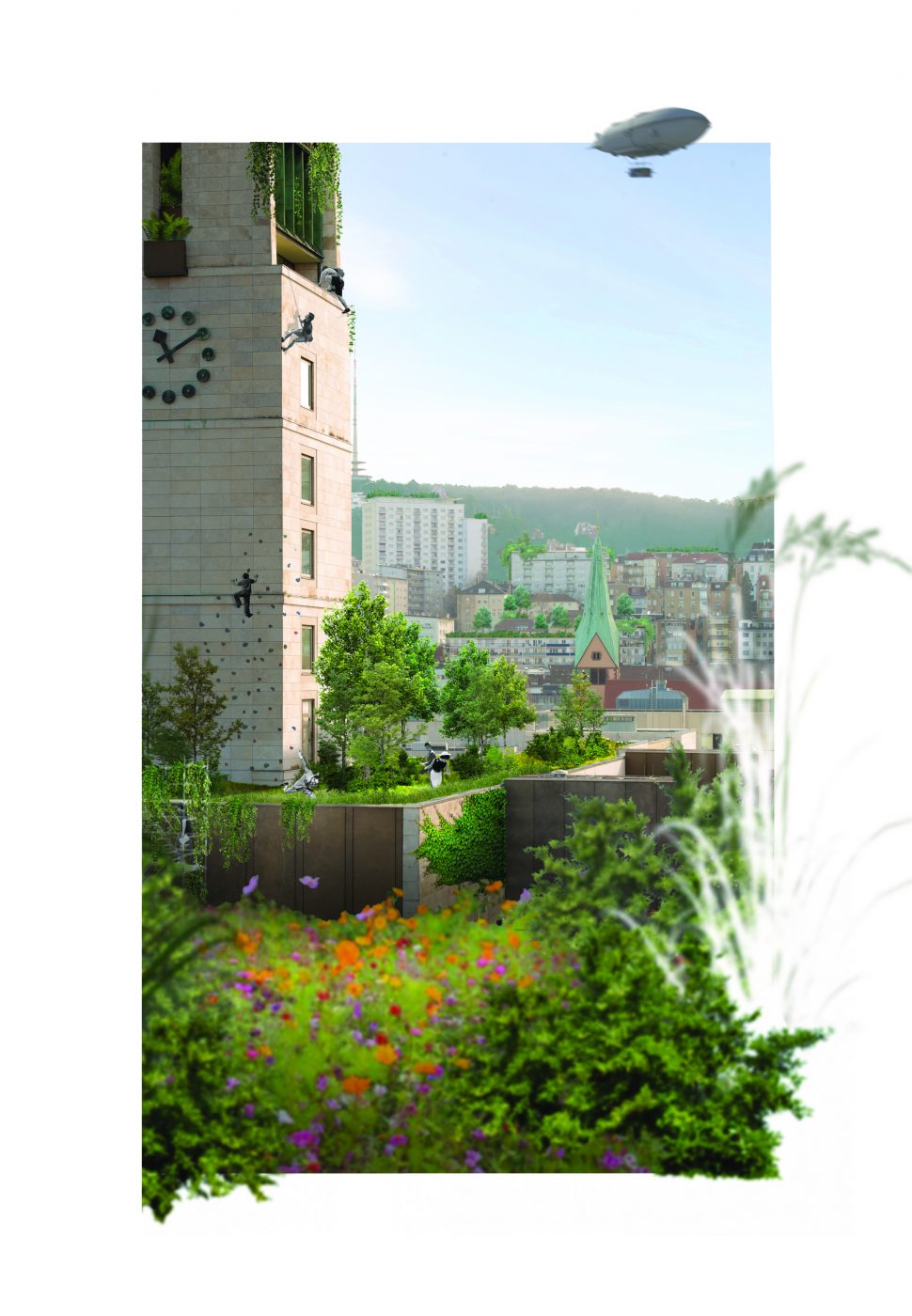

Haushoch Grün.

Die neuen Ausgleichsräume in der Stadt kontrastieren die bunte, laute, reizüberflutete Stadt voller Möglichkeiten und Alternativen. Diese Grünräume bringen vor allem eine Qualität des ländlichen Lebens mit sich: die Einfachheit.

Hier muss man nichts entscheiden, muss nichts sehen, keinen anderen Personen ausweichen oder irgendwelchem Verlangen widerstehen. Hier kann man einfach nur sein. In seiner eigenen Natürlichkeit und in der Natürlichkeit seiner Umgebung.

Die Verortung auf den Dächern bringt Abstand zur Erdgeschosszone und eine direkte Loslösung vom Trubel. Hinzu kommt der automatische Perspektivenwechsel, der unmittelbar mit einer Erweiterung des Sichtfelds verbunden ist. Dennoch befinden sich diese Orte unmittelbar in der dichten Stadtstruktur. Die neuen Flächen sorgen somit nicht für einen Verlust an urbaner Dichte, sondern erhalten städtische Qualitäten.

Schließlich ist ein weiteres Argument die flächendeckende Verbreitung von Flachdächern, gerade im innerstädtischen Kerngebiet, und somit die Verfügbarkeit des notwendigen Raumes.

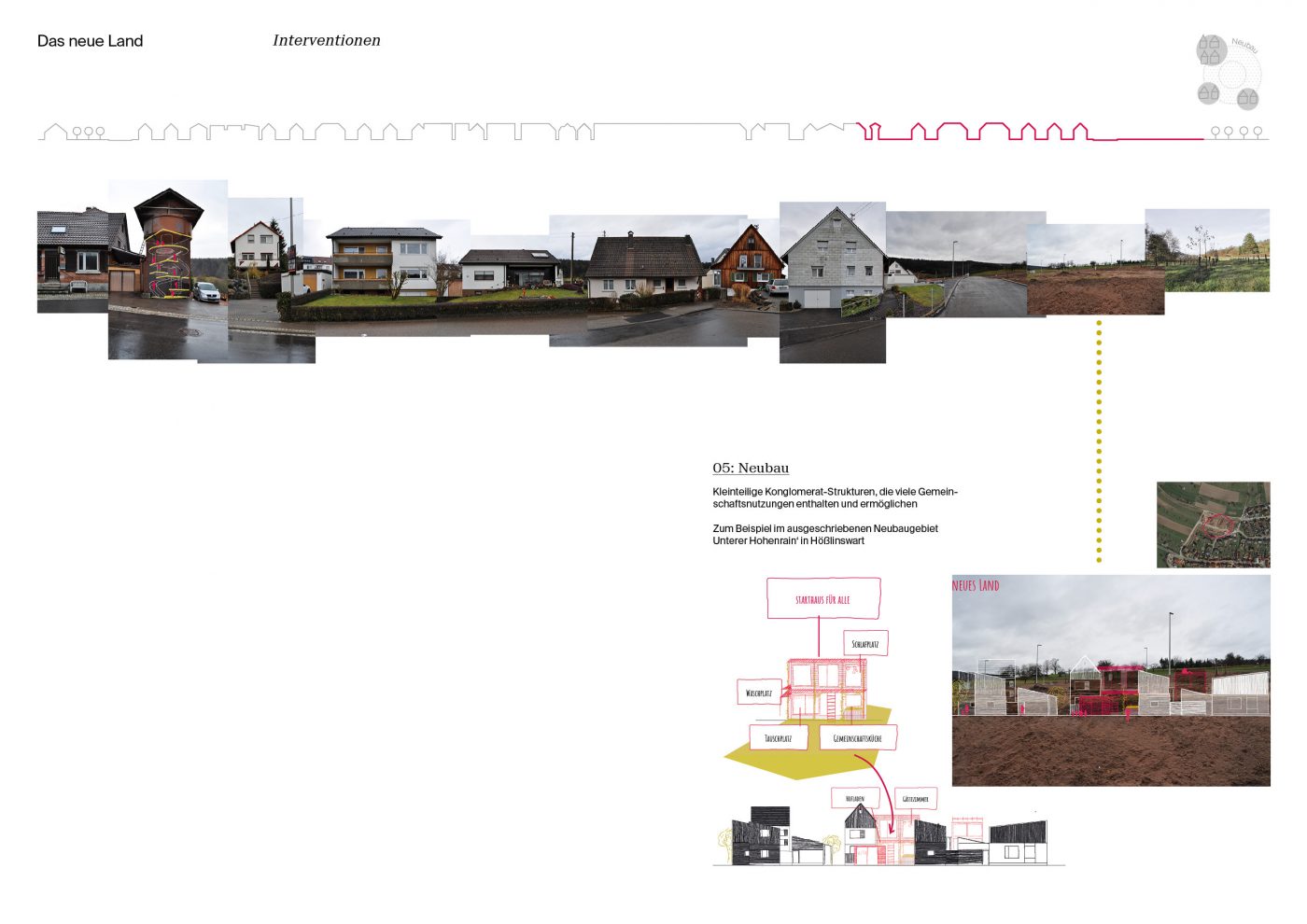

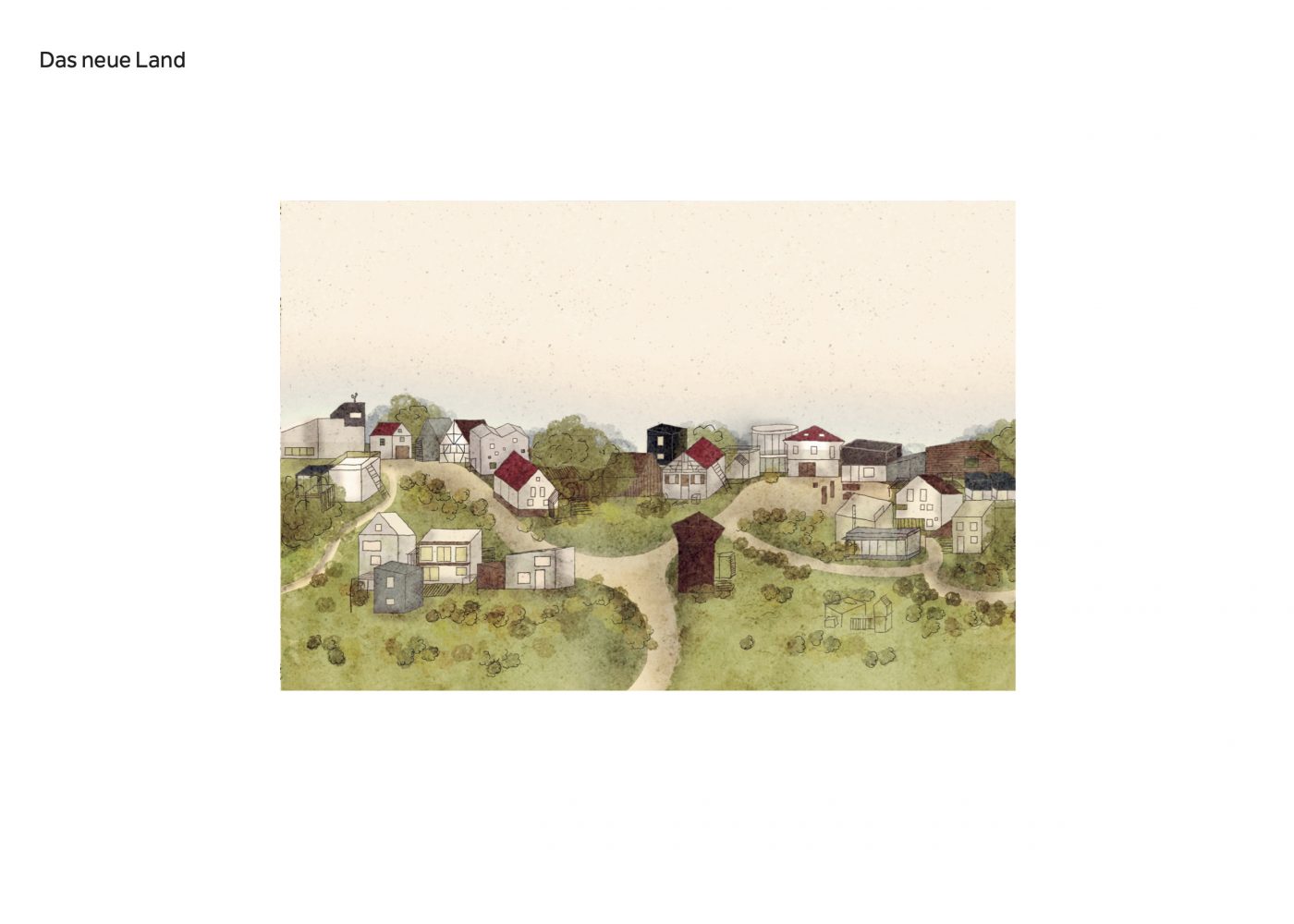

Das neue Land. Jana Dörr, Vivienne Mayer

Was macht das dörfliche Leben aus?

Menschen schätzen am Landleben vor allem die Nähe zur Natur, das Gefühl von Gemeinschaft und das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Doch was ist davon noch übrig? Was in der heutigen Zeit von Bedeutung? Wie viel Gemeinschaft verträgt unsere hoch individualisierte Gesellschaft überhaupt? Und wie viel braucht sie? Der folgende Entwurf untersucht die Potentiale des ländlichen Raums an Hand konkreter Interventionen in Hößlinswart, einem Ortsteil der Gemeinde Berglen, Baden-Würrtemberg mit 759 Einwohnern.

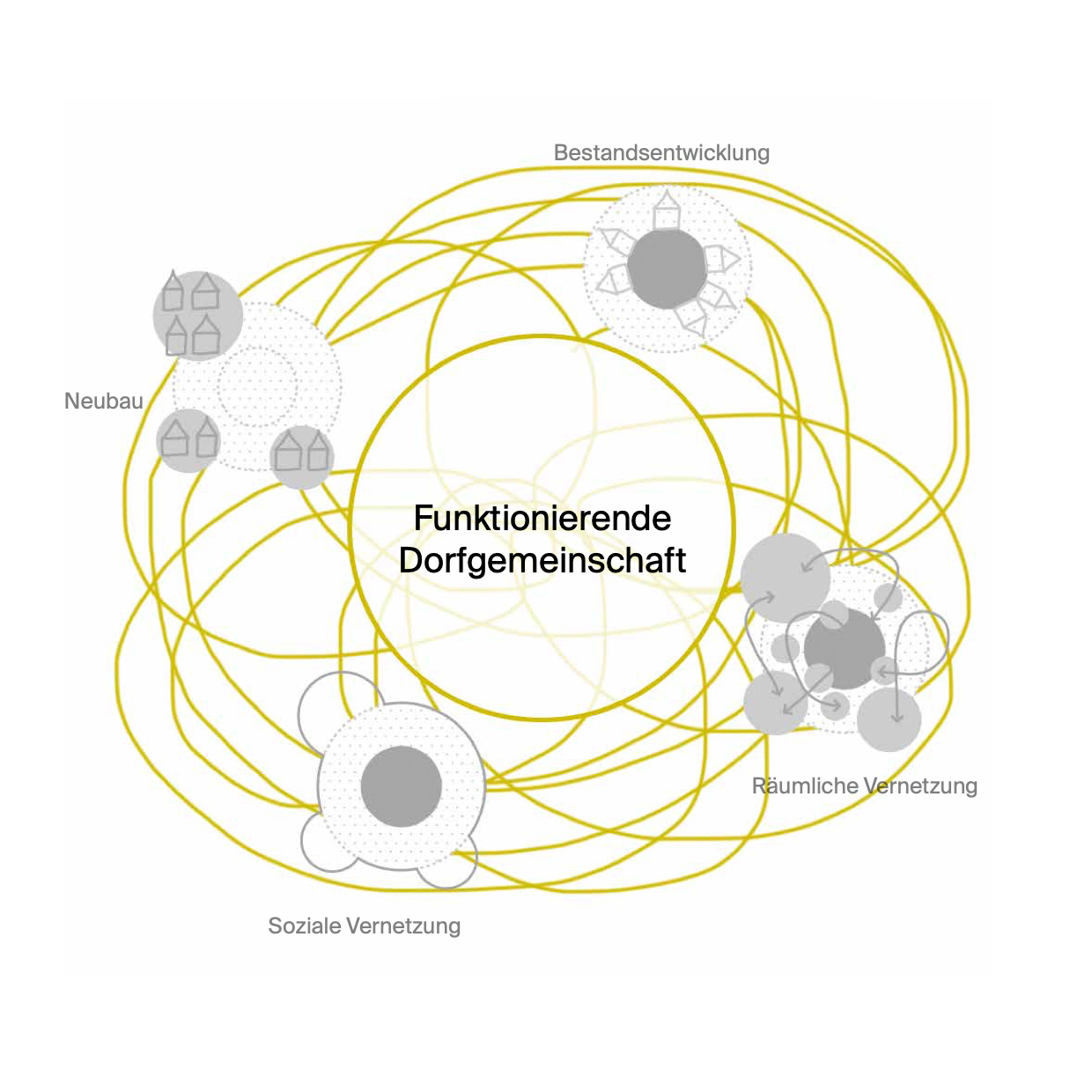

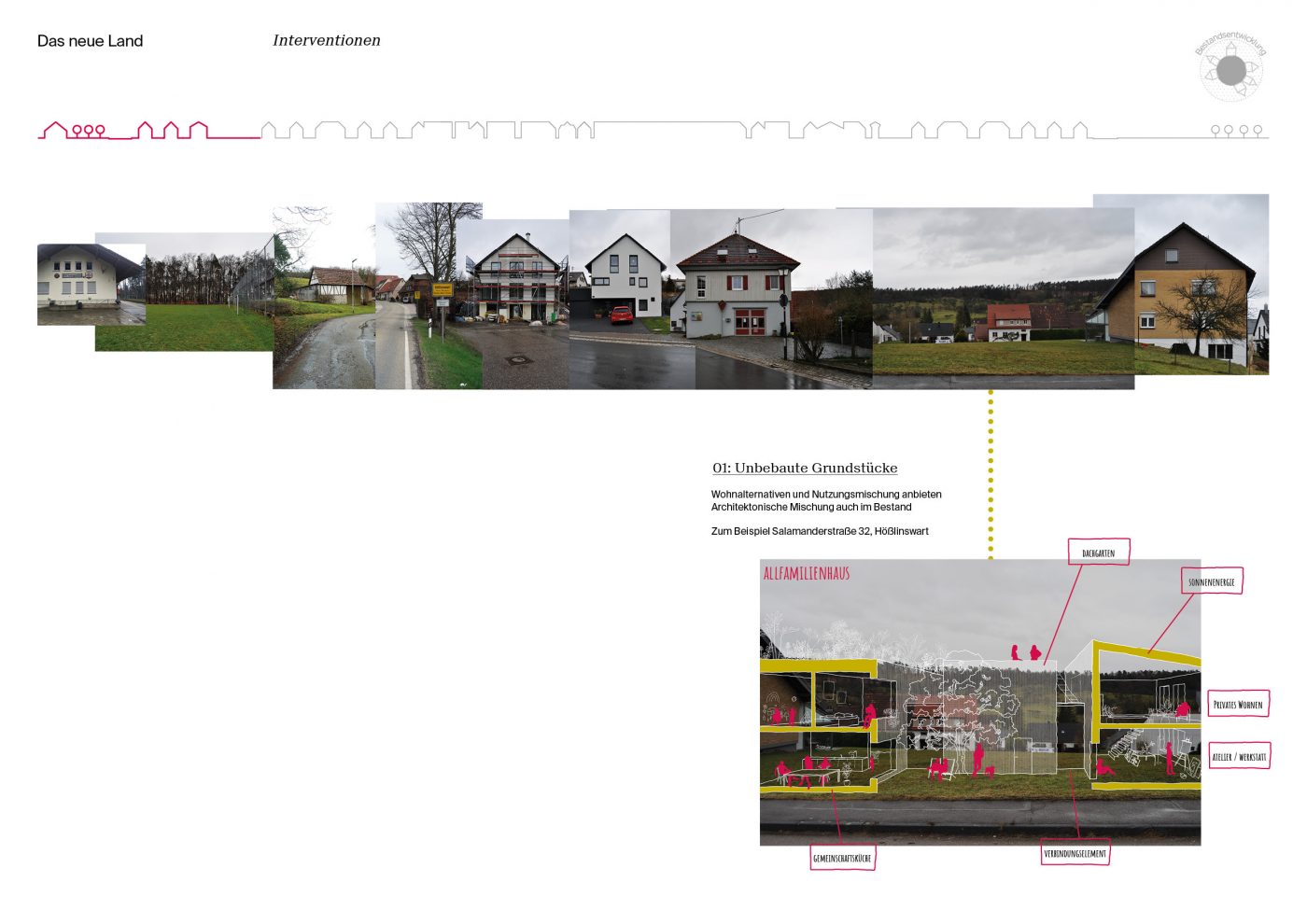

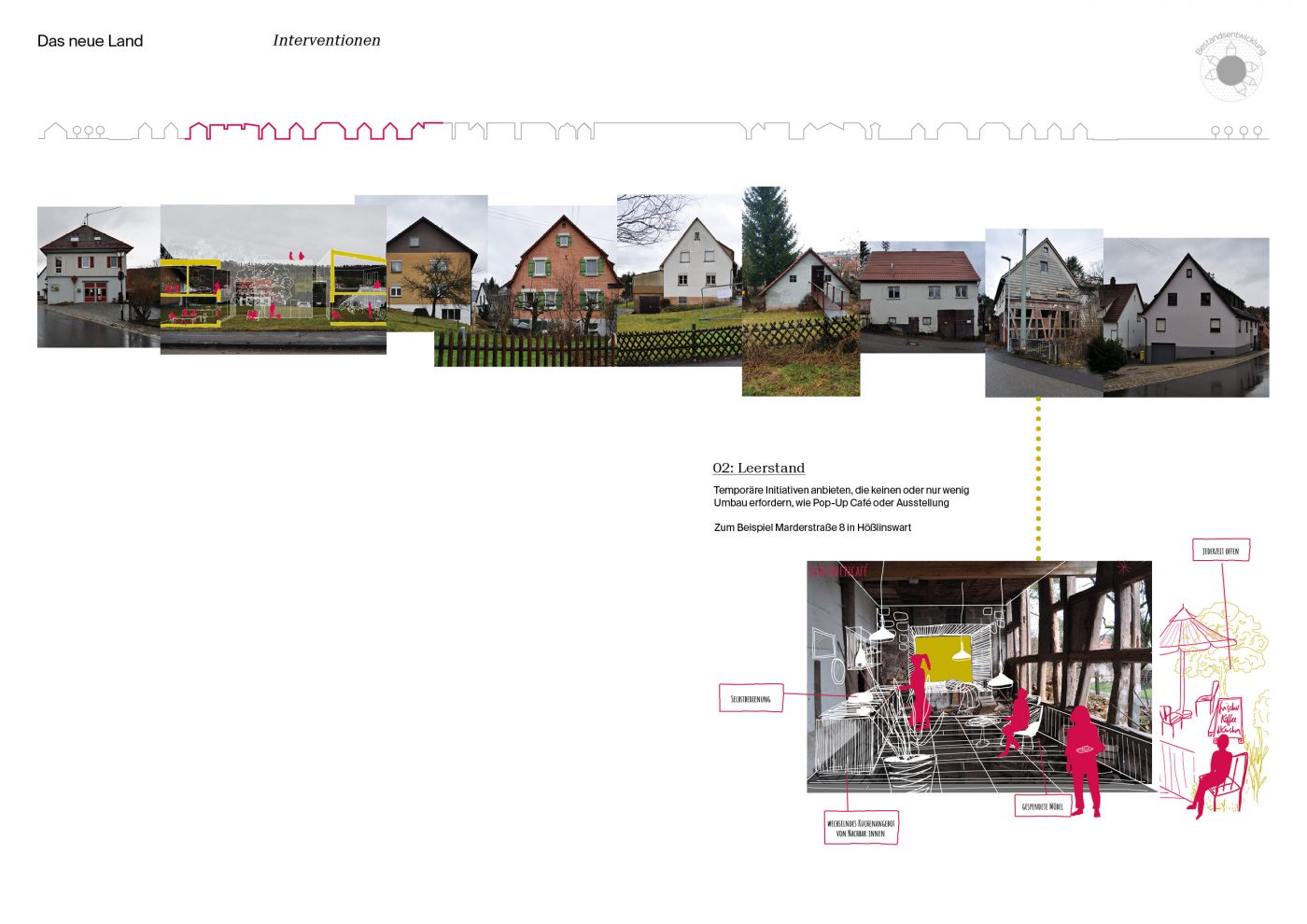

Wir betrachten sowohl die räumlichen als auch die sozialen Komponenten und verknüpfen diese miteinander. Die Bestandsentwicklung ist geleitet von Umnutzung, Umbau und Sanierungsfragen, um Leerstand und Abriss zu verhindern, sowie Nachverdichtungsstrategien für unbebaute Grundstücke und Restflächen. Erst wenn die Entwicklungsmöglichkeiten der bestehenden Dorfstrukturen voll ausgeschöpft sind, kommt es zum Neubau. Die Strategie Neubau muss Hand in Hand mit räumlicher und sozialer Vernetzung gehen. Es wird eine engmaschige räumliche Vernetzung geschaffen, indem Wegeverbindungen und Treffpunkte zwischen dem Bestandsdorf und dem Neubaugebiet etabliert werden. Im Neubaugebiet selbst werden – wie im ursprünglichen Dorfkern auch – gemeinschaftliche Funktionen und Nutzungsmischung integriert. Die neuen Funktionen sind gesellschaftsübergreifend und barrierefrei nutzbar, stärken die Gemeinschaft und bieten eine Plattform für Austausch und Dialog; nicht nur zwischen neuen und alten Dörfler*innen, sondern auch zwischen Stadt und Land.

Muster und Inseln. Viviana Merz, Viktor Metz, Jana Nolting

Stadt und Land befinden sich im stetigen Veränderungsprozess. In den letzen Jahrzehnten haben sich vermehrt monofunktionale und unstrukturierte Ortschaften in den unbebauten Raum ausgebreitet. Dies betrifft die Städte und Dörfer in gleichen Maßen. Vielfältige Ursachen wie hohe Bodenpreise, räumlichen Trennung von Funktionen oder die Expansion des Automobils haben die Zersiedlung stark gefördert. Die Kulturlandschaft wird vom Siedlungsrand verdrängt und zunehmend durch Bebauung und Versiegelung zerstört. Zusätzlich gilt der Siedlungsrand als Resterampe mit geringen räumlichen Qualitäten.