Studio Paradox

EntwürfeRethinking Habitat Frankfurt

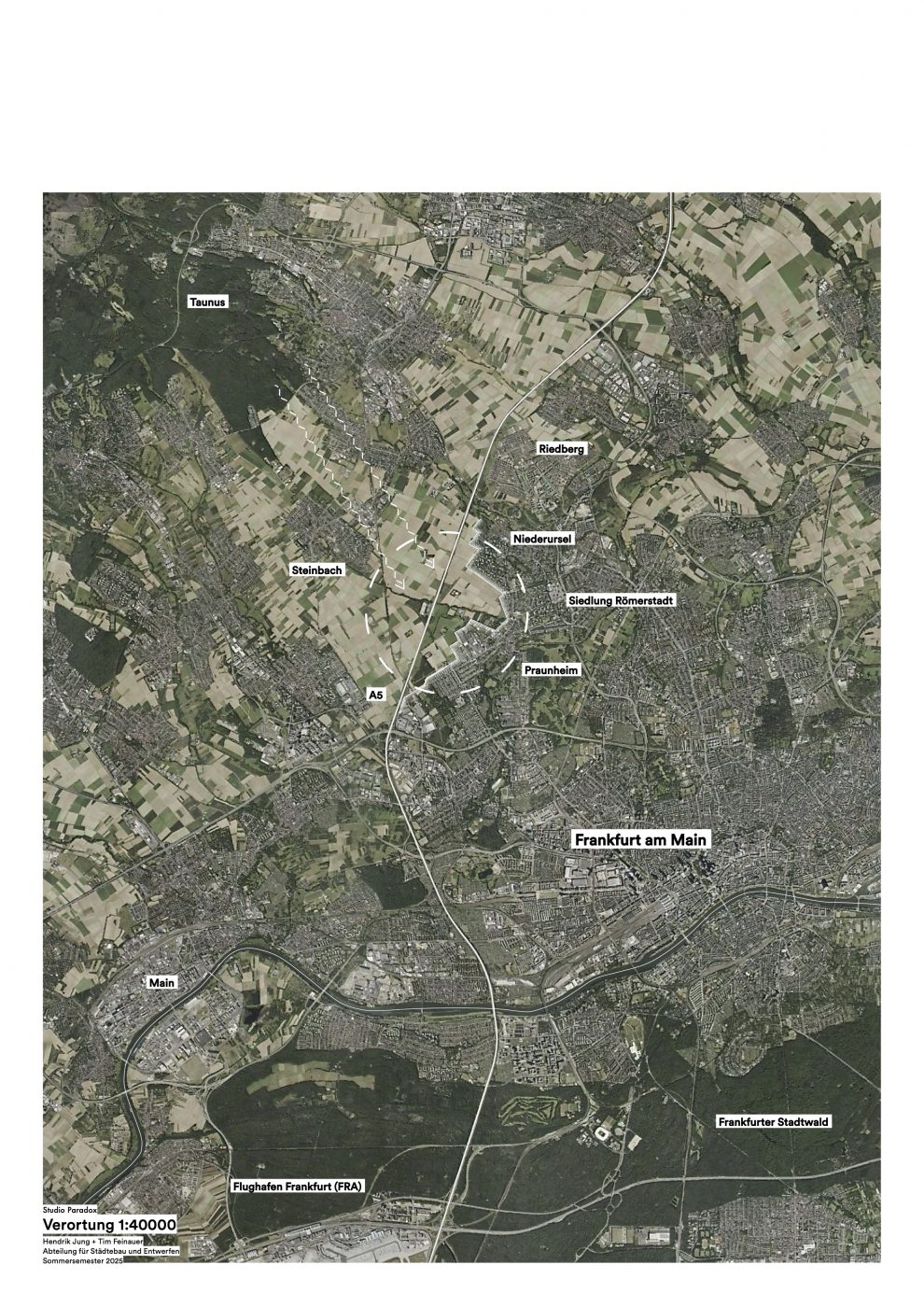

Die Tatsache, dass der Gebäudesektor sein Emissionsminderungsziel zum zweiten Mal in Folge verfehlt hat, steht im Kontrast zu den Äußerungen der Bundesbauministerin, der zufolge 400.000 Wohnungen pro Jahr als realisierbar angesehen werden. Das Entwurfsstudio „Paradox“ widmete sich der Auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld zwischen langfristig nachhaltigen städtebaulichen Strategien und den Herausforderungen der gegenwärtigen Planungspraxis. Ausgehend von aktuellen Planungsprozessen in Frankfurt am Main wurde untersucht, wie neue Quartiere jenseits gängiger, oftmals durch Flächenversiegelung, uniforme Typologien und unzureichende Einbindung in lokale Ökosysteme geprägter Ansätze entworfen werden können. Es wurde bewusst ein umgekehrter Entwurfsprozess gewählt, indem es nicht von großmaßstäblichen Planungen ausging, sondern zunächst ein architektonischer Entwurf entwickelt wurde, der sich schrittweise zu übergeordneten städtebaulichen Konzepten weiterentwickelte.

Ausgangspunkt des Studios war die Auseinandersetzung mit dem gewachsenen Boden als prägende Ressource. Im Rahmen einer Exkursion nach Frankfurt, begleitet von einem Input zur Geologie der Goethe-Universität, entstanden Fundamente mit einer detaillierten Aufnahme des Bodens, ergänzt durch Filme, die städtebauliche Beobachtungen visualisierten. Im weiteren Verlauf wurden räumliche Situationen an der Schnittstelle von Stadtraum und Architektur durch ein Maßstabsmodells (1:10) räumlich veranschaulicht, das als Grundlage für die nachhaltige Entwicklung Gemeinwohl orientierter Wohntypologien diente. Die Wechselwirkungen zwischen Architektur und Freiraum wurden anhand der Typologien entworfen und in einem KI-gestützten Entwurfsprozess vertieft, wobei die gewonnenen Erkenntnisse die Grundlage für die städtebauliche Planung im übergeordneten Maßstab bildeten. Ökologische, soziale und gestalterische Schnittstellen erfuhren dabei besondere Beachtung.

Exkursion

Arbeiten der Studierenden

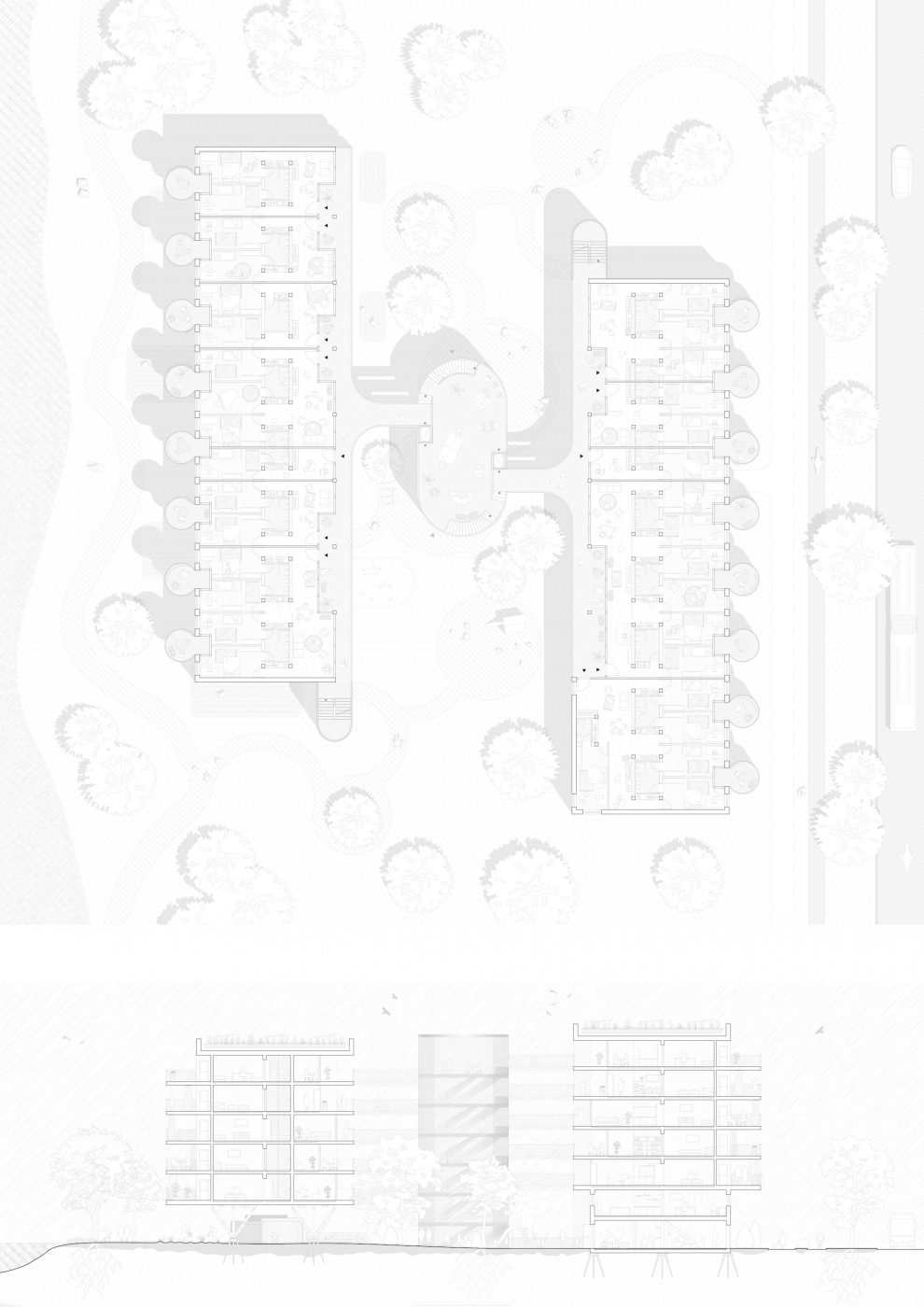

Matthias Eberle und Philipp Müller

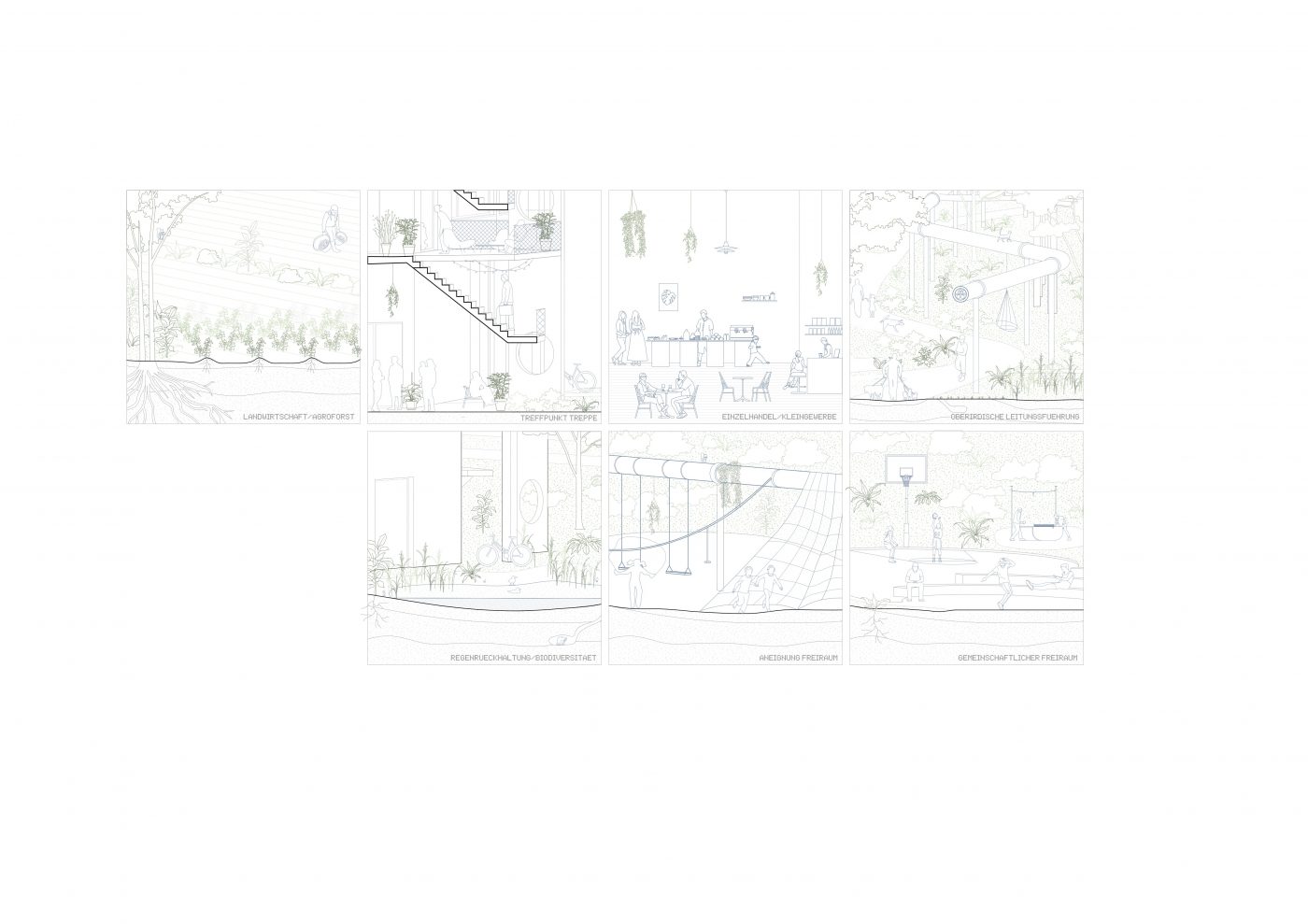

Der Entwurf greift historische städtische Strukturen auf und interpretiert diese in zeitgenössischer Form neu, wobei klar definierte Grenzen eine konzentrierte, aber differenzierte Dichte schaffen. Aus dem vorhandenen Gefüge entwickelt sich eine organische Komposition, die sich in vielfältigen räumlichen Beziehungen entfaltet. Die Gebäude sind zweiseitig ausgerichtet und schaffen Bezüge sowohl zur umgebenden Landschaft als auch zum innerstädtischen Raum. Oberirdisch verlegte Leitungen werden als integraler Bestandteil des öffentlichen Raums gestaltet und fördern soziale Interaktion, indem sie mit Elementen wie Schaukeln und Sitzgelegenheiten bespielt werden. Die flexibel gestaltbaren Wohnungen reagieren auf unterschiedliche Lebenssituationen, während die gemeinschaftlichen Treppenhäuser als soziale Knotenpunkte fungieren und sich zum städtischen Leben hin orientieren.

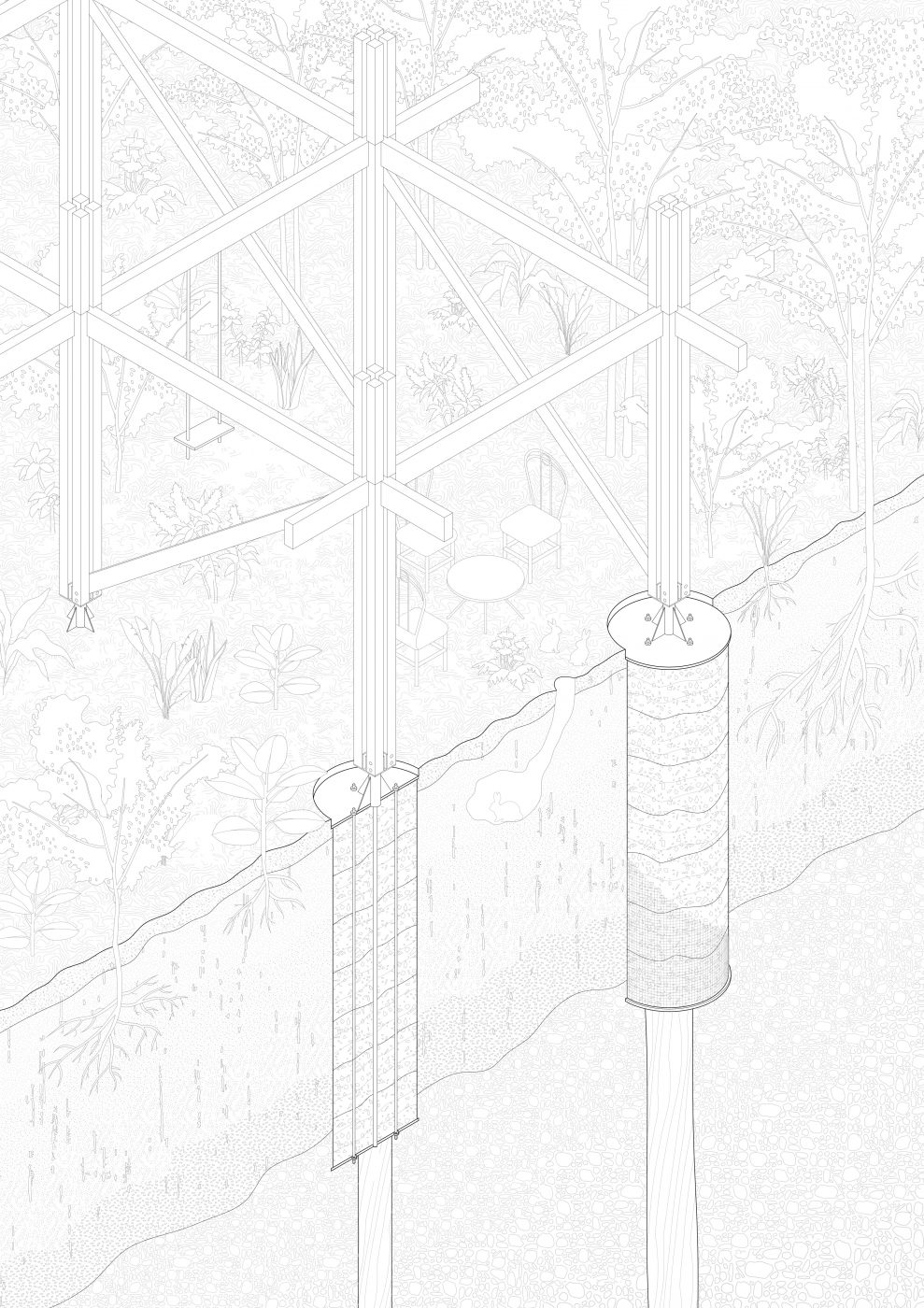

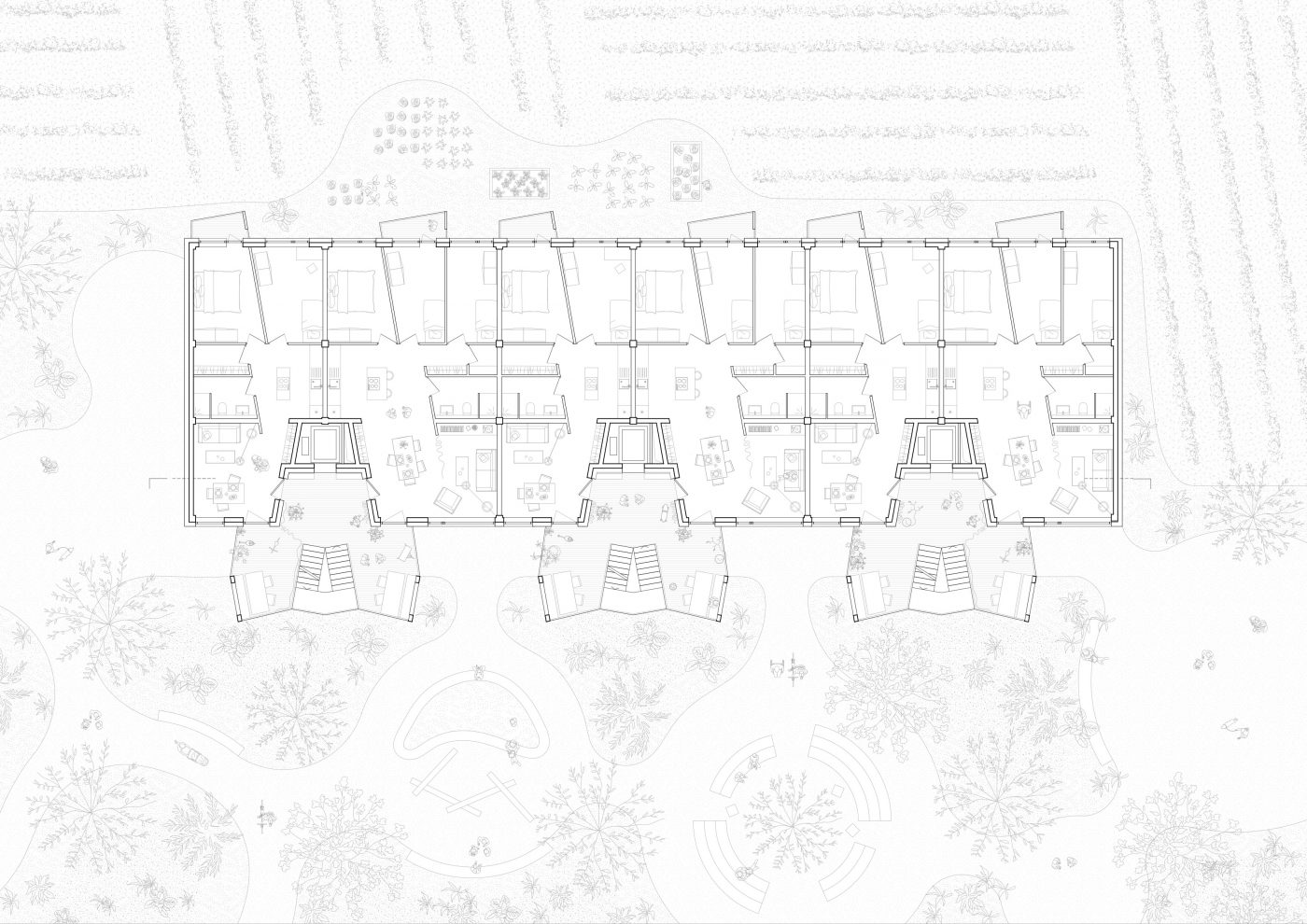

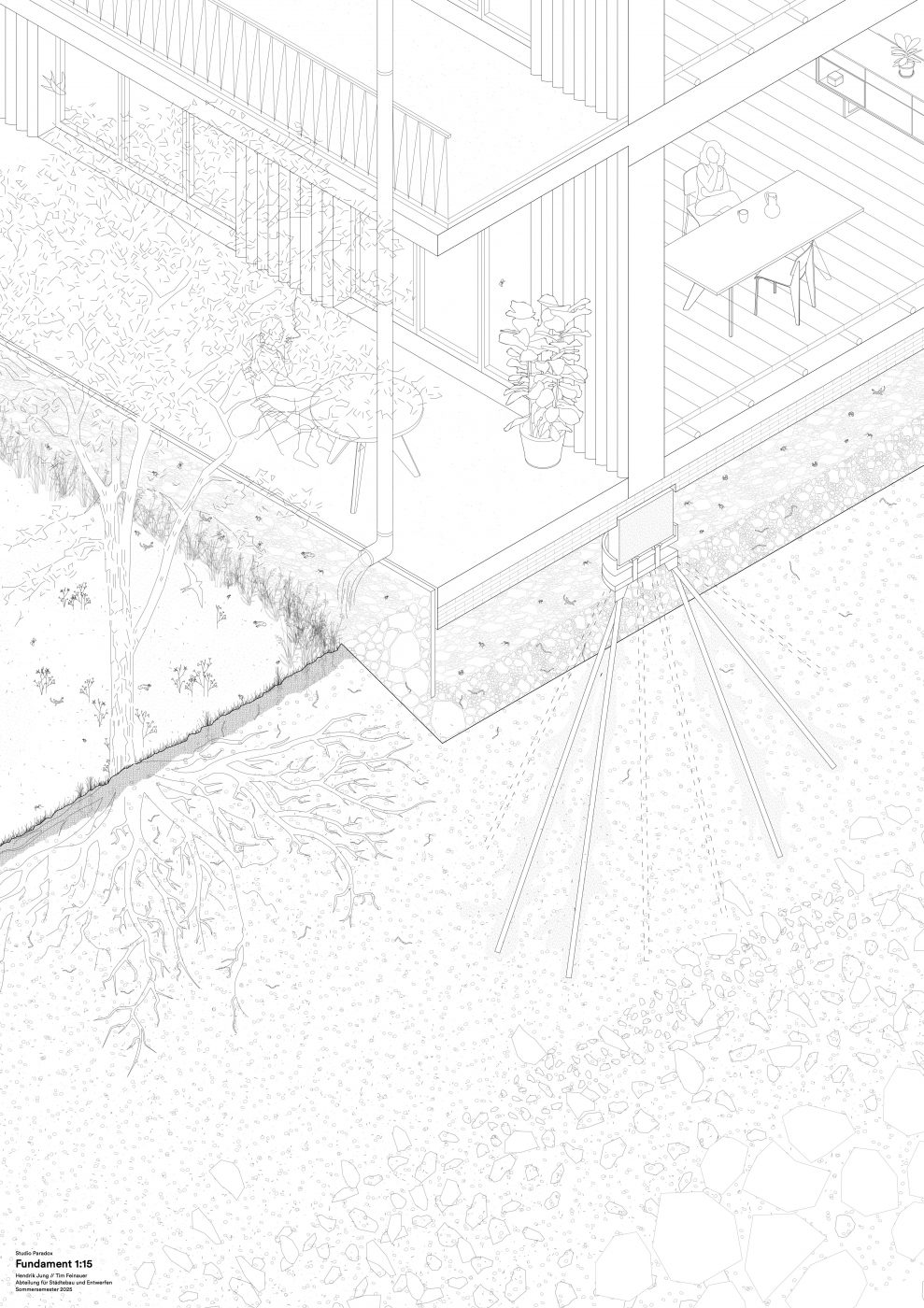

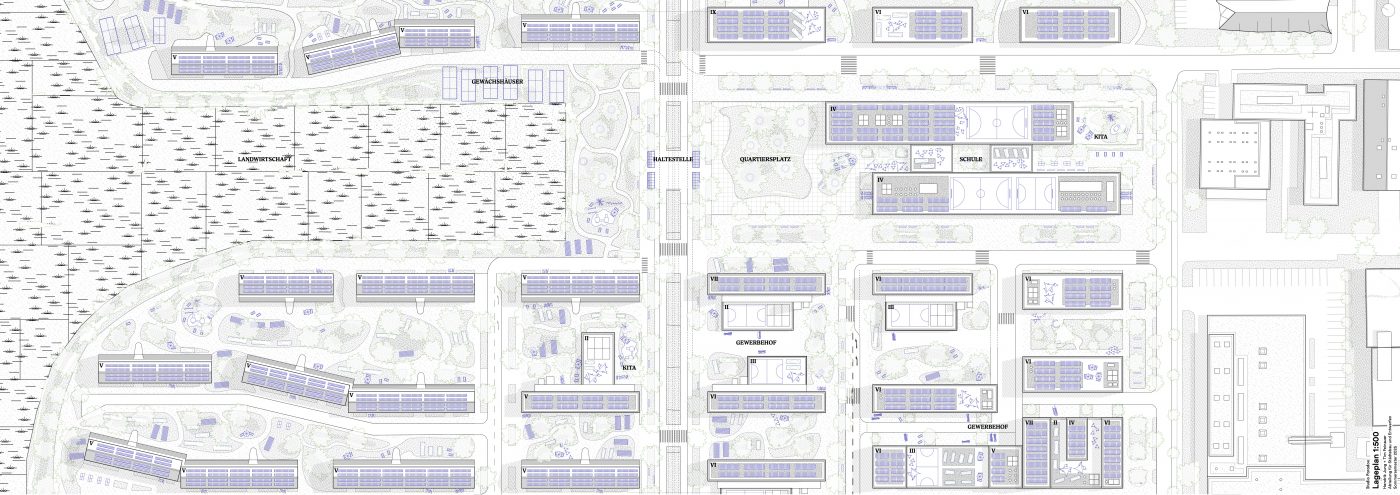

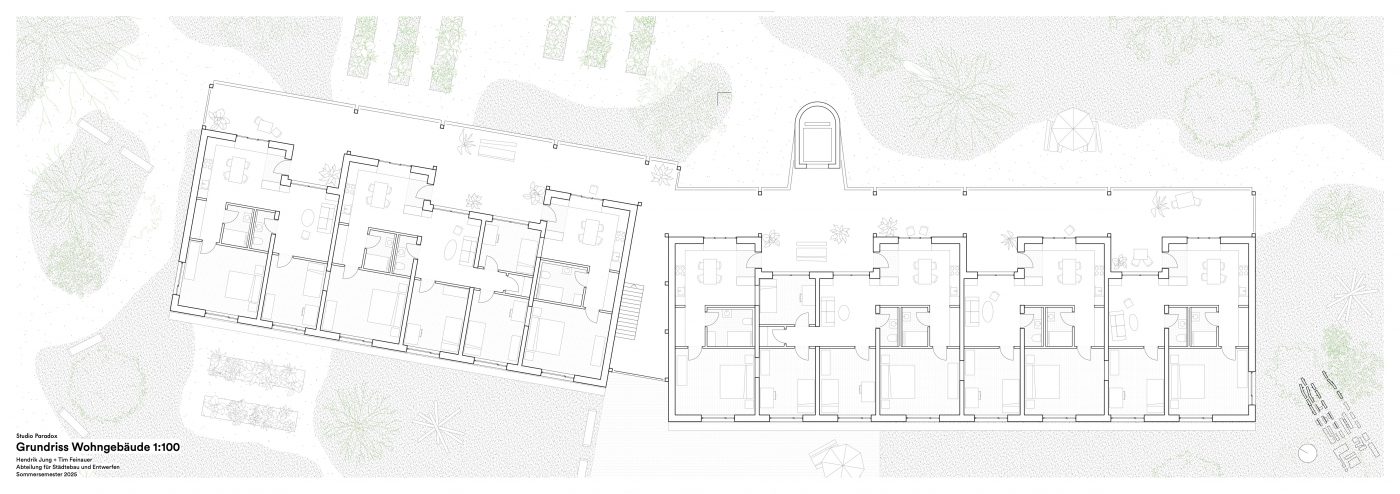

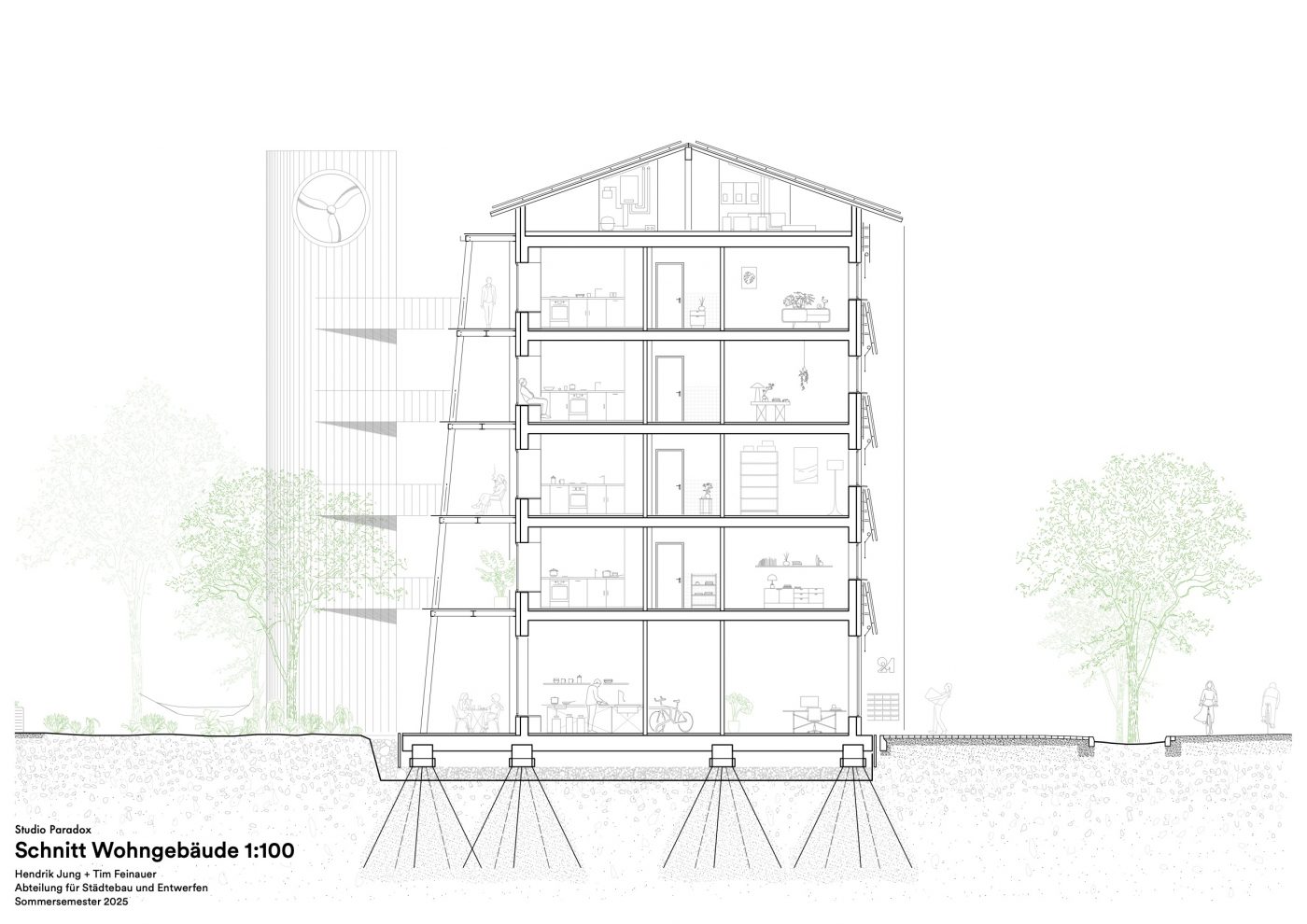

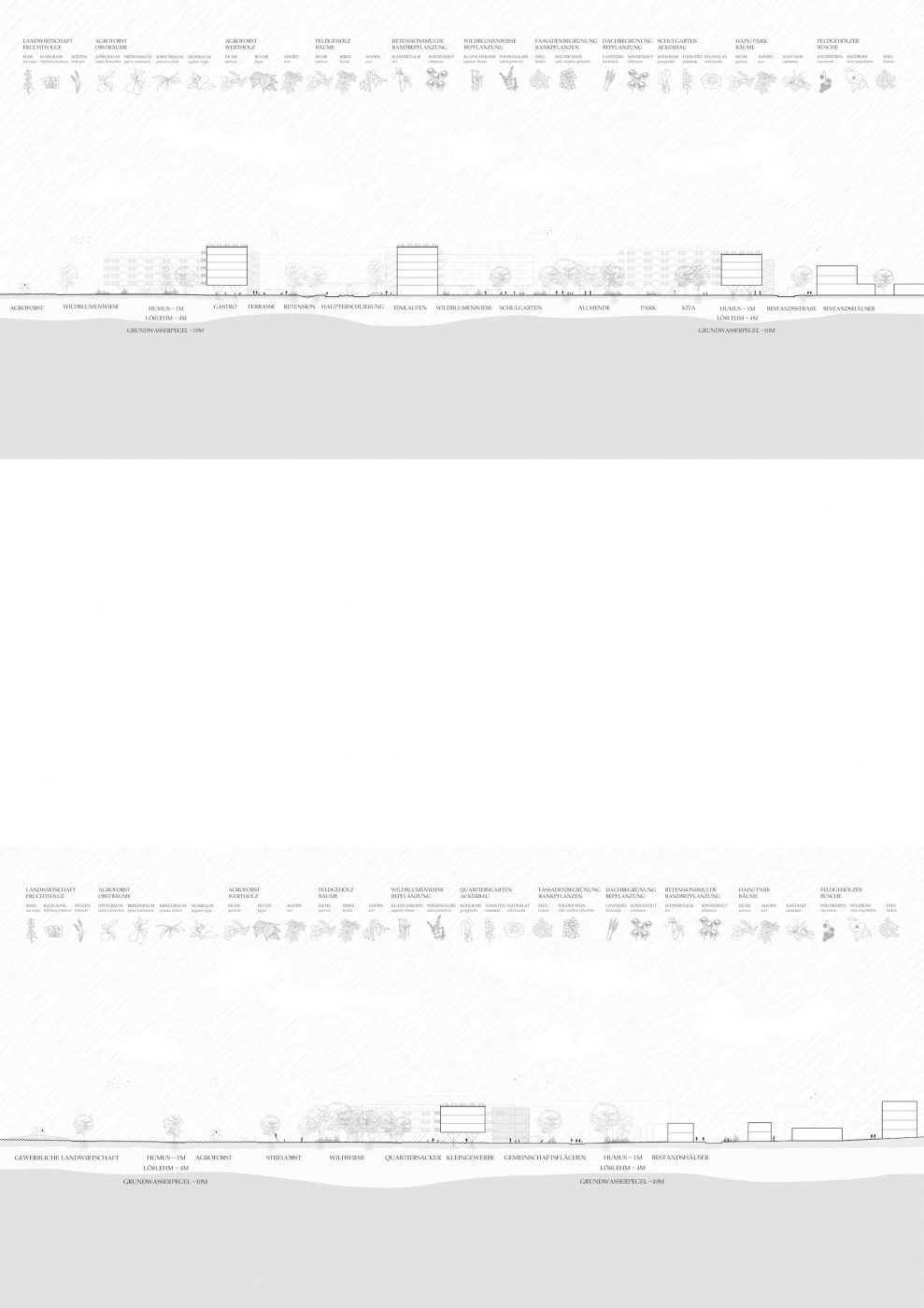

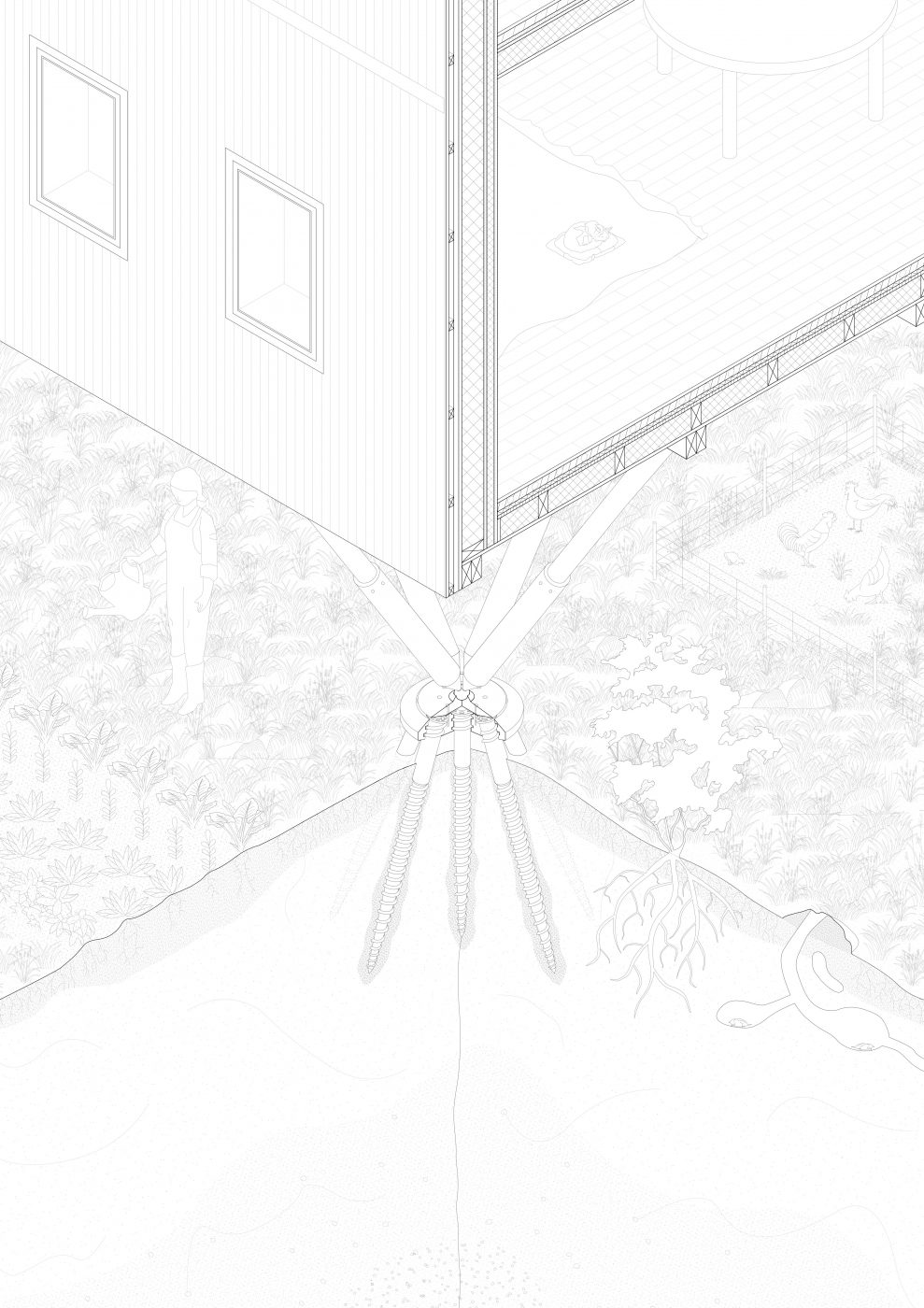

Tim Feinauer und Hendrik Jung

Das Wurzelwerk entfaltet sich vom kleinmaßstäblichen Detail bis hin zur übergeordneten städtebaulichen Ebene. Thermisch aktivierte Stahlstäbe verdichten den Boden und tragen eine Skelettstruktur, aus der drei Typologien hervorgehen. Ihre Körnung folgt einem Dichtegradienten: kompaktere, grünflächenärmere Strukturen liegen nahe dem Bestand, aufgelockerte Typen verflechten sich im Freiraum mit der umliegenden Agrarkulturlandschaft. Durchlüftungsschneisen sichern nächtliche Kaltluftströme und markieren Knotenpunkte für Sondernutzungen wie Bildungseinrichtungen. Dieses Gefüge verbindet urbane Dichte, ökologische Durchlässigkeit und produktive Landschaft in einer resilienten, klimawirksamen Struktur.

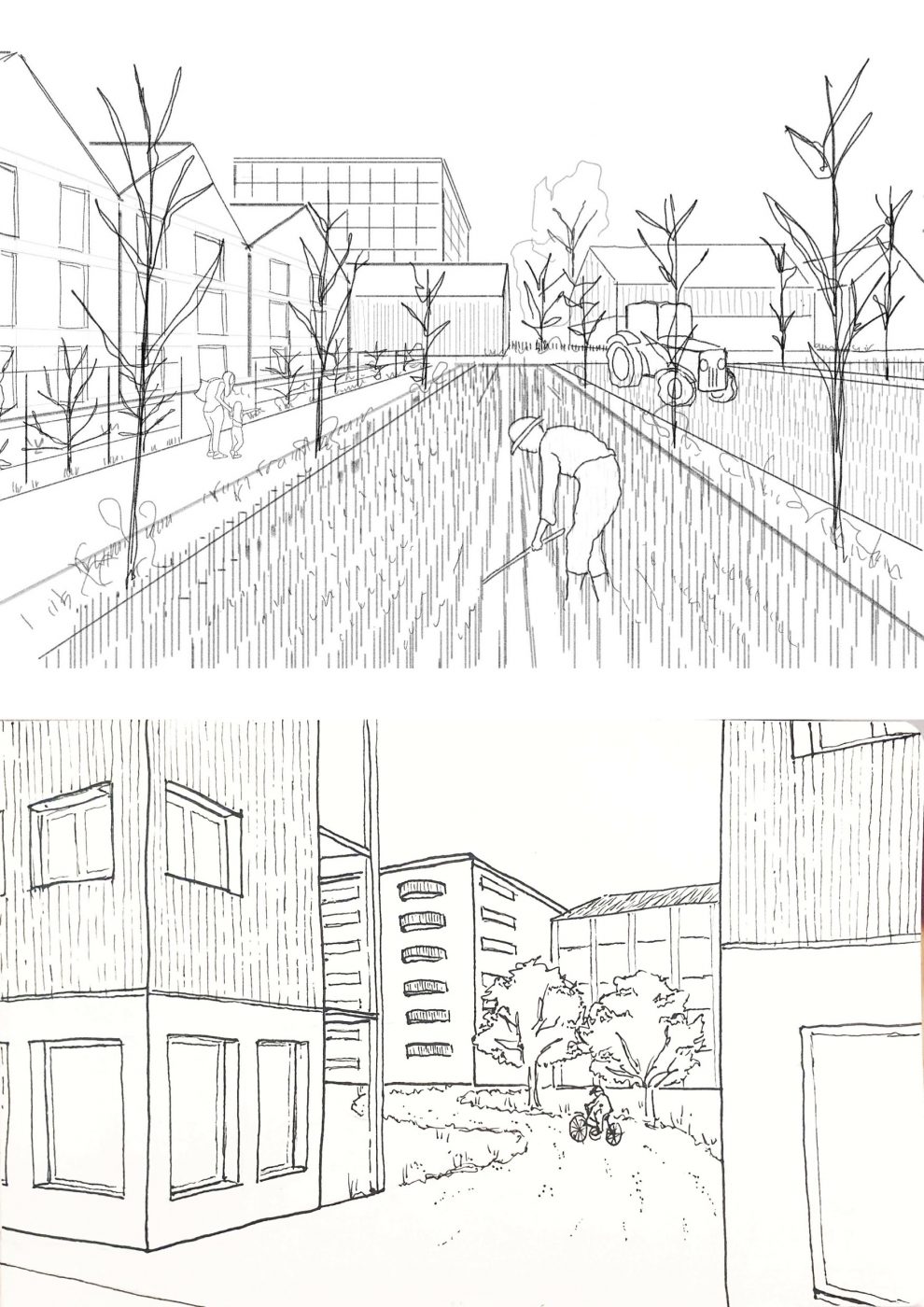

Juliane Eichinger und Sarah-Maria Leitner

Die enge Verzahnung von Landwirtschaft und Wohnen eröffnet vielschichtige Perspektiven für eine nachhaltige Stadterweiterung, indem sie kurze Versorgungswege etabliert und eine unmittelbare Beziehung zwischen Produktion und Ernährungskultur fördert. Im Zentrum des Entwurfskonzepts steht das Prinzip des Alley Cropping, bei dem Baumreihen in Abfolge mit Ackerkulturen kombiniert und in die städtebauliche Struktur eingebettet werden, um ökologische Synergien zu entfalten, Strategien der Klimaanpassung zu unterstützen und räumliche Qualitäten zu stärken.

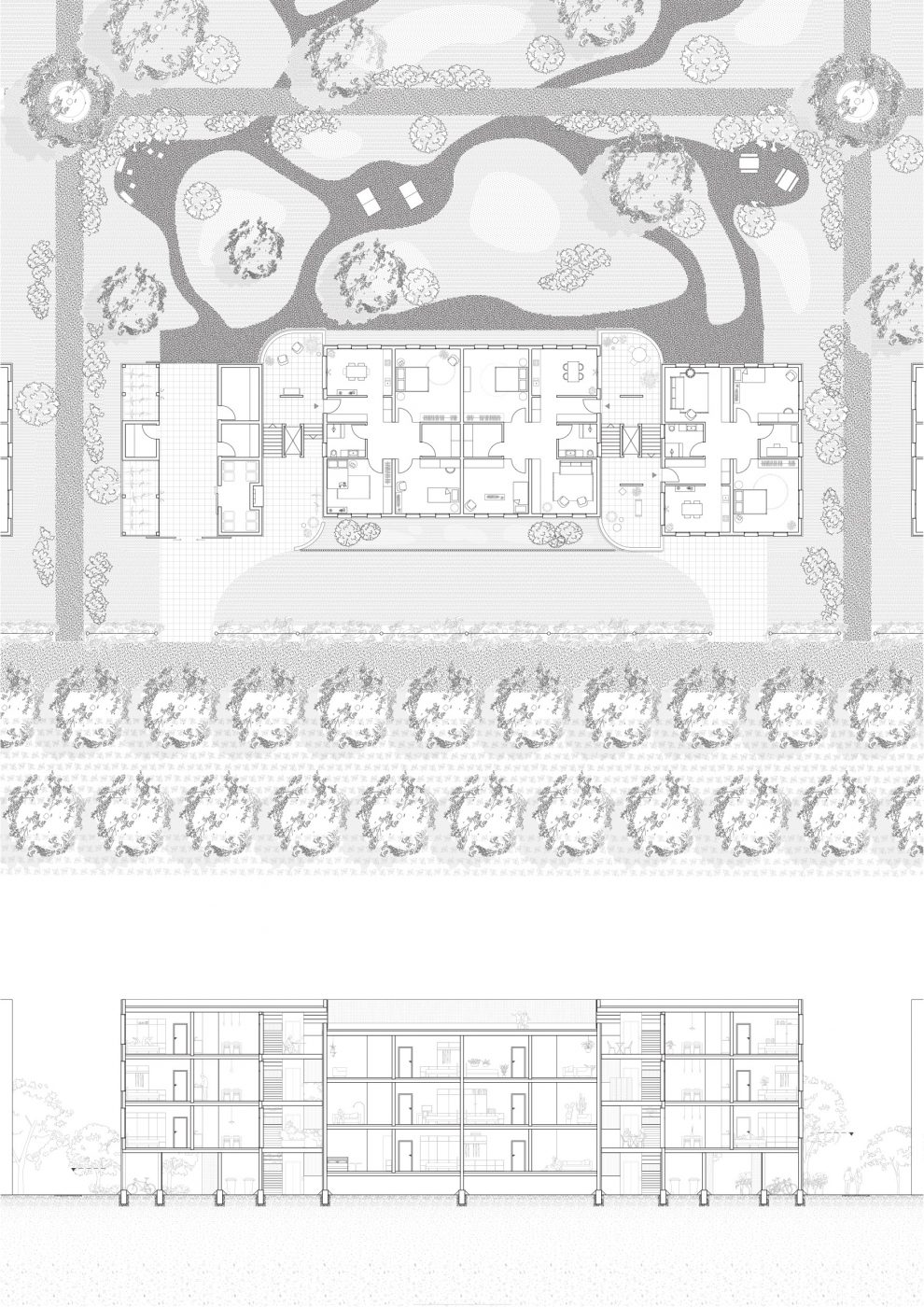

Anca Udeanu und Jaqueline Trost

Der Entwurf entwickelt eine Insellandschaft, die die Gartenstadttypologie Frankfurts in zeitgenössischer Form weiterführt. Die einzelnen Inseln sind in einem lockeren Gefüge angeordnet und verdichten sich sukzessive zum Zentrum hin, wodurch ein vielschichtiger räumlicher Rhythmus entsteht. Dabei werden Wohnen, Produktion und gemeinschaftliche Nutzung miteinander verzahnt, während vielfältige Grünräume als verbindende Elemente fungieren.

Luca Hamhaber und Silas Walter

Der Entwurf konzentriert sich auf den Stadtrand von Frankfurt und ordnet diesen verschiedenen Bebauungsdichten zu, die räumlich klar kartiert werden. Ein umlaufendes Band übernimmt dabei die unterschiedlichen Dichteklassen und definiert die städtebauliche Kante der Stadt. Dieses Band ist zum Teil aufgeständert angelegt, wodurch es sich behutsam mit der umgebenden Landschaft verwebt und eine klare räumliche Abgrenzung schafft. Durch die Variation der Gebäudehöhen und Dichte entsteht eine vielschichtige Struktur, die den Stadtrand als flexiblen Übergangsraum zwischen urbanem Gefüge und natürlicher Umgebung gestaltet.

Lehrteam SuE

Philipp Deilmann

Julia Berger

Ann-Kathrin Ludwig

Lehrstuhl Städtebau und Entwerfen

Prof. Dr. Martina Baum